Reportage: Warum die Koexistenz in Jerusalem fragiler denn je ist

Von König David, Jesus und Mohammed zu Jassir Arafat und Benjamin Netanjahu wandeln seit drei Jahrtausenden nahöstliche Superstars und ihre Gefolgsleute durch die engen Gassen der Stadt, die allen als heilig gilt, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Ihr Name, auf Hebräisch "Jeruschalaim“, trägt das Wort für Frieden - "Schalom“ - in sich. Doch die fromme Hoffnung will sich nicht erfüllen. Seit jeher bestimmt Gewalt das Geschehen in der Stadt mit der weltweit höchsten Dichte an religiösen Stätten.

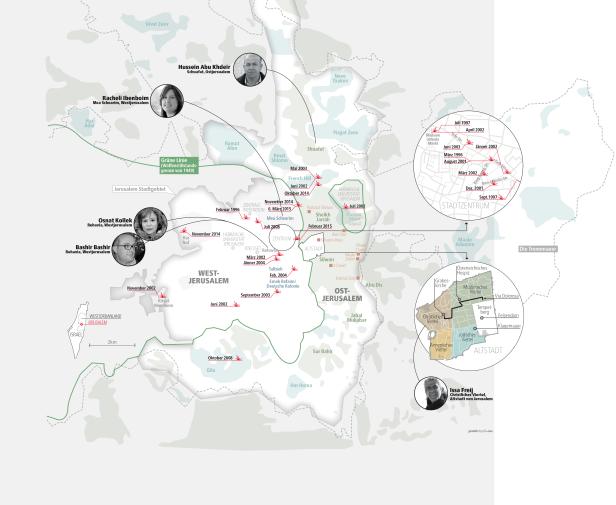

Der Hass ist immer politisch oder religiös motiviert, meistens beides. Im vergangenen Juli etwa wurde der 16-jährige Mohammed Abu Khdeir vor seinem Haus in Schuafat in Ostjerusalem von israelischen Rechtsextremisten entführt und bei lebendigem Leib verbrannt. Ende November drangen drei palästinensische Terroristen in eine Synagoge im Westjerusalemer Bezirk Har Nof ein und erschossen vier betende Juden. Auch in ruhigen Wochen kommt es immer wieder zu Messerstechereien in Westjerusalem oder in der Altstadt. Unlängst hat der israelische Bürgermeister der Stadt, Nir Barkat, eigenhändig einen palästinensischen Attentäter vor der Altstadtmauer niedergerungen. Der Mann stand messerschwingend mitten auf der Kreuzung vor dem Bürgermeisterbüro. Die ohnehin fragile Koexistenz in der Stadt, die auf Arabisch "al-Kuds“ (die Heilige), heißt, ist zusammengebrochen.

Jerusalem, die seit 1967 vereinigte - international nicht anerkannte - Hauptstadt des Staates Israel, ist geteilter denn je. Es gibt zwar keine Mauer zwischen dem israelischen Westen und dem arabischen Osten. Freiwillig aber gehen die Palästinenser kaum mehr in die Westbezirke, und Israelis denken nur im Albtraum daran, in die Ostbezirke zu fahren - außer sie sind Siedler, die dort wohnen. In dieser Stadt der Extremisten hat profil Bewohner besucht, die sich mit der herrschenden Situation nicht abfinden wollen und die sich trotz allem für Koexistenz und ein gemeinsames Jerusalem einsetzen.

Hussein Abu Khdeir

Schuafat, Ostjerusalem

"Da ist er gesessen“, sagt Hussein Abu Khdeir und zeigt auf die Steinstufe vor seinem Elektro-Geschäft. Hier, gleich neben dem Haus seiner Eltern an der Hauptstraße von Schuafat, wartete Mohammed am 2. Juli 2014 auf den Beginn des Morgengebets in der Moschee. Plötzlich wurde der palästinensische Bub von drei Israelis in ein Auto gezerrt und in einem nahegelegenen Wald umgebracht. Der Vater ist der Elektriker des Bezirks, in seinem Geschäft verkauft er Telefone. "Wir hatten immer viele jüdische Kunden“, sagt Hussein Abu Khdeir gefasst.

Das hat sich im vergangenen halben Jahr geändert. "Mit diesen Siedler-Nazis kann keiner zusammenleben“, sagt er: "Die rechtsradikale Regierung unterstützt die rechtsextremen Siedler, und die israelische Polizei und die israelische Armee schauen tatenlos zu.“ Die Mörder seines Sohnes sind noch immer nicht verurteilt.

Es scheint niemand zu fragen, wer mit dem Misstrauen und dem Morden angefangen hat. Wurde Mohammed bei lebendigem Leib verbrannt, weil zuvor drei Siedlerkinder beim Autostoppen in der Westbank entführt und erschossen worden waren? Zum Teil ja, zum Teil hat sich der Hass längst verselbstständigt. Und in Jerusalem kommt eben alles zusammen: Juden, Moslems und Christen streiten sich um die Stadt. Palästinenser und Israelis bestehen auf Jerusalem als Hauptstadt ihrer Staaten.

Abu Khdeir geht die Stufen zu seinem Haus hinauf und zeigt auf die Kacheln auf dem Boden. Das erste Stockwerk wurde 1934 gebaut. Seine Familie lebt seit Generationen in Jerusalem. "Ich habe jahrelang bei den Behörden um die Genehmigung für eine weitere Etage angesucht, aber dem wurde nie stattgegeben“, erzählt der 49-jährige Familienvater. "In all den Jahren wurden dabei rund um uns ganze Stadtteile gebaut. Dort leben heute Tausende zugewanderte Juden aus aller Welt. Warum haben wir weniger Rechte - zählen wir nicht genauso viel?“

In Jerusalem leben heute rund 900.000 Menschen. Die Bevölkerungsstruktur ist komplex. 650.000 haben einen israelischen Pass. Die meisten sind Juden. Sie leben entweder in den Westjerusalemer Bezirken, die Juden vor und nach der Staatsgründung 1948 besiedelten. Oder sie sind in die neuen Stadtteile gezogen, die wie ein Ring rund um die alte heilige Stadt gebaut wurden - ein Teil davon im besetzten Westjordanland.

1967, nach dem Sechs-Tage-Krieg, besetzte Israel den Ostteil der Hauptstadt und annektierte ihn alsbald. Damit gerieten die Ostjerusalemer Palästinenser unter israelische Jurisdiktion. Heute leben etwa 230.000 Araber in Ostjerusalem. Sie haben eine israelische ID als Personaldokument und Anrecht auf Privilegien wie die israelische Gesundheitsversorgung. Sie können auch einen israelischen Pass bekommen - worauf die meisten aber bisher aus nationalistischen Gründen verzichtet haben. Als Reisedokument verwenden die Ostjerusalemer wie die Palästinenser aus dem Westjordanland zumeist jordanische Dokumente.

Aber Hussein Abu Khdeir will nicht weichen: "Egal, wie schwer die Israelis es uns machen, wir werden nicht aufgeben. Wir bleiben hier.“

Osnat Kollek

Rehavia, Westjerusalem

Die schwierige juristische Lage, die Realpolitik der nationalistischen Führungen und die Gewalt auf beiden Seiten machen das Leben in der heiligen Stadt zusehends unerträglich. "Als Araber in Schuafat kann man doch nur mit Hass auf die Israelis aufwachsen“, sagt Osnat Kollek. Ihr Vater Teddy Kollek war Jerusalems legendärer Bürgermeister von 1965 bis 1993. Er habe Jerusalem im Sinne von Theodor Herzl wie ein Wien des Nahen Ostens aufbauen wollen: "Als multikulturelle, liberale und kosmopolitische Stadt mit einer jüdisch spirituellen Friedensvision.“

Jetzt aber, fürchtet Osnat, hätten die Extremisten seine Utopie für Jerusalem als geeinte Hauptstadt Israels, die offen für alle sein sollte, zerstört: "Wir Israelis diskriminieren die Araber“, empört sie sich. Die Malerin engagiert sich für Bürgerinitiativen und für die Arbeitspartei, der schon ihr Vater angehörte. Sie lebt im alten Westjerusalemer Bezirk Rehavia, wo es Restaurants gibt, die auch am Samstag, dem Schabbat, geöffnet sind. Dorthin zogen die Jekken, die deutschen Juden, die dem Holocaust in Europa entkommen waren. Sie holt tief Luft und sagt: "Wir benehmen uns heute wie geschlagene Kinder, die zu prügelnden Eltern wurden.“

Die Diskriminierung der arabischen Bewohner ist Teil der praktizierten Stadtpolitik. Die israelische Organisation Btselem dokumentiert jeden einzelnen Fall. Jüdische Hausprojekte werden gefördert, palästinensische - wie im Falle von Hussein Abu Kheidr - oft behindert. Seit 1994 kann etwa eine Palästinenserin aufgrund einer Direktive des israelischen Innenministeriums jederzeit ihren Jerusalem-Status verlieren, wenn "ihr Lebensmittelpunkt“ nicht in der Stadt ist - zum Beispiel, wenn sie einen Palästinenser aus einem jenseits der Kommunegrenzen liegenden Dorf ehelicht. Oft werden dabei Sicherheitsgründe angeführt.

So hat sich Jerusalem enorm, aber ethnisch ungleich entwickelt. Bis 1967 gab es keine Juden im Ostteil der Stadt, heute machen sie dort bereits 40 Prozent aus - die meisten leben in neu gebauten Siedlungen wie Pisgat Ze’ev oder Maale Adumim.

Bashir Bashir

Rehavia, Westjerusalem

Selbst Palästinenser mit israelischem Pass leiden unter der Zwei-Klassen-Gesellschaft. Einige Palästinenser sind Zugereiste aus arabischen Dörfern und Städten, die innerhalb der israelischen Grenzen von 1948 liegen - Nazareth oder Haifa etwa sind seit der Staatsgründung ein Teil Israels, und die dort lebenden Palästinenser haben einen israelischen Pass. Manche von ihnen sind nach Jerusalem gezogen. Bashir Bashir etwa stammt aus Sachnin in Galiläa und lebt heute wie Osnat Kollek in Rehavia.

Während des Gaza-Krieges im vergangenen Sommer wurde es für Araber auf den Straßen von Jerusalem ungemütlich, erzählt der 38 Jahre alte Politologe. "Auf der Straße herrschten unter den Arabern Angst und Terror. Meine Freunde sagten sogar Arztbesuche in israelischen Spitälern ab, weil sie nicht das Risiko eingehen wollten, attackiert zu werden.“ Inzwischen ist die Lage wieder besser. Bashir spaziert von seiner Wohnung zu Fuß in das privat finanzierte Van-Leer-Institut, dort ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter.

"Trotz der miserablen Bedingungen und der Angstzustände, die die Besatzung bei den Arabern auslöst, ist Jerusalem gewissermaßen die Keimzelle von binationalen Absprachen in Israel/Palästina - ob in einer Konföderation, einer Föderation oder einer Ein-Staat-Lösung“, meint er. 21 Jahre nach dem Abschluss der Oslo-Friedensabkommen, die keine Lösung und keinen Frieden brachten, öffnen sich immer mehr Menschen dem Gedanken, eher auf eine egalitäre und gemeinsame Wohnstätte zu setzen, als das Land in zwei Staaten zu teilen. "Binationalismus als politisches und moralisches Projekt ist unsere einzige Chance“, meint Bashir.

Er steht auf dem Balkon des futuristisch anmutenden Instituts, dessen Architektur anachronistisch wirkt in dieser Stadt, die so sehr in der Vergangenheit steckengeblieben ist. "Manchmal frage ich mich, warum ich eigentlich da bleibe. Ich habe ja die Möglichkeit, wegzugehen. Ich habe in sehr guten ausländischen Institutionen gearbeitet.“ Er seufzt und tritt wieder in die Eingangshalle. "Wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich hier bleiben.“

Nicht nur Palästinenser und Israelis streiten sich um die heilige Stadt. Auch zwischen religiösen und säkularen Juden gibt es eine tiefe Kluft. Nur 21 Prozent der Jerusalemer Juden beschreiben sich als säkular, ein Drittel ist ultraorthodox. Dazwischen liegt eine gewisse Bandbreite der Religiosität, von traditionell bis sehr gläubig. In Mea Schearim, dem Bezirk der ultraorthodoxen Juden, dürfen in Zeitungen oder auf Werbeplakaten keine Bilder von Frauen gedruckt werden. Das wichtigste Medium ist hier immer noch die Wandzeitung.

An den hohen jüdischen Feiertagen haben die Rabbiner von Mea Schearim schon öfter angeordnet, dass die Hauptstraße ihres Viertels für Frauen gesperrt wird. In sogenannten Anstandsbussen gibt es auf einigen Linien eine eigenwillige Sitzordnung - die Frauen sitzen auf den hinteren Bänken. Tun sie es nicht, werden sie beschimpft oder aus dem Bus geworfen. Männer sollen nicht Gefahr laufen, von ihren religiösen Pflichten abgelenkt zu werden. Nach israelischem Recht ist dies zwar nicht gestattet, und säkulare israelische Feministinnen demonstrieren heftig gegen diese Busordnung. Die Radikalreligiösen setzen sich aber trotzig über die Gesetze des Staates Israel hinweg.

Die Männer gehen durch die Straßen der orientalischen Stadt wie auf einer Fotografie aus dem polnischen Schtetl des 19. Jahrhunderts. Ultraorthodoxe Juden tragen zumeist schwarze Anzüge und Hüte, einige aber zeigen auch die regionale Tracht ihrer Herkunftsländer - man sieht Kaftans, manchmal sogar Pelzhüte. Im Jerusalemer Winter können diese ganz praktisch sein, etwa ein Mal pro Jahr schneit es hier auf dem Berg heftig.

Racheli Ibenboim

Mea Schearim, Westjerusalem

In diesem Februar aber hat es nicht nur viel Schnee gegeben, es tobt auch ein heißer Wahlkampf. Racheli Ibenboim, eine ultraorthodoxe Feministin aus Mea Schearim, steckt mittendrin, obwohl sie als Frau nicht kandidieren darf - oder gerade deswegen. Die 29-Jährige leitet eine Kampagne, die Frauen auffordert, die Wahlen zu boykottieren bis die ultraorthodoxe Vereinigte Thora-Partei Kandidatinnen für die Knesset aufstellt: "Wir dürfen arbeiten, um Geld zu verdienen. Warum sollen wir nicht im Parlament sitzen?“

Ihr Ehemann unterstützt ihre Kampagne. "Anders ginge das bei uns nicht.“ Als Racheli bei den Gemeinderatswahlen 2013 kandidieren wollte, wurden ihre beiden Kinder aus der ultrareligiösen Schule geworfen. Seitdem ist sie vorsichtiger geworden. Auch zu den politischen Rechten der Palästinenser will sie sich lieber nicht äußern: "Ich bin ja noch keine Politikerin.“ Doch wer in ihren Augen die wahren Jerusalemer sind, darüber gibt es keinen Zweifel: "Es ist ganz wichtig, dass alle hier Platz haben. Jerusalem ist der Pilot für die israelische Gesellschaft im Ganzen.“

Freitag Mittag geht auf dem Haram al-Sharif, der den Juden als Tempelberg heilig ist, das Freitagsgebet zu Ende. Aus der Al-Aksa-Moschee ergießt sich ein Strom von Gläubigen. Sie gehen über die Plattform, auf der einst der jüdische Tempel stand, vorbei an der goldenen Kuppel des Felsendoms, von dem aus der Prophet Mohammed der Sage nach in den Himmel ritt. Dann geht es hinunter in die Gassen der Altstadt, die Via Dolorosa wieder hinauf, an der Grabeskirche vorbei, in der nach christlichem Glauben Jesus Christus kurzfristig begraben lag. Die meisten verlassen die Altstadt durch das Damaskustor, von dem aus sie sich ins arabische Ostjerusalem verteilen.

Issa Freij

christliches Viertel, Altstadt von Jerusalem

Issa Freij verfolgt den Strom der Tausenden Gläubigen vom Kuppeldach seines Hauses im christlichen Viertel aus, das zwischen dem arabischen und dem jüdischen Viertel liegt.

Seine Familie lebt hier seit Jahrhunderten. Issas Onkel Elias war knapp drei Jahrzehnte Bürgermeister von Bethlehem. Die Freijs sind christliche Palästinenser. "Ich kenne jede Nonne hier“, sagt Issa. Er ist Filmemacher, Musiker und Fotograf. "Ich weiß sogar, was sie unter ihrem Habit tragen“, lächelt er verschmitzt. Vom Dach aus sieht er die Wäscheleinen der umliegenden Konvente: "Eine hatte sogar mal rote Unterhosen.“

Nicht nur gewagte Unterwäsche flattert über den Dächern der arabischen Viertel der Altstadt im Wind, da und dort wehen auch israelische Fahnen. Etwa 3000 israelische Siedler haben dort über Mittelsmänner Häuser gekauft. Es gibt inzwischen viele Geschichten darüber, wie Meter um Meter der arabischen Wohnbezirke Jerusalems von Juden übernommen werden. Organisationen wie Eldad helfen den Siedlern dabei, ebenso das offizielle Israel. Das Wohnbauministerium bezahlt 370 Sicherheitsleute, die jüdische Siedler in den arabischen Bezirken Osterusalems - Abu Tor, Silwan, Ras al-Amud, A-Tur, Sheich Jarrah - und auf dem Ölberg schützen.

Auch neben Issa Freij sind zwei Häuser weiter Israelis eingezogen. Kürzlich saß der Künstler oben auf dem Dach und dachte über sein neues Projekt nach. Freij will die Töne Jerusalems aufnehmen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt am Freitagnachmittag passiert alles gleichzeitig: Die Schabbatsirenen signalisieren den Beginn des jüdischen Wochenendes, der Muezzin ruft die Muslime zum Gebet, und die Kirchenglocken läuten als Begleitmusik dazu. Irgendwo in dieser Kakophonie, findet Issa, erklingt die Musik dieser Stadt, die so einmalig ist mit ihrer Mischung aus Kulturen, Religionen und Nationen.

Da oben saß er eines Tages und rauchte, als er unerwartet Besuch bekam. Über die Dächer kletterte der kleine Sohn der israelischen Siedler zu ihm hinüber. "Er setzte sich zu mir, und wir unterhielten uns eine Weile“, sagt Issa. "Wenigstens hier über den Dächern sind wir alle gleich.“