46-196487474

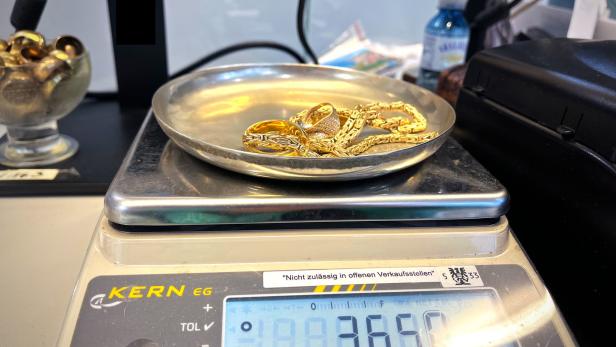

Goldketten, Ringe aber auch Handys und Tablets landen jetzt öfter beim Pfandleiher.

Mittelschicht beim Pfandleiher: Goldkette gegen Miete

In der Kurzgeschichte „Das Geschenk der Weisen“ des New Yorker Schriftstellers O. Henry aus dem Jahr 1905 ist das junge Ehepaar Jim und Della Young sehr verliebt und sehr arm. Es ist Weihnachten. Della möchte ihrem Mann eine Kette für seine kostbare Taschenuhr, ein Erbstück, kaufen und verkauft deshalb ihr langes, prächtiges Haar an einen Perückenmacher. Jim will Della ein teures Kammset aus Schildplatt für ihre verführerische Mähne kaufen – und verpfändet dafür seine Taschenuhr.

Armut und finanzielle Not sind weder so romantisch noch so pathetisch wie in O. Henrys Geschichte. Aber sie werden nach wie vor beim Pfandleiher besonders sichtbar. Und dieser hat inflationsbedingt gerade Hochkonjunktur. „Seit ein paar Monaten haben wir fast jeden Tag volles Haus“, erzählt Alexander Wolf, Schätzmeister und Leiter der Dorotheum-Pfandfiliale in der Wiener Lugner City im 15. Gemeindebezirk. „Viele Leute erzählen uns, dass sie wegen der gestiegenen Stromrechnung kommen. Sie bringen alle möglichen Gegenstände mit – Goldschmuck, Uhren, Handys. Viele gehen dann gleich weiter in den Supermarkt einkaufen“, erzählt er. Innerhalb einer Stunde stellen sich vier Kundinnen und zwei Kunden am Schalter an. Das Pfandgeschäft ist ein guter Krisenindikator: Wenn die Kaufkraft sinkt, floriert das Business.

Alexander Wolf ist Schätzmeister und leitet die Pfandfiliale in der Wiener Lugner City.

Eine junge Mutter mit Kinderwagen lässt eine Goldkette und zwei Ringe da und bekommt dafür 700 Euro in bar. Ein Herr mittleren Alters hat weniger Glück: Die Uhr – im Mid-Century Vintage-Stil würde man im Modejargon dazu sagen – ist beschädigt und deshalb nichts wert. Er geht wieder, obwohl er das Geld dringend brauchen würde. „Seit einigen Wochen merken wir auch, dass Kunden immer wieder alles zu Hause zusammenkratzen, was sich irgendwie verwerten lässt. Sie kommen mit Kleinigkeiten wie Kopfhörern und wollen 20, 30 Euro haben“, erzählt Wolf. Das sei nicht neu, aber früher seien solche Fälle eher die Ausnahme gewesen.

Das Dorotheum ist vor allem als Juwelier und Auktionshaus bekannt. Es ist aber auch Österreichs größter Pfandleiher. Seit 1707 versetzen hier Menschen, die schnell Bargeld brauchen, Schmuck und Co, gegen Zinsen und Gebühren natürlich. Das Haus erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 93,78 Millionen Euro, wovon nicht ganz ein Fünftel auf das Pfandgeschäft entfielen. Heuer könnte der Umsatz aus der Pfandleihe aber deutlich steigen, weil wieder mehr Wertgegenstände „bei der Tante Dorothee“ landen, wie man den ehemaligen k. u. k. Pfandleiher im Altwienerischen nennt. Seit Anfang 2022 sind die sogenannten Neubelehnungen beim Dorotheum um 20 Prozent gestiegen. Seit Anfang dieses Jahres gebe es einen regelrechten Boom, vor allem bei Neukunden, erklärt Michael Holubowsky, Bereichsleiter Pfand beim Dorotheum.

Herr Holubowsky sitzt in seinem Büro in der Firmenzentrale im prunkvollen Palais Dorotheum in der Dorotheergasse 17 in Wien. In der Eingangshalle sind Colliers, mit Diamanten besetzte Broschen im Jugendstil und Luxusuhren um zigtausend Euro in Vitrinen hinter Panzerglas ausgestellt. Durch den Ausstellungsraum geht es hinten rechts in die Büroräumlichkeiten und die weniger prunkvolle Pfandannahme des Dorotheums. Hier werden die Wertgegenstände von Kundinnen und Kunden übernommen, geschätzt und kuvertiert. Im „Labor“ untersuchen die Schätzmeisterinnen und -meister zum Beispiel mittels Laser die Schliffsymmetrie von Diamanten oder prüfen die Echtheit von Rolex-Uhren unter dem Mikroskop.

Wert der Gegenstände gestiegen

„Die Pfandleihe ist in der Mittelschicht angekommen“, erzählt Holubowsky. Das merke man am Wert der Gegenstände, der zuletzt etwas gestiegen sei. Normalerweise betragen die durchschnittlichen Darlehen 800 Euro. Jetzt kämen aber immer öfter Pensionistinnen oder Angestellte aus der klassischen Mittelschicht, die sich früher hochwertigeren Schmuck oder bessere Tablets geleistet haben.

Das Pfandrecht ist in Österreich gesetzlich streng geregelt, um Wucher und Missbrauch zu vermeiden. Versetzte Gegenstände müssen mindestens zwei Monate lang aufbewahrt werden, bevor sie weiterverkauft oder eingeschmolzen werden dürfen. Der monatliche Pfandzins beträgt rund ein Prozent der geschätzten Summe, hinzu kommen Gebühren fürs Schätzen und Aufbewahren. Wer zum Beispiel einen Ring um 800 Euro versetzt, kann ihn einen Monat später um rund 828 Euro auslösen. Im Gegensatz zum Kredit, ist der Pfandschein kein Schuldschein, man schuldet diese 800 Euro also niemandem, weil man den Ring ja nicht abholen muss. Und je nach Pfandsumme und Pfanddauer ist das Versetzen günstiger als die Überziehungszinsen am Girokonto.

„Die Pfandleihe ist in der Mittelschicht angekommen“, sagt Michael Holubowsky, Bereichsleiter Pfand beim Dorotheum.

Der Großteil der Kunden seien Stammkunden. In der Dorotheum-Filiale in der Wiener Lugner City seien es circa 80 Prozent, erklärt Filialleiter Wolf. Neun von zehn Gegenständen werden innerhalb von zwei Monaten wieder ausgelöst. Was nach der gesetzlichen Frist liegen bleibt, wird nach weiteren zwei Monaten versteigert oder anderweitig verarbeitet. Während früher vor allem jobsuchende Menschen kamen, würden sich heute immer öfter Pensionistinnen – laut Wolf sind es vor allem ältere Frauen – bei ihm anstellen. Aber auch Menschen, deren Arbeitseinkommen nicht mehr reicht.

„Alles wird teurer, mein Gehalt reicht vorne und hinten nicht aus. Es ist im Moment einfach alles etwas zu viel."

Eine von ihnen ist Marija, die eigentlich anders heißt und ihr Foto nicht in den Medien sehen will. Marija ist Pflegerin am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH), erzählt sie. Sie arbeite Vollzeit. Trotzdem hat sie gerade eine Goldkette, die ihrer Großmutter gehört habe, ein Armband und zwei weitere Schmuckstücke verpfändet und dafür 600 Euro in bar bekommen. „Alles wird teurer, mein Gehalt reicht vorne und hinten nicht aus“, rechtfertigt sie sich etwas beschämt. Sie sei alleinstehend. Die Miete, eine Gasnachzahlung, eine Mutter, die mit ihrer Mindestpension nicht mehr zurechtkomme und ihre Unterstützung brauche – „es ist im Moment einfach alles etwas viel.“ Wenn wieder frisches Geld am Konto ist und die wichtigsten Rechnungen bezahlt sind, will sie ihren Schmuck wieder auslösen.

Fast jeder fünfte nahe der Armutsschwelle

Laut Statistik Austria waren im Vorjahr 17,5 Prozent aller in Österreich lebenden Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Die Schwelle für einen Ein-Personen-Haushalt in Österreich liegt bei 1.390 Euro brutto. „Armuts- und Ausgrenzungsgefährdet“ bedeutet in der Praxis zum Beispiel, dass man nicht mehr alle Räume adäquat beheizen kann, dass man sich kaum noch kostenpflichtige Freizeitaktivitäten wie einen Kino- oder einen Kaffeehausbesuch leistet, oder, wie zuletzt eine Umfrage der Volkshilfe unter von Armut betroffenen Menschen zeigte, nur noch alle zwei Tage eine warme Mahlzeit kocht. Laut Volkshilfe seien 353.000 Kinder in Österreich von Armut oder Ausgrenzung gefährdet. Das ist jedes fünfte Kind.

Für diese Gruppe wurde vergangenen Mittwoch im Ministerrat ein 500 Millionen Euro schweres Paket geschnürt. Bezieherinnen von Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Notstandshilfe, Ausgleichszahlungen sowie Alleinerzieher, die weniger als 2000 Euro brutto monatlich verdienen, sollen bis Ende 2024 pro Kind 60 Euro monatlich als Direktzahlung erhalten. 400.000 Kinder und 200.000 Erwachsene, auch ohne Kinder, würden davon profitieren.

Die Teuerung, vor allem gestiegene Wohn- und Energiekosten, belasten aber nicht nur akut armutsgefährdete Menschen, wie auch die Umfrage „So geht’s uns heute“ im Auftrag des Sozialministeriums zeigt. Erstellt wurde sie von der Statistik Austria und dem Institut für Höhere Studien (IHS). Fast ein Drittel der Befragten gab Ende 2022 an, Zahlungsschwierigkeiten bei den Wohnkosten zu erwarten, also bei Miete, Energie, Betriebskosten oder Wohnbaukredit. Ein Jahr zuvor waren es 16 Prozent. Bei Haushalten, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, oder bei Alleinerzieherinnen rechnet die Hälfte mit Zahlungsschwierigkeiten (siehe Grafik).

50 Euro fürs Handy

In Graz hat Sandro Naghi im November 2022 einen der jüngsten Pfandleiher in Österreich, die „eBörse“, eröffnet. Davor betrieb er einen Handyshop, in dem er Geräte reparierte und gebrauchte und neue Handys verkaufte. Die Geschäftsumwandlung war vor allem nachfragegetrieben, erzählt er. Heute hat er 30 bis 40 Kunden pro Tag und ist vor allem auf Elektrogeräte wie Smartphones, Tablets oder Kopfhörer spezialisiert. Zwei Drittel seiner Klienten seien Pfandkunden, der Rest wolle die eigene Elektronik gleich verkaufen. Auch hier kommen die meisten Menschen immer wieder.

„Wenn Mütter mit Kinderwägen reinkommen, muss ich selbst oft schlucken. Das ist schon hart. Sie versetzten meistens ihr Handy, bis das nächste Karenzgeld am Konto ist“, erzählt Naghi. Viele seien alleinstehend und brauchen 30, 40 oder 50 Euro zur Überbrückung. In der Praxis sieht das zum Beispiel so aus: Für ein gebrauchtes, aber weitgehend unbeschädigtes Samsung-Handy bekomme man 50 Euro. Wenn man es einen Monat später auslöst, muss man 50 Euro plus 8,60 Euro Pfandzins und Bearbeitungsgebühr bezahlen. Nach zwei Monaten summiert sich das auf 17 Euro.

Wie erkennt man, ob ein Handy gestohlen ist? „Zu 100 Prozent kann man sich nie sicher sein, aber ich verlange Rechnungen, und jeder Kunde muss sich laut Gesetz ausweisen, die Daten werden registriert. Wenn jemand ohne Ladekabel und Rechnung kommt und den Pincode nicht kennt, wird er weggeschickt“, erklärt Naghi. Auch bei ihm beschweren sich die Kunden über gestiegene Energiekosten, hohe Mieten und teure Lebensmittel. Wegen der Teuerung verkauft er derzeit weniger Geräte, dafür boome das Pfand. „Manche Menschen kommen alle paar Tage wieder, lösen aus, versetzen, lösen wieder aus. Ich kann auch nicht immer nachvollziehen, wie sich das ausgeht. Irgendwie halt“, sagt Naghi.

Millionengeschäft für „Tante Dorothee“

Das Dorotheum ist heute das größte Auktionshaus Mitteleuropas und Österreichs größter Pfandleiher. Es wurde 1707 als „Versatzamt zu Wien“ von Kaiser Joseph I dem gegründet. Lange Zeit war es in Staatseigentum und wurde 2001 unter der damaligen schwarz-blauen Regierung und Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser privatisiert. Gekauft wurde das Dorotheum von den Kärntner Unternehmern Erwin und Hanno Soravia (Soravia-Group) und vom Medienunternehmer Christoph Dichand (Kronen Zeitung). Der Rechnungshof kritisierte die Privatisierung wegen mutmaßlich zu geringer Verkaufserlöse für die Republik (rund 70 Millionen Euro) und zu hoher Verkaufsprozesskosten für die beteiligte Investmentbank. Nachfolgende Ermittlungen gegen Grasser wurden allerdings eingestellt.

Den unrühmlichsten Teil seiner Geschichte hatte das Dorotheum in der NS-Zeit. In den 1940-er Jahren versteigerte das Haus unter einer gleichgeschalteten NSDAP-Geschäftsführung unzählige „arisierte“ Mobilien und Hausrat. Über die Versteigerung wurden etwa Gemälde, die zuvor Jüdinnen und Juden geraubt worden waren, legalisiert. Eine ernsthafte Aufarbeitung dieses Teils der Unternehmensgeschichte fand erst mit der Privatisierung des Dorotheum statt. 2001 flossen 32 Millionen US-Dollar aus dem Verkaufserlös in den „Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus“, im Haus wurde eine Abteilung für Provenienzforschung eingerichtet.

Heute betreibt das Dorotheum 25 Standorte österreichweit und beschäftigt 700 Mitarbeiter, 200 davon im Ausland. Der Jahresumsatz bei den Auktionen belief sich 2022 auf 200 Millionen Euro.