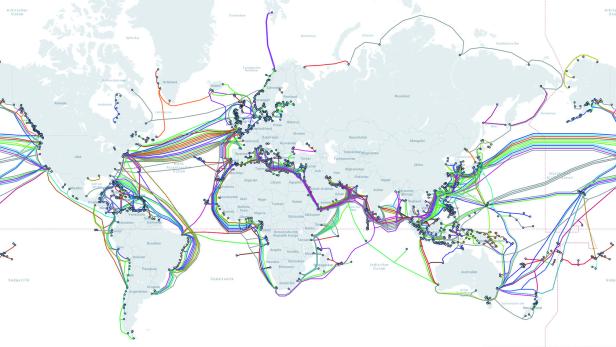

Eine Weltkarte, die die Routen von Unterseekabeln für die globale Kommunikation zeigt.

Datenkabel im Meer: Lebensadern der digitalen Welt

Die Männer trugen schwere, beheizte Taucheranzüge und stießen hinab in die eisige See. Sie tauchten bis in 120 Meter Tiefe und suchten den Meeresgrund ab, bis sie ihr Zielobjekt fanden: ein acht Zentimeter starkes Kabel, das durch das Ochotskische Meer im Osten Russlands verlief und eine sowjetische Marinebasis mit Wladiwostok verband. Die Kampfschwimmer der U.S. Navy brachten ein rund sechs Meter langes zylindrisches Objekt an dem Unterwasserkabel an: eine Abhöreinrichtung, die militärische Kommunikation der Sowjets auf magnetische Datenträger aufzeichnete, ohne das Kabel dabei zu verletzten.

Die Geheimdienstaktion trug den Codenamen „Operation Ivy Bells“ und dauerte von Oktober 1971 bis 1981 – bis ein verschuldeter NSA-Mitarbeiter die amerikanische Spionagemission um 35.000 Dollar nach Moskau verriet. Doch zehn Jahre lang belauschten die US-Geheimdienste die meist nicht einmal verschlüsselten Nachrichten der sowjetischen Militärs, indem sie das Kabel im Meer anzapften. Dabei drangen die Taucher monatlich in fremde Hoheitsgewässer vor, um die Datenspeicher zu tauschen.

Die „Operation Ivy Bells“ gilt heute als frühes Beispiel für den „Seabed Warfare“: den Krieg am Meeresgrund, wobei kritische Infrastruktur ausgebeutet oder sabotiert wird. Dazu zählen Telefon- und Datenkabel ebenso wie Stromnetze und Pipelines. Gerade eben sorgten diese Adern der Informations- oder Energieversorgung wieder für Schlagzeilen – ziemlich genau ein Jahr nach den spektakulären, noch immer ungeklärten Anschlägen auf die Nordstream-Pipelines: Am 11. Oktober bemerkte Schweden einen Schaden an einem Untersee-Telekommunikationskabel, das durch die Ostsee nach Estland und Finnland verläuft: das 1042 Kilometer lange Baltic Sea Submarine Cable.

Möglicher Tatort

Vor wenigen Wochen wurden Schäden an der Gaspipeline Balticconnector und kurz danach an einem Unterseekabel zwischen Schweden und Estland registriert. Die Vorfälle ereigneten sich fast zur selben Zeit im selben Areal.

Als besonders verdächtig wurde der Vorfall eingestuft, weil nur wenige Tage zuvor im selben Areal, etwa 50 Kilometer von der Insel Hiiumaa entfernt, ebenfalls ein Kabelschaden sowie ein starker Druckabfall in der Gaspipeline Balticconnector registriert worden war. Die 77 Kilometer lange Gasleitung verbindet Finnland mit Estland und ist für Finnland seit dem Stopp der Gasimporte aus Russland essenziell. Seismologen berichteten von Erschütterungen in der fraglichen Zeit am fraglichen Ort, die auf eine Explosion hindeuten könnten. Keines der betroffenen Länder wollte konkrete Schuldzuweisungen erheben, wiewohl sie „staatliche Akteure“ erwähnten und darauf verwiesen, dass in dem Meeresareal unter russischer Flagge fahrende Frachtschiffe gesichtet wurden.

Unter der Wahrnehmungsgrenze

Was immer in diesen Fällen genau geschehen sein mag – die Ereignisse führen die Bedeutung von Infrastrukturen vor Augen, von denen die Öffentlichkeit und auch viele Politiker bisher kaum Notiz nahmen, weil sie buchstäblich unter der Wahrnehmungsgrenze liegen: In den Ozeanen erstreckt sich ein dichtes, weltumspannendes Netz von Leitungen und Datensträngen, das als Nervensystem einer globalisierten Gesellschaft betrachtet werden kann.

Während Pipeline-Systeme im Meer spätestens seit den mysteriösen Nordstream-Sprengungen im allgemeinen Bewusstsein verankert sind, ahnt kaum jemand, welche Mengen an Datenkabeln sich durch die Meere schlängeln und welch immenser Stellenwert ihnen zukommt. „Untersee-Datenkabelnetzwerke sind das Herz der kritischen Infrastruktur des digitalen Zeitalters. Sie sind die physische Manifestation der transnationalen digitalen Vernetzung“, konstatiert ein Report für die Europäische Kommission, der die Bedrohungen dieser Kabelsysteme analysiert.

Untersee-Datenkabelnetzwerke sind das Herz der kritischen Infrastruktur des digitalen Zeitalters. Sie sind die physische Manifestation der transnationalen digitalen Vernetzung.

Der Bericht vom Juni 2022 macht deutlich, was einst vor allem Spione und Geheimdienste wussten: Fast die gesamte internationale Kommunikation verläuft über Unterseekabel. Rund 98 Prozent allen Datenverkehrs flitzen über diese Kabelsysteme – und nicht über Satelliten, wie man vielleicht denkt. Der Grund liegt in den Laufzeiten und der Leistungsfähigkeit: Die Übertragung durch Satelliten ist schlicht zu langsam. Selbst Systeme in niedriger Erdumlaufbahn wie Starlink können noch nicht mithalten. Dagegen erlaubt beispielsweise das Transatlantikkabel „Marea“ Übertragungsraten von 160 Megabit pro Sekunde. Damit könnte man 70 Millionen YouTube-Videos gleichzeitig streamen.

529 globale Kabelsysteme listet der Kartendienstleister TeleGeography für das Jahr 2023 auf. Sie umfassen in Summe 1,3 Millionen Kilometer, wobei als derzeit längstes Kabel „2Africa“ mit rund 45.000 Kilometern erfasst ist, das sich um den afrikanischen Kontinent windet und 33 Länder in Afrika, Europa und Asien verbindet.

Kaum jemand käme auf die Idee, dass wir es fast ausschließlich diesen Kabeln verdanken, dass sich Information beinahe mit Lichtgeschwindigkeit um den Globus bewegt; dass wir stabiles Internet nutzen, E-Mails verschicken, telefonieren, Videokonferenzen abhalten, in Online-Shops einkaufen und Filme ohne nerviges Ruckeln genießen können. Für die Finanzbranche sind diese Lebensadern des Datenaustauschs ebenfalls entscheidend: Schätzungen zufolge werden auf diesem Weg Transaktionen in Höhe von zehn Billionen Dollar getätigt – jeden Tag. Außerdem liegen in den Ozeanen Starkstromkabel und Leitungen, die zum Beispiel Offshore-Windparks mit dem Festland verbinden.

Das Rückgrat des globalen Datenverkehrs

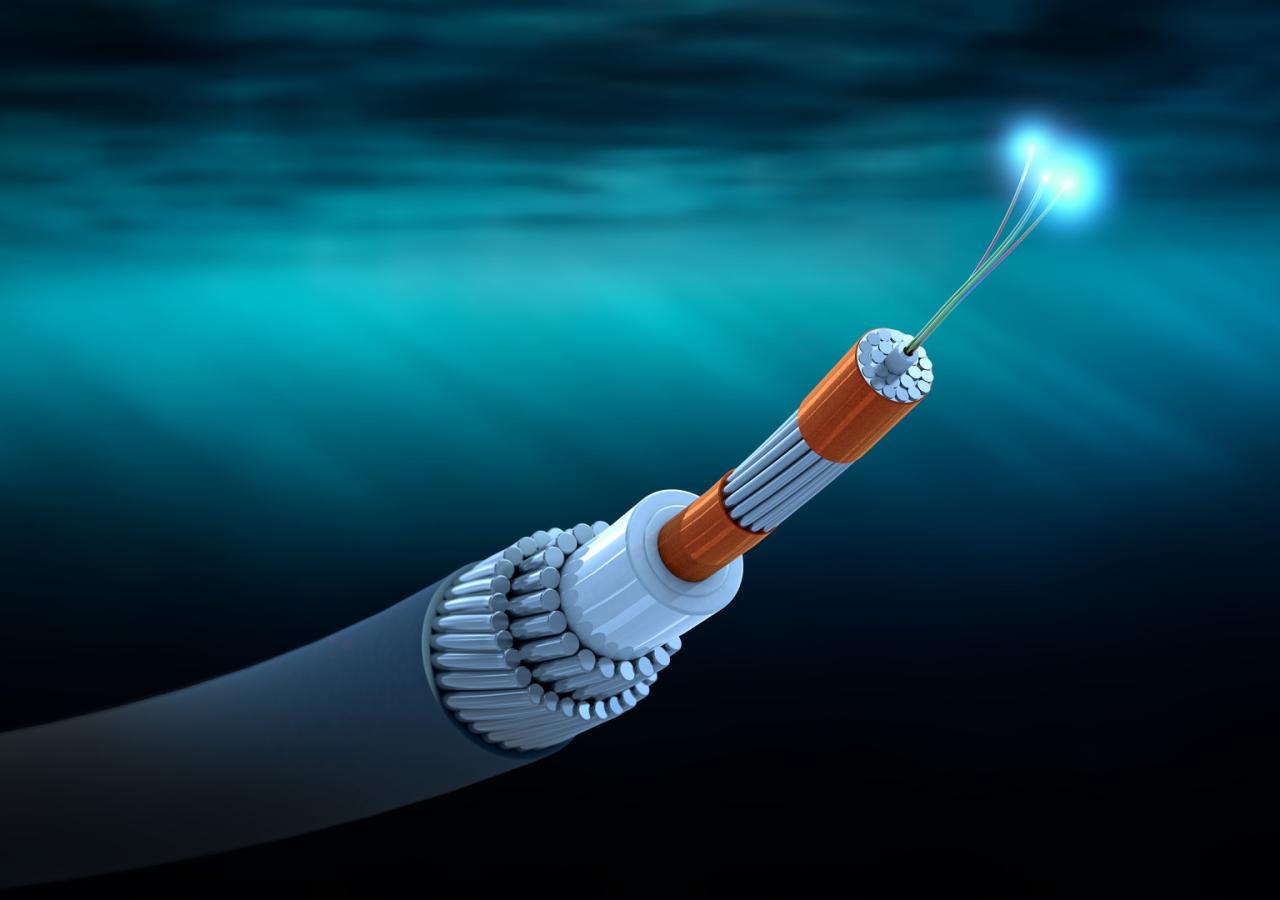

Wie kann man sich so ein modernes Datenkabel vorstellen? In seinem Kern liegen Glasfasern, das Herz der Datenautobahn, eingebettet in eine Schutzhülle. Meist sind mehrere Bündel von Glasfasern verarbeitet, damit Redundanz gewährleistet ist und der Datenverkehr zumindest bei kleinen Schäden nicht zusammenbricht. Über den Glasfasern befinden sich mehrere Schichten, ähnlich einer Zwiebel. Sie bestehen aus Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff, sorgen für Schutz vor Schäden sowie vor Korrosion durch das Salzwasser und können zudem oft Strom leiten. An regelmäßigen Stellen vieler Kabel, meist im Abstand von 50 bis 80 Kilometern, sind außerdem Signalverstärker verbaut, welche die Datenübertragung verbessern und beschleunigen sollen.

Anatomie eines Kabels

Der Kern moderner Unterseekabel besteht aus Glasfasern, die der Datenübertragung dienen. Die Glasfaserstränge sind mit mehreren schützenden Schichten aus Kunststoff und Aluminium umwickelt, um Brüche und Fraß durch das Salzwasser zu verhindern. Die Kabel können zudem mit Stahl verstärkt und von Kupfer durchzogen sein.

Dennoch sind diese Kabel kaum stärker als ein Gartenschlauch, zumindest über die allermeisten Strecken. Denn rund 80 Prozent aller Kabel befinden sich in mehr als 1500 Meter Wassertiefe, und dort werden sie einfach lose verlegt, indem sie von gigantischen Kabelrollen an Bord speziell konstruierter Schiffe abgewickelt und zu Wasser gelassen werden. Erst in Küstennähe nehmen die Kabel an Umfang zu und sind dann etwa oberarmdick, weil sie zum Schutz zusätzlich ummantelt werden.

Irgendwo müssen die Datenleitungen freilich an Land kommen und mit terrestrischen Kabeln verknüpft werden, die in einzelne Länder führen – bis in die Haushalte von derzeit 4,7 Milliarden Menschen, die sich über komfortables Kabelfernsehen und Cloud-Dienste freuen. Weltweit gibt es im Moment laut TeleGeography 1444 Anlandestationen: Knotenpunkte an Land, in welche die Kabel münden, wo sie um- und zusammengeschaltet werden und wo Sensortechnik deren Funktion überwacht und gegebenenfalls Alarm schlägt, wenn Fehlermeldungen einlangen. In Europa gibt es solche Stationen unter anderem an der deutschen Meeresküste, etwa in Rostock und auf Sylt, weiters in Frankreich, Italien und England.

Die Errichtung und der Betrieb sowie die Wartung solcher Kabelsysteme sind gewaltige logistische und ökonomische Herausforderungen. Bis zu einer halben Milliarde Dollar kostet eine einzige moderne Unterseeleitung. Bisher stemmten diesen Aufwand vor allem Konsortien internationaler Telekom-Gesellschaften, etwa Orange, British Telecom und Alcatel. Mittlerweile sind aber auch, wenig überraschend, die üblichen Verdächtigen in das Geschäft eingestiegen: Amazon, die Google-Mutter Alphabet, Meta, Apple und Huawei. Das maritime Kabel Marea, das über 6600 Kilometer Europa mit den USA verbindet, beruht auf einer Kooperation von Facebook und Microsoft.

Wer die Kabelinfrastruktur kontrolliert, kann unter Umständen den Informationsfluss erfassen oder gar beeinflussen.

Schon bald dürften derartige Unternehmen das Kabelnetz beherrschen – und damit den globalen Datenverkehr. „Prognosen zufolge könnte der Eigentumsanteil der Tech-Konzerne aus den USA bis 2027 auf 80 Prozent anwachsen“, heißt es dazu in einer Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung, die auch gleich auf die geopolitische Relevanz dieser Entwicklung verweist: „Wer die Kabelinfrastruktur kontrolliert, kann unter Umständen den Informationsfluss erfassen oder gar beeinflussen.“

Eine digitale Seidenstraße

Die Warnung bezieht sich nicht zuletzt auf einen weiteren globalen Player am Markt: auf China. An mehr als 40 Unterseekabeln ist das Land bereits beteiligt und verfolgt damit das Projekt einer digitalen Seidenstraße. Das 15.000 Kilometer lange Unterseekabel „Peace“ beispielsweise erlaubt Übertragungsraten, die 90.000 Stunden Netflix pro Sekunde entsprechen. Außerdem liefert China Software und Steuerungselemente für Betrieb, Wartung und Verstärkertechnik von Unterseekabeln – und hat damit zumindest indirekt Zugang zu anderen internationalen Kabelsystemen.

All die Unterwasserkabel stellen nicht nur eine global enorm wichtige und somit auch eine besonders kritische Infrastruktur dar, sie sind trotz aller Sicherheitsvorkehrungen bei der Konstruktion und Materialauswahl relativ schlecht schützbar. Abertausende Kilometer liegen einfach frei am Meeresgrund und machen Reparaturen zu einem kniffligen Unterfangen: Speziell ausgestattete Schiffe – weltweit gibt es nur einige wenige – müssen entweder Tauchroboter an die Stelle schicken, wo ein Fehler registriert wurde, oder mit eigens entwickelter Technologie die Kabel am Seeboden greifen und nach oben ziehen.

Verlegung von Seekabeln

Unterseekabel werden von mächtigen Rollen an Bord speziell ausgestatteter Schiffe zu Wasser gelassen und liegen über weite Strecken lose im Meer.

Die größten Schwachstellen befinden sich aber nicht in der Tiefsee, sondern dort, wo die Kabel an Land kommen: in flacheren Gewässern und in jenen Bereichen, in denen die Datenleitungen, meist einige Meter tief in den Boden eingegraben, zu den Anlandestationen führen. Dies sind gleichsam die Flaschenhälse der globalen Kabelnetze, an denen viele Kabel zusammenlaufen, bevor sie wieder über die Kontinente verteilt werden.

Schäden an dem gewaltigen Kabelgeflecht sind keineswegs ein nur theoretisches Szenario. Jährlich kommt es im Schnitt zu etwa 100 Beeinträchtigungen oder Unterbrechungen der Infrastruktur. Von den allermeisten merken wir nichts, eben weil die Systeme redundant ausgelegt sind. Wird eine Leitung gestört, sucht sich das Signal im Regelfall selbstständig einen Weg über einen anderen, intakten Draht. Das fällt eventuell durch plötzlich langsameres Internet auf, die Verbindung bleibt jedoch aufrecht.

Schuld daran sind meist recht profane Missgeschicke: Ein Schiff wirft den Anker vorschriftswidrig an einem dafür nicht vorgesehenen Ort und trifft ein Unterseekabel; ein Fischerboot zieht sein Schleppnetz über den Meeresgrund und fängt ein Kabel mit ein; Baggerarbeiten, Rutschungen von Sedimenten oder starke Strömungen verursachen Beschädigungen. Gut 70 Prozent aller Schäden sind auf natürliche Ursachen zurückzuführen, 40 Prozent davon allein auf die Fischerei.

Von der Datenwelt abgeschnitten

Je dichter die Netzanbindung eines Landes oder Kontinents, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls. In Europa und den USA ist das Risiko, plötzlich von der Datenwelt getrennt zu sein, ziemlich überschaubar. Anders ist die Situation in Ländern, die mit wenigen Anbindungen auskommen müssen. Als bei den Marianeninseln 2015 das einzige damals verfügbare Unterseekabel riss, war der Archipel tagelang komplett isoliert. Es gab kein Internet, kein Telefon, der Flugverkehr stand still. 2006 verursachte ein Seebeben bei Taiwan einen Kabelbruch und legte den Finanzsektor in der Region eine Weile lang lahm. Im Jahr 2012 zerstörte ein Schiffsanker ein Kabel im Hafen von Mombasa, worauf große Teile Ostafrikas vom globalen Datenverkehr abgeschnitten waren. Und der gewaltige Vulkanausbruch auf Tonga im Vorjahr löste auch ein Beben aus, das die im Meer liegende Internetverbindung kappte – für fünf Wochen.

Zusätzlich aber gibt es noch jene Bedrohung der globalen Netzwerke, die mit der „Operation Ivy Bells“ ihren Ausgang nahm und vielleicht mit den jüngsten Ereignissen in der Ostsee ihren vorläufigen Höhepunkt fand: Kabelnetze als Ziel internationaler Geheimdienste. Agenten und Militärs ist die Bedeutung dieser Kommunikationsverbindungen längst bewusst, und sie geraten immer wieder unter Verdacht, Unterseekabel zu attackieren oder aber zwecks Informationsgewinn anzuzapfen. Als der Whistleblower Edward Snowden über die Spionagepraktiken der NSA auspackte, bezogen sich seine Enthüllungen auch auf Abhöraktionen dieser Kabel. Auf diese Weise sollte laut Snowden kompromittierendes Material über Prominente und Politiker abgeschöpft werden.

Für die Fachleute der Konrad-Adenauer-Stiftung zählen Angriffe auf Unterseekabel zur hybriden Kriegsführung. Die Autoren des EU-Reports zum Thema listen auch verschiedene Varianten von Spionage und Sabotage auf und bewerten deren Wahrscheinlichkeit. So sei Datendiebstahl durch physische Manipulation und ein Anzapfen der Kabel zwar technisch durchaus möglich, zugleich aber äußerst aufwendig, weil man erst mal die genauen Kabelverläufe kennen und dann kostspielige Operationen planen müsse. Außerdem bliebe heute – anders als zu Zeiten von „Ivy Bells“ – diese Art von Spionageversuch höchstwahrscheinlich nicht unbemerkt, weil bei modernen Systemen Sensoren anschlagen würden. Zielführender wären demnach Cyberattacken. Die gegenwärtigen Kabelnetze sind softwaregestützte digitale Systeme, und diese lassen sich hacken und mit Schadsoftware manipulieren, übernehmen oder blockieren. Die simpelste und billigste Methode erfordert nicht einmal besonderes Know-how oder raffiniertes Equipment: brachiales Kaputtmachen.

Bedauerliche Unfälle in Serie

Egal ob den USA, Russland, China oder Großbritannien – sämtlichen Ländern beziehungsweise deren Geheimdiensten wurden immer wieder Sabotageaktionen von Unterseekabeln vorgeworfen. Im vergangenen Februar beispielsweise zerstörten chinesische Schiffe gleich zwei Kabel vor einer taiwanesischen Inselgruppe. Dass es sich tatsächlich um Missgeschicke handelte, wie von China behauptet, wurde angesichts der Tatsache bezweifelt, dass es in den vergangenen fünf Jahren zu 27 derartigen Vorfällen kam.

Regierungen geraten heute sofort in Alarmbereitschaft, wenn bestimmte Schiffe in auffälliger Nähe zu Kabelrouten aufkreuzen. Vor allem Russland wird regelmäßig verdächtiger Manöver bezichtigt, etwa wenn mit U-Booten oder Unterwasserdrohnen bestückte Schiffe der Jantar-Klasse gesichtet werden – wie etwa 2017, was einen NATO-Kommandanten zur Einschätzung bewog, man registriere russische Unterwasseraktivitäten in nie zuvor beobachteter Nähe zu Unterseekabeln. Im Februar 2022 berichteten britische Agenten von russischen Übungen an der Grenze zu irischen Hoheitsgewässern, exakt in einem Areal, durch das submarine Kabel verlaufen, die England, Frankreich und die USA verbinden. Und schon in Zusammenhang mit der Krim-Annexion sollen Kabelverbindungen in die Ukraine gekappt worden sein.

Freilich ist Russland besonders lange vertraut mit der Bedeutung und Verwundbarkeit der Datenleitungen im Meer – spätestens seit der schmerzlichen Erfahrung im Zuge der „Operation Ivy Bells“. Die sechs Meter lange Unterwasserwanze konnte das russische Militär nach dem Zund des NSA-Verräters bergen. Sie ist heute in einem Museum in Moskau zu besichtigen.