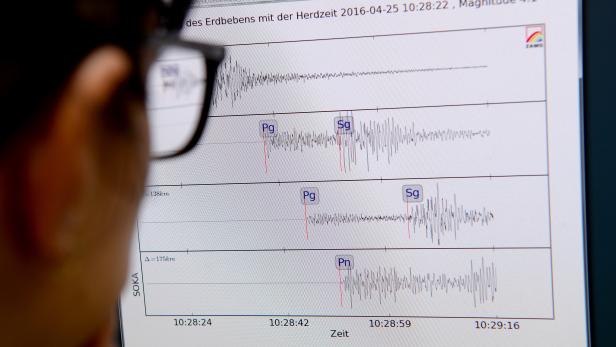

Mann schaut auf Skala eines Erdbebens.

Erdbeben in NÖ (Symbolbild)

Erdbeben: Wie groß ist die Gefahr in Österreich?

In einer Höhle unter einer Burg in den Kleinen Karpaten nahe Bratislava steht ein Stalagmit, ein emporwachsender Tropfstein. Die Kalksteinformation ist nun für Erdbebenforscher relevant: Der Stalagmit könnte bei der Beantwortung der Frage helfen, ob im Wiener Becken so starke Erdbeben möglich sind, dass Wien und Bratislava zerstört oder zumindest stark beschädigt würden. Ein solches Ereignis ist zwar zum Glück noch nie eingetreten, doch auf einer der Hauptbruchlinien in der Region, in der es immer wieder zu kleinen und mittelstarken Erdbeben kommt, gibt es einen verdächtig ruhigen Abschnitt, erklärt Götz Bokelmann, Geophysiker an der Universität Wien. Entweder gleiten dort die beteiligten Platten reibungslos aneinander vorbei, oder sie verhaken sich bislang unbemerkt immer mehr, und allmählich entsteht enorme Spannung, die sich irgendwann in einem heftigen Beben entlädt. Nähere Untersuchungen des Kalkzapfens sollen Bokelmann nun verraten, ob in den vergangenen Jahrtausenden je ein starkes Erdbeben im Wiener Becken stattgefunden hat. Wenn nicht, wäre es auch in Zukunft unrealistisch. Sein Kollege Kurt Decker entdeckte aber Anzeichen dafür, dass hier Störungen lauern, die womöglich verheerende Beben auslösen könnten.

Seismologen, Geologen und Historiker wollen der Erdbebengefahr in Österreich auf den Grund gehen. Sie ist zwar wahrscheinlich längst nicht so groß wie in Italien, wo erst Mitte voriger Woche ein schwerer Erdstoß Kirchen zum Einstürzen brachte und im August ein Beben in Amatrice fast 300 Todesopfer forderte. Doch es gibt Hinweise, dass sich eines der stärksten Ereignisse in der Geschichte Österreichs wiederholen könnte. Die Forscher studieren deshalb geschichtliche Berichte, um die Häufigkeit von Erdbeben zu bestimmen, untersuchen den Alpenuntergrund mit einem dichten Messnetz von Seismografen und legen Erkenntnisse von weltweiten Erdbebenmessungen auf hiesige Verhältnisse um.

Österreich befindet sich in einer geologisch bewegten Region, weil die Adriatische Platte, die nach Norden driftet, hier auf die Eurasische Platte trifft. Dadurch falten sich die Alpen auf, und es kommt immer wieder zu Erdbeben - jenen Phänomenen, die von Plattenbewegungen der Erdkruste herrühren. Bei "Subduktionszonen“ schiebt sich eine Platte unter eine andere, an "Transformstörungen“ driften zwei Platten aneinander vorbei. In beiden Fällen verhaken sie sich oft und Druck wird aufgebaut, der sich als Beben entlädt. Auch wenn zwei Platten frontal zusammenstoßen, führt das nicht nur zum Aufwölben von Gebirgen, sondern regelmäßig auch zu Erschütterungen.

Rund 600 Erschütterungen pro Jahr

Die Messgeräte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) registrieren jedes Jahr rund 600 Erschütterungen in Österreich. Etwa 40 davon werden von Menschen als deutliches Rütteln verspürt. Alle paar Jahre kommt es durch Beben zu kosmetischen Gebäudeschäden wie Verputzrissen. Erdbeben, die Menschen in Gefahr bringen, tragen sich im Schnitt alle 75 Jahre zu. Am 16. April 1972 etwa verursachte ein Beben mit Epizentrum in Seeebenstein bis in die 60 Kilometer entfernte Bundeshauptstadt schwere Schäden. Teile der Balustrade der Universität Wien stürzten herab.

Grundsätzlich kann überall in Österreich die Erde beben, es gibt aber tektonisch besonders aktive Zonen wie die Mur-Mürz-Furche, wo sich die Epizentren vergangener Erdbeben auf einer Karte wie die Perlen einer Schnur darstellen. Auch im Wiener Becken und dem Semmeringgebiet rumort es häufig, ebenso im Inntal in Tirol und dem Rheintal in Vorarlberg. In Kärnten sind ebenfalls öfter Erdbeben zu spüren. Ihre Zentren liegen aber meist in Oberitalien.

In der Mur-Mürz-Furche werden zwei Platten aneinander vorbeigeschoben und verhaken sich dabei immer wieder. Diese Störungslinie verläuft Richtung Osten weiter nach Ebreichsdorf, wo es 2000 und 2013 zwei Beben gab, die Risse im Mauerwerk und Sprünge in Fliesen sowie Fenstergläsern verursachten. Über Wiener Neustadt, wo es auch immer wieder heftig bebt, erreicht die Störungslinie die Kleinen Karpaten in der Slowakei; auch dort werden regelmäßig Erdbeben registriert. "Zwischen dem Leithagebirge und den Kleinen Karpaten ist aber noch nie eines gemessen worden“, so Bokelmann. Es sei allerdings klar, dass die Bruchlinie dort nicht einfach Pause macht. Für die Forscher stellt sich nun die Frage, was dies zu bedeuten hat. Es gibt zwei Alternativen: Entweder gleiten die Platten unbehelligt aneinander vorbei und werden nie ein Erdbeben auslösen. Oder es bauen sich dort schon seit Hunderten bis Tausenden Jahren Spannungen auf. "Was davon stimmt, wissen wir heute einfach noch nicht“, sagt Bokelmann.

Kurt Decker glaubt, dass hier verheerende Erdbeben möglich und in Vorzeiten schon geschehen sind. "Man stuft diese Störungssysteme nur deshalb als ungefährlich ein, weil sie in den vergangenen Jahrhunderten nicht aktiv waren“, glaubt er. Da die geschichtlichen Daten nicht weit genug zurückreichen, müsse man zu geologischen Methoden greifen. "Ein starkes Erdbeben versetzt die Landoberfläche, und dadurch entsteht eine Geländestufe“, erklärt er. Diese wird zwar durch Erosion und Umlagerungen eingeebnet, ist aber in einigen Metern Tiefe zu erkennen. Anhand solcher Hinweise könne man den Zeitpunkt und teilweise auch die Stärke eines vorhistorischen Erdbebens bestimmen.

Störungsabschinitte im Wiener Becken

Von der Hauptbruchlinie im Wiener Becken zweigen auch etliche andere Bruchlinien ab, wobei von den meisten nicht bekannt ist, wie häufig sie Erdbeben produzieren. Bei einer davon, der Markgrafneusiedler Bruchzone, fand Decker gemeinsam mit Kollegen aber heraus, dass sie in den vergangenen 100.000 Jahren mindestens fünf schwere Erdbeben ausgelöst hat. Teilweise erreichten sie Magnitude sieben - so wie jenes Beben 2010 in Haiti, das 316.000 Todesopfer forderte und mehrere Städte verwüstete. "Bisher galten solche Erdbeben für Österreich als unvorstellbar“, sagt Decker. Doch die Störungsabschnitte im Wiener Becken seien groß genug, um theoretisch auch hier und heute solche Erschütterungen auszulösen. Die durchschnittlichen Wiederkehrperioden sind zwar beträchtlich (etwa 20.000 Jahre bei der Markgrafneusiedler Bruchzone), aber durch verschiedene Störungen mit ähnlichem Potenzial würde das Risiko vervielfacht.

Bokelmann ist skeptisch, dass hier tatsächlich so starke Erdbeben stattfinden könnten. Die geologischen Umschichtungen könnten nicht nur von einem einzigen Starkbeben, sondern auch von mehreren kleinen Rüttlern stammen. Um zu überprüfen, welches Szenario eher zutrifft, wollen die Wissenschafter den Stalagmiten in der Karpatenhöhle studieren. "Wir wollen nun genau bestimmen, wie stark die Erdbewegung in dieser Bruchzone sein müsste, um den Stalagmiten umzuwerfen“, erklärt er. Würde ein gewaltiges Erdbeben von Magnitude sieben im Wiener Becken den fünf Meter hohen Kalkzapfen zerstören, kann man Entwarnung geben. Denn dann hat sich seit Tausenden von Jahren hier nichts so Starkes ereignet - und ist wohl auch in Zukunft nicht möglich. "Das wäre eine frohe Botschaft für Wien und Bratislava, denn die beiden Städte würden von solch einem Beben zerstört oder zumindest massiv beschädigt“, so der Geophysiker.

Wien könnte aber auch ein historisch schon dagewesenes Erbeben in die Bredouille bringen. 1590 wackelte die Erde bei Ried am Riederberg, etwa zehn Kilometer von der heutigen Stadtgrenze entfernt. In Wien stürzten die Türme der Michaelerkirche und der Schottenkirche zum Teil ein, jener des Stephansdoms geriet in Schieflage. In der Rotenturmstraße starben neun Personen in den Trümmern des Gasthauses "Zur guldnen Sonne“. Christa Hammerl von der ZAMG und Rolf Gutdeutsch von der Uni Wien berechneten mit Kollegen für ein Erdbeben in dieser Region und Stärke eine mittlere Wiederholungszeit von 430 Jahren. "Diese Zahl ist aber als statistische Annahme und nicht als Prognose zu verstehen“, so Hammerl. Trotzdem muss man wohl jederzeit mit Ähnlichem rechnen.

Welche Auswirkungen ein solches Beben auf das heutige Wien hätte, ist kaum abschätzbar. Nicht nur leben viel mehr Menschen in der Stadt als 1590, auch wurden viele Häuser vor über 100 Jahren gebaut und nicht auf Erdbebensicherheit ausgelegt, erklärt Wolfgang Lenhardt von der Geophysikabteilung der ZAMG. In jüngster Zeit zogen Banken oder Supermärkte in viele Häuser ein, wobei tragende Wände verändert wurden, während zugleich Dachgeschoße ausgebaut wurden. "Die Leute freuen sich natürlich über die verbesserte Infrastruktur und die schönen Wohnungen auf dem Dach, man kann aber geteilter Meinung über die Erdbebensicherheit sein“, sagt Bokelmann.

Diskussion um Zwentendorf sorgte für Umdenken

Ein Bewusstsein, dass auch in Österreich Erdbeben kritische Auswirkungen haben könnten, entstand mit der Diskussion zum Kernkraftwerk Zwentendorf, erklärt Hammerl. Rolf Gutdeutsch, emeritierter Geophysiker der Universität Wien, habe den Bau zunächst für unbedenklich gehalten, sei aber allmählich zur Erkenntnis gelangt, dass man zu wenig über die Erdbebengefahr in Österreich wisse. Mit Historikern begann er, die Erdbebengeschichte des Landes zu recherchieren, um die Stärke möglicher Beben und ihre Wiederkehrperioden abschätzen zu können. Christa Hammerl hat mittlerweile die Erdbebengeschichte seit dem Jahr 1000 aufgearbeitet. Ihre Erkenntnisse fließen in die Erdbebengefährdungskarten ein. Sie durchforstet die Schadensberichte in zeitgenössischen Chroniken, Klosterannalen sowie alten Zeitungen und rekonstruiert daraus, wo die Zentren der Erdbeben lagen und wie stark sie waren. "Man muss die Quellen aber sehr kritisch betrachten“, sagt sie. In alte Berichte floss viel Aberglaube ein, denn dass die Reibung zwischen Platten Grund für Erdbeben ist, weiß man erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Zuvor hielt man sie für eine Strafe Gottes oder wie Aristoteles als Folge, dass Luft aus dem Erdinneren aufsteigt.

Die Geologen erkunden auch den aktuellen Alpenuntergrund. Bokelmann hat mit Kollegen landesweit in Kellern, Bunkern und Burgen für einige Jahre 30 Erdbebenmessgeräte aufgestellt. Gemeinsam mit 16 permanenten Stationen der ZAMG bilden sie das bisher dichteste Netzwerk an Bebensensoren. Erdbebenwellen und seismische Hintergrundschwingungen, vom anderen Ende der Welt oder der Region, durchlaufen den Untergrund und werden von den Geräten registriert. Mit tomografischen Methoden, wie man sie aus der Medizin kennt, schließen die Forscher daraus auf die Struktur des Untergrunds. Man habe auch viel von den Forschungen aus Erdbebenregionen wie Kalifornien gelernt, sagt Lenhardt.

In den 1960er-Jahren nahmen die Bauingenieure in Österreich kaum Rücksicht auf Erdbebenkräfte, weil man sie niedriger einschätzte als Windkräfte. Man glaubte, einem Gebäude, das Sturm trotzt, könne auch ein Beben nichts anhaben. Als 1976 in Friaul die Erde bebte und es auch in Kärnten zu Schäden kam, führte man aber eine strengere Baunorm ein und Österreich wurde erstmals in Gefahrenzonen eingeteilt. Danach stiegen die Anforderungen durch ein Update 1997 und eine europaweite Baunorm bezüglich Erdbeben noch zwei Mal. Nach diesen Regeln gebaute Häuser sollten auch ein Beben wegstecken wie jenes anno 1590, das als stärkstes gesichertes Erdbeben in Österreich gilt.

Zerschlagen haben sich Hoffnungen, Erdbeben kurzfristig vorherzusagen. Aufgrund der langsamen Plattenbewegungen im Millimeterbereich pro Jahr würde man bei geringfügigen Unschärfen der Prognostik rasch um ein paar Jahrzehnte danebenliegen. Bei manchen großen Erschütterungen treten Vorbeben auf, aber ob ein solcher Vorfall das Vorspiel oder das Hauptbeben ist, wisse man erst hinterher, sagt Decker. Allerdings gibt es bei einem Erdbeben unterschiedlich schnelle Wellen. Die ersten richten noch keine Zerstörung an und kommen in einiger Entfernung Sekunden vor jenen an, die große Bodenerschütterungen bringen. "In dieser Zeit kann man unter Umständen noch das Gasnetz schließen sowie Aufzüge und Eisenbahnen anhalten“, sagt er. Damit ließen sich einige Gefahren immerhin etwas abschwächen.