Ein Teller mit knuspriger Entenkeule, Apfelrotkohl und Kartoffelknödeln mit Bröseln.

Das Wirtshaus im Zeitalter des 30-Euro-Gansls

Das Gasthaus nach österreichischer Art ist eine konservative Institution. Es ist Anker und Instanz, kulinarisch wie sozial, eine Bastion des Am-Boden-Bleibens. Änderungen stehen ihm nicht gut. Die unverrückbare Dreifaltigkeit der Wirtshausmenagerie (Salz, Pfeffer, Maggi) signalisiert Ewigkeit. Nun hat aber das Jahr 2022 mit Änderungen nicht gegeizt, und die meisten davon sind nicht dazu angetan, das Gasthaus als solches zu bewahren. Teuerung, Energiekrise, Kundenschwund – nach den Anomalien der Corona-Zeit, denen viele Betriebe gerade so entkommen sind, hat sich ein neues Unnormal etabliert. Die Rechnung der Wirtsleute geht immer öfter nicht mehr auf, die Gewohnheiten ihrer Kundschaft haben sich geändert, vielleicht für immer.

Über dem November 2022 steht ein Motto: Gans oder gar nicht. Die Lebensmittelpreise vervielfachen sich, die Energiepreise ebenfalls, das Personal wird nicht billiger. Viele Kalkulationen sind nicht mehr realistisch. Das Kalbsschnitzel müsste 30 Euro kosten, und häufig tut es das auch schon. Aber wer soll sich das noch leisten, und wenn ja, wie oft? Bei Margen im einstelligen Prozentbereich bleibt nicht viel Spielraum. Also werden radikale Schnitte gemacht. Traditionsgasthäuser geschlossen, Preisgrenzen ausgereizt. Ein Gasthaus in Bruck an der Mur sorgte im Oktober für Schlagzeilen, als es – aus Energiespargründen – das Panieren einstellte.

Wenn es kein Dorfwirtshaus mehr gibt, dann findet der Leichenschmaus auf der Tankstelle statt.

41.605 aktive Gastronomiebetriebe verzeichnete der Fachverband Gastronomie in der Wirtschaftskammer per Ende 2021, darunter 5579 Gasthäuser im engeren Sinn. Zwei Jahre davor waren es noch 5897. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres zählte der Kreditschutzverband (KSV1870) 427 Pleiten unter den Gastronomie- und Tourismusbetrieben. „Aktuell herrscht eine massive Dynamisierung nach einer langen Phase der Stagnation“, sagt der Leiter der Abteilung Insolvenzen im KSV1870, Karl-Heinz Götze.

Das Wirtshaus ist angeschlagen – und das ist nicht nur kulinarisch ein Problem. Denn Gasthäuser sind auch gesellschaftliche Gravitationszentren. Die Martinigans ist Mittelpunkt eines sozialen Ereignisses. Für das Zusammensein von Menschen, die sich ein Dorf, ein Grätzel teilen, womöglich auch ähnliche Vorstellungen und Meinungen dazu haben, vielleicht aber auch ganz verschiedene. Dies lässt sich beim Gansl, im Gasthaus, herausfinden, wenn man will, jedenfalls besser und authentischer als beim Durchforsten eines Smartphones. Ein Dorf, ein Grätzel, lebt auch mit und durch seine Gastwirtschaften. Veränderung liegt in der Luft, zart umwölkt von Gänsefett.

Meixners Gastwirtschaft, Wien-Favoriten

Karl Meixner sperrt die Tür seines Eckwirtshauses auf, es ist ein Freitag Ende Oktober, kurz vor Mittag. Als Mittagsmenü gibt es pochierten Zander auf Krensauce (mit Suppe oder Salat 10,80 Euro). Von den Kreidetafeln an der Fassade locken weitere kulinarische Verheißungen, die Ganslzeit bricht an, Hochsaison im Wirtshausland. Meixner hätte vieles zu beklagen, jammert aber nicht, er nimmt die Dinge mit der Gelassenheit der Jahrzehnte.

Meixner stammt aus einer Favoritener Gasthausdynastie, er ist im Wirtshaus groß geworden, es waren andere Zeiten: „Das hier war ein klassisches Wirtshaus mit Frühstücksgeschäft, täglich ab 9 Uhr. Es kamen die Schaufler aus dem Amalienbad, das damals noch mit Kohle beheizt wurde, die burgenländischen Arbeiter, die ihre Jause selber mithatten, aber in der Früh schon auf zwei, drei Viertel Wein eingekehrt sind.“ 1981 hat er mit seiner Frau Berta das Haus übernommen, die alte Resopal-Einrichtung herausgerissen und in der Küche mehr Qualität etabliert. Eines blieb, wie es immer schon war: „Der ‚Meixner‘ ist ein Gasthaus“, beharrt Meixner, wobei: „Manchmal ist es auch ein Wirtshaus. Das kommt auf meine Laune an.“ Voriges Jahr musste Karl Meixner zwei Gäste darauf aufmerksam machen, dass es nicht im Sinne des Erfinders und schon gar nicht des Wirten ist, wenn zwei Gäste ausgerechnet am Martinitag je eine kleine Portion Mohnnudeln bestellen, ihre Laptops aufklappen und stundenlang einen Sechsertisch blockieren. „Die schlechte Yelp-Bewertung nehm ich auf meine Kappe.“ Das Internet ist ein wichtiges Akquise-Werkzeug für Meixner geworden, sein Haus hat einen Ruf, der weit über Favoriten hinausstrahlt.

Aber ja, im Einkauf wird es ihm derzeit nicht leicht gemacht. „Bei manchen Lebensmitteln ist der Preis explodiert. Der 20-Liter-Kübel Pflanzenfett war noch vor einem Jahr bei 24 Euro, jetzt steht er bei 86 Euro.“ Der Ganslpreis hat sich, aus Gründen, die Meixner nicht ganz einleuchten wollen, ebenfalls verdoppelt. „Da gibt es sicher auch Trittbrettfahrer. Aber ich kann das an die Kunden nie so weitergeben.“ Die Viertelgans mit Knödel und Kraut kommt bei ihm auf 27,80 Euro. Sie müsste viel teurer sein. „Also muss ich das mit einer Mischkalkulation auflösen. Beim Gänse- oder Kalbfleisch ist nicht viel Spielraum, beim gerösteten Knödel schon ein bisschen mehr.“ Meixner hat das Glück, dass sein Publikum auf eine Erhöhung um zwei, drei Euro nicht allergisch reagiert. „Die Qualität muss stimmen. Wenn ich beim Einkauf spare, bin ich weg. Aber klar sind wir inzwischen auf einem Preisniveau, das man sich zu Schillingzeiten nicht vorstellen hat können.“

Per Aushang wird eine Küchenhilfe gesucht, womöglich vergeblich: „Ja, die Mitarbeiter fehlen. Ich frage mich, wo sich die verstecken. Diese Work-Life-Balance muss dir doch auf Dauer auch irgendwann fad werden.“ Immerhin, es gibt auch gute Nachrichten. Berta Meixner, die aus einem Kärntner Landwirtschaftsbetrieb mit angeschlossener Großgastronomie stammt und eigentlich um Himmels willen nur ja keinen Wirt heiraten wollte, steht mit 66 Jahren jetzt schon etwas länger kurz vor dem Ruhestand. Seit fünf Jahren suchen die Meixners würdige Nachfolger, nun, endlich, zeichnet sich eine Lösung ab: „Es schaut gut aus.“

Gasthof Klinger, Gaspoltshofen, Oberösterreich

Das kann Wolfgang Klinger leider nicht behaupten. Er ist Transportunternehmer, Bürgermeister von Gaspoltshofen im Hausruckviertel, war auch schon Nationalratsabgeordneter der Freiheitlichen Partei – und Gastwirt. Letzteres hat sich per 25. September 2022 aufgehört, an dem Tag schloss der Gasthof Klinger seine Pforten, vielleicht für immer, ein bisschen lebt die Hoffnung noch. Am Telefon erzählen Klinger und seine Tochter Christiane Lippert, wie es so weit kommen konnte: „Es ist natürlich eine Wehmut dabei, wir sind ein eingesessener Familienbetrieb. Aber ohne Personal geht es nicht. Und du kriegst niemanden mehr. Wir hatten seit 15 Jahren keinen Lehrling mehr.“ In den vergangenen Monaten hat man noch einmal alles versucht, die Öffnungszeiten stark reduziert, auf zuletzt nur noch drei Tage. Die ganze Familie hat mitangepackt. Dann ist eine langjährige Servicemitarbeiterin in Pension gegangen, schließlich hat sich die Küchenchefin umschulen lassen. „Und dann ist es schnell gegangen.“

Ein Kulturverlust ist zu beklagen. Der Gasthof Klinger war ein eminentes Exemplar seiner Art. Es war ein Haus, in dem Leberbunkel gebraten wurden, in dem die Rindsuppe im Zentrum stand und das Hendl nur mit Salz und Butter gebraten wurde. Geprägt wurde diese Küche von der legendären Hedi Klinger, inzwischen 89 Jahre alt. Wolfgang Klingers Bruder Willi, seinerseits Geschäftsführer von Wein&Co, setzte ihr mit dem Buch „Hedi Klingers Klassiker der österreichischen Küche“ (Brandstätter Verlag, 240 S., EUR 35,–) ein Denkmal. Darin findet sich auch der wichtige Satz: „Ein echtes Wirtshaus ist eine Gaststätte, in der man essen kann, aber nicht muss. Man erkennt es ganz einfach am Vorhandensein eines Stammtisches.“

„Ein echtes Wirtshaus ist eine Gaststätte, in der man essen kann, aber nicht muss.“

Den Stammtisch gab es im Gasthof Klinger bis zuletzt, aber die Veränderung war schon länger spürbar. „Wir haben einfach gemerkt, dass die Leute weniger Geld ausgeben“, sagt Wolfgang Klinger: „Sie sind immer noch ins Gasthaus gegangen, aber wir haben krügeweise Leitungswasser an die Tische gebracht. Einige Stammtischrunden haben sich während und nach Corona neu orientiert. Die treffen sich jetzt privat. Der Freitagabend war immer der stärkste Abend, da sind die Leute auch sitzen geblieben bis nach Mitternacht. Das ist vorbei, heute kommen sie noch zum Essen, aber um neun ist das Gasthaus leer.“ Das quält den Bürgermeister und peinigt den Wirtschaftspolitiker: „Wirtschaftlich lässt sich ein Wirtshaus kaum mehr vernünftig darstellen. Du hast 60 Prozent Lohn- und Betriebskosten, 30 Prozent Wareneinsatz und 10 Prozent Deckungsbeitrag. Jetzt kannst du natürlich versuchen, die Preise anzupassen. Aber bei uns am Land kannst du keine 30 Euro für ein Hauptgericht verlangen.“ Klinger hätte ja schon Ideen: „Die Lohnnebenkosten müssen herunter. Und man muss die Leute in der Korridorpension arbeiten lassen. Die Politik muss sich fragen: Wo will man hin? Will man die kleinstrukturierten Betriebe erhalten? In fünf Jahren wird es zu spät sein. Wir hatten in Gaspoltshofen einmal vier Bäcker, heute keinen mehr.“

Der wohl prominenteste Stammgast des Gasthof Klinger war der Dichter Thomas Bernhard, der dem Klinger und seiner Frittatensuppe im „Theatermacher“ ein Denkmal setzte. Nach der Salzburger Premiere des Stücks 1985 setzte ein regelrechter Frittatensuppen-Tourismus in das von Bernhards Protagonisten verklärte Gaspoltshofen ein. Willi Klinger erzählt im Kochbuch seiner Mutter von der guten alten Zeit, die zu Bernhards Tagen auch vorbei war: „Die Großmutter sah man zumeist auf der Bank am grünen Kachelofen beim Stricken oder Häkeln sitzen, währen die anderen im Stall oder auf dem Feld arbeiteten. Verirrte sich tagsüber ein Durstiger ins Lokal, unterbrach sie die Handarbeit und schenkte dem Gast ein. Wenn sich jemand den Luxus eines Paars Würstel leisten wollte, schickte sie schnell ein Kind zum Fleischhauer um ein Paar Debreziner oder Frankfurter und siedete sie. (…) Nur zu besonderen Anlässen wurde in einem Wirtshaus am Land groß gekocht. Bei Hochzeiten wurde ein Kalb geschlachtet. Beim Leichenschmaus, der bei uns Zehrung oder Kondukt heißt, wird noch heute gekochtes Rindfleisch mit Semmelkren aufgetragen. Der Bäcker liefert dazu die großen Totensemmeln mit Anis.“

Gasthaus Stocker, Lembach, Niederösterreich

Wer mit dem Auto zu Gerda Stocker kommt (und man wird wohl oder übel mit dem Auto zu ihr kommen, Bus oder Bahn existieren in dieser Gegend nur als ferne Phantome), der wird erst einmal sein Navi verfluchen, das ihn über einen abgelegenen Feldweg,

also offensichtlich in die Irre führt. Und dann wird er einmal links und einmal rechts abbiegen, in Lembach (Gemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt) ankommen und ein Juwel vor sich sehen. Gasthaus Stocker, 1930 errichtet, ein Wirtshaus, wie man es sich nicht schöner vorstellen kann: klassische Fassade, knarrende Holzdielen, Ecktisch und Festsaal, Holzofen und Schank.

Laut Ortschronik wurde hier, im Haus Lembach Nr. 11, im Jahr 1950 das erste Telefon installiert. Vor 26 Jahren hat Gerda Stocker das Wirtshaus, das ihr Urgroßvater neben der Schmiede seines Bruders gebaut hat, übernommen. Davor hat sie ihre Kochlehre im Kurhotel Bad Schönau absolviert, in Wien und Hamburg gearbeitet, im Steirereck und bei den Obauers in Werfen gelernt, und dann hat es sich halt ergeben: „Meine Eltern konnten in Pension gehen, und ich hab mir gedacht: Na gut, warum nicht?“ Hat sie es je bereut? „Nein, nie. Natürlich gab es Zeiten, in denen es schwierig war.“ Jetzt sind wieder solche Zeiten.

Gerda Stocker übersteht sie mit großem persönlichen Einsatz. Die Küche schupft sie allein, inklusive Abwasch. Manchmal hilft eine Nachbarin aus, aber „eigentlich ist das ein Wahnsinn“. Es ist auch ein Wahnsinn, was Stocker hier kulinarisch leistet. Ihre mit Wildkräutern auf Hochtouren gebrachte klassische, aber immer erfrischende Wirtshausküche lässt viele prominentere Mitbewerber arm aussehen. „Ich bin keine Wirtin, die an der Schank steht und Holladaro macht. Ich koche.“ Die klassischen „Schanksteher“ gibt es in ihrem Haus zwar auch noch hin und wieder, die Kartenspieler aus dem Dorf ebenfalls, aber sie werden weniger. „Die Jungen sind anders strukturiert, das hört sich auf.“ Aber Stockers Kunden kommen ohnehin meist von auswärts. Lembach selbst hat keine 300 Einwohner, die Muttergemeinde Kirchschlag kaum 3000.

Unlängst hat ihr der Gänselieferant erzählt, was ihre Konkurrenten heuer so für die Viertelgans verlangen. Sagen wir so: „Das würde ich mich nicht trauen.“

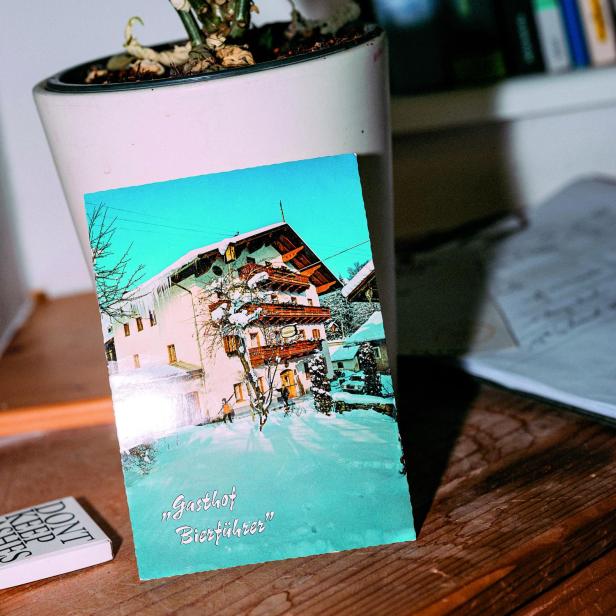

Zum Bierführer, Goldegg, Salzburg

Wenn der Salzburger Hotelier und Gastronom Sepp Schellhorn von etwas überzeugt ist, dann kennt sein Elan kaum Grenzen und seine Erzählgeschwindigkeit kein Tempolimit. Selten war er von etwas so überzeugt: Vor zwei Jahren übernahm Schellhorn das alte Dorfwirtshaus in seiner Heimatgemeinde Goldegg, den lange legendären und am Ende trotzdem nicht mehr zu rettenden „Bierführer“.

Er hat das Haus sorgfältig und originalgetreu konserviert und im Vorjahr wiedereröffnet, geöffnet von Donnerstag bis Montag, 10 bis 23 Uhr, traditionelle Wirtshausküche, kein Chichi, Gerichte zwischen fünf und 32 Euro. Es war ihm ein Herzensanliegen. „Ich glaube, dass das für das soziale Leben eines Dorfes sehr wichtig ist.“ Schellhorn nennt seinen Stammtisch einen „melting point“ für die örtliche Bevölkerung, und er hat damit einen Nerv getroffen: „Zum ersten Mal in meinem 35-jährigen Berufsleben haben mich die Menschen freundlich gegrüßt. Es war eine Freude da. Sie haben sich alle gefreut, von der Kindergärtnerin bis zum Bürgermeister.“ Die Freude hatte aber ihre Grenzen, es ging natürlich ums Geld. „Nach zwei Monaten erklärt mir eine Landwirtin: Du, dein Schnitzel ist zu teuer. Sage ich: Wieso, was ist bei 22 Euro zu teuer, das ist ein Kalbfleisch von dem und dem Bauern. Sagt sie: Das interessiert sie nicht, ein Schnitzel darf nicht mehr als 13 Euro kosten. Das war in meinem Enthusiasmus schon ein Schlag in die Magengrube.“

Schellhorn identifiziert zwei Probleme des Dorfwirtshausbetreibers: die Vereine und die Raumordnung. Erstens: „Es gibt den Konkurrenzkampf mit den Vereinsveranstaltungen, die irgendwelche Zelte aufbauen. Der Konsument kann seit Corona nicht mehr auseinanderhalten, was es heißt, sich auf der Tankstelle eine Palette Dosenbier zu kaufen und zum Zeltfest zu fahren, oder bei mir für eine Halbe Bier 4,20 Euro zu zahlen.“ Zweitens: „Das Wirtshaus lebt von den Menschen, die mindestens einmal in der Woche kommen. Die sparen aber jetzt und gehen nicht mehr jede Woche auf ein Schnitzel. Wir spüren die Konsumschwäche. Ich mache mir Gedanken. Bei uns darf nichts mehr was kosten. Wir Wirtshäuser leiden darunter, dass wir mit dem XXXLutz-Restaurant konkurrieren müssen. Das kann aber nur überleben, weil es einen Marketingbeitrag vom Möbelhaus bekommt, damit die Leute dort ein Schnitzel um 4,50 Euro essen, dann einmal durch den XXXLutz marschieren und einen Kopfpolster aus Bangladesch mitnehmen. Das war aber ein Versäumnis der Raumordnung. Die hätten sagen können: Möbelhaus okay, aber ohne Restaurant. Irgendwann werden die Ortszentren nicht nur raumordnungstechnisch aussterben, sondern auch sozial.“

Zum ersten Mal haben mich die Menschen freundlich gegrüßt.

Sepp Schellhorns Wirtshaus-Enthusiasmus ist ungebrochen, sein Grant über die Wirtshausverhinderungsgründe erheblich. „Ich muss mir was überlegen. Ich merke ja, wie wenig die Leute inzwischen fortgehen. Die Mitte bricht weg, und am Ende haben wir vielleicht noch eine Handvoll Vier-Hauben-Betriebe und für die große Masse die Selbstbedienungsketten. Aber wollen wir nicht vielleicht auch eine Gastronomie mit einem gesellschaftlichen Sinn und Zweck? Wenn nicht, dann müssen wir der Realität ins Auge sehen. Dann findet der Leichenschmaus auf der Tankstelle statt.“

Gasthaus Mehler, Wien-Leopoldstadt

Montag früh, eigentlich zu früh für einen Wirtshausbesuch, aber im Gasthaus Mehler am Rande des Wiener Praters ticken die Uhren noch anders, nämlich schon ab 6.45 Uhr, Montag bis Freitag (außer Feiertag). Es handelt sich um ein Relikt aus anderen Zeiten, also jenen, in denen hier, gleich beim Handelskai, noch etwas weniger Stadt und dafür mehr Parkplatz für Fernlastfahrer war. „Wir sind ja sowieso da und kochen. Warum sollen wir nicht nebenbei noch ein paar Kaffee verkaufen?“, sagt Thomas Mehler und rückt ein paar Sessel zurecht. Mehler führt das Haus im Familienbetrieb mit seinem Bruder Martin und Schwester Andrea, die Eltern Herbert und Gisela sind im Ruhestand, aber immer noch für die eine oder andere Metro-Fahrt zu haben.

Der Mehler hat Legendenstatus weit über den 2. Bezirk hinaus, Eingeweihte preisen seine klassische, deutlich nonvegane Wiener Küche, es gibt Innereien, Naturschnitzerl, Knoblauchkotelett und als Mittagsmenü an diesem Montag: Putenschnitzel mit Erdäpfel-Chinakohlsalat, plus Tagessuppe, 10,80 Euro. Thomas Mehler nimmt auf der Eckbank Platz, sein Buder Martin kommt aus der Küche („Ich bin hier Koch, Kellner und MacGyver“). Der Dialekt ist lokal, der Spruch kommt aus der Hüfte. In der Küche warten Erdäpfelberge, bei der Schank Besteckpyramiden, auf der Eckbank ein Geständnis, das den Wirtsleuten nicht leicht über die Lippen geht: „Die Gansln lassen wir heuer aus.“ Warum? Preisfrage. „Das kannst du nicht mehr sinnvoll kalkulieren. Wenn man rechnet, dass beim Personal, bei der Energie und bei der Ware je 100 Prozent Teuerung herrschen, na dann geht sich das halt nicht mehr aus. Wir müssten 45 Euro für die halbe Gans verlangen.“ Das wollen Mehler sich und den Gästen nicht antun, und mit Viertelgänsen fangen sie jetzt sicher nicht mehr an. „Wir machen halt Wildwochen.“ Einfach ist es trotzdem nicht: „Du machst heute einfach keine Schnäppchen mehr. Egal, ob Essig, Knödelbrot, Eier, Fleisch sowieso – alles ist teurer geworden. Da kannst du dich auch nicht mehr durchtricksen.“

Wenn sich die Zeiten ändern, ändern wir uns halt auch.“

Die Familie hat das Gasthaus vor 40 Jahren übernommen, als der Großvater noch die Kantine in der Trabrennbahn Krieau betrieb. „Da war hier noch nicht Wien. Hier war eine Schotterstraße.“ Heute ist hier Baustelle. Die Stadt ist um das Gasthaus Mehler herumgewachsen. Und die Wirtsleute wollen der Veränderung nicht im Wege stehen. Mit Ende des Jahres schließt das Gasthaus, an seiner Stelle werden Wohnungen und Büros entstehen, das Areal ist Teil des Neubauprojekts „Donau Waterfront“. Zeit für ein großes Abschiedsfest werden die Mehlers nicht haben: „Wir sind bis zum letzten Tag voll mit Weihnachtsfeiern. Und am allerletzten Freitag machen wir um vier Uhr Nachmittag zu, und fertig.“ Man will keine Sentimentalität aufkommen lassen. Martin Mehler sieht keinen Sinn darin, um des Beharrens willen zu beharren. „Wenn sich die Zeiten ändern, ändern wir uns halt auch.“

Restaurant Mader, Wien-Fünfhaus

Oder man macht es ganz anders. Donnerstagabend, Anfang November, im schillernden, aber doch etwas abgelebten Nibelungenviertel hinter der Stadthalle. Die Jung-Gastronomen Andrew Rinkhy, Moritz Baier, Marco Pauer und Daniel Botros haben hier eine Art Wunder vollbracht: eine Wirtshaus-Neuübernahme im Krisenherbst, eine Gasthausrenovierung mit Geschmack, eine sanfte Revolution. Bei mehr oder weniger laufendem Betrieb haben sie per September das alteingesessene Restaurant Mader, ein Vorstadtwirtshaus der Generation 70plus, übernommen, in dreieinhalb Wochen vom Schlick der Jahre befreit, eine neue Küchenlinie etabliert und ansonsten fast alles so gelassen, wie es seit Menschengedenken war, aber halt mit neuem Elan und einer Prise Zeitgeist glasiert. Es geht hier auch und vor allem um Nachhaltigkeit. Um Wirtshaus-Recycling.

Wir sind nicht zum Missionieren hier.

Moritz Baier verweist gern auf seine Tochter Rosa, die bald neun wird und sich gerade zur Klimaaktivistin entwickelt und dabei auch unangenehme Fragen stellt, etwa nach der Verantwortung ihrer Eltern für ihre Zukunft. „Man will später kein Arschloch gewesen sein, dem alles egal war.“ Also ist im Restaurant Mader fast alles regional und so weit wie möglich biologisch, statt Fleischpalatschinke und Dorsch gebacken stehen gegrillter Kürbis und Waldpilz-Piroggen auf der Karte (Bio-Schnitzel aber auch). Es gibt Naturweine, selbsteingelegtes Gemüse, aber kein Soda-Zitron (weil in Wien kaum Zitronen wachsen). Aber: „Da draußen steht nicht Reformhaus. Wir sind nicht zum Missionieren hier. Es ist einfach eine logische Entwicklung.“ Sie wird im Grätzel erstaunlich bruchlos angenommen. An diesem Donnerstagabend ist der Mader voll mit offenkundigen Stammgästen, Seniorenrunden, Schnitzelessern. Es mag auch daran liegen, dass die Kundschaft auf vertraute Gesichter trifft: Alle 16 Mitarbeiter wurden mit übernommen, inklusive der ehemaligen Seniorchefin Sonja Fasching.

Aber klar: Natürlich wurden die Neuerungen auch abgelehnt, Stammgäste beharrten auf ihrem alten Mader, den Billigmenüs und schimpften über die Bobos, die sich zurück in die inneren Bezirke schleichen mögen. Andrew Rinkhy nimmt es sportlich und mit Interesse, Moritz Baier betont, „dass wir nicht den Grundfehler machen sollten, allen gefallen zu müssen. Wir erklären unser Konzept gern, aber manchmal ist diskutieren auch sinnlos. Oft ist die Tradition, die die Leute verklären, auch einfach nur das Sechs-Euro-Schnitzerl.“ Und ja, diese Zeiten sind wirklich vorbei. Mit oder ohne Konzept.