AUF DEM SCHULWEG: Emil entwickelt sich prächtig. Eine Karriere wird er vermutlich trotzdem nicht machen.

AUF DEM SCHULWEG: Emil entwickelt sich prächtig. Eine Karriere wird er vermutlich trotzdem nicht machen.

Inklusion: Wie Österreich Menschen mit Behinderung im Stich lässt

FOTOS: PHILIPP HORAK

Emil ist 13 Jahre alt und weiß sich zu helfen. Erstes Kennenlernen, kurzes Hallo, ein schneller Griff hinter die Couch: „Schenk ich dir. Alles Gute zum Geburtstag!“ Der Beschenkte hat zwar nicht Geburtstag, aber seither einen neuen Türstopper, der aussieht wie ein nackter Frauenfuß. Das Stück ist von ausgesuchter Hässlichkeit und stört Emils ästhetisches Empfinden schon länger. Der Vorwand, es loszuwerden, wirkt zwar ein wenig konstruiert, aber egal, Hauptsache: weg.

Emil hat das Down-Syndrom. Manchmal spricht er undeutlich, manchmal mit ungewöhnlicher Wortstellung. Davon abgesehen kommuniziert er sehr präzise. Und er ist sehr eindeutig ein Teenager, der sich vor allem für seinen eigenen Kram interessiert. Seine an sich stark ausgeprägte Höflichkeit hat Grenzen. Wenn ihm ein Gespräch zu fad wird, verschwindet er kommentarlos in sein Zimmer und kommt wieder, wann er will – wenn er will. Man kann es auch so sagen: Emil ist ein charmanter Prachtkerl.

Eine Karriere wird er damit, nach menschlichem Ermessen, nicht machen. Im (gar nicht so unwahrscheinlichen) schlimmsten Fall wird er nie eine weiterführende Schule besuchen, nie auf dem regulären Arbeitsmarkt ankommen und, wie derzeit rund 24.000 andere Menschen in Österreich, eine Beschäftigungstherapie besuchen, die, weil es besser klingt, auch „Tagesstruktur“ heißt oder „berufslaufbahnähnliche Lösung“. Dort verrichten Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung auch in geschützten Werkstätten nicht eingesetzt werden können, für ein zweistelliges monatliches Taschengeld einfache handwerkliche Tätigkeiten. Emils Eltern finden diese Aussicht, gelinde gesagt, unmöglich. Der Bursche entwickelt sich prächtig, sein Wortschatz wächst, sein Witz ist schon gewaltig, er will lernen, Freunde haben, Teenager sein. Emils Vater Mischa Kirisits schüttelt den Kopf, während er sagt: „Wir wollen nichts Besonderes. Wir wollen das, was alle haben.“ Das bekommen sie aber nicht.

Rahmenbedingungen fehlen

Inklusion bedeutet die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Bildung, Arbeitsmarkt, Gesellschaft. Das ist keine weltfremde Illusion. Menschen mit Behinderungen können höhere Schulen besuchen, auf dem Arbeitsmarkt reüssieren, selbstständig wohnen. Das gilt für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Sinnesbehinderungen genauso wie für Menschen mit kognitiven Behinderungen oder Lernschwierigkeiten. Dazu braucht es, je nach Art und Grad der Behinderung, gewisse Rahmenbedingungen. Österreich tut sich bei deren Herstellung leider ausgesprochen schwer.

Die Wiener Menschenrechtskonsulentin Marianne Schulze, als Mitverhandlerin der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen eine international renommierte Koryphäe auf diesem Gebiet, sieht ein grundlegendes Problem: „Behinderung ist im österreichischen Alltag nicht selbstverständlich. Man nimmt Menschen mit Behinderungen nicht unter dem Aspekt wahr, was aus ihnen werden könnte, sondern fokussiert auf ihre Defekte. Der Fokus liegt auf ihrem Anderssein, auf dem, was nicht geht. Stephen Hawking ist in diesem Verständnis die völlige Ausnahme. Deshalb wird Behinderung immer noch unter dem Aspekt der Wohltätigkeit verhandelt. Ein Rollstuhlfahrer hat zu Weihnachten auf der Mariahilfer Straße ein hohes Risiko, Geld zugesteckt zu bekommen.“

Die UN-Konvention, die in Österreich am 26. Oktober 2008 verbindlich in Kraft trat, definiert Personen mit Behinderung als „Menschen, die langfristige körperliche, psychische, intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen Teilhabe, gleichberechtigt mit anderen, an der Gesellschaft hindern können“.

Behinderung als soziale Frage

Behinderung ist demnach weniger das Resultat einer körperlichen oder kognitiven Einschränkung als eine soziale Frage: Man ist nicht behindert, man wird es, durch bauliche, ideologische oder gedankliche Hürden. Der jüngste Bericht der Bundesregierung über die Lage der Menschen mit Behinderungen in Österreich vom August 2017 formuliert, ganz in diesem Sinne, ein hehres Ziel: „Menschen mit Behinderung werden nicht mehr als Menschen angesehen, die staatlicher, als bevormundend angesehener Fürsorge bedürfen. Auch das Konzept der Integration, wonach Menschen mit Behinderung ‚eingegliedert‘ werden und sich an die Anforderungen der Gesellschaft anpassen müssen, gilt als überholt. Langfristiges Ziel ist eine inklusive Gesellschaft.“ Bis dahin bleibt die Realität: ganz anders.

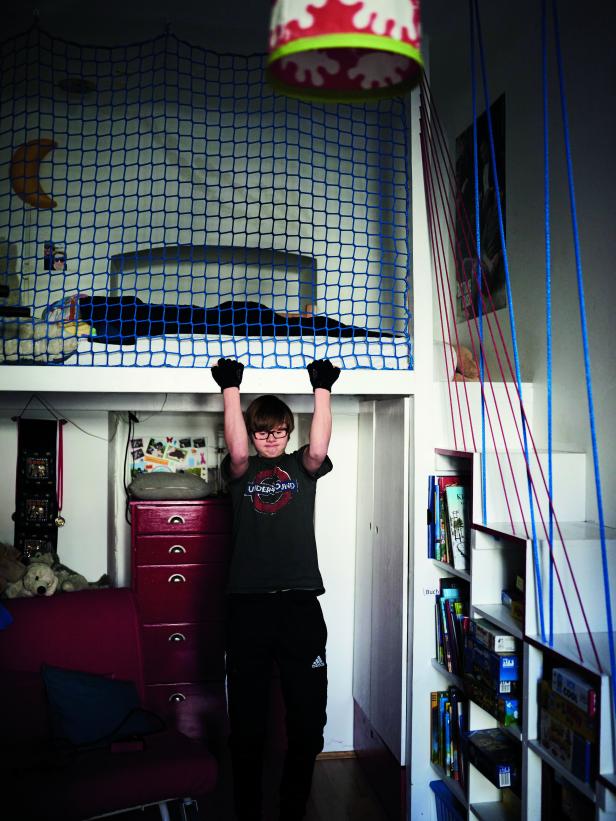

KLIMMZÜGE AM HOCHBETT: Emil ist zweifellos ein ganz normaler Teenager.

KLIMMZÜGE AM HOCHBETT: Emil ist zweifellos ein ganz normaler Teenager.

„Es gibt immer ein Aber. Dieses verdammte Aber“, sagt Mischa Kirisits. In Österreich können Eltern seit 1993 frei wählen, ob sie ihr behindertes Kind auf eine Sonderschule oder in eine Integrationsklasse schicken möchten. Aber: „Du kannst dich für Integration entscheiden – aber nur, wenn deine Schule auch eine sonderpädagogische Förderung anbietet. Wenn nicht, wird dir halt irgendein Standort zugewiesen.“ Seit dem Jahr 1996 ist die Integration von Kindern mit Behinderung auch in der Mittelschule gesetzlich verankert. Aber, so Kirisits: „Nach der Volksschule mussten wir erfahren, dass es an unserer NMS zwar einen integrativen Unterricht, aber keine Nachmittagsbetreuung für Kinder mit Förderbedarf gab. Erst nach intensiver Intervention hat es auch für Emil einen Platz gegeben.“ Emil, aus den Tiefen seines Polstersessels: „Papa, du kannst super erzählen.“ Emil kann auch super ironisch sein.

Sabine Jungwirth, Unternehmerin und Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, hat eine 21-jährige Tochter mit Down-Syndrom. Sie hat es geschafft. „Miriam hat bis vor zwei Jahren eine Schule besucht“, sagt Jungwirth. „Es ist möglich, Bildung über die Schulpflicht hinaus zu verlängern. Aber es ist extrem schwierig. Man ist auf den guten Willen einzelner Schulprojekte angewiesen. Die können sich ihre Schüler aussuchen. Das kann schon für manche auch demütigend sein.“ Für die Angehörigen sei es oft existenziell schwierig, ein passendes Angebot für ihr Kind zu finden – oder auch nur den behördlichen Anforderungen zu genügen. „Vor zwei Jahren habe ich neun verschiedene Anträge geschrieben, Miriam musste drei Mal von Sachverständigen begutachtet werden. Man muss sich strecken, improvisieren, laufen. Und irgendwann geraten viele an einen Punkt, an dem die klassischen ‚Aufbewahrungseinrichtungen‘ als gute Alternative erscheinen.“

"Erhalt und Stärkung des Sonderschulwesens"

Aus dem Bericht der Bundesregierung vom August 2017: „Jugendliche, die eine Sonderschule besucht haben, verbringen oft auch ihr weiteres Leben in Sondereinrichtungen, wie Tagesstrukturen oder Wohnheimen.“ Aus dem Regierungsprogramm der Bundesregierung vom Dezember 2017: „Wiedereinführung der sonderpädagogischen Ausbildung“, „Erhalt und Stärkung des Sonderschulwesens“. Nicht nur der Rechnungshof sieht darin „ein Spannungsfeld“.

Geradezu „idiotisch“ findet das Martin Ladstätter, Obmann des Vereins BIZEPS – Zentrum für selbstbestimmtes Leben, der Betroffene, Behörden und Unternehmen in Fragen der Barrierefreiheit und Antidiskriminierung berät. Zudem ist Ladstätter Mitglied des Menschenrechtsbeirats der Volksanwaltschaft. Sein Urteil ist klar: „Völkerrechtlich haben wir die Verpflichtung zur Inklusion, aber wir erfüllen sie nicht. Das betrifft längst nicht nur den Bildungsbereich. In Österreich klafft eine Lücke zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wir sehen die sozialstaatlichen Leistungen und übersehen bestehende Barrieren. Wir verwechseln Fürsorge mit Inklusion.“

Tatsächlich existiert für Menschen mit Behinderung eine – auch für betroffene Familien oft schwer durchschaubare – Vielzahl an Transferleistungen, Beratungs-, Betreuungs- und Assistenzangeboten. Nicht alle dieser Angebote wirken sich so gut aus, wie sie gemeint sind. Kirisits: „Das System der Fahrtendienste und Werkstätten zum Beispiel läuft wie eine gut geölte Maschinerie. Aber es läuft eben auf eine reine Aufbewahrung hinaus. Behinderte werden als Almosenempfänger behandelt und von der Gesellschaft ferngehalten.“

Gregor Demblin, Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung MyAbility, hat selbst erlebt, wie es ist, plötzlich anders beurteilt zu werden. Seit einem Badeunfall mit 18 sitzt Demblin im Rollstuhl. „Ich musste feststellen, welchen riesengroßen Unterschied es macht, eine offensichtliche Behinderung zu haben: Leistung wird dir schlicht nicht mehr zugetraut.“ Heute berät Demblins MyAbility über 100 Unternehmen im deutschsprachigen Raum, darunter die Bank Austria, Obi, Rewe oder die ÖBB, in Sachen „Disability Management“: Menschen mit Behinderung sollen als Mitarbeiter und Kunden wahr- und ernstgenommen werden. „Unser Ziel besteht darin, dass Unternehmen disability confident werden, also keine Unsicherheiten bei dem Thema mehr haben. Diese Unsicherheiten beruhen im Wesentlichen darauf, dass es von frühester Kindheit an zu wenig Kontakt mit Menschen mit Behinderung gibt. Die Sonderschule ist aus unserer Sicht eine politische Katastrophe.“

Vorzeige-Modell in Brigittenau

Ein buntes, ja geradezu leuchtendes Gegenbeispiel lässt sich im 20. Wiener Gemeindebezirk besichtigen. „Unser Schulsystem ist wie in Beton gegossen. Der Basisbeton stammt aus dem Schulorganisationsgesetz von 1962“, sagt Josef Reichmayr, Leiter der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau (ILB). Dort führen Reichmayr und seine Kolleginnen seit 20 Jahren vor, wie man der Verhärtung beikommen kann: mit sehr viel persönlichem Engagement und hartnäckiger Ausschöpfung aller Möglichkeiten. Die ILB umfasst acht Schulstufen, die in drei jahrgangsübergreifenden Abschnitten absolviert werden, wobei der Übergang von Volks- zu Mittelschule fließend passiert. Von 400 Schülerinnen haben 90 einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Die meisten von ihnen werden im Regelschul-Lehrplan unterrichtet, nur die Schüler mit erhöhtem Förderungsbedarf (das sind meist schwerst mehrfachbehinderte Kinder) werden in einem eigenen Lehrplan geführt. Aber auch das ist im Rahmen einer flexiblen Mehrstufenklasse möglich, erklärt Reichmayr: „Wenn man Schule so arrangiert, stehen Kinder, die langsamer sind als andere oder ihre eigene Art haben, Dinge wahrzunehmen, nicht am Rande des Geschehens. Inklusion erscheint nur dann unmöglich, wenn man im Regelsystem verharrt.“

Unter dem Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012–2020, der die Ziele der UN-Konvention verwirklichen sollte, wurden in Österreich ab September 2015 drei Modellregionen für inklusive Bildung eingerichtet. Bis zum Jahr 2020 sollten diese Modellregionen auf ganz Österreich ausgeweitet werden. Aber: „Das werden wir nicht schaffen“, sagt Kira Grünberg, Behindertensprecherin der ÖVP. Nach wie vor werden die Modelle in Kärnten, Tirol und der Steiermark evaluiert, zusätzlich hat Bildungsminister Heinz Faßmann ein Consulting Board nominiert, das weitere Entscheidungsgrundlagen liefern soll. Ein Ende der Nachdenkpause ist vorerst nicht in Sicht. Grünbergs Credo: „Für mich ist die Wahlfreiheit entscheidend. Man wird nie ein System finden, mit dem man es allen recht macht. Viele Eltern sind froh, dass es eine Sonderschule gibt, in der ihr Kind nicht gemobbt wird, wo sie eine Ganztagesbetreuung und dadurch vielleicht Zeit für ihre anderen Kinder daheim haben und eventuell sogar die Möglichkeit, das Kind für ein, zwei Nächte ins Internat zu geben, um zu Hause ein bisschen Privatsphäre zu haben. Andererseits sieht man in der Modellregion Reutte, dass es sehr gut funktioniert, wenn alle Kinder inkludiert sind. Es ist für jedes Kind eine Bereicherung, mit unterschiedlichen Kindern aufzuwachsen und zu erleben, dass die Gesellschaft sehr vielfältig ist.“

Emils Lieblingsband heißt Big Time Rush

Emils Lieblingsband heißt Big Time Rush

Anstelle einer weiteren Evalution: ein Anruf bei Dagmar Zöhrer. Als Landesschulinspektorin für Sonderpädagogik und Begabungsförderung hat sie die Modellregion in Kärnten umgesetzt und inklusive Pädagogik zum Pflichtschulstandard in ihrem Bundesland gemacht. 92 Prozent aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gehen in Kärnten in eine Regelschule. Es gibt dort keine allgemeinen Sonderschulen mehr. Zöhrer: „Inklusion funktioniert nicht, wenn man sie ideologisch verbrämt. Es ist nicht möglich, alle Kinder undifferenziert in einer Klasse von 25 Schülern von 8 bis 13 Uhr zu unterrichten. Das ist zum Scheitern verurteilt. Stattdessen haben wir für jede Form der Behinderung individuelle Unterstützungsmaßnahmen in der Regelschule entwickelt – von der Einzelassistenz über temporäre Time-out-Gruppen zu kooperativen Kleinklassen und Integrationsklassen. Wenn man es so aufzieht, hat Inklusion keine Grenze.“

"Das aktuelle System fährt zweigleisig"

Es gibt zwei große Argumente gegen die inklusive Schule. Erstens: Sie ist zu teuer, weil sie so viele individuelle Unterstützungsmaßnahmen voraussetzt. Rainer Grubich vom Büro für Inklusive Bildung der Pädagogischen Hochschule Wien widerspricht mit Nachdruck: „Das aktuelle System fährt zweigleisig und finanziert Integration und Segregation. Das ist die teuerste Variante. Würde man die Ressourcen aus der Sonderpädagogik auf inklusive Systeme übertragen, wären diese ohne Weiteres zu finanzieren.“ Zweites Kontra: Nur in einer Sonderschule sind Kinder mit Behinderung vor dem Mobbing ihrer nichtbehinderten Mitschüler sicher. Grubich: „Wo es ein inklusives Schulsystem gibt, das schon im Kindergarten beginnt, kommt es nicht zu besonderen Mobbingproblemen. Kinder können Verschiedenheit sehr gut aushalten. Je heterogener eine Gruppe ist, desto weniger Mobbingansätze gibt es. Jeder kann einmal Hilfesuchender sein und einmal Helfender.“

Emil spielt auf dem Handy herum, das er besitzt, seit er allein zur Schule geht – knapp zwei Jahre ist das schon her. Der Junge ist, so viel lässt sich zweifelsfrei feststellen, ein ganz normaler Teenager. Seine Lieblingsband heißt Big Time Rush. Sein liebstes Hobby ist Schlafen. Im Kino sah er zuletzt „Drachenzähmen leicht gemacht 3“, außerdem weiß er wesentlich mehr über Superhelden als seine Mutter, denn: „Wie viele Superhelden kennst du überhaupt?“ Abends geht er noch nicht aus, „aber mit 16 ist alles erlaubt“.

Emil weiß, dass er anders ist, sagt sein Vater, aber auch die anderen sind anders, also will er wie alle anderen behandelt werden. „Er hat geheult, als er am Anfang die Schularbeiten nicht mitschreiben durfte. Also hat die Sonderpädagogin eine Leistungsüberprüfung eingeführt, die für ihn passt. Auch sein Zeugnis zipft ihn an, weil er keine Noten kriegt wie alle anderen, sondern eine schriftliche Beurteilung.“ Sein bester Freund Cedi hat keine kognitive Einschränkung, von Emil kann er trotzdem noch einiges lernen: Lockerheit, Selbstsicherheit und wie man Spaß hat. Emil führt durch sein Zimmer: Poster, ein kleiner Schreibtisch, eine Klimmzugstange, zwei Hanteln. Blöde Smalltalk-Frage: Das Sofa unterm Hochbett, ist das neu? Einzig richtige Antwort: „Für dich schon. Für mich nicht.“