Wie die Pandemie veränderte, was uns wichtig ist

Wäre das Lob der Arbeit ein musikalisches Werk, müsste man es "diminuendo" anlegen. Allmählich abnehmend, schwächer werdend. Genau so entwickelte sich die Bedeutung der Arbeit im Leben der Österreicher und Österreicherinnen über Dekaden. Bis zur Pandemie. Mit dem jähen Auftreten des Coronavirus war es mit dem Allmählichen des Wertewandels vorbei. Ein Ruck ging durch die Bevölkerung und verschob die Grenzen zwischen dem, was wichtig und was weniger wichtig ist. Die Arbeit hat verloren, die Freizeit gewonnen.

Seit 1990 erkundet ein österreichisches Team im Rahmen der Europäischen Wertestudie (EVS), wie sich Haltungen und Einstellungen-sowohl zu Gott als auch zu irdischen Belangen wie Partnerschaft, Arbeit, Politik-im Lauf der Zeit verändern. Die jüngste Erhebung war 2018 erschienen, lange, bevor die Welt von Sars-CoV-2 heimgesucht wurde. Die nächste wäre in einigen Jahren fällig, vielleicht lange nach dem noch offenen Ende der Pandemie. Bis dahin wollten die Werteforscher nicht warten.

Im Dezember 2021-in der Corona-Welle Nummer vier-machten sie sich unter der Leitung von Christian Friesl und Sylvia Kritzinger außerplanmäßig an eine "Momentaufnahme, die zeigen soll, wie sich die Werte in der Corona-Krise verändern und was davon übrig bleibt, wenn sie irgendwann vorbei sein wird",sagt Kritzinger. 1736 Personen wurden befragt, davon 551 im Alter zwischen 14 und 25 Jahren für eine eigene Jugend-Stichprobe. Die Ergebnisse liegen profil und "Kurier" exklusiv vor.

Arbeiten, um zu leben

1999 war die Arbeit ganzen 93 Prozent der Befragten "wichtig" oder "sehr wichtig". Danach ging es bergab: 2008: 89 Prozent, 2018: 87 Prozent. Dass sich der Trend fortschreibt, war zu erwarten gewesen, nicht jedoch die Deutlichkeit. "In zwei Jahren Pandemie hat sich so viel getan wie in 30 Jahren zuvor nicht", konstatiert Studienmitarbeiterin Johanna Willmann. Zu Hause zu arbeiten spart Zeit, die sonst für das Pendeln draufgeht. Diese haben viele genützt, um eine Sprache oder ein Musikinstrument zu lernen, Interessen abseits der Arbeit zu entdecken. Und daran sind dieses Mal nicht die Jungen schuld, die postmaterialistischen Millennials, "die ihre arbeitenden Eltern erlebt haben und daraus den Schluss ziehen: 30 Stunden sind genug", sagt Friesl. Die Corona-Krise setzte dem Arbeitsethos der Älteren zu-und auch der Besserverdienenden: Arbeit nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen, das muss man sich auch leisten können.

Erst kommt die Familie

Die Familie gilt-Corona hin, Corona her-immer noch als Dreh-und Angelpunkt des Daseins. Vor 30 Jahren bekundeten 98 Prozent die überragende Bedeutung der Familie; 2021 kamen die Werteforscher auf den gleichen Wert. Freunde und Bekannte rückten in den Hintergrund: 2018 hielten 96 Prozent große Stücke auf sie, 2021 sind es nur mehr 91 Prozent. Sowohl Männer als auch Frauen waren, wenn es ihre berufliche Tätigkeit erlaubte, im Homeoffice. Doch auch hier lag es meist an den Müttern, sich um die Kinder zu kümmern. Wie wirkte sich die Pandemie auf Partnerschaft und Rollenbilder aus?

Kinder gelten nicht mehr als das selig machende Versprechen einer Partnerschaft schlechthin: 2018 betrachteten 93 Prozent der befragten 35-bis 54-Jährigen Kinder als Voraussetzung für eine gelungene Beziehung, 2021 sind es nur noch 66 Prozent. Halbe-halbe im Haushalt wird hingegen wichtiger. Auch hier holten die Älteren auf. Frauen auf die Rolle des Heimchens am Herd festzulegen, ist nicht mehr mehrheitsfähig, auch wenn die Ablehnungsrate bei Frauen höher ist als bei Männern. Eine aus emanzipatorischer Sicht weniger gute Nachricht haben die Werteforscher auch parat: Die Rollenbilder wandeln sich eher im privaten, nicht im öffentlichen Bereich.

Das Leben der anderen

Zu den Standardfragen der Werteforschung gehört, wen man nicht zum Nachbarn haben will. Drogenabhängige und Betrunkene werden von zwei Dritteln der Bevölkerung abgelehnt, wobei man in der Pandemie von Alkoholikern und Muslimen noch ein Stück weiter abrückte. Zuwanderer lösen Ambivalenz aus: 2018 unterstellten 24 Prozent der Befragten, sie hätten einen überwiegend negativen Einfluss, 2021 waren es 39 Prozent. Andererseits ging der Anteil jener, die Zuwanderer für eine Gefahr am Arbeitsmarkt oder eine Belastung für das Sozialsystem halten, um mehrere Prozentpunkte zurück.

Jugend für Gott

Regina Polak zeichnet für den religiösen Teil der Wertestudie verantwortlich. Seit 30 Jahren verlieren Kirche und Gott an Anhängerschaft. In der Pandemie verdichtet sich die Vertrauenskrise. Auch hier treiben nicht die Jungen die Entwicklung weiter, wie das Werteforscher normalerweise beobachten. Im Gegenteil: Für die unter 25-Jährigen wurde Gott sogar wichtiger (2018: 49 Prozent, 2021: 60 Prozent),was vor allem auf nichtkatholische Jugendliche zurückzuführen ist. Zur großen Abkehr kam es vielmehr bei den Älteren, Religion und Kirche brachen hier ebenfalls stärker ein. Polak: "Offenbar löst eine unerwartete Disruption Nachdenkprozesse aus, wie wir sie in dieser Altersgruppe noch nie gesehen haben." Wie nachhaltig sie sind, lasse sich noch nicht sagen.

Demokratieverdruss

Um das Vertrauen in Institutionen ist es traurig bestellt: Justiz, Bildung, Kirche, Parlament, Politik und große Wirtschaftsunternehmen sind geringer angesehen als noch 2008. Nur wenige blieben vom Abwärtstrend verschont, unter ihnen das Bundesheer und Gewerkschaften. Was in der Pandemie hingegen stieg, ist die Bereitschaft, sich politisch einzubringen, etwa mit Unterschriftenaktionen oder Demonstrationen. Befragte, die sich selbst politisch links einschätzen, gehen für Umwelt, Klima, Ausländer, Frauenrechte auf die Straße, rechts der Mitte mobilisieren Corona-Maßnahmen, Impfpflicht und Flüchtlinge. Leider geht die-vor allem im rechten Lager-gesteigerte Lust an Demonstrationen nicht mit einer gesteigerten Zufriedenheit mit dem politischen System einher: Zwar ist der Anteil jener, die gerne in einer Demokratie leben, mit 95 Prozent unverändert hoch, aber nur mehr zwei von drei finden, das Land werde demokratisch regiert (2018: 84 Prozent),in den unteren Einkommensschichten sogar nur mehr jeder zweite Befragte. 40 Prozent sind mit dem Zustand der Demokratie grundsätzlich nicht zufrieden, ein trauriger Rekordwert in der Zweiten Republik, der beim politischen Personal die Alarmglocken schrillen lassen sollte.

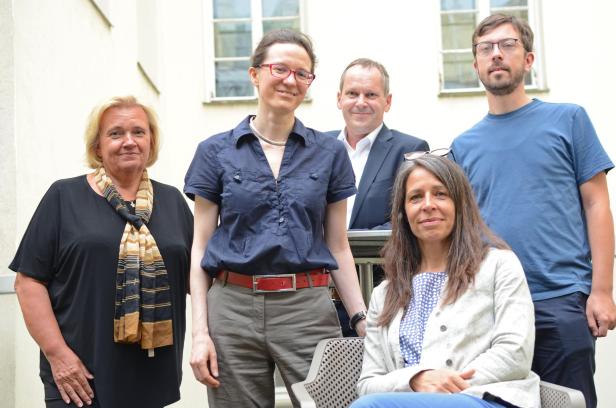

Eine Gruppe von fünf Personen posiert vor einem Gebäude für ein Foto.

Für die "Sonderedition 2021 bis 2023" im Rahmen der Europäischen Wertestudie zeichnet der "Forschungsverbund Interdisziplinäre Werteforschung" der Universität Wien verantwortlich. Nähere Informationen: werteforschung.at Forscherteam (von links): Regina Pollack, Johanna Willmann, Christian Friesl, Sylvia Kritzinger, Patrick Rohs