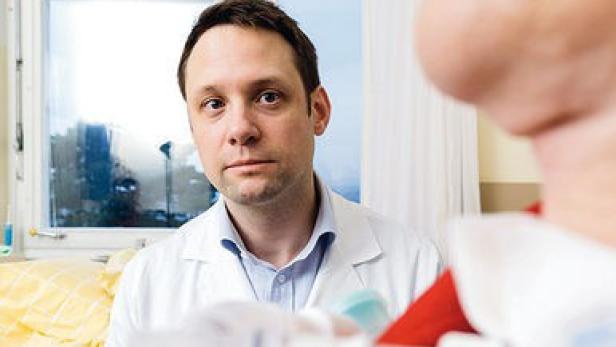

Ein Arzt in einem weißen Kittel steht am Krankenbett eines Patienten.

Medizin: Das Geschäft mit künstlicher Beatmung

Herr P. leidet an einer unheilbaren Krankheit, die allmählich seine Nerven und Muskeln lähmt. Vor drei Wochen bekam der 50-jährige Wiener keine Luft mehr. Mehrere Tage lang kämpfte er auf der Intensivstation um sein Leben. Vor drei Wochen schnitten die Ärzte ein Loch in seinen Hals und steckten eine Kanüle in seine Luftröhre, über die er seither künstlich beatmet wird.

Nun bereitet er sich im Entwöhnungszentrum der I. Internen Lungenabteilung des Otto-Wagner-Spitals, neben neun weitern Patienten, auf seine Entlassung vor. Herr P. kommt zu seiner Frau nach Hause. Dank eines Beatmungsgerätes wird ihm die Lebenszeit, die ihm seine schwere Krankheit lässt, ohne Atemnot vergönnt sein.

Menschen wie Herrn P. gibt es immer mehr. Tausende werden in den Intensivstationen und Entwöhnungsabteilungen der öffentlichen und privaten Spitäler des Landes beatmet. Einige Hundert leben zu Hause, angeschlossen an einen Beatmungsschlauch, rund um die Uhr von einer Pflegekraft überwacht, oder haben einen Platz in einem der wenigen Pflegeheime gefunden, die sich auch künstlich beatmeter Menschen annehmen.

Die Bevölkerung wird älter, gleichzeitig macht die Intensivmedizin Fortschritte und entreißt immer mehr Menschen dem sicheren Tod. Doch viele von ihnen sind dann nicht mehr in der Lage, ohne Hilfe von Maschinen, Masken und Schläuchen zu atmen. Den finanziellen Aufwand für ihre künstliche Beatmung tragen die Sozial- und Pensionsversicherungsanstalten.

Für die Gerätehersteller sind das, nüchtern betrachtet, gute Nachrichten. Eine Beatmungsmaschine kostet in der Anschaffung rund 2000 Euro. Patienten, die 24 Stunden am Tag beatmet werden, brauchen rund um die Uhr ein Ersatzgerät. Doch nun entdeckt die Medizintechnik-Industrie mit der außerklinischen Intensivpflege gleich daneben einen neuen Markt. In Deutschland sind die Produzenten und Vertreiber von Maschinen, Masken, Respiratoren und Sauerstoff bereits voll eingestiegen, in Österreich stehen die ersten Anbieter ante portas.

Vergangene Woche saßen die Geschäftsführer des deutschen Pflegedienstleisters Intensiv leben im Dachgeschoss der Wiener Wirtschaftskammer und spitzten die Ohren, als eine Referentin das österreichische Gesundheitswesen skizzierte. Marc Kischkewitz vertrieb in Sachsen Heilmittel und war auf der Suche nach einem zweiten wirtschaftlichen Standbein. Seine Geschäftsführerin, Nicole Preusche, arbeitete in Deutschland auf einer Intensivstation. Seit 2011 richtete Intensiv leben vier Beatmungswohngemeinschaften mit je fünf Plätzen und vier Einzelplätzen ein, sagt sie: Jetzt wollen wir auf den österreichischen Markt. Wir sind hier, um unsere Chancen auszuloten.

Hier wiederum werden die österreichischen Ärzte hellhörig.

Georg-Christian Funk (Foto) ist Internist, Lungenfacharzt und Intensivmediziner. Er arbeitet als Oberarzt im Otto-Wagner-Spital in Wien, gilt als Kapazität auf dem Gebiet der künstlichen Beatmung und ist nebenbei Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie. Aus ärztlicher Sicht sollen seine Patienten irgendwann wieder selbst zu Luft kommen: Wenn man an ihnen verdient, ist das Interesse, sie von der künstlichen Beatmung zu entwöhnen, enden wollend. Das kann in der Praxis bedeuten, dass Menschen weiter beatmet werden, denen man sukzessive zumuten könnte, wieder selbst zu atmen, oder dass man todgeweihte Patienten nicht würdevoll sterben lässt.

Der Oberarzt legt den Finger in eine Wunde. Über Geld redet man nicht gern, wenn es um Leben und Tod geht. Doch gerade in der Intensivmedizin und -pflege geht es um sehr viel. Ein Platz in einem privaten Pflegeheim kann monatlich 3000 Euro verschlingen, auf bis zu 25.000 Euro steigen die Kosten, wenn Schwerkranke in den eigenen vier Wänden beatmet werden, weil permanent fachkundiges Personal anwesend sein muss, das Hand anlegt, wenn der Schlauch sich mit Sekret verlegt oder das Gerät eine Panne hat.

Fachlich hatte er keine Ahnung

Seit einigen Jahren tobt in

Deutschland um die außerklinische Intensivpflege ein heftiger Streit. Die Krankenhäuser rechnen seit 2004 nach dem Diagnosis Related Groups System (DRG) ab, das Fallpauschalen an Diagnosen knüpft und ein strenges Regime der Liegezeiten aufzog: Für einen Blinddarm-Patienten etwa gibt es fünf Tage lang ein bezahltes Bett. Am sechsten Tag versucht das Krankenhaus, ihn loszuwerden, ob er sich auf den Beinen halten kann oder nicht. Das Gleiche gilt für Intensivpatienten.

Die Spitäler sind froh, Intensivbetten frei zu bekommen und überweisen Menschen, die nur mehr beatmet werden müssen, gerne in die Obhut privater Pflegedienste. Inzwischen gibt es Hunderte davon, und die ersten haben längst begonnen, mit Dumpingpreisen um Marktanteile und Kunden zu kämpfen. Hier komme es zu gefährlichen Allianzen, warnen Ärzte: Die öffentliche Hand muss sparen, die privaten Anbieter wollen verdienen.

Im vergangenen Jahr rissen Medienberichte über das Geschäft mit Schwerkranken nicht ab. Von Menschenhandel und gehäuften Todesfällen war die Rede, verursacht durch stümperhaft durchgeführte Pflege. In München und Köln wurden Einrichtungen wegen skandalöser Zustände geschlossen. Die hohen Wachstumsraten des jungen, privaten Medizinsektors hatten Glücksritter angezogen. Wolfram Windisch, Chefarzt an der Lungenklinik Köln-Merheim, erinnert sich an einen Arzt, der ein Entwöhnungs-Center aufmachen wollte, weil er gehört hatte, dass man damit Geld verdienen kann: Fachlich hatte er keine Ahnung.

Geschäftsführerin Preusche will zu den Guten der Branche gehören: Wir bilden unsere eigenen Therapeuten aus, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als die Einstellungen der Geräte und die Atmung der Patienten zu kontrollieren. Für Plätze in ihren WGs gebe es Wartelisten: Wir haben kein Interesse daran, Leute zu behalten, um unser Einkommen zu sichern. Außerdem würden sich die Krankenhäuser hüten, Schwerkranke in Einrichtungen zu verlegen, die keinen guten Ruf haben.

Das stimmt in einer idealen Welt, in der Praxis verblassen die ärztlichen Bedenken beim Blick auf die Kosten mitunter, sagt der Wiener Lungenarzt Funk. Ein Spitalsbett kann das Fünffache eines Platzes in einer Beatmungs-WG kosten. Anbieter, die auf hoch qualifiziertes Personal setzen, sind naturgemäß nicht die billigsten. Die nötige Kontrolle und klare Regeln fehlen sowohl in Deutschland als auch in Österreich.

Es gibt viele, die gut arbeiten. Aber man darf die außerklinische Intensivpflege nicht dem Markt überlassen, warnt der Kölner Lungenarzt Windisch, Vorsitzender der deutschen interdisziplinären Gesellschaft für außerklinische Beatmung. Sein Kollege Karsten Siemon, Oberarzt in der deutschen Lungenheilanstalt Kloster Grafschaft, sieht das genauso: Der Gesetzgeber muss handeln. Im Otto-Wagner-Spital in Wien will der Intensivmediziner Funk der Geschäftemacherei mit der künstlichen Beatmung gleich in ihren Anfängen wehren: Auch bei uns steigt der Kostendruck im Gesundheitswesen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere schwerkranken und meist völlig hilflosen Patienten nicht zu Schaden kommen.

Foto: Florian Rainer