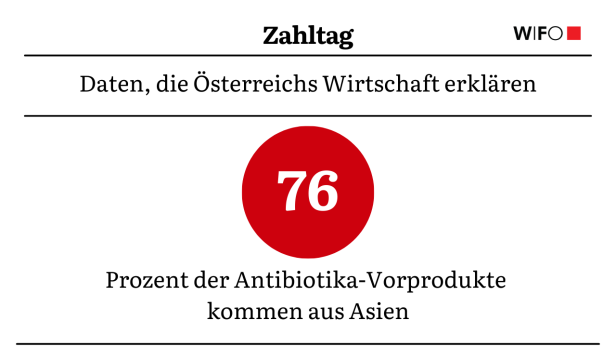

Zahltag: 76 Prozent der Antibiotika-Vorprodukte kommen aus Asien

„Ärzte und Apotheker schlagen seit Längerem Alarm. Viele Patienten und Eltern haben die Auswirkungen bereits gespürt: In Österreich kommt es vermehrt zu Antibiotika-Engpässen. Zum einen, weil die Pharma-Lieferketten aufgrund der Corona-Krise ins Stocken gerieten, zum anderen, weil der Bedarf nach Antibiotika schnell angestiegen ist.

Kernproblem ist die Konzentration auf wenige Produktionsstandorte in Asien. 76 Prozent der Produktionsstätten für Antibiotika-Vorprodukte und 59 Prozent der Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen befinden sich in China oder Indien. In den nachgelagerten Wertschöpfungsketten, die unverpackte und verpackte Arzneimittel herstellen, finden sich wieder vermehrt europäische Produzenten. Aber auch hier kam es zu Versorgungsengpässen. Es fehlten nicht nur die Vorprodukte, sondern auch Verpackungsmaterialien, die zum Teil in der Ukraine hergestellt wurden. Aufgrund des russischen Angriffskrieges waren diese nicht verfügbar.

Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Antibiotika stark an. Während der Pandemie war der Bedarf aufgrund der Maßnahmen wie etwa der Maskenpflicht EU-weit um rund 20 Prozent zurückgegangen – weil dadurch auch andere Infektionskrankheiten bekämpft wurden. Das jähe Ende der Maßnahmen führte rasch wieder zu einer Normalisierung des Antibiotikabedarfs.

Die Sicherung der Versorgung ist eine wirtschafts- sowie gesundheitspolitische Aufgabe. Dafür braucht es eine bessere Datengrundlage, um die Arzneimittelknappheit messen und vorhersagen zu können. Dabei geht es nicht nur um einzelne Arzneimittel, sondern auch um deren Ersatzpräparate. Eine langfristige Politik muss die Produktion im europäischen Binnenmarkt stärken und dadurch die Abhängigkeit von Asien und vor allem von China verringern. Verträge mit Pharmafirmen sollten die Versorgungssicherheit beinhalten. Das wird zu Mehrkosten führen, welche die Gesundheitspolitik jedoch aufbringen muss, um den Schaden für Patientinnen und Patienten möglichst gering zu halten.“