Das Bild zeigt eine mikroskopische Aufnahme von Bakterien der Gattung Escherichia coli.

KI erschafft neuartige Viren: Kommt bald künstliches Leben?

Es war ein nüchterner Bericht im Wissenschaftsjournal „Nature“. Die Folgen des darin beschriebenen Durchbruchs könnten jedoch enorm sein – in positivem wie auch in negativem Sinn. Im Titel der Meldung vom 22. September stand zu lesen: „Die ersten von Künstlicher Intelligenz erzeugten Viren.“

Einem Forschungsteam der Standford University in Kalifornien war ein aufsehenerregender und zugleich leicht beunruhigender Erfolg gelungen. Mithilfe Künstlicher Intelligenz hatten die Forschenden das komplette Erbgut neuartiger Viren gestaltet, die einem speziellen Zweck dienen: Es handelt sich um sogenannte Bakteriophagen, um eine Gruppe von Viren, die gezielt Bakterien attackieren und zerstören.

Bakteriophagen kommen auch in der Natur vor, und sie gelten seit Langem als heiße Kandidaten, um eines der größten Probleme der modernen Medizin zu adressieren: den Umstand, dass viele Bakterien, darunter gefährliche Krankenhauskeime, allmählich resistent gegen Antibiotika wurden – mit der Folge, dass es zunehmend schwierig wird, an bakteriellem Befall erkrankte Patientinnen und Patienten zu behandeln, besonders in Krankenhäusern. Mit dem Einsatz von Phagen ließe sich, so der Gedanke, die Antibiotikakrise eindämmen.

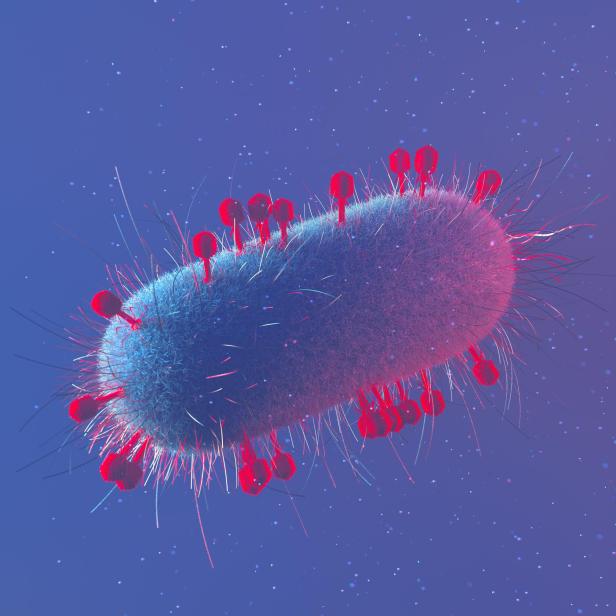

Darstellung eines Bakteriophagen

Das Bild zeigt einen Bakteriophagen auf der Oberfläche eines Bakteriums. Bakteriophagen oder kurz Phagen sind spezielle Viren, die gezielt Bakterien befallen.

Mit dem durch KI unterstützten Design solcher Mikroorganismen könnte man das therapeutische Arsenal in Zukunft erweitern, argumentieren die kalifornischen Forschenden.

Herzstück ihrer Arbeit waren zwei KI-Modelle mit der Bezeichnung „Evo 1“ und „Evo 2“. Die Systeme sind dazu gedacht, genetische Sequenzen von DNA oder von Proteinen zu analysieren oder neu zu gestalten. Zunächst trainierte das Wissenschafterteam die KI auf Basis von mehr als zwei Millionen Phagen-Genomen, dann ging es einen Schritt weiter und erteilte ihr die Anweisung, spezialisierte neue Phagen zu entwickeln: solche, die spezifisch Stämme des Bakteriums Escherichia coli infizieren, und zwar vor allem solche, die sich resistent gegenüber Antibiotika erwiesen haben.

Schritt für Schritt zum kompletten Erbgut

Auf Basis dieser Vorgabe, der Trainingsdaten sowie eines Mustervirus generierten die KI-Modelle das Erbgut neuartiger Viren, Buchstabe für Buchstabe, bis die gesamte genetische Sequenz vorlag, also der Erbgut-Bauplan der kompletten Viren.

Am Ende hatten die Forschenden mehr als 300 Viren-Kandidaten. Im Labor stellten sie anschließend synthetische, also künstlich erzeugte Viren her und beobachten, was geschah, wenn sie Escherichia-coli-Bakterien damit infizierten.

Immerhin 16 der von der KI erzeugten Viren erfüllten ihren Auftrag: Ihnen gelang es, die Bakterien gezielt anzugreifen. Das sei ein ziemlicher Coup, urteilt „Nature“: Zwar habe es KI auch bisher schon zuwege gebracht, bestimmte DNA-Abschnitte oder einzelne Proteine zu gestalten. Doch ein komplettes Erbgut künstlich zu erschaffen sei um viele Größenordnungen komplexer.

Viren-Attacke

Die Oberfläche des Bakteriums ist von Phagen (rot markiert) bedeckt, die das Bakterium zerstören.

Was ist von den Experimenten der Forschenden zu halten, die nun vorab auf einem Online-Server publiziert, aber noch nicht von unabhängigen Fachkollegen begutachtet wurden? Zum einen ist es natürlich beeindruckend, dass es heute möglich ist, mögliche biologische Waffen gegen problematische Bakterien vorsätzlich im Labor zu kreieren.

Andererseits: Könnte man mit derselben Technologie nicht auch andere Viren hervorbringen, zum Beispiel solche, die Menschen befallen, leicht infizieren und gesundheitlich schwer schädigen? Prinzipiell wäre das tatsächlich ebenso gut möglich, weshalb KI fraglos auch als Werkzeug zur Herstellung von Biowaffen dienen könnte.

Die zwei Gesichter des Fortschritts

Manche Forschende spinnen das technologische Potenzial sogar noch weiter: Wenn man das komplette Genom eines Virus künstlich nachbilden kann, warum eines Tages nicht auch jenes von Lebewesen, ebenso jenes des Menschen? „Der nächste Schritt ist KI-generiertes Leben“, zitiert „Nature“ einen der kalifornischen Forschenden.

Wie alle neuartigen Methoden, die die Macht haben, tief in den Quellcode der Natur einzugreifen, stellen sich auch hier zwangsläufig erhebliche ethische Fragen. Sie betreffen das sogenannte „Double-use dilemma“: Fortschritte der Wissenschaft können sowohl zum Nutzen der Menschheit genutzt werden (etwa zur Bekämpfung gefährlicher Keime) als auch zu ihrem Schaden (beispielsweise um Killerviren herzustellen).

Das sei freilich kein einzigartiges Problem im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, sagt die deutsche Biophysikerin Kerstin Göpfrich gegenüber „Nature“, sondern ein generelles Problem der Biologie. Fortschritt könne immer zum Vor- oder aber Nachteil der Menschheit genutzt werden.