Warum Medikamente in Österreich knapp sind - und es auch bleiben

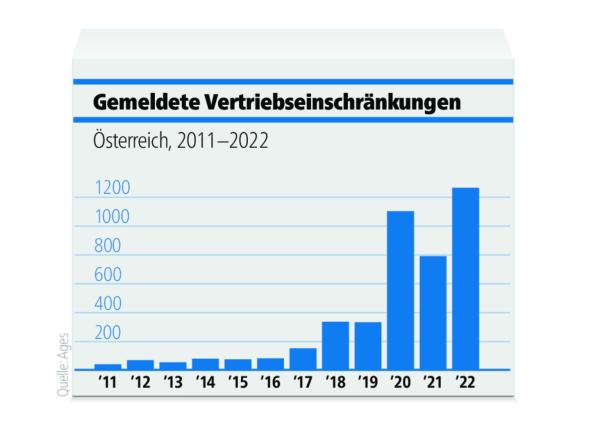

Da wäre zum Beispiel Montelukast, ein Medikament für Asthmatiker; oder Duloxetin gegen Angststörungen; oder Metformin zur Behandlung von Diabetes Typ 2. Die Präparate, so verschieden sie sind, haben eines gemeinsam: Sie sind Mangelware. Einzelne Dosierungen oder Packungsgrößen dieser Medikamente sind in Österreich im Moment nicht verfügbar, genau wie manche Blutdrucksenker, Antibiotika, Schmerzmittel und Medikamente gegen Migräne, Parkinson, HIV, Epilepsie, Brust- und Prostatakrebs. Sie alle stehen auf einer Liste, in der „Vertriebseinschränkungen von Arzneispezialitäten“ erfasst werden.

Kommt uns die Situation nicht bekannt vor? Im vergangenen Winter herrschte große Aufregung, weil Apotheken Antibiotika und fiebersenkende Säfte nicht vorrätig hatten. Im Überflussland Österreich waren plötzlich manche Schubladen und Regale der Apotheken leer.

Die Politik führte Nachwirkungen der Pandemie ins Treffen, machte eine sprunghaft gestiegene Nachfrage aufgrund heftiger Infektionswellen für die Engpässe verantwortlich, argumentierte mit Störungen der Lieferketten durch die Blockade des Suezkanals – und gelobte, das werde nie wieder passieren. Im Herbst werde die Versorgung sichergestellt sein, versprach Gesundheitsminister Johannes Rauch bereits Ende März: Mängel könnten „im nächsten Winter nicht mehr auftreten“.

Nun ist Herbst, und die Lage ist nahezu unverändert. Circa 580 Präparate fehlten im Frühjahr zur Gänze oder teilweise, 584 waren es am vergangenen Freitag. Das sind gut drei Prozent der rund 17.000 in Österreich zugelassenen Medikamente. Ende August warnte die Österreichische Diabetes Gesellschaft, dass sich außerdem Versorgungslücken bei drei wichtigen Diabetes-Medikamenten abzeichnen – vor allem wegen der neuerdings starken Nachfrage dieser Präparate zur Reduzierung von Übergewicht.

Weshalb sind wir noch immer mit Engpässen konfrontiert? Immerhin wurde eine eigene Task Force zur Eindämmung von Vertriebseinschränkungen ins Leben gerufen. Die Arbeitsgruppe erstellte bereits im Frühjahr eine Bevorratungsliste: eine Aufstellung kritischer Medikamente, welche die Pharmabranche auf Lager legen soll. Die Liste umfasst 50 Wirkstoffe, die in 711 Packungsvarianten enthalten sind. In Summe sollen rund zehn Millionen Medikamentenpackungen gehortet werden. Rund vier Millionen davon entfallen auf Schmerzmittel wie Paracetamol und Ibuprofen.

Vorräte für Krisenzeiten

Die Bevorratungsliste existiert seit Mai, eine zugehörige Verordnung des Gesundheitsministeriums bis heute nicht – während schon Corona- und Erkältungsviren kursieren und Fachleute warnen, dass wir in dieselbe heikle Situation schlittern wie im Vorjahr. Eine Verordnung wäre aber nötig, um den Pharmasektor zur Lagerhaltung zu verpflichten. Was hat das Gesundheitsministerium seit Frühjahr getan? Das ist ein Rätsel. Sicher ist hingegen, dass Mitglieder der Task Force, etwa Vertreter der Apothekerkammer, bei einer Sitzung vorige Woche ziemlich irritiert über die Untätigkeit waren und ihren Unmut in Worte fassten, die nicht fürs Protokoll gedacht waren. Angeblich soll die Verordnung demnächst finalisiert werden, für die aktuelle Saison kommt sie freilich zu spät – die Lager lassen sich erst nächstes Jahr realisieren.

Doch selbst wenn es die Verordnung gäbe, stellt sich die Frage: Würden dadurch die Probleme wirklich gelöst? Einlagern kann man schließlich nur, was zuvor geliefert wurde. Was gar nicht produziert wird oder nicht in ausreichender Menge, kann auch nicht auf Lager gelegt werden – und genau dort liegt die Wurzel des Problems: Der Nachschub an Medikamenten für den Weltmarkt stockt, und die schlechte Nachricht lautet: Kurzfristig lässt sich dagegen recht wenig tun. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie wir die Situation in den Griff bekommen sollen“, sagte kürzlich die Würzburger Pharmazieexpertin Ulrike Holzgrabe dem deutschen Science Media Center. Wo sollten denn all die Präparate herkommen, die man einlagern wolle? „Die Produktion ist weltweit am Anschlag“, so Holzgrabe.

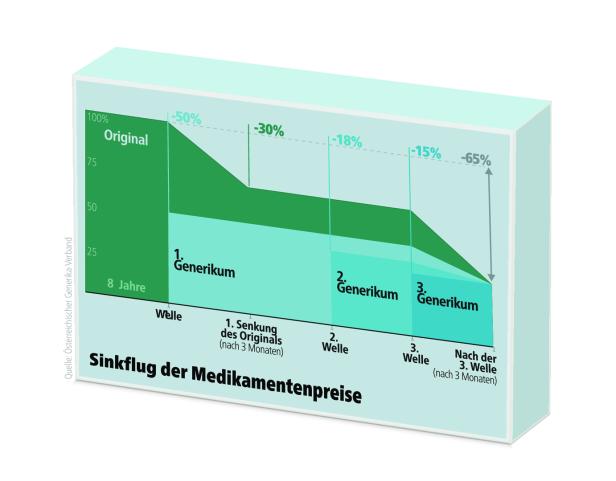

Österreich gibt sich Mühe, die Situation zusätzlich zu verschärfen, und zwar mit einer Regelung namens „Preisband“, die vor allem ein Ziel hat: Kosteneinsparungen. Permanenter Preisdruck ist eine Hauptursache für globale Medikamentenengpässe (dazu kommen wir später ausführlich), und Österreich dreht nun erneut an dieser Schraube. Erläutern wir kurz, wie der Mechanismus funktioniert: Ein Medikament durchläuft mehrere Phasen, nachdem es auf den Markt gekommen ist. Zunächst ist es eine Innovation, und der Hersteller kann im Schnitt acht Jahre gutes Geld damit verdienen. Dann läuft der Patentschutz aus. Nun dürfen andere Firmen wirkstoffgleiche „Nachbauten“ des Präparats anbieten, sogenannte Generika. Diese sind deutlich günstiger als das Original und spielen daher eine immer größere Rolle, um dem Gesundheitssystem Geld zu sparen. Jedes Prozent mehr an Generika-Verschreibungen spart Berechnungen zufolge 16 Millionen Euro. Rund 40 Prozent aller im Vorjahr in Österreich verordneten Medikamentenpackungen waren Generika.

Generika wie auch patentfreie Originale werden in genau definierten Etappen immer billiger. Am Ende darf das teuerste Präparat am Markt maximal 30 Prozent mehr kosten als das billigste. So lautete jedenfalls die bisherige Preisband-Regel, die aber mit Oktober geändert wird: Ab nun darf der höchste Preis maximal 20 Prozent über dem niedrigsten liegen. Alles, was 20 Prozent mehr als das billigste Produkt kostet, kann nun aus dem Erstattungskodex gestrichen werden und würde von den Kassen nicht mehr bezahlt.

Und noch eine zweite Novelle steht ins Haus: Dabei geht es um eine Art Einheitspreis, der sich an einer bestimmten Dosierung eines Medikaments orientiert, der sogenannten „Schlüsselstärke“. Auch höher dosierte Varianten desselben Produkts mit mehr Wirkstoffgehalt dürfen künftig nicht teurer sein.

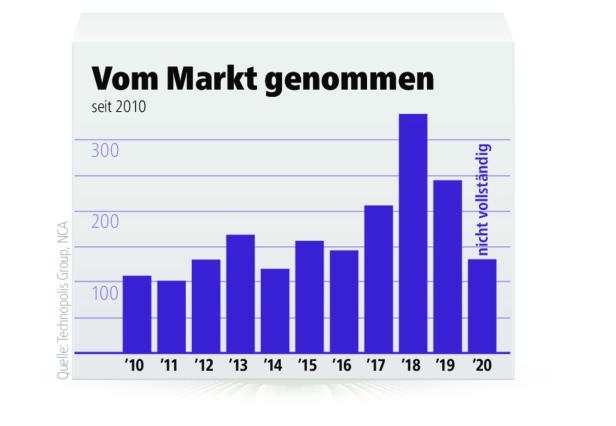

Pro Monat 20 Medikamente weniger

Die Folgen sind absehbar: Weitere Medikamente werden fehlen, und zwar nicht nur temporär, sondern endgültig – weil sie aus dem Erstattungskodex fliegen oder Pharmaunternehmen sie aus Gründen der Rentabilität selbst vom Markt nehmen. Das ist kein theoretisches Szenario, sondern geschieht ständig: Pro Monat wird das Sortiment in Österreich im Schnitt um 20 Medikamente ärmer. Europaweit verschwand im vergangenen Jahrzehnt rund ein Viertel aller Generika aus den Apotheken. Darunter waren Krebs- und Rheumamittel ebenso wie Antibiotika. Die Auswahl an Letzteren schrumpfte in dieser Zeit um etwa ein Drittel. Ausschlaggebend waren zu mehr als 70 Prozent kommerzielle Gründe, zeigte eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission.

Häufig werden Medikamente in mehr als nur einem Land vom Markt genommen, allerdings sind nicht alle Länder im gleichen Ausmaß betroffen. Wer mehr zahlt, kämpft tendenziell seltener mit Engpässen. Österreich gilt eher als Billigpreisland, was Medikamente betrifft. Insgesamt herrscht bei den Preisen in Europa ein Nord-Süd-Gefälle. Es ist schlicht Marktwirtschaft: Wenn der Nachschub begrenzt ist, werden jene Länder vorzugsweise beliefert, die besser zahlen – zum Beispiel skandinavische Staaten oder die USA.

Bisher ließen sich das kontinuierliche Ausdünnen des Angebots wie auch saisonale Engpässe stets abfedern. Es sind keine Fälle in Österreich bekannt, in denen Patientinnen und Patienten nicht behandelt werden konnten. Sie konnten auf eine andere Packungsgröße ihres Medikaments oder auf eine alternative Marke mit gleichem Wirkstoff ausweichen (was allerdings etwa bei psychischen Erkrankungen schwierig sein kann, weil es oft einige Zeit braucht, um für eine Person ein passendes Medikament in optimaler Dosierung ausfindig zu machen).

Bisher wurden Patienten, wenn eine Arznei noch „eingeschränkt“ verfügbar war, außerdem oft in anderen Apotheken oder Regionen fündig. Manchmal werden Präparate importiert, besonders wenn sie zur Behandlung gravierender Krankheiten wie Krebs benötigt werden. Mängel wie auch Überschüsse können ungleich verteilt sein: Was in Österreich knapp ist, kann in Deutschland vorrätig sein und umgekehrt.

Ist es aber nicht absurd, dass es Improvisation braucht, um die Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen? Dass es so weit gekommen ist, liegt an jahrzehntelangen Fehlentwicklungen. Medikamentenknappheit ist daher keineswegs ein neues Problem: In den vergangenen 15 Jahren kam es im EU-Raum in Summe zu mehr als 100.000 Engpässen. Zuletzt hat sich die Lage bloß noch verschärft: Allein zwischen 2017 und 2019 stiegen Meldungen über Fehlbestände um 60 Prozent an. „Engpässe gibt es, seit die Wirkstoffversorgung in billiger produzierende Länder ausgelagert wurde“, sagt die Wiener Pharmaexpertin Ghazaleh Gouya-Lechner, Vorstand der Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin. „Das Problem wurde zuletzt bloß deutlich sichtbar, weil wichtige Präparate wie Antibiotika oder Asthmamedikamente fehlen, die eine breite Bevölkerung betreffen.“

Ein Problem, das bleibt

Die aktuelle Medikamentenknappheit hat sich über gut 20 Jahre aufgebaut, und daher ist sie weder leicht noch rasch behebbar. „Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass das Problem vorübergehend ist oder sich von selbst löst“, lautet das Fazit der Studie der Europäischen Kommission. Man hätte längst hellhörig werden können: als es etwa 2018 zu Engpässen bei Epi-Pen kam, einem potenziell lebensrettenden Injektionsgerät gegen allergische Schocks; als ab 2010 in der EU die Krebspräparate Teysuno und Xeloda mehrfach knapp wurden; als das Breitbandantibiotikum Amoxillin wiederholt von Vertriebseinschränkungen betroffen war.

Die Ursachen der Misere lassen sich knapp zusammenfassen: Kostendruck. Die Gesundheitssysteme wollten – durchaus im Sinne der Beitragszahler – Geld sparen, die Pharmaunternehmen suchten nach Effizienzsteigerungen; die Staaten zogen die Preisbremse noch enger an, die Industrie reizte weitere Einsparungspotenziale aus. Es war eine Abwärtsspirale, die darin mündete, dass eine Tagesdosis Antibiotika heute billiger sein kann als das Mittagsmenü im Spital.

Circa 90 Prozent der in Apotheken abgegebenen Medikamente sind ohne Patentschutz.

Aber schwimmt die Pharmaindustrie nicht im Geld? Kommt auf das Segment an. Manche Präparate werden tatsächlich zu Fantasiepreisen gehandelt, etwa ein Hepatitis-Medikament um rund 1000 Euro pro Stück. Der Extremfall ist ein biotechnologisch hergestelltes Präparat zur Behandlung einer erblichen Blutkrankheit um 3,5 Millionen Euro – für eine Tagesdosis. Am anderen Ende der Skala finden sich all jene Tabletten und Kapseln, die das Gros der Verschreibungen ausmachen: „Circa 90 Prozent der in Apotheken abgegebenen Medikamente sind ohne Patentschutz“, sagt Wolfgang Andiel, Präsident des Österreichischen Generikaverbandes. Gemeint damit sind Generika und Originalpräparate, deren Patentschutz abgelaufen ist und die schrittweise billiger werden. Die EU-Studie errechnete, dass 97 Prozent aller Engpässe Medikamente betreffen, deren Patente vor 2021 ausliefen.

Immer mehr findet eine Auftrennung in zwei Sparten statt: einerseits den forschenden Sektor, der neue Wirkstoffe entwickelt – ein Prozess, der im Schnitt 13 Jahre dauert, wobei bis zu 10.000 Substanzen getestet werden, von denen oft nur eine einzige den Markt erreicht. Dann folgen jene im Schnitt acht Jahre, in denen das Unternehmen die Investitionen zurückverdienen und mit Glück gutes Geld mit einem Blockbuster machen kann – bis zum Ablauf des Patents. Der zweite Sektor setzt genau hier an und ist auf patentfreie Produkte spezialisiert. „Der forschende Zweig ist ein Innovations- und Risikogeschäft, die Generikaherstellung ein reines Kostenoptimierungsgeschäft, bei dem die Spannen rasiermesserdünn sind“, sagt Alexander Herzog, Generalsekretär des Branchenverbandes Pharmig. Auch unternehmerisch sind die beiden Sparten immer öfter getrennt. Jüngstes Beispiel ist die Abspaltung des Generika-Herstellers Sandoz vom Schweizer Pharmariesen Novartis.

Asien, die Apotheke der Welt

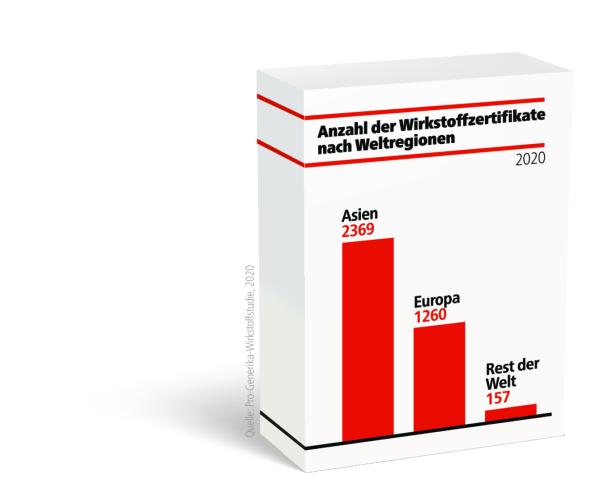

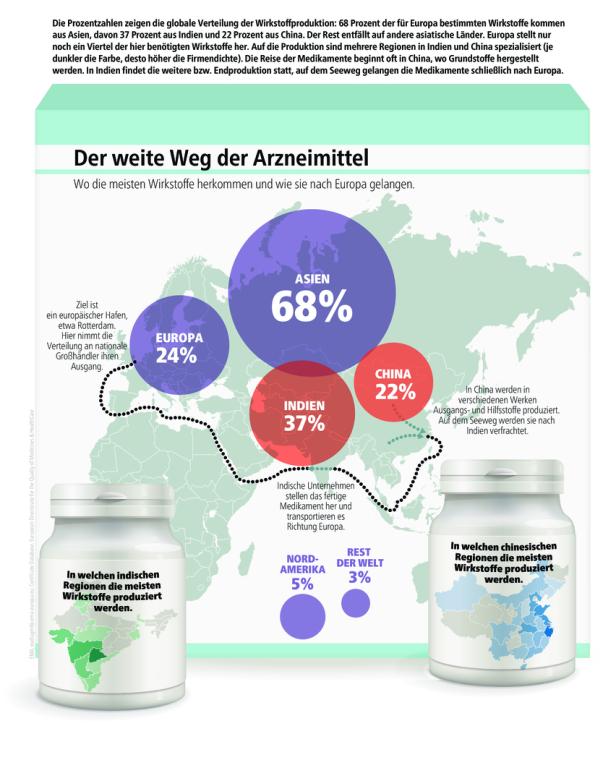

Kostenoptimierung bedeutet vor allem: Herstellung in Asien, wobei damit fast ausschließlich Indien und China gemeint sind. Diese Entwicklung begann vor etwa 25 Jahren. Bis dahin war Europa ein vergleichsweise sorgenfreies Zentrum der pharmazeutischen Produktion. Im Jahr 2000 kamen fast 60 Prozent aller Wirkstoffe aus Europa, ein Drittel aus Asien, zehn Prozent aus anderen Regionen der Welt. Dieses Verhältnis hat sich heute umgekehrt: Mehr als 60 Prozent der EU-zertifizierten Wirkstoffe stammten im Jahr 2020 aus Asien, nur noch ein Viertel war europäisch. Mehr als 2300 Wirkstoffzertifikate wurden im selben Jahr von asiatischen Unternehmen gehalten, rund 1000 mehr als von europäischen Firmen.

Ein Gefälle besteht nicht nur bei den Lizenzen und der Medikamentenzahl, sondern auch in Bezug auf die Volumina. In Europa sind zwar nach wie vor zahlreiche Hersteller aktiv. Darunter sind Generika-Hersteller, andere erzeugen vorwiegend qualitativ hochwertige und technisch komplexe Innovationen, die für einen relativ kleinen Anwenderkreis gedacht sind. Aus Asien dagegen kommt Massenware – vielfach generische Medikamente, die sehr viele Menschen benötigen. Die Faustregel lautet: Je größer die Mengen und die Zahl der benötigten Tagesdosen, desto eher sind die Produkte made in China oder India. Diclofenac etwa, eines der wichtigsten Schmerzmittel, ist zu 90 Prozent asiatischen Ursprungs. Ähnlich verhält es sich mit dem Cholesterinsenker Simvastatin, dem Blutdruckmittel Rampiril und dem Diabetespräparat Metformin.

Chinas und Indiens Aufstieg zu Zentren der Medikamentenerzeugung begann schon in den 1960er- und 1970er-Jahren. Die aufstrebenden Ökonomien etablierten eigene Produktionskapazitäten. Eines der Ziele entbehrt aus heutiger Sicht nicht einer gewissen Ironie: Asien wollte unabhängiger von europäischen Arzneimitteln werden.

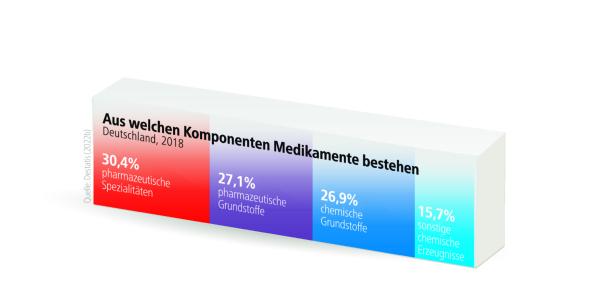

In mehreren Provinzen konzentrierten sich fortan Fabriken mit unterschiedlicher Spezialisierung (darunter in Hubei, wo die Coronavirus-Pandemie ihren Ausgang nahm und großräumige Sperren Ausfuhren blockierten). Ein Medikament besteht oft nur zu einem Drittel aus dem eigentlichen Wirkstoff, der Rest entfällt auf Grund-, Zusatz-, Hilfs- und Intermediärstoffe – auf Salze, Öle und Alkohole, auf Lysin und Glutaminsäure, auf Phenylbutazon, Hydantonin, Malonylharnstoff, Halogen-, Sulfo- und Nitroderivate. Zudem braucht man je nach Präparat Karton, Papier und Etiketten, Glas, Plastik, Klebstoff und Aluminium. Der Impfstoff „Comirnaty“ von Pfizer/BioNTech zum Beispiel besteht neben dem mRNA-Wirkstoff aus gut zehn weiteren Substanzen, darunter Lipide und Saccharaose. Medikamente kommen heute selten aus einem Werk, vielmehr ist die Herstellung der einzelnen Komponenten auf mehrere Fabriken in verschiedenen Ländern oder Landesteilen verteilt und unterliegt einer komplexen Logistikkette.

Vor etwa drei Jahrzehnten begann Europa die Vorzüge Asiens zu entdecken: geringe Lohn- und Energiekosten, Umwelt- und Arbeitsstandards hatten damals wenig Relevanz. Es setzte sich eine Kettenreaktion in Gang: Europa nutzte vermehrt Fertigungsstraßen in China und Indien, die nationalen Gesundheitssysteme, auf den Geschmack gekommen, drückten weiter auf die Kostenbremse, die Industrie kalkulierte noch knapper.

Die Grenzen der Sparpotenziale

Ab einem gewissen Punkt gelangten auch manch asiatische Unternehmen an die Grenzen ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Irgendwann war das Potenzial möglicher Effizienzsteigerungen ausgeschöpft, und auch chinesische Hersteller müssen längst kostenintensive Umweltauflagen erfüllen, sonst riskieren sie behördliche Schwierigkeiten. 2020 wurde beispielsweise in China eine Fertigungsanlage wegen Umweltverstößen gesperrt, die Vorstufen des Schmerzmittels Paracetamol erzeugt hatte.

Mit der Zeit waren auch in Asien weniger Unternehmen willens oder in der Lage, die restriktiven Preisvorgaben zu erfüllen – was dazu führte, dass die Auswahl an Partnern schrumpfte. Für fast 70 Prozent aller in Europa genutzten Generika gab es 2022 weltweit nur ein oder zwei Hersteller. Weitere neun Prozent wurden von maximal drei Firmen produziert. Die Hälfte der nicht mehr patentgeschützten Wirkstoffe im österreichischen Erstattungskodex hat nur noch einen einzigen Hersteller.

Viele der wichtigsten Medikamente auf der Erde werden heute gerade von einer Handvoll Firmen produziert. Das trifft auf Paracetamol zu, das in populären Marken wie Thomapyrin und Mexalen enthalten ist. Für Penicilline gibt es weltweit fünf Werke, vier davon sind in China – eines in Österreich: Sandoz im Tiroler Kundl, das nun Europas einziger Hersteller oraler Antibiotika auf Penicillinbasis ist.

Immerhin hat Österreich ein deutliches Bekenntnis zur Erhaltung dieses Standorts abgelegt und 150 Millionen Euro in die Antibiotikaproduktion in Kundl investiert. „Wir haben unseren Output heuer gegenüber 2021 verdoppelt“, sagt Wolfgang Andiel, neben seiner Tätigkeit im Generikaverband Lead Public Affairs bei Sandoz Austria. „Wir glauben daher, dass wir diesmal halbwegs durch den Winter kommen.“

Die Herstellung der meisten Medikamente unterliegt heute einem weit verzweigten Prozess. Oft beginnt sie in China, wo zunächst chemische Grundstoffe produziert werden, mitunter in mehreren Schritten in verschiedenen Werken. Schiffe transportieren diese Substanzen nach Indien, wo weitere Komponenten sowie der Wirkstoff beigefügt werden und das fertige Medikament entsteht. Indien hat heute in der internationalen Medikamentenfertigung deutlich höheren Stellenwert und hält auch viel mehr Lizenzen als China.

Zu Engpässen muss es dabei nicht erst in Europa kommen, manchmal stehen schon die Fabriken in Indien, weil in China technische Probleme auftreten und daher Komponenten zur weiteren Verarbeitung fehlen. Im Oktober 2016 beispielsweise explodierte in einer pharmazeutischen Fabrik in der chinesischen Stadt Jinan ein mit Ethanol befüllter Druckbehälter, wodurch das Werk stillstand. Es klingt beinahe grotesk, aber auch in Indien lautet inzwischen die Devise, man müsse unabhängiger von chinesischen Produkten werden.

Medikamente reisen um die Welt

Wenn schließlich alles klappt, reist das fertige Medikament auf dem Seeweg Richtung Europa, etwa bis Rotterdam, wo die weitere Distribution an Großhändler in den einzelnen Ländern stattfindet. Zuvor müssen noch weitere Etappen der Logistikkette durchlaufen werden: verpacken, falten, kleben, etikettieren, Packungsbeilage drucken und beifügen. Resilienz ist eher kein dominierender Faktor in diesem kleinteiligen System. Produktion und Lieferung würden strengstens dem Prinzip just in time gehorchen, berichtete kürzlich Reinhard Strametz, Professor für Patientensicherheit an der Hochschule RheinMain, im Journal „Spektrum der Wissenschaft“. „Das gesamte System ist auf Kante genäht.“

Bricht ein Glied in dieser fragilen Versorgungskette, kann der Nachschub schlagartig versiegen. Schuld kann ein Unglück in einer Fabrik sein, ein Brand, ein technisches Gebrechen oder eine Umweltkatastrophe. „Der Ausfall eines Lieferanten kann eine Kaskade weiterer Störungen auslösen“, analysiert ein Bericht des Beratungsunternehmens IW Consult zum Thema „Resilienz pharmazeutischer Lieferketten“. Eine Art globaler Warnruf waren 2018 Rückrufe des Blutdruckmittels Valsartan. In einem chinesischen Werk war es zu Verunreinigungen mit krebserregenden Substanzen gekommen – und der Betrieb stand still.

Nicht immer müssen die Ursachen so gravierend sein. Es kann genügen, wenn scheinbar harmlose Produktionsstandards nicht erfüllt werden. Consulterin Ghazaleh Gouya-Lechner nennt ein Beispiel: Es gibt Vorgaben für den Reinheitsgrad bestimmter Medikamente. Sind die Erzeugnisse wegen einer Produktionsabweichung nicht weiß genug, dürfen sie nicht ausgeliefert werden. „Fällt ein Werk aus, kann weltweite Knappheit entstehen“, so Gouya-Lechner. Warum nicht kurzfristig auf einen Alternativanbieter ausweichen? Weil meist alle Firmen auf Maximalbetrieb laufen und ihre Kapazitäten daher nicht so einfach hochfahren können.

Fällt ein Werk aus, kann weltweite Knappheit entstehen.

Kurz: Ein Gebrechen an einer Maschine in einer chinesischen Provinz kann heute die weltweite Versorgung mit Medikamenten gefährden oder vorübergehend lahmlegen. Und weil das System auf Anschlag läuft, lassen sich Rückstände nur schwer aufholen – womit wir bei den Engpässen wären, die uns heuer noch immer betreffen.

Was aber lässt sich tun? Man kann kurzfristig eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um akute Engpässe zumindest abzumildern. Um aber das Übel an der Wurzel zu packen, müssten viele Weichen neu gestellt werden, und in diesem Zusammenhang fällt zuletzt häufig ein Schlagwort: „Reshoring“ – das Zurückholen von Produktionsbetrieben nach Europa.

Der Traum von der Unabhängigkeit

Politiker können nicht viel verkehrt machen, wenn sie fordern: Keine Abhängigkeit von China! Unsere Medikamentenversorgung muss autark sein! Ist das aber überhaupt realistisch? Frankreich ist schon im Begriff, Reshoring umzusetzen: Im kommenden Jahr soll südlich von Lyon ein neues Werk des Unternehmens Seqens den Betrieb aufnehmen und jährlich 10.000 Tonnen Paracetamol erzeugen. Es wäre dann Europas einziger Paracetamol-Hersteller und soll ein Drittel des europäischen Bedarfs decken können.

Das wäre zweifellos ein Fortschritt. Kaum jemand in Fachkreisen kann sich zwar vorstellen, dass Europa oder gar einzelne Nationalstaaten autark werden können. Als sinnvoll gilt aber, zumindest Teile des Bedarfs vor Ort zu decken. „Ziel muss es sein, das System auf mehrere Säulen zu verteilen“, so der deutsche Experte Reinhard Strametz. „Das heißt nicht, dass wir auf Importe aus Indien und China komplett verzichten können.“ Durch lokale zusätzliche Produktion ließe sich aber das Risiko reduzieren, plötzlich – wie im Moment – mit dem „Rücken zur Wand zu stehen“, weil ein „Allerweltswirkstoff wie Paracetamol knapp wird“.

Allerdings: Reshoring kann unmittelbare Knappheiten unmöglich beheben. Eine Fabrik ist schnell geschlossen, der neuerliche Aufbau hochkomplexer pharmazeutischer Fertigungsstraßen dauert jedoch Jahre und verursacht zunächst vor allem eines: hohe Anlaufinvestitionen. Frankreich begann mit der Planung denn auch bereits 2020. Überdies kann Reshoring stets nur bedeuten, dass neue europäische Werke für den europäischen Markt produzieren – aber keine nationalen für einzelne Staaten. Die derart hergestellten Mengen wären viel zu gering, um rentabel wirtschaften zu können.

Apropos, der Preis: Das Beratungsunternehmen Roland Berger rechnete für eine Analyse der Rentabilität von Reshoring aus, was Antibiotika aus deutscher Produktion kosten müssten, wenn die Herstellung kostendeckend sein soll: 46 Cent pro Tagesdosis. Momentan erhalte kein Produzent mehr als 16 Cent.

Sind wir bereit, die Preisdifferenz von 30 Cent zu bezahlen?