Neues Beyoncé-Album „Renaissance“: Zeig mir Liebe!

Wenn die Welt aus den Fugen gerät, dann hilft zuweilen Popmusik. Um diese kleine Weisheit weiß natürlich auch der ehemalige US-Staatschef Barack Obama; erst jüngst listete der 60-jährige Altpräsident wieder öffentlich seine liebsten Songs und Bücher dieses Sommers. In der Playlist findet sich Neues von Harry Styles („Music For A Sushi Restaurant“), „Saoko“ von Rosalía, Rapper und Pulitzer-Preisträger Kendrick Lamar – und natürlich, wie könnte es auch anders sein, die aktuelle Single „Break My Soul“ von Beyoncé. Dass die 40-Jährige auf die Fürsprache Obamas nicht angewiesen ist, versteht sich ebenfalls von selbst. Als Queen of Pop rangiert sie über den einstigen und den derzeit regierenden Männern der Welt, obwohl sich Joe Biden zur musikalischen Causa prima noch gar nicht geäußert hat.

Sechs lange Jahre residiert Obama schon nicht mehr im Weißen Haus, ebenso lang musste die Welt auf ein neues Beyoncé-Album warten. Freitag vergangene Woche, null Uhr Mitternacht, war es dann endlich soweit: Beyoncé Giselle Knowles-Carter meldete sich mit ihrem neuen, siebten Album zurück – obwohl sie, wie es sich für eine Majestät gehört, eigentlich nie wirklich weg war. Unverfänglicher Titel der Songsammlung: „Renaissance“. In 16 Liedern und einer Stunde Spielzeit führt Beyoncé vor, wie man Musik für ein dankbares Mainstream-Publikum macht und dabei luftig-locker durch die Popgeschichte tanzt: „Renaissance“ klingt nach Neo-Soul, Dance-Pop, House-Versatzstücken – zudem bringt Beyoncé den Corona-Eskapismus auf den bisher mitreißendsten und tanzbarsten Höhepunkt. Dringender Anspieltipp: „Cuff It“.

Eine Frau mit Hut und Federn liegt auf einem glänzenden Untergrund.

Beyoncés Message: Wenn die Welt da draußen schon in Flammen steht, achtet darauf, dass ihr euch eure eigenen Rückzugsorte schafft!

Dass sich „Renaissance“ betont unpolitisch gibt, ist keine allzu große Überraschung. In der Radikalität, mit dem dieses Album nicht an drängende Debatten anstreifen will, ist „Renaissance“ aber durchaus als politisches Statement zu verstehen. Anstatt an ihrem „Black-Lives-Matter“-Storytelling zwischen R&B, Soul und Hip-Hop zu arbeiten, das Beyoncé auf ihren beiden letzten Alben perfektionierte, zieht sie ihre Hörerinnen und Hörer nun auf die Tanzfläche. Die Message: Wenn die Welt da draußen schon in Flammen steht, achtet darauf, dass ihr euch eure eigenen Rückzugsorte schafft!

Nur folgerichtig, dass „Renaissance“ in zwei Adaptionen auf den Markt kommt. Einmal als entschärfte „Clean Version“ – und, Variante zwei, mit expliziten Lyrics, bei denen sie sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Beyoncé will möglichst viele, wenn nicht alle Menschen auf dem Erdenrund mit ihrer Musik erreichen. „Mit diesem Album konnte ich in einer für die Welt beängstigenden Zeit einen Ort zum Träumen und zur Flucht finden“, schrieb sie vor der Veröffentlichung auf Instagram: „Meine Absicht war es, einen sicheren Ort zu schaffen, einen Ort ohne Urteil. Einen Ort, an dem ich frei von Perfektionismus und übermäßigem Nachdenken sein konnte.“ Der ruhige Soul-Schunkler „Plastic Off the Sofa“ geht so: „We don't need the world's acceptance, they're too hard on me / They're too hard on you, boy.“

Was ist das Besondere an dieser Frau, dass man sich ernsthaft die Frage stellen muss, ob sie die Welt mit einiger Gewissheit nicht vor dem drohenden Ende retten wird, diese dafür aber durchaus zu einem besseren Ort macht? Aufgewachsen in einer katholischen Familie in Houston, Texas, sang sie zuerst im Kirchenchor, nahm Tanzunterricht und gründete die Band Girls Tyme, die später zur legendären Dreierkonstellation Destiny’s Child (mit Kelly Rowland und Michelle Williams) werden sollte.

Aktueller Glory-and-Fame-Zwischenstand: 28 Grammys und ein Vermögen, das sie zu einer der bestbezahlten Frauen im globalen Popgeschäft macht. Das Paradoxon – und gleichermaßen Geheimnis – ihres Erfolgs? Beyoncé predigt Selbstermächtigung und Be-Yourself-Mantras („Perfection is a disease“, heißt es im Song „Pretty Hurts“, 2014) – und wirkt dabei so gar nicht unperfekt. Jeder Move sitzt, jeder Ton ist austariert. In der Utopie anbrechender Gleichberechtigung muss auch für die Perfektion Platz sein.

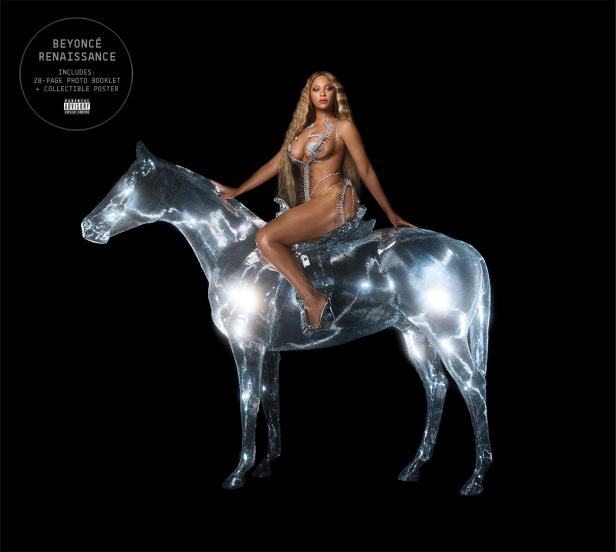

Bereits das Cover-Artwork von „Renaissance“, von dem Beyoncé spärlich mit Metall-Bikini bekleidet von einem gläsernen Pferd herabblickt, kommt einem kleinen pophistorischen Ereignis gleich. Das Bild, so wird in den sozialen Medien heftig diskutiert, soll an Lady Godiva erinnern, jene legendäre britische Adelige, die nackt durch Städte geritten sein soll, um Steuersenkungen zu erwirken. Oder an Bianca Jagger, Ex-Frau von Rolling-Stones-Legende Mick Jagger, die während ihrer Geburtstagsparty 1977 auf einem weißen Pferd in den New Yorker Club Studio 54 einritt. Beyoncés weiß jedenfalls, was ein ordentlicher Wiederauftritt ist, flankiert von einer fulminanten Vorabsingle.

„Break My Soul“ hieß dieser „Renaissance“-Vorbote, und der Song hat es geschafft, den Zeitgeist auf Punkt und Komma zuzuspitzen. Angelehnt an die House-Musik der 1990er-Jahre, lädt „Break My Soul“, das an den Popklassiker „Show Me Love“ der New Yorker Sängerin Robin S. erinnert, just in diesem Sommer zwischen Hitze- und Corona-Welle unvermittelt zum Tanzen ein. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie weiß natürlich auch Beyoncé, dass die Zeit des Zu-Hause-Herumlümmelns vielleicht noch nicht ganz vorbei ist, auf längere Sicht aber überhaupt keinen Sinn macht.

Eine Frau in einem grünen Spitzenkleid mit Maske steht in einem Raum mit Buntglasfenstern.

„He only want me when I’m not there / He better call Becky with the good hair“, textete die Künstlerin 2016 über die Untreue ihres Mannes Jay-Z.

Ein letztes offenes Geheimnis: Beyoncé funktioniert seit je als Gesamtkunstwerk – sie ändert nur von Album zu Album ihr Superheldinnen-Outfit. 2016 veröffentlichte sie „Lemonade“, ihr letztes Soloalbum, ein Stück Musikgeschichte als politisches Meisterstück, in dem sie einerseits die Untreue ihres Mannes, des Rap-Moguls Jay-Z, thematisierte: „He only want me when I’m not there / He better call Becky with the good hair“, textete die Künstlerin.

Andererseits rückten gesellschaftspolitische Themen ins Zentrum ihres Schaffens; sie rappte über historische Kämpfe schwarzer Frauen in Amerika, vermittelte ihrer Anhängerschaft ein Gefühl dafür, welche Rolle women of colour in der US-amerikanischen Gesellschaft spielten. Im Jahr darauf wurde der New Yorker Immobilien-Mogul Donald Trump zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt – auf Beyoncés Eigenermächtigung, die sich für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Wahlkampf stark gemacht hatte, folgte der Make-America-Great-Again-Backlash, der heute bis in den Supreme Court (Abtreibungsverbot, Waffengesetze) nachwirkt.

Beyoncé reitet auf einem silbernen, futuristischen Pferd vor schwarzem Hintergrund.

Beyoncé: „Renaissance“. (Columbia/Sony Music)

Auf „Renaissance“ singt Beyoncé über eine never-ending Pandemie, eine Welt voller Masken, in der die Menschen verlernt haben, wie man sich außerhalb der eigenen vier Wände bewegt. Kündige deinen Job, finde neue Lebensenergie und eine neue Liebe, rappt sie mantraartig zu simplem, aber stets tanzbarem Beat. „You won't break my soul.“ Du wirst meine Seele nicht brechen, heißt es kämpferisch und nicht weniger euphorisch.

Beyoncé hat Sound und Styling (siehe oben) nicht zufällig gewählt. Bei ihr geht es nie nur um die Musik, immer auch um die Message. Für schwarze Menschen waren Disco und House seltene safe spaces, die Tanzfläche ein Raum, in dem sich people of colour unbeschwert ausleben und tanzen konnten.

2022 versteht Beyoncé ihre Musik als Vibe, als eine Art Grundgefühl, weniger als große Erzählung. Das klingt gut und geschmeidig, und niemand weiß das besser als Beyoncé selbst. „You know all these songs sound good“, haucht sie in „I’m that Girl“. Ja.

Hinter der Geschichte

Die Wartezeit auf die neuen Beyoncé-Songs vertrieben sich Lena Leibetseder und Philip Dulle mit Barack Obamas Playlist und Beyoncés Super-Bowl-Performance 2016, abrufbar auf YouTube. Wie sie da mit der eingängigen Empowerment-Hymne „Formation“ vor Millionenpublikum gegen Rassismus, Sexismus und alte weiße Männer ansingt, ist bis heute unerreicht.