Anita Zielina

Anita Zielina hat 2003 ein Praktikum bei profil absolviert.

2500 Ausgaben profil: So groß, so wild, so kontrovers

„2003 war für Wien ein Jahr ohne große Katastrophen, ohne Wahlschlachten, ohne gewaltige Naturereignisse und somit schlichtweg ein Jahr ohne sensationelle Highlights, die monatelang Aufmachergeschichten und Titelseiten hergegeben hätten.“ So zumindest erinnert sich gelangweilt der Jahresrückblick der ORF-Wien-Redaktion im Winter desselben Jahres. Das Jahr mag wenig Bemerkenswertes gebracht haben, aber heiß war er, der Wiener Sommer 2003, ungewöhnlich heiß und drückend, daran erinnere ich mich gut, und das bestätigt auch das Archiv. Hätte ich doch mit einigen Freunden den angedachten Interrail-Trip in den Süden wagen sollen? Strand statt Asphalt? Dolce Vita statt Wiener Grant?

Ich war 23, steckte mitten im Studium (Jus – für den Papa und den Lebenslauf, und Politikwissenschaft und Publizistik – fürs soziale Gewissen und das eigene Interesse), hatte eine Lehrredaktion, drei schlecht bezahlte Rollen als freie Mitarbeiterin und drei nicht bezahlte Praktika in Medien und medien-nahen Branchen hinter mir. Seit der Matura war klar: Ich möchte, nein, ich muss Journalistin werden.

Statt Italien wartete in jenem Sommer ein Praktikum in der Innenpolitikredaktion des profil auf mich. Ich war also, nach dem Maßstab einer angehenden österreichischen Jungjournalistin, am Zenit meines Erfolges angekommen. Über 300 Bewerbungen habe man diesen Sommer erhalten, teilte man mir seitens des profil mit, nur wenige wurden auserwählt, ihre Arbeitskraft 6 bis 8 Wochen lang für geringen Praktikumslohn zur Verfügung zu stellen und Redaktionsluft zu schnuppern.

Ein profil-Cover aus dem Jahr 2003.

2003 schnupperte Anita Zielina beim profil Redaktionsluft.

Praktikum? profil!

Mein Start in den Olymp des österreichischen Journalismus verlief antiklimaktisch. Als ich mich am ersten Tag aufgeregt in der Redaktion des profil in der Seidengasse im 7. Wiener Gemeindebezirk zum Dienst meldete, hatte man – verständlich, es war ausgesprochen heiß und noch dazu einen Tag nach Redaktionsschluss – vergessen, dass die neue Praktikantin von irgendjemandem in Empfang genommen werden musste. Es war, kurzum, niemand in der Redaktion. Nach drei Stunden, in denen ich versuchte, am Gang vor den Innenpolitik-Büros möglichst unauffällig nicht auszusehen wie eine wartende Praktikantin, kamen ein paar Redakteure von ihrem Mittagessen – oder war es ein ausgedehntes Frühstück? – zurück und nahmen sich meiner an. Die kommenden Wochen waren aufregend, lehrreich, interessant, aber auch ein Einblick in eine Welt, die sich ein bisschen wie eine Zeitblase anfühlte.

Das profil – da wollte man hin als junge Journalistin im Jahr 2003.

Im österreichischen Medienmarkt war es eine Ikone. Der AKH-Skandal, die Waldheim-Affäre, der Fall Groër, die kritische Berichterstattung rund um die FPÖ und die Regierung Schüssel I und II: Journalismus im profil bewegte die träge Republik, und das Studentenabo war gemeinsam mit dem „Standard“-Abo Pflicht für mich und meine KollegInnen am Politikwissenschaftsinstitut und immerhin geduldet und (im Geheimen) geschätzt bei den Kommilitoninnen und Kommilitonen am konservativen Juridicum. Ein Hauch von Revolution lag in der Luft, als Donnerstagsdemos ab dem Jahr 2000 gegen die schwarz-blaue Regierung auf die Straße gingen, und das profil war, wenn schon nicht Bibel, so doch wichtigster Lesestoff für uns als angehende Weltveränderer.

Die Chefredakteure – alles Männer, natürlich – mysteriöse und imposante Gestalten mit einem manchmal durchaus vorhandenen Hang zum Chauvinismus.

Der Journalismus: kompromisslos, mutig, investigativ, sprachgewandt. Die Chefredakteure – alles Männer, natürlich – mysteriöse und imposante Gestalten mit einem manchmal durchaus vorhandenen Hang zum Chauvinismus. Die Redakteure und Redakteurinnen: immer haarscharf an der Grenze zwischen Literaten, Lebenskünstlern, Professoren und Journalisten balancierend; unnahbar; meist rauchend.

Einzelbüros, Mittagspausen, Spesenkonten, Sekretärinnen, Blattspiegel, Lektorate, angestellte Fotografen… Die Medienwelt war 2003 im profil, zumindest nach außen hin, noch in Ordnung. Das Internet? Ich bitte Sie. Man stand für Hochglanz-Kür, nicht Gratis-Pflicht; recherchierte Qualität, nicht flache Nachrichten. Die vermeintlichen Krumen im Netz überließ man gern anderen.

Die (ungewollte) digitale Revolution

Erste Risse im System waren spür- und sichtbar, wenn man sie denn sehen wollte. Die Werbemarkterlöse im Magazinbereich waren in Österreich seit 2002 erstmals kontinuierlich rückläufig – ein Trend, der sich nie wieder nachhaltig umkehren sollte.

Auflagenzahlen wurden durch Gratisexemplare aufpoliert, befanden und befinden sich aber für die meisten Printmedien ebenso seit 20 Jahren in einem konsequenten Sinkflug. Nutzung, und später auch Erlöse, digitaler Plattformen explodierten.

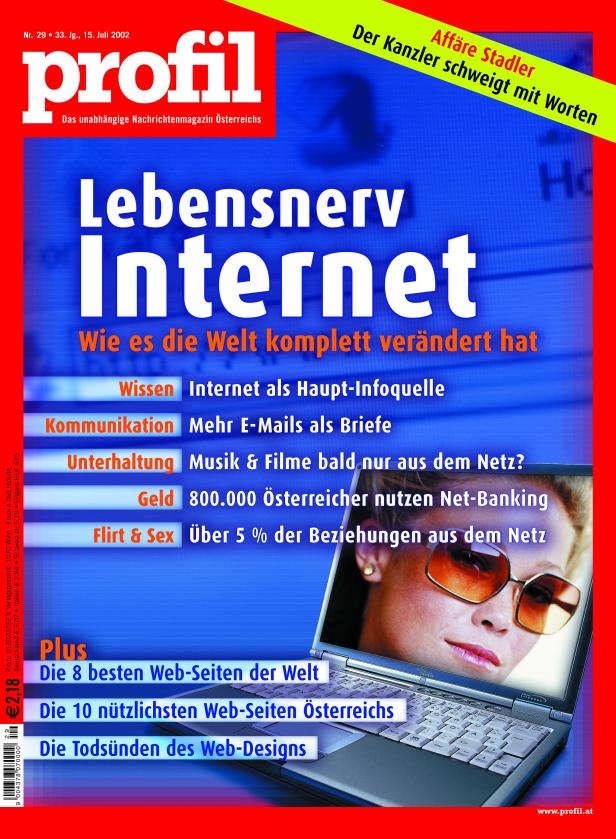

Das profil-Cover vom 15. Juli 2002.

2002 war das Internet für viele noch Neuland.

Wer heute den Blick über den Tellerrand wagt, sieht das Bild bestätigt: In den USA etwa hat in den vergangenen Jahren jede fünfte Lokalzeitung für immer die Druckerpressen abgestellt. Allein 2020 haben 36.000 Journalistinnen und Journalisten ihren Job verloren. Unter fünf Prozent der US-Amerikaner lesen noch täglich Printmagazine, nur 15 Prozent Tageszeitungen. Radikale Investitionen in Innovation und forsche Digitalisierung der Geschäftsmodelle kompensieren die Einbußen zum Teil durch neue Erlöse, aber der Weg zur neuen Profitabilität ist schmerzhaft und lang.

Die (Medien-)Welt veränderte sich also rasant, und Österreich tat, was es am besten kann – es verharrte. Viele heimische Verlage und Rundfunkunternehmen haben die Digitalisierung zu zaghaft, zu langsam, zu halbherzig adressiert, oft auch garniert mit einer guten Portion Arroganz und einem Quäntchen Isolationismus. Verändertes Nutzungsverhalten? Trends am Weltmarkt? Kollabierender Werbemarkt? Das geht schon, das wird schon wieder, das passt schon. Das berühmte Zitat „Wenn die Welt einmal untergehen sollte, dann geh ich nach Wien, denn dort passiert alles 20 Jahre später“, das von Gustav Mahler bis Karl Kraus schon vielen untergeschoben wurde, ist gerade in der Bundeshauptstadt oft immer noch passend – liebevoll verklausuliert als „Wiener Gemütlichkeit“.

Die (Medien-)Welt veränderte sich also rasant, und Österreich tat, was es am besten kann – es verharrte.

Auch heute noch, fast 20 Jahre später, spreche ich gelegentlich mit österreichischen Managern in der Medien- und Kommunikationsbranche, die felsenfest überzeugt sind, dass alles so schlimm schon nicht werden würde. Und tatsächlich ist die österreichische Beharrungskraft beeindruckend: Nur Japan kann noch mit ähnlich konservativen, printlastigen Medienkonsumenten aufwarten. Es geht sich also noch aus, aber es geht nicht mehr gut, und es geht nicht mehr lange.

Boulevardemokratie Österreich

Die Stabilität und Enge ist Fluch und Segen der österreichischen Medienlandschaft. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wuchsen Österreichs Print und Rundfunk, und sie verwuchsen zugleich mit dem sonderbaren österreichischen System. Ein Land im ständigen Tauziehen zwischen West und Ost; zwischen Moderne und Ambition einerseits und „Ostblock“ andererseits, bastelte sich eine kleine Welt der gegenseitigen Kontrolle und des politischen Einflusses.

Alfred Gusenbauer auf dem profil-Cover vom 9. Oktober 2006.

Die Kanzlerschaft von Alfred Gusenbauer hat nicht lange angehalten.

Mit einem ausgeprägten Hang zur kleinen und großen Korruption und erbaut auf Freunderlwirtschaft, Verhaberung und einem machtbalancierenden Proporzsystem, wurde die österreichische Nachkriegsmedienwelt geboren. Österreichs Presselandschaft stellt sich auch heute noch, im europäischen Kontext, als Land mit geringer Medienvielfalt und einem extrem hohen Grad an ökonomischer Konzentration dar. Die außergewöhnliche Stärke des Boulevards, allen voran der „Kronen Zeitung“, gepaart mit der fortschreitenden Konsolidierung der heimischen Medienunternehmen, ist nicht gerade hilfreich im Kampf gegen Korruption und Einflussnahme.

Vereinfacht gesagt ist die Lage wie folgt: Einige Menschen mit viel Geld und noch mehr Beziehungen haben viel zu sagen in der österreichischen Medienwelt. Die Menschen mit viel Geld und viel Macht sorgen dafür, dass Medien (die kontinuierlich weniger Geld am freien Markt erwirtschaften und sich deshalb in einer konstanten Existenzkrise befinden) von verdeckter Medienförderung (also Regierungsinseraten und Inseraten staatsnaher Betriebe) so abhängig werden, dass sie sich schwertun, die Menschen mit Geld und Macht zu kritisieren.

Führungspositionen großer Medienunternehmen werden oft parteipolitisch besetzt, statt ohne Rücksicht auf parteipolitische Agenden den besten Kandidaten oder die beste Kandidatin auszuwählen. So etwa auch der Stiftungsrat des ORF, dem ich selbst angehöre – als einigermaßen skurriles Unikat, da ich keinem politischen „Freundeskreis“ zugehörig bin und von den NEOS als unabhängige Expertin entsandt wurde.

Die Menschen mit viel Macht berauschen sich also politisch daran, über Berichterstattung oder Postenbesetzung in Medien bestimmen zu können. Die Menschen mit viel Geld erfreuen sich daran, dass ihre schmutzigen Deals unter dem Teppich bleiben. Wir alle wissen, dass das schädlich ist und die österreichische Demokratie langsam, aber stetig aushöhlt. Und wir alle akzeptieren es dennoch.

Das profil und die Republik

18 Jahre nach meinem profil-Praktikum überlege ich also, was ich, die ich seit zehn Jahren nicht mehr in Österreich lebe und arbeite, Sinnvolles zu diesem Jubiläumsheft beitragen kann. Mein Büro und mein Apartment sind in New York City, mein Herz ist in Österreich. Vielleicht ist es die Erinnerung an das, was mich als junge, hungrige, angehende Journalistin dazu gebracht hat, meinen Sommer statt entspannt am Strand im kleinen, überhitzten Praktikantenbüro des profil zu verbringen: Der Glaube daran, dass Journalismus Politik und Gesellschaft verändern kann. Das Selbstverständnis, dass es unsere Verantwortung als Journalistinnen und Journalisten ist, Nein zu sagen, aufzustehen, nachzufragen, kritisch herauszufordern, wachsam zu bleiben, unbequem zu sein, sich nicht gemeinzumachen mit denen, die wir beobachten und zur Verantwortung ziehen.

Das profil, und der Journalismus, für den es steht, waren lange Zeit eigentlich zu groß, zu frei, zu wild, zu kontrovers für dieses Land.

Die Erkenntnis, dass wir vor Leidenschaft brennen müssen, wenn wir in unseren Lesern Leidenschaft entfachen wollen; die Überzeugung, dass Transformation keine Not, sondern eine Tugend ist; dass sich Journalismus verändert, dass das aber nicht heißen muss, dass er sich verschlechtert.

Ein aktuelles profil-Cover vom 2. April 2021.

Solange die Politik korrupt ist, bleibt auch das profil investigativ.

All das denke ich auch heute noch. Dabei hilft die Gelassenheit einer Karriere in Deutschland, der Schweiz und den USA, die mich daran erinnert: Österreich mag unsere Heimat sein, aber es ist nicht die Welt; und die Welt ist nicht Österreich. Veränderung ist möglich, wir müssen sie nur wollen.

Das profil, und der Journalismus, für den es steht, waren lange Zeit eigentlich zu groß, zu frei, zu wild, zu kontrovers für dieses Land. Wollte man provokant sein, könnte man sagen, das profil hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten gelegentlich auf Österreichgröße zurückgeschrumpft. Nicht mit böser Absicht, aber durch eine Kombination aus Altersmilde, Gewöhnung und wirtschaftlichen Zwängen. Ich wünsche dem profil, und Österreich, dass die nächsten 20 Jahre noch unbequemer, lauter, disruptiver, kontroverser, überraschender und digitaler werden. Wir haben es uns verdient, und wir haben es nötig.

ANITA ZIELINA

war Ressortleiterin des „Standard“, stellvertretende Chefredakteurin des „Stern“, Chief Product Officer im Vorstand der „Neuen Zürcher Zeitung“ – und einen Sommer lang auch Praktikantin des profil. Heute ist sie Director of Strategic Initiatives der Craig Newmark Graduate School of Journalism an der City University New York.