Greifarme

Vier durch Plastik abgedeckte Greifarme führen bei dieser Darm-OP aus, was der Operateur an den Joysticks vorgibt.

Chirurgische Roboter erobern die Operationssäle

9.20 Uhr vergangenen Mittwoch in einem OP-Saal des Spitals der Barmherzigen Brüder in Wien. Eine Hemikolektomie steht an, die Entfernung eines Teils des Dickdarms. Der Darmabschnitt ist seit Längerem chronisch entzündet und dadurch verengt, ein Darmverschluss droht. Nun liegt der Patient mit grünen Tüchern bedeckt auf dem OP-Tisch, nur der Bauch ist frei. Der Chirurg Bernhard Dauser und seine Kollegin Elisabeth Kirchner setzen fünf kleine Schnitte und versehen die Öffnungen mit dünnen Metallrohren. Durch diese Zugänge können die feinen Instrumente durch die Bauchdecke direkt zum Darm gelangen. Doch heute führen Dauser und Kirchner die Instrumente nicht selbst – sie überlassen diese Aufgabe einem Assistenten, der gerade noch unscheinbar in der Ecke des Raums stand: einem chirurgischen Roboter. OP-Instrumentarin Barbara Studer erweckt das mannshohe weiße Gerät zum Leben und schiebt es an die Seite des Patienten. Dort fährt es seine vier Arme aus wie eine große Spinne, und jeder einzelne wird an eine der Öffnungen im Bauchraum angedockt. "Den OP-Tisch nicht bewegen", sagt der Roboter mit einer hallenden Frauenstimme. Die mehrstündige Operation kann beginnen.

Elisabeth Kirchner und Barbara Studer nehmen vor dem Patienten Platz. Auf zwei Rollwagen liegen Tupfer, Zangen, Scheren, Pinzetten und anderes steriles Besteck bereit. Das Licht wird gedimmt, der Blick der beiden gilt weniger dem entblößten Bauch als den beiden davor platzierten Bildschirmen. Diese zeigen live, wie Operateur Bernhard Dauser mit einem kleinen Greifarm die erste Darmschlinge hochzieht. Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Roboterchirurgie (ÖGR) ist in einen abgeschirmten Bereich des Operationssaals verschwunden, hat vor einer Konsole Platz genommen und seine OP-Schuhe ausgezogen. Zwei der Roboterarme steuert Dauser mit Joysticks, die Kamera und einen weiteren Arm zudem mit mehreren sensitiven Fußpedalen. Vor den Augen hat der Chirurg ein Stereoskop. Es liefert ihm ein scharf gestochenes Bild von Darmschlingen und Instrumenten in 3D, das er bei Bedarf heranzoomen kann.

Dass sich anstatt einer Ärztin oder eines Arztes ein Roboter über einen Patienten beugt, ist nicht neu. In Österreichs Spitälern assistieren heute bereits 18 Operationsroboter bei urologischen, gynäkologischen, HNO- und allgemeinchirurgischen Eingriffen. Die Geräte haben eine unschlagbar ruhige Hand, nähen präziser als der Mensch, minimieren den Blutverlust und ermöglichen den Medizinern eine nie da gewesene Sicht auf das Operationsgeschehen. In den USA würde sich kein Patient mehr zu einer Prostata-Entfernung unters Skalpell begeben, wenn dieses nicht an einem Roboterarm befestigt wäre. Auch in Österreich fragen immer mehr Patientinnen und Patienten nach Robotern im OP.

Beste Sicht

Der Blick ins Stereoskop liefert ein gestochen scharfes Bild in 3D.

Noch sind die Geräte reine Assistenten. Selbstständig gleichen sie lediglich kleinste Tremorbewegungen des Operateurs aus. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis die Roboter mitdenken und Warnungen aussprechen können, sollte der Chirurg im Begriff sein, einen Fehler zu begehen. Was kommt danach? Können sie bald im Autopilot operieren wie ihre Artgenossen im Flugzeug? Oder werden Roboter sogar irgendwann ganze Operationen allein ausführen können?

Entwickelt wurden die Roboter in den 1980er-Jahren vom US-Militär mit dem Ziel, Chirurgen im Kriegseinsatz nicht zu gefährden. Sie sollten Soldaten bequem von den USA aus über einen Teleroboter in einem Lazarett irgendwo auf der Welt operieren können, so die Idee, die allerdings später verworfen wurde. Der Grund: Verletzte Soldaten benötigen meist Notfalleingriffe, für die der aufwendig zu positionierende Roboter weniger geeignet ist als zupackende Chirurgenhände. Das US-Unternehmen Intuitive entwickelte die Geräte für den zivilen Gebrauch weiter, 1997 wurde in Belgien die erste Gallenblase mithilfe eines Roboters entfernt. Intuitive ist immer noch Marktführer und seine da-Vinci-Roboter auch in Österreich das bisher einzige verwendete System – doch mittlerweile haben auch andere Hersteller technisch aufgeholt.

Zurück in den OP. Schicht für Schicht, Millimeter für Millimeter löst Dauser den Dickdarm vom umliegenden Gewebe, umwandert behutsam Lymphknoten, Harnleiter, Venen und Nerven. Blut fließt kaum an diesem Vormittag. Mit einem dumpfen Summen verödet die am Roboterarm befestigte Miniaturschere kleine Blutgefäße, große werden von Chirurgin Elisabeth Kirchner abgeklemmt. Sie geht Dauser über den sogenannten Berge-Zugang zur Hand. Bei der nächsten OP am Nachmittag wird sie in der Konsole sitzen und ihr Kollege am Patienten.

Nach knapp zwei Stunden sind 50 Zentimeter Dickdarm von der Umgebung gelöst und das erkrankte Stück identifiziert. Mit dem Cutting Stapler, der einer schlanken Spitzzange ähnelt, durchtrennt Elisabeth Kirchner den Darm und setzt gleichzeitig eine Klammernaht. Eine zweite Klammernaht, und das chronisch entzündete Stück liegt losgelöst im Bauchraum. Nun ist Anästhesistin Isabelle Egger gefragt, die vor den Überwachungsgeräten am Kopf des Patienten sitzt. "Isabelle, bitte gib ihm in zwei Minuten drei Milliliter Indocyaningrün", sagt Operateur Dauser über den Lautsprecher. Anders würde man ihn aus der Konsole heraus am OP-Tisch gar nicht hören, denn die Geräuschkulisse ist gewaltig. Die Lüftung rauscht, der Pulsoximeter piepst leise vor sich hin, der Roboter unterstreicht manche Ausführungen mit Tönen in unterschiedlichen Höhen.

Als Anästhesistin Egger über die Vene den fluoreszierenden Farbstoff spritzt, dreht Dauser in der Konsole das Infrarotlicht an. Er muss sichergehen, dass die verbleibenden Enden des Darms gut durchblutet sind – nur so werden sie später gut zusammenwachsen. Es läuft alles wie geplant: Der gesunde Darm leuchtet giftgrün, das herausgeschnittene Stück bleibt unscheinbar grau. Nun hat der Roboter seine Schuldigkeit getan. "Der Rest ist easy", sagt Dauser, während er sich Schuhe wieder anzieht. Er begibt sich wieder in die Mitte des Geschehens, an den OP-Tisch. Die Greifarme werden abgedockt und eingefahren, das weiße Gerät zur Seite geschoben. Über einen der Bauchschnitte holen die Chirurgen das kranke Stück Darm heraus, verbinden die beiden losen Enden und prüfen wie beim Ausbessern eines Fahrradschlauchs, ob die Naht hält. Sie fluten das Becken mit einer klaren Flüssigkeit und insufflieren Luft über den Anus. Verdächtige Bläschen bleiben aus, die Operation ist geglückt.

Bewegungsfreiheit

Der Roboter ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit der Instrumente und filtert das natürliche Zittern der Hand heraus.

In fünf bis sechs Tagen wird der Patient nach Hause gehen. Das ist ein Riesenvorteil. Mit einem offenen Bauchschnitt müssen die Patienten doppelt so lange im Spital nachversorgt werden. 50 Prozent der beschriebenen Darmoperationen werden in Österreich noch am offenen Bauch durchgeführt, was keineswegs eine veraltete Technik darstellt – aber der minimalinvasive Weg ist für die Patienten bei Weitem schonender.

Was aber kann der Roboter, was ein Chirurg nicht könnte? Die OP ist schließlich auch per herkömmlicher Schlüssellochtechnik möglich. "Ein Roboter gibt dem Operateur durch 3D-Kamera und Tremor Unterdrückung eine bessere Sicht als je zuvor. Die Instrumente an den Greifarmen ermöglichen mehr Freiheitsgrade als die herkömmliche Laparoskopie", sagt Albert Tuchmann, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie. Im vergangenen August hat er in der Wiener Hofburg zum Weltkongress der Chirurgie geladen, Chirurgen aus 84 Ländern sind gekommen. Einer der Schwerpunkte: die derzeit florierende OP-Robotik.

Tuchmann hebt weitere durch Studien belegte Vorteile der Technik hervor: Der Blutverlust ist etwas geringer, die Patienten können um ein bis zwei Tage früher nach Hause als bei der herkömmlichen Schlüssellochtechnik. Weitere Studien laufen, und sie könnten große Vorteile hinsichtlich postoperativer Komplikationen, Lebensqualität und Lebensdauer insbesondere bei Krebspatienten ergeben. Das wäre der endgültige Durchbruch der Robotertechnik in der Chirurgie, so Tuchmann.

Begonnen hatte alles mit den Urologinnen und Urologen. Die Pioniere im Umgang mit Roboterassistenten revolutionierten mit deren Hilfe einen der weltweit meistdurchgeführten Eingriffe: die radikale Prostataentfernung bei Prostatakrebs. Der Einsatz des Roboters bei dieser hoch komplexen Operation im engen Beckenbereich erhöht die Chancen deutlich, sowohl Kontinenz als auch Potenz langfristig zu erhalten.

Im Spital der Barmherzigen Brüder im 2. Wiener Gemeindebezirk, wo seit elf Jahren mit Robotern operiert wird, kristallisierte sich noch ein weiterer Vorteil heraus. Immer wieder stranden verzweifelte Menschen in den chirurgischen Abteilungen, die aufgrund ihrer schlechten Verfassung, ihrer Vorgeschichte oder einer besonders komplizierten Erkrankung für minimalinvasive Eingriffe eigentlich nicht infrage kommen würden, berichten die Chirurgen Elisabeth Kirchner und Bernhard Dauser. Oft klappe eine Schlüsselloch-OP dann aber doch – mithilfe des Roboters. Komplizierte Bauchwandbrüche zum Beispiel, die Entfernung von Lymphknoten an der Hauptschlagader oder die Entfernung von großen Tumoren.

Damit zeichnet sich im Kleinen ein Trend ab, der auch international zu beobachten ist. Die Roboter werden den Anteil von minimalinvasiven Eingriffen in den nächsten Jahren stark erhöhen und zunehmend in weitere Fachgebiete vordringen; darin sind sich alle Expertinnen und Experten einig.

Doch nicht nur die Patienten, auch die Operateure profitieren von der Roboterhilfe. Anstatt stundenlang in gebeugter Haltung mit verrenkten Armen am OP-Tisch zu stehen, sitzen sie entspannt in ihrer Konsole. "Nicht umsonst haben viele Chirurgen Bandscheibenvorfälle", sagt Dauser nach der dreistündigen Darm-OP vergangene Woche. Er könne sich an seinem abgeschirmten Arbeitsplatz besser konzentrieren und ermüde langsamer als bei einer herkömmlichen OP.

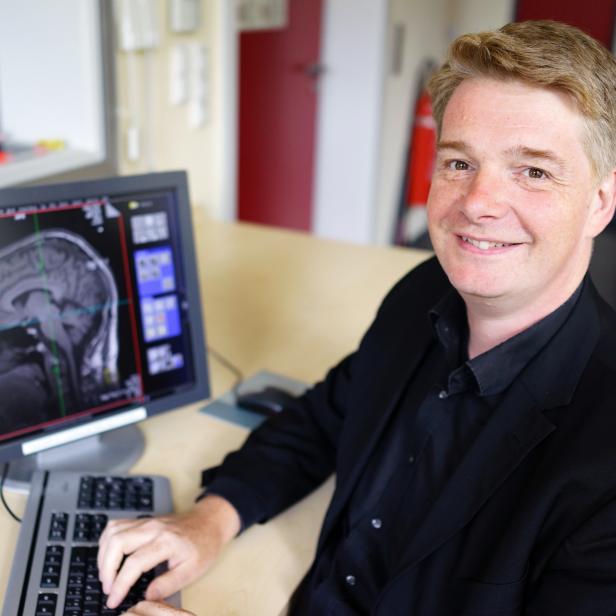

Chirurgen

Bernhard Dauser, Elisabeth Kirchner Zufrieden nach der dreistündigen Roboter-OP.

Einen Nachteil haben die viel gelobten Maschinen allerdings: So ein Gerät ist mit bis zu zwei Millionen Euro nicht gerade billig. Die Wartung schlägt zudem jährlich mit etwa 150.000 Euro zu Buche. Doch die Patente des dominierenden Unternehmens laufen in den nächsten Jahren aus, und Mitbewerber wie CMR Surgical, Distalmotion und Medtronic wittern bereits ihre Chance. Die erstarkende Konkurrenz dürfte die Preise langfristig drücken- und OP-Roboter künftig auch in die Spitäler weniger reicher Staaten Einzug halten.

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder rechnen sich die beiden Roboter mittlerweile trotz der hohen Kosten. Weil die Patienten oft mehrere Tage früher nach Hause gehen, können insgesamt mehr Operationen absolviert werden. Mehr als 7300 robotische Eingriffe wurden in dem Wiener Krankenhaus bisher bereits vorgenommen.

Wie schnell erlernen Chirurgen den Umgang mit den Robotern? "Die Bedienung ist sehr intuitiv, deshalb kann man das Gerät innerhalb weniger Stunden kontrollieren", sagt Elisabeth Kirchner, die seit 2017 mit Roboter-Assistenz operiert. Freilich gehen Neulinge nicht sofort nach dem ersten Üben an den Patienten, sondern trainieren im Simulator. So können sie ganze OPs durchexerzieren wie ein Pilot einen Übungsflug im Flugsimulator. Am Ende der Ausbildung folgen zwei Tage in einem der beiden europäischen Trainingszentren in Gent und Straßburg, wo Prüfungen abgelegt werden müssen. Bei den ersten komplexen Eingriffen steht den Neuen zudem immer ein erfahrener Chirurg zur Seite.

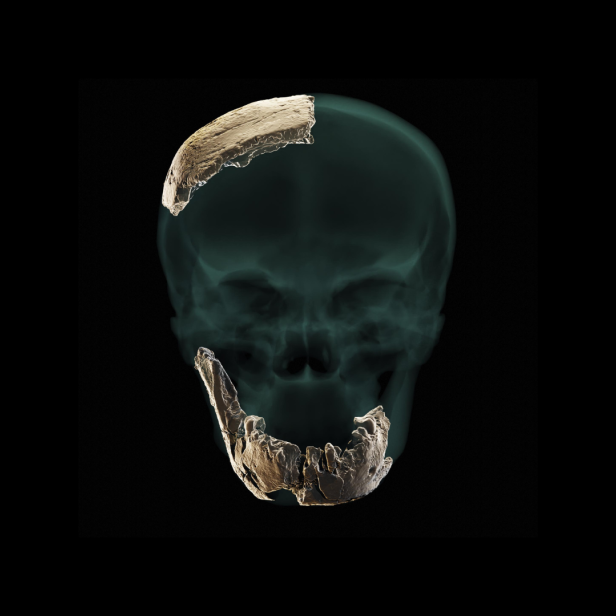

Die Forschung auf dem Gebiet entwickelt sich rasant. Wer in PubMed, der Online-Datenbank für medizinische Publikationen, "robotic surgery" eingibt, erhält 29.800 Resultate. Die Chirurgen Kirchner und Dauser sind ständig auf der Suche nach Neuerungen, die ihren Alltag im OP verbessern könnten. Ihre neueste Errungenschaft: die in Großbritannien entwickelte Software Innersight. Sie erstellt anhand von Scans aus dem Computertomografen ein virtuelles 3D-Modell vom Inneren eines Patienten. Wo genau verlaufen seine Venen und Arterien, wo liegt der zu entfernende Tumor, wo potenziell befallene Lymphknoten? Da jeder Mensch anders ist, fällt es oft nicht leicht, sich während einer Schlüsselloch-Operation zu orientieren. Die Software kann die Chirurgen leiten wie ein Navi. Sie können während der OP auf einem zusätzlichen Bildschirm nachschauen, wo ein Blutgefäß liegt, das nicht verletzt werden darf, oder bis ins Detail sehen, wie ein individuelles Organ geformt ist.

Was ist von den OP-Robotern in den nächsten Jahren zu erwarten? "Das Single-Port-System, bei dem die Instrumente nur noch durch eine Öffnung geführt werden, ist in den USA und Teilen Asiens bereits zugelassen", sagt eine Sprecherin des US-Herstellers Intuitive. Es wird wohl auch in Europa künftig für manche Eingriffe infrage kommen.

In Tierversuchen wird bereits an kleinen Eingriffen gearbeitet, welche die Roboter selbstständig, ohne die Kommandos eines Mediziners ausführen können. Man erhofft sich, dass die Maschine etwa eine Darmnaht allein noch besser ausführen kann als von Chirurgenhand geführt. Dass Roboter künftig Teilabschnitte einer OP selbstständig erledigen, ist auch beim Menschen durchaus denkbar.

profil am Schauplatz

profil-Redakteurin Franziska Dzugan im OP-Saal.

Ihnen ganze Operationen zu überlassen, ist aber Zukunftsmusik- und wird es wahrscheinlich auch bleiben. "Das Problem ist, dass sich die Patienten in Größe, Konstitution, Gewebebeschaffenheit und vielem mehr sehr stark unterscheiden. Eine OP erfordert ein enormes Maß an Flexibilität", sagt Chirurgin Kirchner. Das komplett autonome Operieren einer Maschine an einem Menschen sei deshalb aus heutiger Sicht undenkbar. Das sieht man auch beim Hersteller Intuitive so: "Wir sind derzeit nicht bestrebt, das System vollkommen autonom arbeiten zu lassen", sagt eine Sprecherin auf profil-Anfrage.

Michaela Böhm litt bis vor wenigen Monaten an einer ähnlichen Darmentzündung wie der in der vergangenen Woche operierte Patient. Seit 2015 hatte sie deswegen immer wieder starke Bauchschmerzen. "Es fühlt sich an wie eine Blinddarmentzündung auf der falschen Körperseite", sagt die 50-Jährige. Trotz Diät kamen die Schmerzen immer wieder, und die Abstände dazwischen wurden kürzer. Anfangs hatte sie ein bis zwei Mal im Jahr einen Schub, zuletzt alle zwei bis drei Wochen. Die Antibiotika-Therapien und der Umstieg auf konsequente Breikost schlugen irgendwann nicht mehr an. Im vergangenen Frühjahr eröffnete ihr Chirurg Dauser, dass sie um eine OP nicht herumkommen werde. Ein chronisch entzündeter Darm kann sich im Lauf der Zeit so verengen, dass ein Darmverschluss entstehen kann. Dass ein Roboter assistieren würde, machte Michaela Böhm keine Angst. "Mir wurde bis ins Detail erklärt, was passieren wird", sagt sie.

Michaela Böhm litt bis vor wenigen Monaten an einer ähnlichen Darmentzündung wie der in der vergangenen Woche operierte Patient. Seit 2015 hatte sie deswegen immer wieder starke Bauchschmerzen. "Es fühlt sich an wie eine Blinddarmentzündung auf der falschen Körperseite", sagt die 50-Jährige. Trotz Diät kamen die Schmerzen immer wieder, und die Abstände dazwischen wurden kürzer. Anfangs hatte sie ein bis zwei Mal im Jahr einen Schub, zuletzt alle zwei bis drei Wochen. Die Antibiotika-Therapien und der Umstieg auf konsequente Breikost schlugen irgendwann nicht mehr an. Im vergangenen Frühjahr eröffnete ihr Chirurg Dauser, dass sie um eine OP nicht herumkommen werde. Ein chronisch entzündeter Darm kann sich im Lauf der Zeit so verengen, dass ein Darmverschluss entstehen kann. Dass ein Roboter assistieren würde, machte Michaela Böhm keine Angst. "Mir wurde bis ins Detail erklärt, was passieren wird", sagt sie.

Wenige Tage nach der OP bekam die verdutzte Patientin gedünstetes Schweinsschnitzel und Apfelstrudel mit Vanillesauce serviert. "Ich konnte gar nicht glauben, dass ich das schon vertragen würde", sagt sie. Doch die Schmerzen nach dem Essen blieben aus – bis heute.