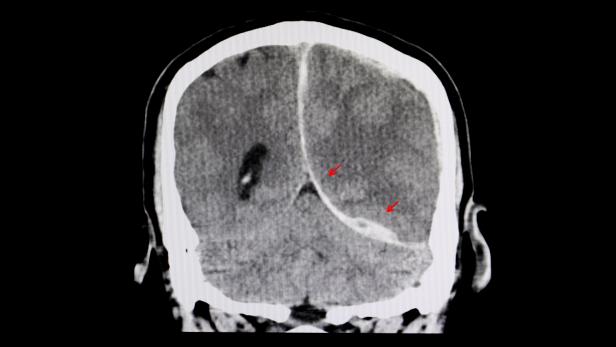

CT-Aufnahme des Gehirns eines Patienten mit Gehirnblutung (Symboldild)

CT-Aufnahme des Gehirns eines Patienten mit Gehirnblutung (Symboldild)

Forensik: Neue Methoden zum Nachweis von Gewalt gegen Kinder

Der Bub wand sich vor Schmerzen. Eben hatten ihn seine Eltern ins Klinikum in Klagenfurt gebracht, nun brach der Kreislauf des Kindes zusammen. Apathisch lag Max (Name von der Redaktion geändert) da, er reagierte nicht einmal auf seinen Namen. Dem kleinen Nadelstich, mit dem der Arzt den Schmerzreiz testete, folgte kein Zucken. Der Dreijährige schwebte in Lebensgefahr - Verdacht auf Blinddarmdurchbruch. Eigentlich Routine im Operationssaal der Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie, in den Max eilig geschoben wurde. Als Chirurg Günter Fasching den Bauchschnitt setzte, entdeckte er allerdings den wahren Grund für den schlechten Zustand des Buben: Max' Darm war an mehreren Stellen eingerissen. Schlimmer noch: Die Verletzungen waren bereits mehrere Tage alt. Sie sind sonst typisch bei Unfällen, wenn Kinder im Auto mit zu lockerem Beckengurt gesichert oder von Gegenständen überrollt wurden. Wahrscheinlicher waren in diesem Fall jedoch heftige Schläge mit der Faust in den Bauch.

Verdächtige Verletzungen

"Hier begann für uns die Detektivarbeit", erzählt Fasching. Zuerst befragte er die wartenden Eltern. Warum waren sie so spät gekommen? Das Kind musste bereits längere Zeit an erheblichen Schmerzen gelitten haben. Wie erklärten sich Vater und Mutter die schweren Verletzungen? Hatte es einen Unfall gegeben? Die Eltern hatten keine plausiblen Antworten parat, verwickelten sich in Widersprüche. Hier stimmte ganz offensichtlich etwas nicht. Fasching rief die Kinderschutzgruppe zusammen, die es in allen Spitälern mit Kinderstationen gibt. Ein Team aus Kinderchirurgen, Kinderärzten, Psychologen, diplomiertem Pflegepersonal und Sozialarbeitern beriet, was zu tun sei. Die Kinder- und Jugendhilfe wurde informiert. Bevor alles geklärt war, sollte das Kind die Station nicht verlassen.

Kinderärzte sind nicht selten mit verdächtigen Verletzungen konfrontiert. Schätzungen zufolge lassen sich zehn Prozent der im Spital behandelten Brüche, Verbrennungen oder Kopfverletzungen von Kindern auf Misshandlungen beziehungsweise Missbrauch zurückführen. Das zu beweisen, ist nicht leicht. Es gibt mittlerweile jedoch Methoden, typische Verletzungsmuster zu erkennen -auch wenn sie Monate zurückliegen und auf herkömmlichen Röntgenbildern nicht mehr erkennbar sind; bei der nuklearmedizinischen Untersuchung namens Szintigrafie sind Knochenbrüche sogar noch mehrere Jahre nach der Verletzung nachweisbar. Per Ultraschall können geschulte Ärzte Hämatome in den Weichteilen entdecken, selbst wenn die blauen Flecken auf der Haut längst verschwunden sind. Gehirnscans dokumentieren Schläge gegen den Kopf und die Schäden, die sie angerichtet haben.

Auch Erwachsene werden so untersucht. Siroos Mirzaei ist der Leiter des Instituts für Nuklearmedizin im Wiener Wilhelminenspital und betreut seit mehr als 20 Jahren Folteropfer. Während Kinder ihr Leiden oft nicht artikulieren können, mussten Folteropfer ihre Torturen oftmals beweisen. Wer das konnte, hatte im Asylverfahren lange Zeit gute Chancen. "Seit einigen Jahren ist das nicht mehr der Fall. Oftmals nehmen die Behörden einfach an, der Betroffene werde bei seiner Rückkehr nicht wieder gefoltert und habe Zugang zu ärztlicher Behandlung, ohne die tatsächliche Lage zu kennen", sagt Mediziner Mirzaei. Dennoch sei es wichtig, Folter zu dokumentieren. Anfangs behandelte er vorrangig Flüchtlinge vom Balkan, dann aus Tschetschenien, nun sind seine Patienten hauptsächlich vom "Islamischen Staat" terrorisierte Iraker und von den Taliban verfolgte Afghanen. Während Mirzaei früher vor allem gebrochene Rippen und Beine zu behandeln hatte, sieht er nun viele durch die Foltermethode Falanga verletzte Fußsohlen. Die durch fortwährende Schläge beschädigten Füße weisen sogar nach zehn Jahren noch Spuren bei nuklearmedizinischen Untersuchungen auf. Außerdem verpassen Folterer ihren Opfern immer öfter Schläge auf den Kopf.

"Contre-coup-Effekt"

Besonders heftige Schäden trug Viktor (Name von der Redaktion geändert) davon. Der Balte überlebte die Explosion seines Autos nur knapp. Er wollte gerade einsteigen, als eine Bombe hochging; die Druckwelle schleuderte ihn meterweit auf den Asphalt, wo er bewusstlos liegen blieb. Viktor war mit dem Geheimdienst seines Landes in Konflikt geraten und vor dem Bombenanschlag schon drei Mal schwer misshandelt worden. Seine Stirn war mehrmals gegen die Wand geknallt worden, und wenn er auf den Boden gesackt war, hatte man ihn mit Tritten auf den Kopf traktiert, bis ihm schwarz vor Augen wurde.

Zwei Jahre vergingen, bis der Balte in Österreich Asyl beantragte und dort seine furchtbare Geschichte beweisen musste. Im Wilhelminenspital bekam Viktor intravenös eine radioaktiv markierte Traubenzuckerlösung. Sie machte den Stoffwechsel in seinem Gehirn sichtbar, nachdem man ihn in den Positronen-Emissions-Tomografen (PET) geschoben hatte. "Das Kleinhirn war schwer geschädigt", sagt Nuklearmediziner Siroos Mirzaei. Diese für die Koordination verantwortliche Region befindet sich im Hinterkopf - obwohl Viktor die meisten Schläge gegen die Stirn bekommen hatte. Mediziner nennen dieses Phänomen den "Contre-coup-Effekt": Da das Hirn innerhalb des Schädels in Hirnflüssigkeit schwimmt, wird der erste Hieb abgedämpft. Viktors Hirn prallte von der Stirnseite zurück und schlug hinten gegen die Schädelwand, wo mehr kaputtging als vorn. Im schlimmsten Fall schnellt das Hirn mehrmals vor und zurück.

Ähnliches passiert beim Schütteltrauma - wie bei jenem fünf Monate alten Buben aus Salzburg, dessen Vater im vergangenen Dezember wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht stand. Der Bauarbeiter war in jener verhängnisvollen Nacht 2017 zum ersten Mal allein mit seinem Kind zu Hause gewesen. Um zwei Uhr früh habe er dem Baby ein Fläschchen gegeben und es eine halbe Stunde später in seinem Bett röcheln gehört, erzählte er später . Als er gesehen habe, wie der Bub blau anlief und die Augen verdrehte, habe er "Panik bekommen", das Kind geschüttelt und mit kaltem Wasser bespritzt. Danach habe wieder "alles gepasst", sagte der 33-Jährige vor Gericht. Tags darauf, die Mutter war wieder zu Hause, erbrach das Baby heftig, reagierte empfindlich auf Berührungen und wurde schließlich ins Spital gebracht. Das Schütteln hatte mehrere lebensgefährliche Hirnblutungen ausgelöst. Die Ärzte konnten das Kind retten. Wegen der Schwere der Tat dehnte der Staatsanwalt die Anklage während des Prozesses auf versuchten Mord aus. Der Vater des Babys muss sich möglicherweise in einem neuen Verfahren verantworten.

Verheerende Auswirkungen

20 Prozent solcherart misshandelter Babys sterben am Schütteltrauma, 65 Prozent überleben mit chronischen Hirnschäden, nur etwa 15 Prozent kommen gesund davon. Die Nackenmuskeln von Kleinkindern sind noch nicht stark genug, um die heftigen Bewegungen abzufedern - der Kopf fliegt ungebremst vor und zurück. Gefäße und Nerven sind noch nicht so stabil wie bei Erwachsenen, Einrisse und Blutungen sind die Folge. Wenn überforderte Eltern ihre Kleinkinder geschüttelt haben, meist um sie zum Schweigen zu bringen, erzählen sie den Ärzten nicht immer die Wahrheit. Ein fataler Fehler, denn die Symptome eines Schütteltraumas - Blässe, Apathie, Erbrechen, Krampfanfälle, Atemaussetzer, blutunterlaufene Augen - sind nicht immer eindeutig, und manchmal kommt die richtige Behandlung zu spät. Den endgültigen Beweis liefern erst die Bilder aus dem Magnetresonanztomografen (MRT) oder dem Computertomografen (CT): Darauf manifestieren sich Hirnblutungen, Veränderungen in den Nervenfasern und als Spätfolge eine Hirnatrophie, der Schwund von Hirnsubstanz. Die Auswirkungen sind vielfältig; sie reichen von mitunter erst im Schulalter auftretenden Konzentrationsschwächen über Seh- und Sprachstörungen bis hin zu Krampfanfällen und schweren Behinderungen.

Doch auch weniger gravierende Misshandlungen führen zu Schäden im Gehirn, sagt der Klagenfurter Kinderchirurg Günter Fasching. Vernachlässigung, Mobbing, Gewalt und Missbrauch lösen unweigerlich Stress aus. Ein ständig unter Druck stehendes Kind bildet zu viel des Stresshormons Cortisol, was wiederum die Hirnentwicklung verzögern kann: Hirnzellen werden zerstört, neue Nervenzellen sprießen nicht mehr, die Hirnaktivität geht zurück. Gleichzeitig "altern" die Kinder schneller, wie eine Studie von Idan Shalev im Fachblatt "Molecular Psychiatry" nahelegt. Der Forscher hatte 236 Kindern im Alter von fünf und noch einmal im Alter von zehn Jahren Abstriche aus der Mundschleimhaut entnommen, sie und ihre Eltern zudem mehrmals befragt. Aus den Abstrichen destillierte Shalev die Telomere der Kinder, also jene Chromosomen-Enden, die mit großer Wahrscheinlichkeit das biologische Alter eines Menschen anzeigen. Telomere verkürzen sich im Laufe des Lebens, und je kürzer sie werden, desto anfälliger scheinen Menschen für Krankheiten und den Abbau geistiger Fähigkeiten zu sein.

Shalevs Ergebnis ist bitter: 42 Prozent der untersuchten Kinder hatten bereits Gewalt erlebt. Ihre DNA-Tests zeigten deutlich kürzere Telomere als jene ihrer gewaltfrei aufgewachsenen Altersgenossen. Die kürzesten Telomere hatten die Kinder, die Opfer mehrerer Formen von Gewalt geworden waren. "Das zeigt, dass wir Kinder noch besser schützen müssen. Telomere können dabei als Stressmarker gute Dienste leisten", sagte Studienautor Shalev bei einer Konferenz.

Intensivere Betreuung

Könnten Genanalysen demnach bald zu den Methoden der Kinder-Forensiker zählen? Durchaus denkbar, sagt Kinderchirurg Fasching. Je früher häusliche Gewalt ans Licht komme, desto besser könne man sie eindämmen. Oft entschärfe eine intensive Betreuung der Familie die Situation für Kinder grundlegend.

Früher erfuhren Ärzte in Österreich nicht, wie es mit ihren jungen Patienten weiterging. Fasching und seine Mitstreiter haben durchgesetzt, dass Jugendämter sie nun auf Anfrage über den weiteren Lebensweg der Kinder informieren dürfen. Bei Max, dem Buben mit dem eingerissenen Darm, hatte Fasching noch weitere alte Verletzungen gefunden. Eine Ganzkörper-Szintigrafie, bei der Max eine gering radioaktive Substanz verabreicht bekam, die sich kurzzeitig in den Knochen anreichert und anschließend im Scanner auch kleinste Unregelmäßigkeiten zeigt, förderte angeknackste Rippen zutage. Der Täter war bald ausgeforscht. Er stammte, wie so oft bei Gewaltdelikten, aus der engsten Familie und wurde angezeigt. Die Kinder- und Jugendhilfe beschloss, den Jungen nicht in seinem Umfeld zu belassen. Max lebt nun bei Verwandten. Es geht ihm gut.

Auch der Balte Viktor ist wohlauf. Er bekam Asyl in Österreich und hat seine Sprach-und Koordinationsstörungen heute gut im Griff. Mehr Sorgen bereitet seinem Arzt Viktors Psyche. Traumatisierte lassen sich mit Psychotherapie gut stabilisieren, haben aber nach dem Ende der Behandlung eine hohe Rückfallquote. "Ein minimaler Anlass kann die Patienten retraumatisieren", sagt Folterexperte Siroos Mirzaei. Medikamentöse Unterstützung könnte das Rückfallrisiko minimieren, doch noch gibt es keine adäquaten Mittel dagegen. Mirzaei setzt seine Hoffnung auf neue Substanzen, deren Wirksamkeit an Patienten mittels Untersuchung im PET-Scanner getestet wird. Das Gehirn habe viele Rezeptoren, von denen man immer mehr auf den Scans darstellen könne, so Mirzaei. Diese Tests könnten zur Entwicklung neuer Medikamente führen.