Ein überfülltes Boot mit Menschen auf dem Wasser, einige in Rettungsdecken gehüllt.

Flüchtlinge auf Lampedusa: Das Loch im Zaun

_______

Von Anna Roxvall (Text) und Johan Persson (Fotos)

Die Frühlingssonne ist warm, aber der Wind frischt auf. Weiße Wellen schlagen gegen die salzigen Felsküsten der Insel Lampedusa. Am Horizont taucht ein Schiff der Küstenwache auf, mit hoher Geschwindigkeit kommt es näher. Auf den ersten Blick scheint das Schiff in der Sonne zu glänzen, aber als es sich dem Hafen nähert, wird klar, warum: Hunderte Menschen stehen, eingehüllt in goldene Thermodecken, schweigend an Deck.

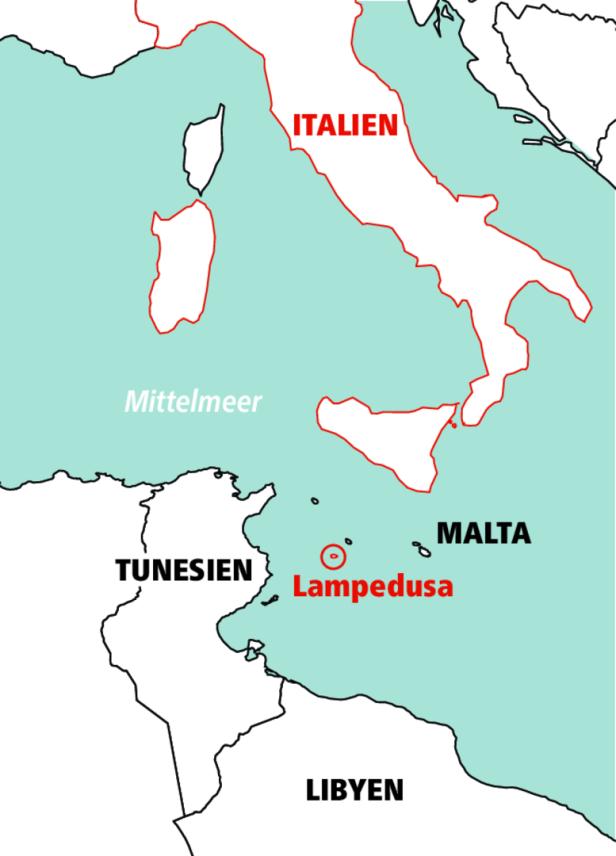

Es ist das Osterwochenende 2023, und trotz des unberechenbaren Wetters sind in weniger als 24 Stunden mehr als 1000 Migranten auf der winzigen italienischen Insel angekommen. Insgesamt werden es an diesem einen Wochenende rund 2000 sein. Wenn das so weitergeht, wird die Zahl der Ankünfte in Italien bald ähnlich hoch sein wie im Rekordjahr 2016. Damals waren es über 180.000. Die Wirtschaftskrise und die politische Instabilität in Tunesien, gepaart mit rassistischen Angriffen auf Menschen aus Subsahara-Afrika, haben Tausende dazu gebracht, sich auf das Meer zu wagen. Der Seeweg von Tunesien ist, unter Umgehung Libyens, zur Hauptroute im zentralen Mittelmeer geworden.

Die italienische Küstenwache hat einige Migrantenboote am Kai vertäut. Zu den üblichen hölzernen Fischerkähnen ist eine neue Art von Wasserfahrzeugen dazugekommen, die Einheimische „Eisenboote“ nennen. Die billigen, massenproduzierten Todesfallen aus dünnem Blech sind äußerst flach und verfügen über keinerlei Lufttanks. Spült eine Welle über sie hinweg, versinken sie wie ein Stein.

22 Lebende, 16 Tote

Ingo Werth und seine Crew haben das schon erlebt. Ihr 18 Meter langes Zweimast-Segelschiff „Nadir“ wird von der kleinen gemeinnützigen Organisation „Resqship“ aus Hamburg betrieben. Die Nadir ist nicht wirklich zur Seenotrettung geeignet. Normalerweise verteilen Werth und seine Crew Schwimmwesten an Migranten und überwachen Boote, die zu sinken drohen, während sie auf die Ankunft professioneller Retter warten. Aber dieses Wochenende ist alles andere als normal, und vor zwei Nächten musste die Besatzung der Nadir Menschen aus dem Meer retten.

Ingo Werth rettet Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken. Sein Segelboot "Nadir" ist dafür nicht wirklich geeignet.

Ingo Werth erzählt von jener verhängnisvollen Nacht. Seine Crew hatte in der Nähe von Tunesien Rettungswesten an 36 Personen in einem Eisenboot verteilt und danach alles darangesetzt, einen Zusammenstoß zwischen zwei weiteren überfüllten Eisenbooten mit 50 bis 60 Personen an Bord zu verhindern. Um halb drei Uhr früh hatte die italienische Küstenwache den Einsatz übernommen, Werth schickte seine Crew ins Bett. Doch dann tauchte ein weiteres Schiff der Küstenwache auf.

„Wo ist das Migrantenboot, haben Sie es gesehen?“, fragte der Kapitän. In der Nähe habe es einen schweren Unfall gegeben, Werth solle bitte dorthin fahren, weil die Küstenwache zu einem anderen Unfall ausrücken müsste.

Werth bekam die Koordinaten des Schiffswracks, weckte seine Mannschaft und startete den Motor. Es war jetzt halb vier Uhr früh und stockdunkel. Werth war noch nie in diesen Gewässern gesegelt und bezweifelte, dass er etwas finden würde.

Doch dann, nach nur 25 Minuten, sagte jemand aus der Crew: „Halten Sie den Motor an, und hören Sie hin!“ Und da waren sie – eine Gruppe von Menschen auf dem Wasser, sie schwammen und riefen um Hilfe.

Die Nadir fuhr vorsichtig näher heran, bald waren verzweifelte Menschen zu sehen, die sich an im Meer treibende Autoreifen klammerten. Die Besatzung begann sofort, die Überlebenden aus dem kalten Wasser zu ziehen.

Es dauerte zweieinhalb Stunden, bis alle an Bord waren, 22 Lebende und zwei Tote. Die Überlebenden sagten, dass mindestens 38 Menschen an Bord gewesen waren. Damit war klar: Mindestens 16 Menschen sind in dieser Nacht im Mittelmeer ertrunken.

Ein blaues Boot liegt auf felsigem Untergrund am Meer.

Verlassenes, halb kaputtes Flüchtlingsboot auf Lampedusa: "Spült eine Welle über sie hinweg, versinken sie wie ein Stein."

Werth und seine Crew übermittelten ihre Informationen an die italienischen Behörden, die Zahlen der Toten und Vermissten wurden in die Statistik aufgenommen. Viele andere jedoch nicht. So wie die Zahl der in Italien ankommenden Migranten steigt, so steigt auch die Zahl der Toten. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen hat zwischen Jänner und März dieses Jahres mehr als 440 Todesfälle im zentralen Mittelmeer dokumentiert – die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher sein. Es war das tödlichste Quartal seit 2017. Verzögerungen bei den staatlich geleiteten Rettungsaktionen werden als wichtiger Faktor genannt.

Das Seerecht verpflichtet Kapitäne, die auf dem Meer Menschen in Lebensgefahr entdecken, Hilfe zu leisten, sofern sie ihre eigene Crew dadurch nicht in Gefahr bringen. Überlebende müssen in den nächsten sicheren Hafen gebracht werden. Weder Libyen noch Tunesien gelten als sicher, da es dort kein funktionierendes Asylsystem gibt. Menschen, die im Mittelmeer gerettet werden, müssen also nach Europa gebracht werden – was die EU-Mitgliedstaaten vermeiden wollen.

„Eine Art Vakuum“

Im Lauf der Jahre hat die EU einen Großteil ihrer Marineeinheiten von den am stärksten befahrenen Routen des Mittelmeers abgezogen. Gleichzeitig investiert sie in die Ausbildung und Aufrüstung der berüchtigten libyschen Küstenwache, damit diese Migrantenboote von der Überfahrt nach Europa abhält. Malta führt kaum noch Such- und Rettungsaktionen durch, und Italien hat weder den Willen noch die Mittel, die gesamte Verantwortung zu übernehmen.

Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen wie „Ärzte ohne Grenzen“ und „Sea-Watch“ haben diese Lücke einigermaßen gefüllt, aber in den vergangenen Jahren haben die EU-Mitgliedstaaten eine Vielzahl an rechtlichen Maßnahmen ergriffen, um die Operationen der NGOs zu behindern. Ein im Februar in Kraft getretenes Dekret der italienischen Regierung zwingt die Schiffe der Hilfsorganisationen dazu, nach einer Seenotrettung sofort den ihnen zugewiesenen Hafen anzusteuern – auch wenn es nicht der nächstgelegene ist. Auf mögliche weitere Notfälle darf auf dem Weg dorthin nicht mehr reagiert werden.

Auf See treibendes "Eisenboot": Die billigen Todesfallen aus dünnem Blech liegen äußerst flach auf dem Wasser und verfügen über keinerlei Lufttanks.

Seither weisen die italienischen Behörden den Schiffen der NGOs Häfen zu, die weit von Lampedusa entfernt liegen. Deshalb gab es an diesem tödlichen Ostersonntag neben Werths „Nadir“ kein einziges freiwilliges Rettungsschiff bei Lampedusa.

Auf der Landebahn der Insel bereitet sich die Besatzung der „Seabird“ am vergangenen Dienstag auf einen Einsatz vor. Das Propellerflugzeug wird von der deutschen NGO Sea-Watch zusammen mit der Organisation „Humanitarian Pilots Initiative“ betrieben. In den vergangenen Tagen hat die Crew der Seabird zahlreiche Boote in Not gesichtet. „Es gibt eine Art Vakuum“, sagt Sea-Watch-Sprecher Felix Weiss. „Wir können mit unseren zivilen Flugzeugen fliegen, aber wir haben keine zivilen Akteure mehr, mit denen wir die Such- und Rettungsaktionen koordinieren können.“

Laut Weiss ist die Lage im zentralen Mittelmeer im Frühling normalerweise eher ruhig. Das Wetter ändert sich von Tag zu Tag, und bei Wind und Wellen fahren die Boote nicht ab. Doch dieses Jahr ist nichts wie sonst. Im März versuchten die Menschen selbst bei schlechtem Wetter, von Libyen und Tunesien aus loszufahren.

Weiss und die Crew haben viele Beispiele dafür, was die IOM als „verzögerte oder ausbleibende Reaktion der Küstenstaaten“ bezeichnet. „Am 12. März wurden wir Zeugen, wie ein Handelsschiff von der Rettungsleitstelle in Italien die Anweisung erhielt, nicht einzugreifen, sondern sich direkt mit der libyschen Küstenwache abzustimmen“, erinnert sich Weiss. Doch als Sea-Watch die libysche Küstenwache kontaktierte, hieß es, dass kein Schiff zur Verfügung stünde und die Entfernung zu groß sei. „Also versuchten wir, mehrere Rettungsleitstellen und Handelsschiffe in der Nähe zu kontaktieren, aber ohne Erfolg.“

In der Früh kenterte das Boot, 30 Personen ertranken.

„Von Libyen aus ist es unmöglich“

Mitglieder der Crew polieren die Fenster des Flugzeugs und überprüfen, ob die Geräte funktionieren. Die heutige Mission wurde einberufen, weil in der Nähe der ostlibyschen Küste ein Flugzeug der italienischen Finanzpolizei ausgemacht wurde. „Sie kreisen, also vermuten wir, dass sie ein Migrantenboot gesichtet haben“, sagt Weiss.

Er behält recht. Einige Stunden später entdeckt die Seabird-Besatzung zwei völlig überfüllte Fischerboote mit rund 400 Menschen an Bord, die bei schwierigem Wetter auf dem Weg von Ostlibyen in europäische Gewässer sind. Die Route wurde in der Vergangenheit kaum genutzt, da sie lange und gefährlich ist. „Früher fanden wir auf dieser Route ein oder zwei große Boote pro Jahr, jetzt sind es zwei an einem Tag“, sagt Weiss.

Polizisten stehen neben einer Gruppe von Menschen, die in goldene Rettungsdecken gehüllt sind.

Von der italienischen Küstenwache gerettete Migraten kommen im Hafen von Lampedusa an.

Flüchtende machen sich dort auf den Weg, wo es gerade möglich ist – unabhängig davon, wie gefährlich die Routen sind. Europa versucht, die Löcher zu stopfen, aber es tauchen immer neue auf. Seit die Kooperation der EU mit der libyschen Küstenwache die Überfahrt von dort Richtung Norden erschwert hat, machen sich immer mehr Menschen von Tunesien aus auf den Weg.

Wann immer neue Routen auftauchen, spricht sich das herum. Auch Puot hat gehofft, es von Tunesien aus nach Europa zu schaffen. Der 24-jährige Südsudanese ist vor vier Jahren aus seinem vom Krieg zerrütteten Land geflohen, saß dann aber im libyschen Bürgerkrieg fest. Puot versuchte mehrmals, das Mittelmeer zu überqueren, wurde aber jedes Mal von der libyschen Küstenwache gefasst und in eines der berüchtigten Gefangenenlager gesperrt.

„Ich habe acht Mal versucht, nach Lampedusa zu kommen, doch von Libyen aus ist das unmöglich“, sagt Puot. In der Hoffnung auf ein Entkommen nach Europa hat sich der junge Südsudanese im vergangenen Jahr beim UNHCR als Flüchtling registrieren lassen, geführt hat es zu nichts. Als er hörte, dass die Überfahrt von Tunesien nach Italien einfacher geworden sein soll, beschloss er, sich zusammen mit Freunden auf den Weg zu machen.

Sie haben gesagt, dass sie mich töten werden, wenn ich zurückkomme.

Südsudanesischer Flüchtling über die tunesische Grenzpolizei

Doch die Gruppe hatte kein Glück. Die Freunde versuchten, die Landgrenze nach Tunesien zu überqueren, wurden aber von der tunesischen Polizei zurückgedrängt und verprügelt. „Sie haben mir gesagt, dass sie mich töten werden, wenn ich zurückkomme“, erinnert sich Puot.

Seit den Misshandlungen durch die Polizei hat er Schwierigkeiten, sich zu artikulieren und lallt beim Sprechen. Er musste seine Freunde verlassen und nach Tripolis zurückkehren, um sich zu erholen. „Aber vielleicht versuche ich es noch einmal nach Tunesien, wenn ich wieder gesund bin.“

„Insel der Widersprüche“

Im Hafen von Lampedusa ist es dunkel geworden. Ein weiteres Schiff der Küstenwache, vollgepackt mit Überlebenden, läuft in den Hafen ein. Das Heulen der Sirene eines Krankenwagens durchdringt die Nacht. Journalisten und Einheimische dürfen sich den Migranten nicht nähern. Diese werden, bewacht von einem Polizisten, hinter einem Zaun festgehalten und schließlich in Busse verladen. Lediglich ein paar Wärmedecken, die wie riesige goldene Verpackungsreste herumliegen, verraten, dass sie jemals hier waren.

Eine Gruppe von Menschen steht unter Bäumen, einige in goldene Rettungsdecken gehüllt.

Flüchlingslager auf Lampedusa. Früher konnten sich die Menschen durch ein Loch im Zaun aus dem Lager schleichen. Heute sind sie darin eingesperrt.

Zwei Tage später ruft die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wegen der Masseneinwanderung einen sechsmonatigen Ausnahmezustand aus. Auf Lampedusa wird die Lage immer verzweifelter. Der Bürgermeister fordert, dass im Hafen dauerhaft Fähren ankern, damit die Migranten schneller aufs Festland gebracht werden können.

Touristen bekommen von dem Chaos auf der Insel nicht viel mit. Die ersten Feriengäste sind bereits eingetroffen, sie sitzen in der Fußgängerzone auf der Via Roma und trinken Cappuccino und überteuerte Cocktails. Fischer leeren ihre Netze, Kinder spielen in den Gassen Fußball, während die Menschen, die international für Schlagzeilen sorgen, nirgends zu sehen sind. Sie sind im sogenannten „Hotspot“ eingesperrt, dem auf 400 Personen ausgelegten und längst völlig überfüllten Flüchtlingslager der Insel. Zäune, bewacht von bewaffneten Soldaten, schirmen das Lager ab, das in einer Senke zwischen Bergen liegt und nur durch eine schmale Straße mit der Außenwelt verbunden ist. Niemand darf die Insel verlassen, bis es Zeit ist, die Fähre zum Festland zu besteigen.

Giovanni d’Ambrosio vom Projekt „Mediterranean Hope“ schließt gerade die Bibliothek ab. Den ganzen Tag waren Kinder aus der Region hier, um zu lesen und zu spielen.

„Die Flüchtenden befinden sich in einem Ausnahmezustand“, sagt d’Ambrosio, „aber Lampedusa ist, wie Sie sehen können, keinesfalls dem Untergang geweiht.“ Ins Leben gerufen wurde Mediterranean Hope 2014 von der Föderation der evangelischen Kirchen in Italien. Kurz nach einem schweren Schiffsunglück, das das ganze Land erschütterte, wollten die Initiatoren etwas für die lokale Gemeinschaft tun und Begegnungsräume für Migranten und Einheimische schaffen. Damals konnten sich Geflüchtete durch ein Loch im Zaun aus dem Lager schleichen, ohne dass es jemanden störte. Sie konnten in der Stadt Kaffee trinken gehen, das WLAN im Büro von Mediterranean Hope nutzen und kostenlose Italienischkurse besuchen. Doch während der Pandemie wurde der Zaun repariert. Seither sind die Menschen im Lager eingesperrt.

Die Journalistin Anna Roxvall und der Fotograf Johan Persson sind seit 2008 ein Team und arbeiten vorwiegend zum Thema Flucht. Ihr Buch "Till Varje Pris" (Um jeden Preis) über die Migrationspolitik der Europäischen Union ist 2021 in Schweden erschienen.

Was denken die Einwohner Lampedusas über die Menschen im Lager? D’Ambrosio fällt eine Antwort darauf schwer. „Als es Orte der Begegnung gab, war es noch möglich, miteinander in Beziehung zu treten“, sagt er schließlich. „Jetzt ist das Leben völlig getrennt.“

Gemeinsam mit seiner Kollegin Emma Giacomo spaziert Giovanni d’Ambrosio die Via Roma entlang. Am Ende der Straße, dort, wo die Klippen steil ins Meer abfallen, wacht eine Statue der Mutter Maria mit dem Jesuskind über die Seeleute. „Sehen Sie nur, wie schön das ist“, sagt Giacomo.

Wie würde Sie jemandem, der Lampedusa nicht kennt, Ihre Heimat beschreiben? Giacomo denkt eine Weile nach, schließlich antwortet sie: „Zehntausende reisen jedes Jahr mit dem Flugzeug an, während andere Menschen gezwungen sind, ihr Leben zu riskieren, um sich hierher in Sicherheit zu bringen.“ Am Ende kommt Giacomo doch noch ein Lächeln über die Lippen: „Es ist eine Insel der Widersprüche.“