Buchautorin Dr.in Birgit Kofler Bettschart steht vor Bücherschrank.

Von Pionierinnen und Expertinnen

Als Rosa Kerschbaumer- Putjata am 2. April 1889 das Podium betritt, herrscht im Saal absolute Stille. Ihre Re- de wird von den Zuhörerinnen mit Spannung erwartet. Denn es geht um die Frage, ob Frauen in Österreich zum Medizinstudium zugelassen werden sollen – etwas, das ihnen bis dato verwehrt geblieben war. Rosa Kerschbaumer-Putjata weiß, wovon sie spricht. Die resolute Frau absolvierte ihr Medizinstudium in Bern und lernte danach beim renommierten Ophthalmologen Ferdinand von Arlt, dem Leiter der Universitäts-Augenklinik in Wien. Doch trotz ihrer guten Ausbildung darf sie in Wien nicht ordinieren. Daran ändert auch ihre Heirat mit dem Augenarzt Friedrich Kerschbaumer nichts – und auch nicht, als das Ehepaar gemeinsam in Salzburg eine Augenklinik gründet. Rosa Kerschbaumer- Putjata darf ihrem Mann, zumindest offiziell, nur assistieren. In ihrer Rede vor dem Verein für erweiterte Frauenbildung bringt die Ärztin ihre Argumente gleich auf den Punkt: „Einer der beliebtesten Einwände besteht in der Behauptung, dass es der Frau überhaupt an der geistigen Befähigung zum Studium fehle“, sagt sie. „Seitdem aber die Wissenschaft gelehrt hat, dass die Intelligenz nicht vom Gewichte des Gehirns abhängt und die weiblichen Ärzte in allen Ländern der Welt überraschende Erfolge aufweisen, beginnt dieser Einwand zu verstummen.“ Abschließend appelliert Rosa Kerschbaumer noch an die Zuhörerinnen, ihre Bemühungen um ein Frauenstudium nicht aufzugeben. Auch sie persönlich kämpft weiter – 1890 wird der Augenärztin schließlich von Kaiser Franz Joseph eine Ausnahmegenehmigung erteilt, sodass Rosa Kerschbaumer-Putjata die erste anerkannte Ärztin der Habsburgermonarchie war.

Steiniger Weg

Und doch sollten noch zehn weitere Jahre vergehen, bis Frauen tatsächlich zum Medizinstudium zugelassen wurden. Am 3. September 1900 waren in den Hörsälen auch Studentinnen zu fin- den – allerdings wurde ihnen die Ausbildung nicht leicht gemacht. So schrieb der Apotheker Hermann Schelenz etwa in seiner Publikation „Frauen im Reiche Aeskulaps“: „Wie es nichts Widerwärtigeres giebt, als ein sich spreizender und weiblich zierender Geck, so giebt es nichts Widerwärtigeres, wie ein die gesteckten Grenzen überschreitendes Mannweib.“

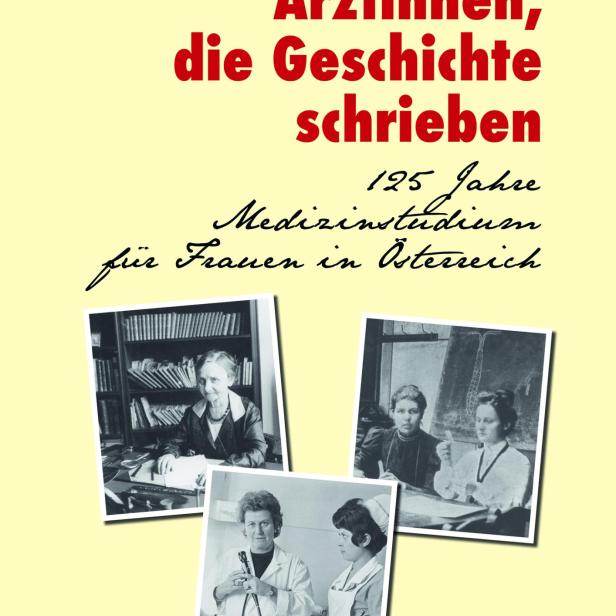

Das Buch „Ärztinnen, die Geschichte schrieben“ von Birgit Kofler-Bettschart.

Birgit Kofler-Bettschart „Ärztinnen, die Geschichte schrieben“.

Ampuls Verlag, 29,90 Euro

Welchen weiteren gesellschaftlichen Widerständen Medizinstudentinnen begegneten, welche persönlichen Opfer sie bringen mussten und welche oft vergessenen Beiträge sie schließlich als Ärztinnen für die Medizin leisteten, machte die Medizinische Universität Wien im Frühjahr 2025 zum Thema einer Ausstellung im Josephinum. Nun ist dazu auch ein Buch erschienen. Die Autorin Birgit Kofler-Bettschart arbeitet in „Ärztinnen, die Geschichte schrieben“ die Thematik akribisch aus. Sie berichtet von Dora Brücke- Teleky, Stephanie Weiss-Eder und Flora Stricker-Barolin, die als erste Frauen am Seziertisch standen und entgegen den Erwartungen ihrer männlichen Kollegen nicht in Ohnmacht fielen, von Rückschlägen während der NS-Zeit, dem Neubeginn ab 1945, und sie wirft einen Blick in die Zukunft, in der Frauen in der Medizin endlich den Platz haben sollen, den sie verdienen. Interviews mit Medizinerinnen, die zu dem Thema viel zu sagen haben, runden das Buch ab.