profil-Crime: Der kurze Brief zum langen Lebewohl

Karl-Heinz Biack sitzt an einem Herbstvormittag im Wintergarten seiner Salzburger Wohnung mit Blick auf bunte Bäume. Draußen flattern Vögel. Drinnen ist Justitia wie erstarrt. Die Holzfigur in Biacks Rücken rührt sich keinen Millimeter. Die an der Wand thronende Göttin der Gerechtigkeit, Schwert und Waagschale in Händen, erzählt viel von seiner Geschichte.

Biack ist 83 Jahre alt, ein Mann mit Begabung zur Geduld, die Stimme ruhig, die Gesten sparsam, wache Augen, silbergraues Haar. Er wirkt aufgeräumter als bei den ersten Begegnungen im Zuge der Recherchen für diese Geschichte. „Papschis Abschiedsbrief“, das sagt Biack oft in den folgenden Stunden. Papschi, so nennt Karl-Heinz Biack seinen Vater Karl, der Anfang November 1944 im Münchner Strafgefängnis Stadelheim hingerichtet wurde. An Papschi hat er nur mehr vage Erinnerungen. Für seine jüngere Schwester Eleonore ist der Vater ein Unbekannter. Karl-Heinz Biacks Erzählungen führen weit in die Zeit zurück. An einem anderen Ort ruckelt in der Wohnung der Stundenzeiger einer Uhr, dass man das Verstreichen der Jahrzehnte zu spüren glaubt.

Auf den ersten Blick mag es aussehen, als handle dieser Bericht von einem stockfleckigen DIN-A4-Blatt mit schwer entzifferbarer Schrift. Bei genauerem Hinsehen ist die Historie von Karl Biacks Abschiedsbrief eine Geschichte über Österreichs Umgang mit seiner jüngeren Vergangenheit, mit dem Erbe des Nationalsozialismus. Die Posse um den Brief ist auch ein Lehrstück darüber, wie Rechtsprechung zuweilen an der Realität scheitert. Ganz abwegig ist der Gedanke nicht, dass der Fall B. nach den Buchstaben des Gesetzes erfüllt wurde – und dass das Ergebnis dennoch eine offenkundige Ungerechtigkeit ist.

Zum Ende der Begegnung kann man viele Linien durch Karl-Heinz Biacks Erinnerungen ziehen. Von Kurt Waldheim zu Engelbert Dollfuß und Leopold Figl. Von einem früheren TV-Star zu einem italienischen Komponisten. Von dem NS-Strafrichter Roland Freisler zu Sophie Scholl und dem Widerstandskämpfer Claus von Stauffenberg. Vom Hinrichtungsraum in Stadelheim zu einem Bürozimmer im Bezirksgericht Salzburg.

Die Geschichte des Briefs beginnt, wenn man einen Zeitpunkt herausgreifen möchte, der zugleich ein jäher Wendepunkt ist, im Jahr 1944. Karl-Heinz Biack war fünfeinhalb Jahre alt, als sein Vater hingerichtet wurde. „Ich erinnere mich an den großen Tisch in der Küche, um den viele Leute saßen. Ich sehe mich als kleinen Buben, der am Senderrad des Radios dreht.“ Weitere Erinnerungsbilder mit Papschi: Der Vater zeigte dem Sohn eine Schildkröte. Der Kleine weigerte sich, das Tier anzugreifen. Der Vater litt an Ischias. Karl-Heinz Biack sieht die Vereisungssalbe noch heute vor sich.

Der Polizeijurist Biack war denunziert worden, „Feindsender“ zu hören. Drei Stunden vor seinem Tod unter der Guillotine richtete er in einem eigenhändigen Brief letzte Worte an seine Ehefrau Edeltraud und seine beiden Kinder. Edeltraud, die ebenfalls wegen des Hörens ausländischer Rundfunksender im Frauengefängnis Bernau inhaftiert war, bekam Karls Abschiedsbrief in ihre Zelle zugestellt. Nach wenigen Wochen wurde der Brief konfisziert, der Familie blieb eine Kopie.

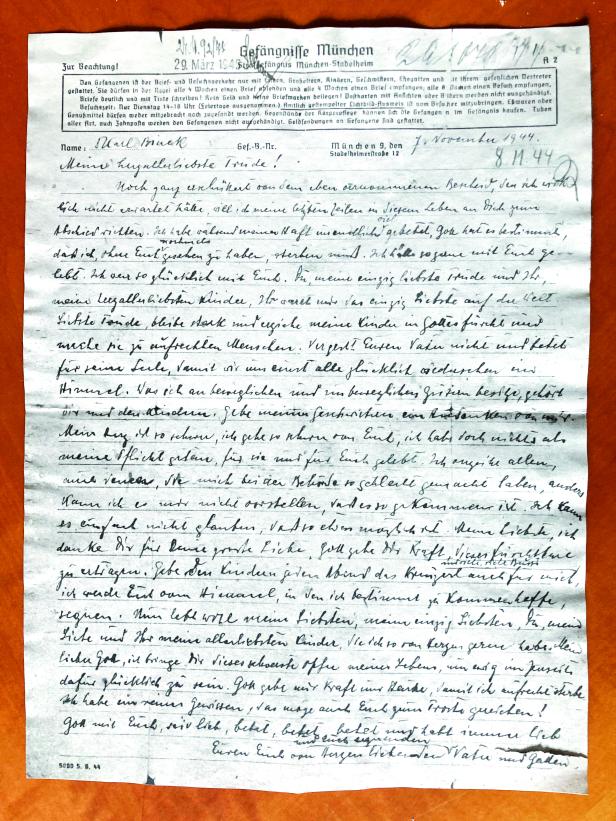

Ein Brief aus dem Gefängnis München-Stadelheim vom 7. November 1944, geschrieben von Wall Bouck an seine Familie.

Kopie des Abschiedsbriefes von Karl Biack: „Letzte Zeilen in diesem Leben“

Karl Biacks Leben und Sterben hat in zwei Heftordnern Platz, auf deren Rückenschilder der Sohn „Papschi I“ und „Papschi II“ geschrieben hat. Karl-Heinz Biack hat die Dokumente jahrelang zusammengetragen, Belege eines ruhigen, normalen Lebens aus der Zeit vor der Diktatur. Universitätsurkunden, den Trauschein, ein Werbeblättchen für die Hochzeitsreise nach Dubrovnik, Arbeitszeugnisse, die stürmische Widmung des italienischen Komponisten Ferruccio Busoni, bei dem Edeltraud als junge Frau Gesangsunterricht genommen hatte. Außerdem ein Artikel, wie der spätere Bundeskanzler Leopold Figl seinen Jugendfreund Karl zur Studentenverbindung brachte. Das Telegramm von Engelbert Dollfuß, in dem der damalige Bundeskanzler und Austrodiktator seine Teilnahme an einer Samstagabendgesellschaft absagte. Das Dokument aus einer Münchner Behörde von Ende November 1944, in dem vermerkt ist, dass Karl Biack in der Stadelheimer Straße 12 „verstorben“ sei.

Ab 1938, mit Hitlers Einmarsch in Österreich, entfaltete sich der Wahnsinn um Karl Biack. Er wurde als Polizeijurist wegen politischer Unzuverlässigkeit vom Dienst beurlaubt und zwangspensioniert, woraufhin er in Wien Medizin studierte; die Zulassung zu Prüfungen wurde ihm allerdings verweigert. Im Februar 1943 wurde Biack aufgrund Personalmangels als Leiter des Wirtschaftsamtes im bayerischen Traunstein eingesetzt. Am 21. März 1944 wurde er um 16 Uhr an seinem Arbeitsplatz verhaftet. Am Tag darauf suchte Edeltraud Biack, aufgelöst in Angst, den Salzburger Sitz der Gestapo auf, um etwas über den Verbleib ihres Mannes zu erfahren. Sie wurde vom Fleck weg verhaftet.

Die Kinder Karl-Heinz und Eleonore kamen zunächst zu Verwandten nach Kritzendorf und Tulln, in ein Haus in der Nussallee, in dem früher der Vater des späteren Bundespräsidenten Kurt Waldheim gewohnt hatte. Karl-Heinz und Eleonore haben ihren Vater nie mehr wieder gesehen. Wer diese schwarz gekleidete Frau sei, fragte Karl-Heinz, als die Mutter nach Ende der Einkerkerung ihren Sohn in Tulln abholte.

Peter Garden ist eine weitere Person, um die es hier geht. Garden war Ende der 1960er-Jahre eine TV-Berühmtheit. „Sonnyboy“ nannte man das damals. Nach allem, was man heute weiß, war es der vor wenigen Jahren verstorbene Garden, der 1944 als Gestapo-Spitzel für angeblich 6000 Reichsmark und Lebensmittelkarten Karl und seine Ehefrau Edeltraud sowie weitere Bekannte der Biacks denunziert hatte. „Rundfunkverbrecher festgenommen“, hetzte die „Salzburger Zeitung“: „Die angeführten Personen haben fortlaufend Feindsender abgehört.“

Zwei Tage nach Claus von Stauffenbergs Attentatsversuch auf Hitler verurteilte der Präsident des Volksgerichtshofs Karl Biack am 22. Juli 1944 zum Tod durch das Fallbeil. Jener Roland Freisler, der eineinhalb Jahre zuvor die Widerstandsgruppe um Sophie Scholl im Brüllton in die Münchner Hinrichtungskammer geschickt hatte. „Karl Biack hat also seine Wohnung zu einer Zentrale des Feindfunkhörens gemacht“, ist im Urteil zu lesen. Hass und Hetze verschwammen bis zuletzt konturlos ineinander: „Und das, obgleich er als Beamter unserem Führer den Treueid geleistet hat. Er hat unser Vertrauen und unsere Kraft, mannhaft für unsere Freiheit zu kämpfen, schwer angegriffen und sich damit zum Zersetzungspropagandisten unserer Kriegsfeinde gemacht. Er ist für immer ehrlos geworden und musste mit dem Tode bestraft werden.“

Karl Biack wurde am 7. November 1944 um 16.02 Uhr enthauptet. „Der Hinrichtungsvorgang dauerte vom Verlassen der Zelle gerechnet 52 Sekunden, von der Übergabe an den Scharfrichter bis zum Fall des Beiles sieben Sekunden“, protokollierten die Bürokraten des Mordens: „Zwischenfälle oder sonstige Vorkommnisse von Bedeutung sind nicht zu berichten.“

Nicht nur die Täter verstummten nach Kriegsende, viele Opfer richteten sich ebenfalls in ihrer Wortlosigkeit ein. Nach 1945 wollte man mit den Widerständlern nichts zu tun haben, die Familien blieben unter sich, die Opfer wurden in kleinem Rahmen gewürdigt, ihre Nachleben oft nicht über die Zeit gerettet. Bald waren Karls letzte Worte auch den Biacks beinahe abhandengekommen. Edeltraud Biack starb 2001. Sie hatte nie viel über die dunkle Zeit erzählt, erinnert sich Karl-Heinz Biack: „In der Verlassenschaft fand ich die Kopie von Papschis Abschiedsbrief.“ Er erkundigte sich in Berlin, Wien und München nach Akten. Es gab sie. Aber keinen Abschiedsbrief.

Später bekam er den Tipp, im Salzburger Bezirksgericht nachzufragen. Endlich fand Biack den Brief im Original, das letzte Lebenszeichen seines Vaters, das der Sohn nur als fahle Xerokopie kannte. Kurz hielt Biack den Brief in Händen, hüpfte fast vor Glück. An dieser Stelle hätte die Geschichte vorbei sein können. Er hatte gefunden, wonach er fast 20 Jahre lang gesucht hatte. Wäre da nicht dieser eine Satz im Abschiedsbrief gewesen: „Was ich an beweglichen und unbeweglichen Gütern besitze, gehört Dir und den Kindern.“ Besagte Zeile wurde vom Gericht als Testament gewertet, daher habe die Verwahrung des Briefs „dauerhaft“ zu erfolgen, § 173 Z 7 Geschäftsordnung der Gerichte. Biack klagte auf Herausgabe.

Bis zum Bezirksgericht sind es von Biacks Wohnung nur wenige Minuten Spazierweg. Aber eigentlich sind es Welten. Es folgte Beschluss auf Beschluss, Aktenzahlen 41 A 119/20d-47, GZ 21 R 141/20m-53, 2 Ob 168120z-2. Die 1. und die 2. Instanz beurteilten Biacks Gesuch abschlägig. In dieser Geschichte gab es von Anfang an eine Unwucht, nicht nur, was deren vorläufiges Ende betrifft: Mitte Oktober 2021 lehnte es der Oberste Gerichtshof in Wien endgültig ab, Biack die letzte Nachricht seines Vaters im Original auszufolgen. Jetzt kann nur noch ein Gnadenakt des Bundespräsidenten den Brief für Biack retten.

In lähmender Ausführlichkeit ist die Ablehnung der Behörde auf vielen Seiten begründet. Wenn das alles nicht so unbegreiflich wäre, könnte man meinen, hier geschehe etwas, das man als Außenstehender bestenfalls bizarr nennen kann. Es ist ein Spagat der Justiz, der schon beim Zuschauen wehtut, eine unschöne Mischung aus formaljuristischen Begründungen und sturem Beharren: „Das große persönliche Interesse des Antragstellers auf Ausfolgung der letztwilligen Verfügung im Original ist aufgrund der gegebenen Fallumstände vollinhaltlich nachvollziehbar“, verkündet Beschuss 41 A 119/20d-47, die Ausfolgung des Originals sei gesetzlich dennoch unzulässig. Ein Satz wie eine Ohrfeige.

Um eine Ahnung davon zu bekommen, in welch offensichtlicher Schieflage sich juristische Einschätzung und Epistel zueinander befinden, muss man Karl Biacks Abschiedsbrief an seine Familie ausführlich zitieren. „Meine herzallerliebste Trude!“, beginnt der Brief als langes Lebewohl: „Noch ganz erschüttert von dem eben vernommenen Bescheid, den ich wirklich nicht erwartet hätte, will ich meine letzten Zeilen in diesem Leben an Dich zum Abschied richten. Ich habe während meiner Haft unendlich viel gebetet. Gott hat es bestimmt, dass ich, ohne Euch nochmals gesehen zu haben, sterben muss. Ich hätte so gerne mit Euch gelebt. Ich war so glücklich mit Euch. Du, meine einzig liebste Trude und Ihr, meine herzallerliebsten Kinder, Ihr waret mir das einzig Liebste auf der Welt. Liebste Trude, bleibe stark und erziehe meine Kinder in Gottesfurcht und mache sie zu aufrechten Menschen. Vergesst Euren Vater nicht und betet für seine Seele, damit wir uns einst alle glücklich wiedersehen im Himmel.“

An dieser Stelle folgt der Satz, der den Streit um Grundsätzliches auslöste: „Was ich an beweglichen und unbeweglichen Gütern besitze, gehört Dir und den Kindern.“

Und so endet der Brief: „Mein Herz ist so schwer, ich gehe so schwer von Euch, ich habe doch nichts als meine Pflicht getan, für sie und für Euch gelebt. Ich verzeihe allen, auch denen, die mich bei der Behörde so schlecht gemacht haben, anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass es so gekommen ist. Ich kann es einfach nicht glauben, dass so etwas möglich ist. Meine Liebste, ich danke für Deine große Liebe. Gott gebe Dir Kraft, dieses Furchtbare zu ertragen. Gebe den Kindern jeden Abend das Kreuzerl und viele, viele Bussi auch für mich, ich werde Euch vom Himmel, in den ich bestimmt zu kommen hoffe, segnen. Nun lebt wohl meine Liebsten, meine einzig Liebsten, Du meine Liebe und Ihr meine allerliebsten Kinder, die ich so von Herzen gerne habe.“

Karl-Heinz Biacks Hoffnung auf den Brief wurde vom Gericht durch kalte Tatsachen entzaubert. Es gehört zum Wesen dieser Geschichte, dass man irgendwann an den Punkt gelangt, an dem nur noch hilfloses Schulterzucken möglich scheint. Je länger man durch den juristischen Hindernisparcours irrt, desto größere Risse tun sich auch auf. Die Kundmachung von Karl Biacks letztem Willen qua Abschiedsbrief erfolgte Ende Juli 1945 vor dem damals für Erbschaftsangelegenheiten zuständigen Salzburger Gericht. Das Erbe umfasste Hausrat, Möbel und umgerechnet 800 Euro. „Im Sommer 1945 war die Nachlassangelegenheit für unsere Familie für alle Zeiten abgeschlossen“, sagt Karl-Heinz Biack.

Es gibt kaum mehr Gegenstände im Besitz des Sohnes, die Karl Biacks Lebenstragödie bergen. In Karl-Heinz Biacks Wohnung steht ein brauner Glaskasten, der Teil des väterlichen Erbes war. Ein Erinnerungsstück ohne Strahlkraft. In den „Papschi“-Ordnern

findet sich kaum eine von Karl Biack eigenhändig geschriebene Zeile, allein die Mitschrift einer Medizinvorlesung und eine Liste mit Namen und Geburtsdaten in Schönschrift. So gut wie alle Briefe Karl Biacks müssen als verschollen gelten. Die Liste stellte Biack für den „Ariernachweis“ auf. Der Abschiedsbrief des Vaters ist die letzte Brücke zum Sohn.

Nachmittagssonne umspielt Karl-Heinz Biacks Gesicht im Wintergarten. Er kann die Sätze des Urteils inzwischen gut herunterbrechen auf das, was sich wohl viele denken: „Kein Mensch versteht das. Kein Mensch, dem ich davon erzähle, kapiert, weshalb ich Papschis Brief fast 80 Jahre nach seiner Ermordung nicht bekommen darf.“ Die Justitia an der Wand hinter ihm rührt sich nicht. Keinen Millimeter.