Jane Goodall: Die Affenmutter

„Warum er hier mitten unter all seinen Tieren immer Blazer und Krawatte trägt, begreife ich nicht ganz", amüsierte sich Jane Goodall, als sie den Gutsherrn von Aiderbichl, Michael Aufhauser, vom Balkon des Gästehauses betrachtet. Aber er fasziniert mich mit dem, was er hier durchzieht. Wenn der Mann tausende Tiere vor der Schlachtung rettet, soll er doch anziehen, was er will.” Das profil-Interview fand 2009 statt, als Goodall, damals 75, im Zuge der TV-Dokumentation „Jane’s Journey” auf dem Gnadenhof des deutschen Unternehmers bei Salzburg Station machte. Für den profil-Fotografen Philipp Horak posierte Goodall mit freundlicher Geduld. Ihre Freundschaft mit Aufhauser hatte begonnen , als ihr Gepäck vor einem Vortrag in einer Pfarre verloren gegangen war und sie dringend einen Whiskey zur nervlichen Beruhigung brauchte. Das überforderte den gastgebenden Pfarrer und der dort eingeladenen Aufhauser schickte seinen Fahrer los, um welchen zu holen.

Am folgenden Tag sprach Goodall über ihr Lugufu-Projekt , einem von zwölf Flüchtlingslagern in Tansania, wo hunderttausende Menschen aus den kriegszerrütteten Nachbarländern, dem Kongo, Burundi und Ruanda, Unterschlupf finden. Sie sammelte Geld, weil sie den unter primitivsten Bedingungen lebenden Flüchtlingen helfen wollte - nicht zuletzt, weil diese Menschen in ihrer Verzweiflung auch Affen jagen - ihre Schimpansen.

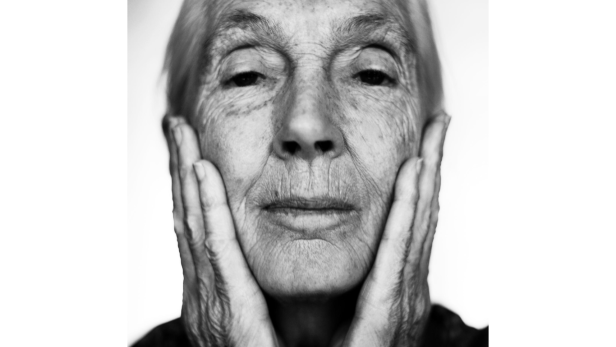

„Sie ist ein Phänomen", flüsterten die erschöpften Mitarbeiter des österreichischen Jane-Goodall-Instituts, das als eine von 21 weltweiten Filialen 2003 gegründet wurde. „Sie jammert nie und bewältigt ein Terminpotenzial, das selbst 30-Jährige in die Knie zwingen würde.” Die Institute kümmern sich nahezu um alles, was in dieser Welt im Argen liegt: die Arterhaltung der Primaten, die Wahrung ihres Lebensraums, die Würde der Flüchtlinge, die Arbeit mit orientierungslosen Kindern und Jugendlichen im Rahmen des „Roots & Shoots”-Programms. Woher ihre Energie kommt, wollte man damals wissen. „Ich habe keine Ahnung, lautete ihre lakonische Antwort, „die ist einfach da.” Auf jeden Fall müsse man nicht nur die Natur und ihr ökologisches Gleichgewicht, sondern vor allem die Menschen retten. Und zwar nicht hintereinander, sondern gleichzeitig. Sonst könnte es nämlich für alle zu spät sein. Goodall verströmte die Aura eines buddhistischen Kraftwerks. Sie bewältigte den Rummel um ihre Person mit Gelassenheit.

Aufgewachsen in einem Frauenhaushalt in Südengland, bekam sie eine Überdosis „Urvertrauen” in ihre weibliche Stärke mit auf den Weg. Als tierverrückte Sekretärin - mehr Geld für eine Ausbildung war nicht drin - flog sie auf Einladung einer Freundin 1957, sie war gerade 23, mit ein paar hundert Pfund nach Kenia. Dort wurde sie Louis Leakey, dem weltbekannten Anthropologen und Fossilienforscher, vorgestellt. Nach drei Jahren konnte sie ihren Job als Exponateordnerin und Betreuerin von Leakeys Haustieren an den Nagel hängen. Leakey fand Sponsoren, denn er war überzeugt, dass die Beobachtung der Primaten wertvolle Hinweise für das Verhalten des "missing link" bringen könnte. Und Frauen, so war er überzeugt, brächten mehr „soziale Anpassungsfähigkeiten und Geduld für diesen Job mit.” Die später ermordete Dian Fossey, der mit dem Film „Gorillas im Nebel” ein Hollywood-Denkmal gesetzt wurde, schickte er zu den Berggorillas nach Ruanda und Goodall zu den Schimpansen ins Gombe-Reservat im Nordwesten Tansanias. Die ehemalige Sekretärin sollte von dort aus die Verhaltensforschung revolutionieren. Hollywood klopfte mehrmals bei ihr an, um ihre Lebensgeschichte zu verfilmen. „Sie wollten, dass mich Meryl Streep spielt”, erzählte sie, „nichts gegen Meryl Streep, aber solange ich lebe, soll man doch einfach mit mir vorlieb nehmen.”

„The Woman, Who Redefined Man” heißt eine der zahllosen Biografien über das Phänomen Goodall. Ihre Forschungsmethode war damals revolutionär. Goodall adaptierte die Lebensgewohnheiten der Schimpansen, um von ihnen akzeptiert zu werden, gab ihnen Namen statt Nummern und entdeckte dabei, dass die Primaten Werkzeuge zum Termitenfang basteln können, über eine eigene Gefühlswelt verfügen, altruistisch agieren, aber auch zu deprimierender Grausamkeit fähig sind - die Mütter fressen bisweilen ihre Jungen, Paviane werden erlegt und verspeist und Revierrivalen mit aller Brutalität getötet. Das waren damals bahnbrechende Erkenntnisse, die der Autodidaktin mit ihren unorthodoxen Forschungsmethoden auch viel Kritik in der männerdominierten Wissenschaftswelt eintrugen. Längst wurde Goodall- laut einer Gallup-Umfrage – zur bekannteste Forscherin der Welt. Sie besaß 23 Ehrendoktorate und mpchte es gar nicht, dass der ehemalige US-Präsident George W. Bush auf Fotos gerne ihren Affen gegenübergestellt wird: „Es ist einfach eine Beleidigung für meine Schimpansen.” Dass Goodall im Alter von 91 Jahren am 1. Oktober auf einer Vortragsreise in Los Angeles starb, ist symptomatisch für ihr Leben.