In den Straßen von Seoul: Proletarier wissen sich zu wehren

In den Straßen von Seoul: Proletarier wissen sich zu wehren

Kino: Start der koreanischen Klassenkampfsatire „Parasite“

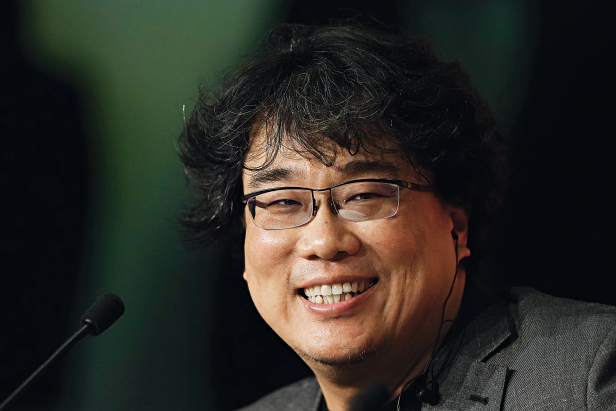

Eine höflich formulierte Bitte an die Damen und Herren der internationalen Filmkritik hatte der koreanische Regisseur Bong Joon-ho, als sein jüngstes Werk in Cannes zur Uraufführung kam, schon im Vorfeld veröffentlicht: Man möge in den Rezensionen freundlicherweise nicht den geringsten Spoiler zum späteren Verlauf des Plots platzieren – auch wenn sein Film naturgemäß keiner sei, der „ausschließlich von dem großen Twist am Ende“ abhänge und sich beispielsweise deutlich unterscheide von einer gewissen Hollywoodproduktion, die durch den simplen Ausruf eines Kinogängers beim Verlassen des Saales („Bruce Willis ist ein Geist!“) praktisch zerstört worden sei. „Ihre rücksichtsvolle Zurückhaltung“, so schließt Bong seinen offenen Brief, werde jedoch „ein wunderbares Geschenk an das Publikum und das Team sein, das diesen Film möglich gemacht hat“. Er verneige und bedanke sich für die journalistische Besonnenheit. Seine weltweit akklamierte Sozialsatire „Parasite“ wird, wenige Tage nach dem US-Start, ab Ende dieser Woche auch in Österreichs Kinos zu besichtigen sein.

Weil man das liebenswürdige Ansuchen des Regisseurs nicht einfach abschlagen kann, wird sich an dieser Stelle keinerlei konkrete Schilderung zu den – vorsichtig formuliert – turbulenten Ereignissen im zweiten Teil von „Parasite“ finden, lediglich eine Skizze zu den Ausgangspunkten der Story. Zwei Welten krachen in diesem Film aufeinander: Eine vierköpfige Familie, die weitgehend mittel- und arbeitslos in ihrer Souterrainwohnung in einem der tristeren Bezirke Seouls lebt, nistet sich fintenreich im modernistischen Luxusdomizil eines stinkreichen Industriellenpaars ein – die beiden erwachsenen Kinder als Privatlehrer der verwöhnten halbwüchsigen Sprösslinge im Haus, die Mutter als Haushälterin, der Vater (bodenständig dargestellt von Bong-Stammschauspieler Song Kang-ho) als Chauffeur. Ihre Auftraggeber ahnen nicht, dass sie alle derselben Familie angehören. Die Invasion der armen Leute in das Privatleben der Bourgeoisie beginnt wie ein Spiel, aber das Verhängnis nimmt, gleichsam tragödisch, seinen Lauf.

Die Konfrontation der Besitzlosen mit den Wohlhabenden orchestriert Bong Joon-ho als soziales Spiegelbild zweier Familien; auf einer ganz ähnlichen Idee basierte unlängst auch der US-Schocker „Us“. Mit dem Titel sind nicht nur die Eindringlinge gemeint: Parasiten sind beide Clans, die Abgebrannten halten sich am Eigentum ihrer Auftraggeber schadlos, diese selbst brauchen aber eben auch ihr Personal, um überlebensfähig zu bleiben. So segelt „Parasite“ unbefangen durch moralische Grauzonen: Hier treten keine mephistophelischen Reichen auf – und keine sonderlich tugendreichen Armen. Nur Menschen, die nicht zueinanderfinden, für immer voneinander getrennt durch die Klassenbarrieren, die der Kapitalismus errichtet hat.

Wer bislang nie in Erwägung gezogen hätte, im Kino einen südkoreanischen Film zu sehen, sollte also diesmal umdenken: Es lohnt sich tatsächlich, die kulturelle Hürde zu überspringen, und es fällt erstaunlich leicht. Denn was Bong Joon-ho in „Parasite“ anrichtet, hat universellen Anspruch, ist nicht nur amüsant, spannend und verblüffend anzusehen, sondern im gegenwärtigen Autorenfilm auch ohne Vergleich. Mit einiger Berechtigung sprach die Jury des bedeutendsten Filmfestivals der Welt im vergangenen Mai diesem Werk, dem ersten koreanischen Film überhaupt in der 72-jährigen Geschichte jener Festspiele, ihren Hauptpreis zu – und die Goldene Palme in Cannes blieb keineswegs die einzige Auszeichnung. Ein Oscar könnte demnächst in Griffweite sein.

In den Straßen von Seoul: Proletarier wissen sich zu wehren

In den Straßen von Seoul: Proletarier wissen sich zu wehren

Der Genre-Virtuose Bong Joon-ho arbeitet an einer sehr speziellen Art des Kinos, zu der sonst kaum jemand Zutritt hat: an der Schnittstelle von Arthouse und Blockbuster, von kreativer Finesse und wildem Entertainment. Und er tut dies bereits seit Jahren in globalen Kontexten und Koproduktionen: zuletzt etwa in der Netflix-Fantasie „Okja“ (2017) mit Tilda Swinton, Paul Dano und einem digital animierten, fröhlich durch die Welt springenden Riesenschwein. Aber schon Bongs eisgekühlter Science-Fiction-Thriller „Snowpiercer“, der 2013 von einer apokalyptischen Zugreise berichtete, lotete den Abgrund aus, der zwischen Arm und Reich klafft. 2020 wird die gleichnamige, von ihm als Executive Producer aus der Ferne begleitete US-Fernsehserie on air gehen. Bong Joon-ho nennt „Parasite“ eine „unaufhaltsam heftige Tragikomödie“ – eine „Komödie ohne Clowns“ und eine „Tragödie ohne Schurken“. Es ist sein siebenter Film, veröffentlicht im 20. Jahr seiner Karriere. Mit dem monster movie „The Host“ machte Bong 2006 erstmals in großem Stil auf sich aufmerksam. Seither kriegt er nach eigenem Bekunden unaufhörlich Post aus Hollywood: Ein Drehbuch nach dem anderen aus den Bereichen Horror, SciFi oder Action wird ihm angeboten. Er lehnt sie alle kategorisch ab, weil er seine Filme selbst schreiben und planen will.

Die Groteske von der einkommensschwachen, aber alles andere als dysfunktionalen Familie, die sich – dienstbare Geister mimend – ins Superreichen-Milieu trickst, ist nun ein vorläufiger Höhepunkt seines Schaffens. Während sich in der (eigens für den Film gebauten) Designervilla, dem Hauptschauplatz von „Parasite“, das Kräftespiel zwischen großbürgerlichem Snobismus und proletarischer Expansion vollzieht, wartet in den geheimen Kellergängen eine zusätzliche böse Überraschung, die direkt ins blutige Finale dieser Gesellschaftsfarce führt. Mit böser Ironie und viel schwarzem Humor durchkreuzt Bong sämtliche Erwartungen seines Publikums.

Eine vierköpfige Familie sitzt lächelnd an einem Tisch mit koreanischem Barbecue.

Der Arbeitstitel seines Films lautete übrigens „Décalcomanie“: Der Begriff benennt das aleatorische Prinzip des Farbabklatsches, der zufälligen grafischen Gestaltung. Auf ein Blatt Papier werden, wie im Rorschachtest, flüssige, ineinander verrinnende Farben aufgetragen, mit einem zweiten Blatt macht man davon einen Abdruck, fixiert so die ungeplant sich ergebenden Formen – und assoziiert ein Bildsujet. In „Parasite“ wird, dieser Methode folgend, ein Familienbild vom anderen abgezogen. Die Surrealisten liebten die Décalcomanie, und es ergibt durchaus Sinn, sich Bong Joon-ho als Nachfahren jener anarchischen Künstlergruppe vorzustellen.

Hinter seiner Fabel von der Gewaltbereitschaft zwischen Obrigkeit und Unterschicht lauert eine politische Botschaft, eine Allegorie des (sich nachweislich immer schwieriger gestaltenden) menschlichen Zusammenlebens. Friedliche Koexistenz und gedeihliches symbiotisches Zusammenleben seien kaum noch möglich „in dieser traurigen Welt“, sagt Bong, und er verzichtet zur Abwechslung auf Fantasy, creatures und Spezialeffektgewitter. Horror, Humor und Traurigkeit verschmelzen zu einer melancholisch-überdrehten Komödie der sozialen Polarisierung. In „Parasite“ werden Familienidyllen in extremis mikroskopiert – und durch gerade diese Präzision bis ans Äußerste verfremdet und entstellt.