Zwei Männer in Anzügen unterhalten sich lächelnd.

Kurz und Blümel. Die Schlüsselspieler der türkisen Familie versprachen einen neuen Stil in der Politik. Interne Chats über Postenschacher zeigen, dass das bloß eine Marketing-Behauptung war.

Familienbetrieb: Wenn Parteinähe mehr als Eignung zählt

Demnächst steht ein Spitzenjob der Republik zur Vergabe an, und alles wird so sein wie bisher. Robert Brieger, seit 2018 Generalstabschef des Bundesheeres, salutiert ab. Der General gilt als FPÖ-nahe. Seinen Posten erhielt er unter dem freiheitlichen Verteidigungsminister Mario Kunasek. Mittlerweile ist das Ressort wieder in schwarzer Hand, in der von Klaudia Tanner, niederösterreichische ÖVP.

Gäbe es einen General, der bereits Militärkommandant in Niederösterreich war und keine Scheu zeigte, bei einer ÖVP-Parteiveranstaltung vorschriftswidrig in Uniform aufzukreuzen, wäre er für den Top-Job gesetzt. Und tatsächlich – es gibt ihn: Generalmajor Rudolf Striedinger, Stabschef der Ministerin, der Öffentlichkeit bekannt als kampfuniformtragender Leiter der Covid-Krisenkoordination (Gecko). Striedinger ist stramm schwarz, da hilft keine Tarnung. Seine Beförderung zum Generalstabschef dürfte feststehen – bevor die Ausschreibung noch begonnen hat.

Der Fall zeigt exemplarisch das immerwährende Übel der heimischen Politik. Auch im Jahr 2022 werden Spitzenposten im öffentlichen Bereich nach Gesinnung vergeben, nicht unbedingt nach Eignung. Wichtiger als der Lebenslauf ist das Parteibuch. Wird diese Erbsünde der Zweiten Republik je überwunden? Gegenmittel wären vorhanden. Doch sobald eine Partei neu an der Macht ist, schwindet der Wille, auf Einfluss und Posten zu verzichten.

Auch die Grünen haben gesündigt. Vor zwei Wochen publizierte profil einen Sideletter zum türkis-grünen Koalitionsvertrag vom Jänner 2020. In dieser Nebenabsprache teilen die Regierungsparteien die Spitzenposten der Republik ihrer Stärke entsprechend untereinander auf. Vergeben wurden zukünftige Jobs in Höchstgerichten, Nationalbank, Finanzmarktaufsicht, EU-Behörden, staatlichen Betrieben – und natürlich im ORF. Drei Direktorenjobs (inklusive Generaldirektor) sollten an die ÖVP gehen, zwei an die Grünen.

Eine Gruppe von vier Personen geht auf der Straße, ein Mann zeigt mit dem Finger nach oben.

Kogler, Gewessler, Maurer, Mayer: Geleakte Sideletter zu Posten-Absprachen zwischen Türkis und Grün rütteln an der Glaubwürdigkeit jener Partei, die im Wahlkampf „saubere Politik“ versprach.

So kam es dann auch. Grünen-Chef Werner Kogler entschuldigte sich öffentlich für die Missetat. Doch der Imageschaden bleibt, auch wenn die Vorgängerregierung noch schamloser vorgegangen war. Im ÖVP-FPÖ-Sideletter wurde etwa festgehalten, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft ÖBAG „durch die ÖVP nominiert“ werden – was glatt dem Aktiengesetz widerspricht.

Die Freunderlwirtschaft funktioniert auf allen Ebenen – Bund, Länder, Gemeinden – und lagerübergreifend. In der Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition werden Posten aliquot verteilt. Der Flughafen Schwechat, an dem Wien und Niederösterreich Anteile halten, wird von einem rot-schwarzen Duo geleitet. Wo die Macht absolut ist, wird einfärbig vergeben.

Im SPÖ-dominierten Burgenland von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil finden rote Bürgermeister und Gemeinderäte zuhauf Anstellungen im Landesdienst. Allein in seinem Büro beschäftigt Doskozil zwei Dutzend Mitarbeiter, mehr als jeder Bundesminister.

Der frühere Büroleiter des Landeshauptmanns stach 2020 alle anderen Bewerber aus und wurde Geschäftsführer des Kurbads Tatzmannsdorf. Selbst seiner Lebensgefährtin wollte Doskozil vor zwei Jahren einen Job in seinem Büro verschaffen. Nach einem öffentlichen Aufschrei zog er zurück.

Ähnlich eingebettet wie in Eisenstadt regiert es sich in St. Pölten. Am Beispiel der landeseigenen NÖ-Regional GmbH: Die Gesellschaft – sie koordiniert Förderprogramme für die Gemeinden – erhielt im Jahr 2020 eine zweite, bis dahin nicht benötigte Geschäftsführerin. Diese erfüllte laut Rechnungshof-Kritik zum Zeitpunkt ihrer Bestellung zwar nicht „das wesentliche Kriterium der akademischen Ausbildung“, verfügte aber als Bezirksgeschäftsführerin und Funktionärin der ÖVP-NÖ über anderweitige Qualifikationen.

Auch in den Weiten der Wiener Stadtverwaltung gibt es ausreichend Platz für rote Parteigänger, bei Magistrat, Wien Holding und Wiener Stadtwerken. Kein kleiner Genosse wird vergessen – und schon gar keine große Genossin. Nach ihrem Ausscheiden aus der Wiener Stadtregierung 2018 wurde für Ex-Vizebürgermeisterin Renate Brauner das sogenannte Büro für Daseinsvorsorge neu eingerichtet. Gesichert war damit vor allem Brauners Dasein. Bei einer Prüfung konnte der Stadtrechnungshof keine „Wirksamkeit“ durch Brauners Tätigkeit feststellen. Mit ihrer endgültigen Pensionierung zum Jahreswechsel wurde auch das Büro geschlossen.

Der krasseste Fall von Nepotismus der jüngeren Zeit betraf den damaligen ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Dieser hatte als Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium zuerst das ÖBAG-Gesetz mitentworfen, dann den Aufsichtsrat mitausgesucht und sich von diesem schließlich zum Alleinvorstand wählen lassen. In einer Chatnachricht an Schmid nannte Ex-Finanzminister Gernot Blümel die ÖBAG launig „Schmid AG“. Und Schmids Karriere begründete Blümel mit den legendären Worten: „Du bist Familie!“

Ein Mann mit Maske wird von Reportern mit Mikrofonen erwartet.

Der verstorbene Ex-FPÖ-Chef Jörg Haider wetterte einst wortgewaltig gegen den rot-schwarzen Postenschacher. Die blauen Regierungsbeteiligungen zeigen: Auch für die FPÖ zählt Loyalität mehr als Kompetenz. Peter Sidlo wurde Casinos-Vorstand, obwohl seine Eignung fraglich war.

Schmid, Blümel und ihr Boss, Ex-Kanzler Sebastian Kurz, sind Geschichte. Und ganz Österreich weiß, wie Postenbesetzungen in der ÖVP-FPÖ-Koalition abliefen. Der Kurzzeit-Vorstand der Casinos Austria (Casag), Peter Sidlo, verdankte sein Amt einzig der Unterstützung durch die FPÖ. Der externe Personalberater hatte Sidlos Qualifikation angezweifelt.

Dank des Ibiza-Videos flog der Postenschacher auf – und Sidlo aus der Casag. Seine Klage gegen die Entlassung wurde im Jänner vom Handelsgericht Wien abgewiesen. Laut Gericht sei „die massive Förderung“ Sidlos durch FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache „nur mit dem parteipolitischen Kalkül Straches, aus der Bestellung des Klägers einen Vorteil für die FPÖ zu ziehen“, erklärbar. Postenschacher funktioniert also auf Gegenseitigkeit.

Wer einen Job bekommt, muss dafür auch geben – zumindest seinen unbedingten Gehorsam gegenüber der Gesinnungsgemeinschaft. Michael Linhart war bereit, als ihn die ÖVP rief. Im Oktober löste Alexander Schallenberg Sebastian Kurz als Kanzler ab, Linhart übernahm das Außenamt, für 56 Tage. Am Freitag meldeten die „Vorarlberger Nachrichten“, Linhart würde Österreichs Botschafter in Berlin. Die Besonderheit: Im Gegensatz zu 14 anderen Spitzendiplomaten hatte sich Linhart dafür gar nicht beworben. Der Spitzenposten wurde quasi freihändig an ihn vergeben.

Parteigänger haben in Österreich besonders gute Karrierechancen, wie internationale Vergleichsstudien belegen. Bei einer Befragung unter 6197 Führungskräften aus den Verwaltungsapparaten von 18 europäischen Ländern ging Österreich als das Land mit dem vierthöchsten Anteil an politischem Einfluss bei Postenbesetzungen hervor, hinter Spanien, Portugal und Kroatien. Am geringsten ist Postenschacher laut der Studie in Island, Dänemark, Irland und den Niederlanden ausgeprägt.

Bei Bewerbungsverfahren für den öffentlichen Dienst kommt es nicht nur darauf an, was die Kandidaten können, sondern vor allem: wen sie kennen. Loyalität vor Leistung – dieses Prinzip ist dokumentiert. Der Wiener Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik analysierte alle Besetzungen von Aufsichtsräten, Vorständen und Geschäftsführern in staatsnahen Unternehmen von 1995 bis 2020. Anhand ihrer Lebensläufe ordnete Ennser-Jedenastik die erfolgreichen Bewerber den jeweiligen Parteien zu – oder klassifizierte sie als „unabhängig“.

Das Ergebnis: Mindestens die Hälfte aller staatsnahen Manager und Aufsichtsräte waren in all den Jahren parteipolitisch eindeutig zuordenbar. Mindestens deshalb, weil Manager, für die sich kein eindeutiger Beleg für eine Punzierung fand, im Zweifel als unabhängig kategorisiert wurden.

Und noch etwas zeigt die Analyse: Sobald eine Partei in die Regierung kommt, machen Parteigänger plötzlich Karriere. Als Türkis-Blau im Dezember 2017 die Große Koalition aus SPÖ und ÖVP ablöste, gab es so gut wie keine FPÖ-nahen Manager und Aufsichtsräte. Eineinhalb Jahre später waren bereits zehn Prozent aller Posten mit blauen Vertrauten besetzt – in den meisten Fällen zulasten von SPÖ-nahen Protegés.

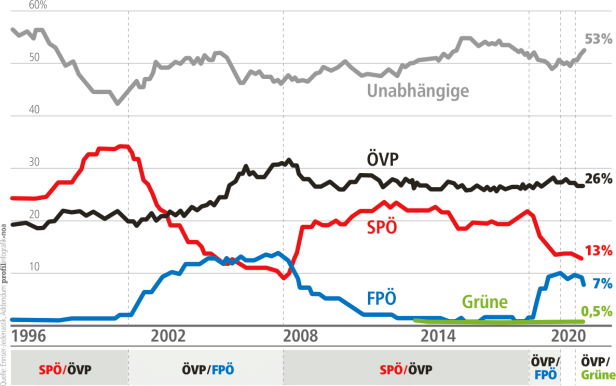

Eine Grafik zeigt die Entwicklung der Wähleranteile österreichischer Parteien von 1996 bis 2020.

Konjunktur der Macht: Eine Analyse des Wiener Politikwissenschafters Laurenz Ennser-Jedenastik belegt: Sobald eine Partei in die Regierung kommt, machen Parteigänger in Vorständen und Aufsichtsräten von staatsnahen Unternehmen Karriere.

Die ÖVP, die mit der Ausnahme des halben Jahres der Expertenregierung durchregierte, hielt den Anteil an Gefolgsleuten in staatsnahen Unternehmen konstant bei 27 bis 30 Prozent. Die Diagramme der Studie sehen aus wie Konjunkturkurven der politischen Machtverhältnisse im Land. Von den Postenschacher-Chats ist Ennser-Jedenastik „nicht gerade überrascht“, findet darin trotzdem Erstaunliches: „Es war klar, dass sich Spitzenpolitiker damit beschäftigen, wer ÖBAG-Chef und Verfassungsrichter wird. Aber dass Leute, die viele wichtige Dinge zu tun haben, so viel Zeit darauf verwenden, Interventionen auf niedrigster Ebene durchzudrücken, ist schon kolossal. Möglicherweise ist das viel wichtiger für die eigene Absicherung in der Partei, als wir bisher angenommen haben.“

Es kann einen Unterschied machen, wer auf welchem Posten sitzt. Beamte in der Justiz, im Finanzministerium und im Polizeiapparat haben Zugriff auf vertrauliche Ermittlungsakten und sensible Datenbanken. Heikel bis strafrechtlich relevant wird es dann, wenn sie ihr Herrschaftswissen für politische Zwecke einsetzen: Wenn etwa Sektionschefs im Finanzministerium während des Wahlkampfs im Abgabeninformationssystem und bei der Geldwäschestelle nachforschen, ob gegen die politische Konkurrenz etwas Belastendes vorliegt; wenn hochrangige Beamte im Justizministerium sich darum sorgen, wer Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren auf ihre Einvernahme „vorbereitet“; wenn Ermittler aus dem Bundeskriminalamt mit Beschuldigten jenes Verfahrens freundliche Chatnachrichten austauschen, zu dem sie ermitteln. Die Annahmen sind keine Erfindungen von profil – sie sind so passiert.

Schon lange vor Sebastian Kurz gewährten E-Mail-Nachrichten einen Einblick in den brutalen Postenschacher im Innenministerium unter Ex-Minister Ernst Strasser (ÖVP). Bis hinunter zum Postenkommandanten beschäftigte sich sein Kabinett damals mit der Frage, ob die Kandidaten „unsere“ waren. Jüngst aufgetauchte Chatnachrichten belegen, dass die Büros der ÖVP-Innenminister auch nach Strasser Anlaufstelle für türkis-schwarze Interventionen waren.

Eine Frau im Dirndl und ein Mann in Uniform stoßen mit Sektgläsern an.

Tanner, Striedinger: Macht die schwarze Niederösterreicherin ihren ÖVP-nahen Landsmann zum Generalstabschef des Heeres?

Aktuell warten Beamte des Innenressorts gespannt auf die Entscheidung, wer dem verstorbenen Leiter der Abteilung für Kriminalstrategie und Administration im Bundeskriminalamt nachfolgt. Zur Wahl steht dessen Stellvertreter, Bernhard Lukanc, der die Abteilung bereits kennt. Oder aber Markus Haindl, der als Pressesprecher für Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang Sobotka und Karl Nehammer arbeitete und jetzt für Innenminister Gerhard Karner werkt.

Das Hearing fand vor vier Wochen statt. Angesprochen darauf, dass er keine kriminalpolizeiliche Erfahrung vorweisen kann, sagt Haindl: „Ich halte es für gut, wenn sich auch Leute aus anderen Bereichen bewerben.“ Und er schickt seinen Lebenslauf durch, verweist auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst und einen Fachhochschul-Master in „Strategischem Sicherheitsmanagement“.

Mit weiteren Beförderungen von schwarz-türkisen Günstlingen ist zu rechnen. Es heißt, es werden Gruppen aufgelöst und Abteilungen verschoben. Damit würden neue Leitungsfunktionen freiwerden und ein paar ungeliebte Altgediente ihre Positionen verlieren.

Die Kritik der SPÖ an der Bevorzugung von ÖVP-Parteigängern ist auch Ausdruck des Frusts, dass ihre eigenen Protegés nun nicht mehr zum Zug kommen. Aus der Zeit der Großen Koalition wurde profil ein mündlicher „Sideletter“ zugetragen: Als SPÖ und ÖVP im Jahr 2011 die neuen Landespolizeidirektionen installierten, teilten sie sich die 27 Posten der Direktoren und ihrer zwei Stellvertreter pragmatisch auf: In SPÖ-geführten Ländern bekam die SPÖ den Direktor, einen Stellvertreter und die ÖVP den zweiten Stellvertreter. In ÖVP-geführten Ländern war es umgekehrt.

Der historische Proporz hatte seine Gründe. Am Beginn der Zweiten Republik stand – entgegen anderslautenden Phrasen – kein harmonisches Miteinander, nicht der „Geist der Lagerstraße“, sondern tiefes Misstrauen zwischen den beiden Lagern ÖVP und SPÖ. Die Koalitionäre vereinbarten daher bis ins Detail, wer welche Einflusszonen und Posten zugestanden bekam. Der Proporz garantierte dem Parteinachwuchs eine Karriere in seinem Bereich.

ÖVP-Bundeskanzler Josef Klaus (1960er-Jahre) nannte das später selbstkritisch „die totale Machtergreifung im Staat durch die Koalitionsparteien“. Der formale Proporz wurde in den vergangenen Jahren zwar weitgehend abgeschafft, die Mentalität, dass man als Parteimitglied oder zur „Familie“ gehörend einen Anspruch auf einen bestimmten Job hätte, hat sich bekanntlich bis heute gehalten.

In den Jahren der SPÖ-Alleinregierung unter Bruno Kreisky kamen zweifellos viele SPÖ-Parteigänger in den Bundesdienst. Repräsentative Positionen besetzte der Kanzler jedoch gern mit Bürgerlichen oder Freiheitlichen. Doch schon in den 1970er-Jahren wollten es sich Jungakademiker nicht länger gefallen lassen, beim Eintritt in die Verwaltung nach dem Parteibuch gefragt zu werden. Man zweifelte an dem Versprechen, jeder habe die gleiche Chance.

Der junge Jörg Haider war groß geworden, indem er Proporz und Privilegien anprangerte. Doch als die FPÖ 1983 das erste Mal in

der Bundesregierung saß, in der Kleinen Koalition mit der SPÖ, da richtete Haider Dutzende Postenwünsche nach Wien. Da sei ein Gesinnungsgenosse, der einen Posten bei der Polizei anstrebe, dort ein Lehrer, und so fort.

In den 1990er-Jahren stand vor allem die SPÖ im Ruf einer Postenschacher- und Privilegienpartei. Fälle von hohen Arbeiterkammer-Funktionären mit horrenden Gehältern, Diäten und Pensionen wurden (von Haider) öffentlich vorgeführt. Es gab den Fall eines Bankers, eines ehemaligen Vranitzky-Sekretärs, der sich in seinem Büro erschoss, weil er aufgrund SPÖ-interner Machtrangeleien an einen anderen Bankposten geschoben werden sollte.

Manfred Matzka, ehemaliger roter Ministersekretär, später Präsidialchef im Bundeskanzleramt, beschreibt den Unterschied zu heute: „Eine Stelle wird frei, gibt es da einen von uns, war damals die Frage. Nicht wie heute: Da ist einer von uns, gibt es eine Stelle?“

Im Jahr 1997 wurde ein Gesetz beschlossen, das die Leitung von Ministerialsektionen auf fünf Jahre befristet. Damit war eine regelmäßige Überprüfung, aber eben auch politische Einflussnahme möglich.

Politiker gingen damit unterschiedlich souverän um. 2000, im ersten Jahr der schwarz-blauen Koalition, wechselte ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel keinen einzigen Sektionschef des vormals roten Kanzleramts aus, während im ehemals roten Innenministerium oder im ORF gehörig umgefärbt wurde. Auch in freiheitlichen Ressorts machten dutzendweise Vertraute und Verpflichtete, Burschenschafter und FPÖ-Funktionäre rasante Karrieren im öffentlichen und halböffentlichen Sektor. Kanzler Sebastian Kurz ging 2018 anders vor als Schüssel. Er besetzte alle Sektionen neu, indem er eine Umorganisierung des Kanzleramts vornahm.

Parallel zur Ministerial-Beamtenschaft wurden in den vergangenen 15 Jahren die Kabinette der Regierungsmitglieder mehr und mehr aufgebläht. Eine Nebenstruktur aus Parteigängern und Vertrauenspersonen entstand. In der Folge erhielten verdiente Kabinettsmitarbeiter – teils in sehr jungen Jahren – Spitzenpositionen in der Ministerialbürokratie bis hin zu Sektionschefs. Beamte ohne Partei-Protektionismus wurden übergangen. In einem „Standard“-Kommentar kritisierte der frühere Sektionschef im Finanzministerium, Thomas Wieser, jüngst „die Politisierung und Kastrierung der Verwaltung“.

Prinzipiell sind Karrieren im Bundesdienst vor politischer Umfärbung oder Pression geschützt. Die Behörde ist verpflichtet, Leitungsstellen auszuschreiben, Personalkommissionen einzusetzen, Bewerbungen nach einem Punktesystem zu beurteilen. Seit 2004 kann man bei der Gleichbehandlungskommission Beschwerde einlegen, wenn man sich aus politischen Gründen bei einer Bewerbung oder in der Karriere behindert fühlt.

Drei Personen sitzen in einem Publikum und lächeln.

Ludwig, Brauner, Häupl | Für die frühere SPÖ-Vizebürgermeisterin Brauner wurde nach ihrem Ausscheiden aus der Politik das sogenannte Büro für Daseinsvorsorge eingerichtet, das laut Stadtrechnungshof keinen erkennbaren Output lieferte.

Das Delikt: Weltanschauungs-Diskriminierung. Laut Bericht der Gleichbehand- lungskommission gab es im Zeitraum 2018/2019 65 Fälle wegen Weltanschauungs-Diskriminierung. Fast immer ging es um parteipolitische Einstellungen, „ein Spezifikum staatsnaher Unternehmen“, so die Gleichbehandlungsanwaltschaft.

Ein Großteil der Fälle betraf das Innenministerium. Dabei komme es nur in den seltensten Fällen zur Gegenwehr, glaubt Hermann Greylinger von der roten Polizeigewerkschaft: „Wenn das dem Vorgesetzten bekannt wird, kommt man nie wieder dran bei einer Besetzung. Das ist ein offenes Geheimnis.“

Im Falle einer Intervention des heutigen ÖVP-Klubobmanns August Wöginger bekam die Beschwerdeführerin recht. Wöginger hatte sich 2016/2017 bei Thomas Schmid für einen ÖVP-Bürgermeister aus seiner Innviertler Heimat eingesetzt, der Leiter des Finanzamts Braunau-Ried-Schärding werden wollte. Die unterlegene Kandidatin zog vor das Bundesverwaltungsgericht, das ihr schließlich attestierte, die bestgeeignete Kandidatin gewesen zu sein und ihr eine Entschädigung von 5000 Euro zusprach. Der ÖVP-Klubobmann bestreitet jede Einflussnahme. Nach der Bestellung des Parteifreundes hatte Schmid in einem Chat an Wöginger geschrieben: „Wir haben es geschafft. Der Bürgermeister schuldet dir was!“

Im Allgemeinen gilt Postenschacher als reines Politdelikt ohne Sanktion. Der Paragraf 4 des „Bundesgesetzes über Transparenz bei der Stellenbesetzung im staatsnahen Unternehmensbereich“ wird lässig ignoriert. Dort ist normiert: „Das für die Besetzung zuständige Organ hat die Stelle ausschließlich auf Grund der Eignung der Bewerber zu besetzen.“

Doch im Fall von Wöginger stellt sich heraus: Postenschacher kann auch strafrechtlich relevant sein. So interpretiert die Korruptionsstaatsanwaltschaft Wögingers Intervention als mögliche Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Auch gegen die Mitglieder der Begutachtungskommission, die den ÖVP-Bürgermeister zum besten Bewerber kürte, wird ermittelt.

Aus Sicht des früheren Rechnungshofpräsidenten Franz Fiedler bedeutet Postenschacher unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz „ganz klar Korruption, keine Frage“. Wenn nicht der Fähigste, sondern ein Parteigünstling einen Posten erhalte, sei dies „ein Anschlag auf den Rechtsstaat“ und „eine Untergrabung der Demokratie“.

Denn die Bürgerinnen und Bürger würden das Vertrauen in ihre gewählten Repräsentanten verlieren und angesichts der Willkür der Politik resignieren. Um den Postenschacher zu überwinden, würden strengere Gesetze und mehr Transparenz allein nicht ausreichen, so Fiedler. Letztlich sei es auch eine Frage der Moral in der Politik.

Eine Anekdote aus Waidhofen an der Ybbs (NÖ) zeigt, dass die Bevölkerung nicht nur resigniert, sondern auch Widerstand gegen abgekartete Postendeals leistet. Mit offenen Briefen in den Regionalmedien versuchten Elternvertreter im Sommer des Vorjahres zu verhindern, dass der frühere Büroleiter des Waidhofner Bürgermeisters und nunmehrige Pressesprecher des niederösterreichischen Bildungsdirektors zum neuen Leiter der Sportmittelschule in Waidhofen wird.

Ob der präventive Protest ausschlaggebend war, lässt sich zwar nicht mit Gewissheit sagen. Fest steht: Die Wahl fiel auf den bis dahin politisch unauffälligen Gegenkandidaten, einen langjährigen Lehrer der Schule.

Die traurige Pointe: Ein halbes Jahr später kandidierte der neue Direktor erstmals auf der Liste der ÖVP bei den Gemeinderatswahlen.