Der Mann hinter Staberl

Otto Rommel, der große Nestroy-Forscher und Kenner des Wiener Volkstheaters, stand vor einem Rätsel. Es sei ihm, schreibt er in seinem Standardwerk über „Die Alt-Wiener Volkskomödie“, einfach unmöglich, „für die ungeheure, ja geradezu sensationelle Wirkung der Staberl-Gestalt eine völlig zureichende Erklärung zu finden“. Seit achteinhalb Jahren stehen Kenner der Wiener Zeitungsszene vor demselben Rätsel. Sie brüten über der ungeheuren, ja geradezu sensationellen Wirkung Staberls, der Reinkarnation der Volkstheater-Type des Vormärz, und finden keine zureichende Erklärung dafür.

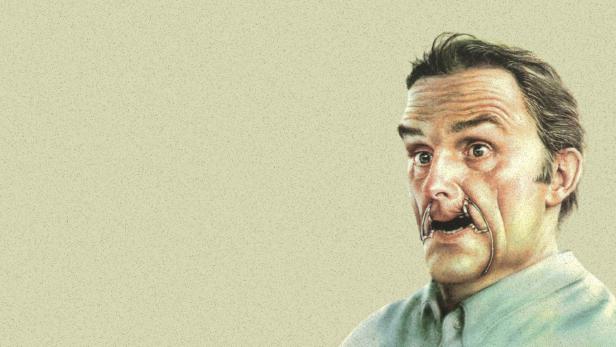

Die Kolumne, die Richard Nimmerrichter seit 3. Februar 1965 tagtäglich unter dem Pseudonym „Staberl“ in der „Kronen-Zeitung“ veröffentlicht, ist mehr als bloß eine ständige Rubrik in der auflagenstärksten Zeitung Österreichs. Die Staberl-Kolumne, erste und immer noch führende Meinungskolumne des Landes, ist Sprachrohr und politische Donnerbüchse der „Krone“; Nimmerrichter, der gefürchtetste, gehassteste, populärste und einflussreichste Kolumnist Österreichs, ist gleichzeitig Macher und Echo der Meinungen seiner Leser, ist – so ein Leserbrief – „inmitten von Gleichgeschalteten ein Kerl, der seine und damit gleichzeitig die Meinung von einer runden Million Österreicher so von der Leber weg schreibt und sagt“. Nur die „runde Million“ ist eine Untertreibung: Es sind fast anderthalb Millionen.

„Weit und breit werde ich gesucht, um meine politische Meinung von mir zu geben!“, brüstete sich der Original-Staberl, der Regenschirmmacher Chrysostomus Staberl, im Jahr 1813 auf der Bühne des Leopoldstädter Theaters. Auf die zuschauenden Wiener wirkte der politisierende Schirmtandler und – Vorstadtschwadroneur, Ahnherr zahlloser Staberl-Figuren Bauerles und Nestroys – als eine „Offenbarung des Volksgeistes“ (Rommel). Beides – das Polit-Schwadronieren und die Publikumsidentifikation – trifft auf Staberls späten Nachfahren Nimmerrichter in erhöhtem Maße zu: Die politischen Meinungen, die er absondert, spiegeln und potenzieren „was das Publikum denkt und fühlt“ (Nimmerrichter).

Seit achteinhalb Jahren ereignet sich, was sich in dieser Ausschließlichkeit von keiner Zeitung mit Ausnahme der „Fackel“ des Karl Kraus sagen lässt: Staberl ist die „Kronen-Zeitung“. Mit seiner „kombattanten Kolumne“ (Selbsteinschätzung) hat Nimmerrichter den Aufstieg der „Krone“ zur größten österreichischen Tageszeitung kommentierend mitverursacht. In Kampfzeiten – anlässlich Christian Brodas „Zeitungsputsch“ 1966 oder während des „Krone“-Zweikampfs mit Ludwig Polsterers „Kurier“ um die Boulevard-Herrschaft 1970 – hat Nimmerrichter die Kulissenkriege seiner Herren Dichand und Falk im publizistischen Rampenlicht ausgefochten; ihrer Siege (über Broda, Rosenzweig, Klenner, Molden, Polsterer, Piatnik) hat er sich schallend gerühmt.

Als sich Dichand und Falk im Dezember des Vorjahres mit sämtlichen Gegnern verglichen, beraubten sie Nimmerrichter seines journalistischen Lebenssinns: Seit die Einzelkontrahenten der „Krone“ off limits gestellt wurden, hat Staberl kaum mehr einen Gegner, der seiner Polemik wert wäre. Die Situation seiner Zeitung ist seine eigene: satt und eigentlich unangefochten lassen Staberl und „Kronen-Zeitung“ – beide gleichermaßen etabliert – sich vom früheren Schwung tragen. Neue Aufschwünge gibt es keine mehr. Die anderthalb Millionen „Krone“-Leser haben es noch nicht bemerkt. Nimmerrichter selbst ahnt es, gesteht es sich aber nicht ein: Das Kostüm, in das er vor achteinhalb Jahren geschlüpft ist, lässt sich nicht mehr abstreifen.

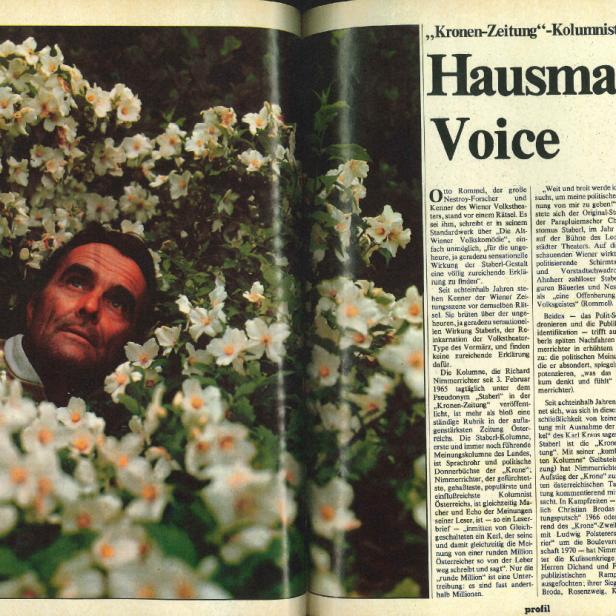

Im November 1964 hatte der gelernte Sportjournalist Richard Nimmerrichter, 44 Jahre alt, die Idee seines Lebens. Indirekt verdankte er sie Hans Dichand. Der „Krone“-Chefredakteur hatte den Freelancer, der gerade seine wöchentliche „Richard-Nilius“-Kolumne für den „Express“ abliefern wollte, im Lift des Pressehauses angesprochen: „Wollen Sie nicht zu uns kommen? Sie können jedes Ressort haben. Was wollen Sie schreiben?“ Nimmerrichters Einwand, er schreibe nicht nur für den „Express“, sondern sei bereits fixer Kolumnist („Herr Kilian“) beim „Neuen Österreich“, fegte Dichand beiseite: Das „Neue Österreich“ sei tot. „Das wusste der Dichand damals schon“, staunt Nimmerrichter noch heute über das feine Gespür des „Krone“-Herrn, „dabei war das ‚Neue Österreich‘ noch die reinste Inseratenplantage.“ Dichands Angebot an den zögernden Feuilletonisten: „Wir zahlen Ihnen das Doppelte.“

Nimmerrichter ließ erste Versuchsballons in der „Kronen-Zeitung“ steigen. Seit 7. November 1964 erschien jeden Samstag „Aus Karli Prohaskas Aufsatzmappe“ – eine aktuelle Glosse in der schein-naiven Art der Poldi-Huber-Aufsatze mit feststehenden orthographischen Fehlern („So geht es mir, scheint nicht mehr weiter in unserem geliebten Vaterland Österreich, indem keiner mehr was arbeiten will“).

Jeden Sonntag schrieb Nimmerrichter eine völlig unpolitische Familienkolumne („Die zeitgemäßen Abenteuer der Familie Zitzelberger“) die aber binnen kurzem im eigenen Trivialitätsgrad versandete: Schon im Februar 1965 starben die Zitzelbergers einen von den Lesern unbemerkten und vom Schreiber unbeweinten Kolumnentod.

Aus dem Archiv (profil 17/1973)