Die Raiffeisenbank in Russland schreibt – insbesondere nach Ausbruch des Krieges – hohe Profite. Während andere westliche Unternehmen Russland nach dem 24. Februar 2022 so schnell wie möglich verließen, blieb Raiffeisen. Als eine der letzten internationalen Banken mit Zugang zum internationalen Finanztransaktionsnetzwerk SWIFT verzeichnete sie in Russland allein im Jahr 2022 einen Gewinn von mehr als zwei Milliarden Euro. Allerdings untersagte Russland als Antwort auf die EU-Sanktionen den Transfer von Dividenden ins „feindliche Ausland“. Auch der Verkauf der Raiffeisenbank Russland wäre mit teils unerfüllbaren Hürden verbunden, unter anderem der Zustimmung von Präsident Wladimir Putin, der russischen Zentralbank und gleichzeitig der EU- und US-Sanktionsbehörden. Dass sich alle drei Seiten auf einen Käufer einigen, erscheint illusorisch. „Als größte ausländische Bank ist Raiffeisen systemrelevant, weil sie auch grenzüberschreitende SWIFT-Transaktionen tätigen kann. Russland hat ein enormes Interesse daran, dass das so bleibt“, sagt Vasily Astrov, Ökonom und Russlandexperte vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).

Und Russland hat es in der Hand, dass es so bleibt. „Es ist uns nicht gelungen, einen Käufer zu finden, der von allen Seiten als akzeptabel empfunden wird“, erklärte RBI-Vorstandsvorsitzender Johann Strobl am Mittwoch im Rahmen eines Pressegesprächs im Klub der Wirtschaftspublizisten. Interessenten gäbe es genug, aber bis jetzt erhielt keiner grünes Licht.

Wer wird Milliardär?

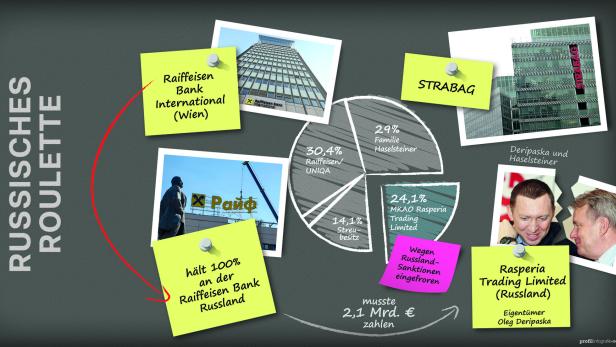

Wenn überhaupt, dürfte die RBI ihre Russland-Tochter nur um 40 Prozent des Buchwertes verkaufen, und von dem Erlös müsste auch noch eine Ausfuhrsteuer bezahlt werden. De facto bedeutet das einen Totalverlust. Für den Käufer ein Schnäppchen, er würde eine Bank mit mehr als fünf Milliarden Cash um weniger als die Hälfte des Wertes kaufen: ein Milliardenprofit ohne jedes Risiko. „Die Frage ist: Wer ist aus russischer Sicht der Auserwählte?“, so Johann Strobl. In der Wiener Konzernzentrale sind deswegen schon bald nach Kriegsbeginn alternative Pläne gewälzt worden. „Die RBI hat im Dezember 2023 die Entscheidung getroffen, über ihre russische Tochter AO Raiffeisenbank 28.500.000 Aktien der STRABAG SE, dies entspricht 27,78 Prozent der ausgegebenen Aktien, von der in Russland ansässigen MKAO Rasperia Trading Limited für einen Kaufpreis in Höhe von € 1510 Millionen (einschließlich der Dividendenansprüche für die Jahre 2021 und 2022) zu erwerben“, ist dazu im RBI-Geschäftsbericht 2023 nachzulesen. Weil Deripaska und damit auch Ras-peria allerdings von der EU und den USA mit Sanktionen belegt waren, sollte eine nichtsanktionierte Gesellschaft als Zwischenhändler auftreten. Als die US-Sanktionsbehörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) erklärte, dass sie den Deal als eine Unterwanderung der US-Sanktionen auffassen würde, musste der Plan begraben werden. Und keine europäische Bank kann es sich leisten, ins Visier des US-Sanktionsregimes zu geraten.

Die Folge war eine Kaskade von juristischen Auseinandersetzungen, deren Ende bis heute nicht absehbar ist. Die Strabag-Kernaktionäre Raiffeisen-Holding Niederösterreich/ Wien, Uniqa und Familie Haselsteiner klagten Rasperia vor einem Schiedsgericht in Amsterdam, weil sie ein Vorkaufsrecht auf die Strabag-Aktien haben. Rasperia klagte im Gegenzug die Strabag und ihre Kernaktionäre in Russland – mit Erfolg.

Das russische Gericht sprach Deripaska 2,1 Milliarden Euro zu, die gegen Vermögenswerte der Raiffeisenbank Russland vollstreckt werden konnten. Außerdem erklärte das Gericht, dass damit auch die eingefrorenen Strabag-Aktien den Besitzer von Rasperia zu Raiffeisen gewechselt hätten. „Das darf man sich nicht vorstellen wie bei uns am Handelsgericht. In Russland hatten unsere Anwälte in der ganzen Verhandlung insgesamt vielleicht fünf Minuten Zeit, etwas vorzubringen. Und das unter den Augen von maskierten Sicherheitsbeamten in Tarnanzügen“, erzählt ein Raiffeisen-Manager profil. Die Scheinjustiz Russlands ist durchsetzungsstark. „Der Betrag ist bereits vom Zentralbankkonto der russischen Raiffeisenbank abgeflossen“, sagt RBI-Vorstandschef Johann Strobl.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Das Strabag-Aktienpaket bleibt indes unangetastet. Es gibt nach EU-Sanktionsrecht zwar eine Möglichkeit, eingefrorenes russisches Vermögen zu verwerten. Dazu müsste die RBI vor einem europäischen Gericht auf Schadenersatz klagen, aber auch darauf ist das russische Rechtssystem vorbereitet. Wird ein russisches Unternehmen im Ausland auf Schadenersatz geklagt, kann es bei einem russischen Gericht eine Unterlassungsverfügung erwirken. Verkürzt erklärt, spiegelt Russland das Verfahren dann einfach. Würde die RBI also 2,1 Milliarden Euro einklagen, könnte Rasperia eine Unterlassungsklage in derselben Höhe in Russland einbringen. Solange die russische Zentralbank Zugriff auf Raiffeisen-Gelder hat, geht der juristische Schuss nach hinten los. Und die Raiffeisen Russland ist unter Umständen weitere zwei Milliarden los.

Das Risiko ist groß: Selbst nach Abzug der Strafzahlung verfügt die Raiffeisenbank Russland noch über ein Eigenkapital von umgerechnet 5,3 Milliarden Euro. Raiffeisen-Holding Niederösterreich/ Wien, Uniqa und vor wenigen Tagen auch die Haselsteiner Familien-Privatstiftung haben deswegen ihre Klage vor dem Schiedsgericht in Amsterdam gegen Rasperia zurückgezogen. Am Montag wird sich beim Verhandlungstermin in Kaliningrad zeigen, wie Deripaskas Rechtsanwälte darauf reagieren.

Als – vorerst – letzte Hoffnung, den Schaden wenigstens um den Wert der eingefrorenen Strabag-Aktien zu mindern, bleibt der RBI die Diplomatie. Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger setzt sich für eine Änderung des EU-Sanktionsrechts ein. Konkret soll es in gewissen Fällen auch ohne Gerichtsurteil möglich sein, Ansprüche gegen russisches Vermögen zu vollstrecken. Eben dann, wenn eine Klage ein zusätzliches Schadensrisiko darstellt. „Österreich setzt sich selbstverständlich in Brüssel für die Belange österreichischer Unternehmen ein und auch dafür, dass der russische Aggressor nicht doppelt bereichert wird. Genau das würde aber über die Person Deripaska passieren“, heißt es dazu aus dem Außenministerium. Als Druckmittel kann Österreich seine Zustimmung zum 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland verweigern. Es gilt das Prinzip Einstimmigkeit.

Blöderweise müssten umgekehrt auch alle EU-Staaten der gewünschten Änderung im Sanktionsrecht zustimmen.