Batterien der Zukunft: Mit Stoffen der Natur zur Energiewende

Schriftgröße

Mit grünem Filzstift malt Stefan Freunberger Buchstaben, Plus- und Minuszeichen auf die Tafel. e– bezeichnet negativ geladene Elektronen, Li+ positive Lithium-Ionen, Q die Kapazität. Darunter schreibt er: Energie = Q • Spannung. Freunberger formuliert grundlegende Gleichungen, die zeigen, welche Einflussgrößen für die Praxistauglichkeit von Batterien entscheidend sind. Es gibt viele solche Faktoren, sie greifen eng ineinander, und genau das macht es so knifflig, unterschiedliche Ansprüche an eine Batterie mit einer einzigen Technologie gleichzeitig zu erfüllen.

Welches Material wählt man am besten für die Elektroden? Wie schwer darf es sein, wo lässt sich der Rohstoff in welchen Mengen und zu welchen Bedingungen gewinnen? Wie steht es um die Wiederverwertung? Woraus fertigt man den Elektrolyten, jenes Medium, durch das Ionen – elektrisch geladene Atome oder Moleküle – zwischen den beiden Elektroden fließen?

Das heute sehr gebräuchliche Metall Lithium ermöglicht hohe Spannung und somit eine attraktive Energiedichte. Außerdem sind Lithium-Ionen klein und leicht, weshalb viele davon auf wenig Platz passen, etwa zwischen Schichten von Kohlenstoff als Elektrode. Freunberger zeichnet sechseckige Figuren auf die Tafel: die molekulare Struktur von Kohlenstoff. Andererseits muss man rund 300 Kilowattstunden Energie verbrauchen, um ein Kilowatt Speicherkapazität einer Lithium-Ionen Batterie zu erzeugen. Daher ist die Energiebilanz erst nach 300 Ladezyklen ausgeglichen. Lässt sich das verbessern?

© Land NÖ, Abt. Wissenschaft & Forschung, Fotos Jasmina Dzanic

Stefan Freunberger

Der Elektrochemiker forscht am ISTA in Klosterneuburg

an neuartigen Batterien, die auf Schwefel, Kohlen- oder

Sauerstoff beruhen. Noch gelte es, grundsätzliche

Verständnislücken zu schließen, sagt Freunberger.

Solche Fragen beschäftigen Stefan Freunberger seit mehr als 20 Jahren. Er studierte Chemie an der renommierten ETH Zürich, forschte an der University of St. Andrews in Schottland und an der Technischen Universität Graz. Heute leitet Freunberger die Arbeitsgruppe Materialelektrochemie am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Sein Hauptfokus liegt auf der Entwicklung neuartiger wiederaufladbarer Batterien, die einer Reihe von zeitgemäßen Anforderungen gerecht werden sollen: Verwendung möglichst allgegenwärtiger, in großer Menge global verfügbarer Materialien statt Ausbeutung seltener Rohstoffe in wenigen Weltregionen unter fragwürdigen Bedingungen; akzeptabler Energieeinsatz bei der Herstellung; hohe Energiedichte bei wenig Größe und Gewicht; gute Möglichkeiten des Recyclings.

„Wir betreiben im Moment vorwiegend Grundlagenforschung“, sagt Freunberger. „Es gibt bei vielen Phänomenen, die der Funktion zugrunde liegeb, noch fundamentale Verständnislücken. Diese zu schließen, verändert die Forschung dann vom Tasten mit verbundenen Augen zum Voranschreiten mit klarem Blick.“

Der Hunger nach Elektrizität

Die Suche nach neuen Ansätzen der Batterieherstellung ist hoch relevant – und derzeit eines der internationalen Leitthemen im Bereich technischer Innovation. Der Hauptgrund ist der Plan vieler Staaten, in absehbarer Zeit gänzlich auf Elektromobilität umzustellen. Gut ein Dutzend Länder will dieses Ziel spätestens 2035 erreicht haben. Daten der Internationalen Energieagentur zufolge könnten bis Ende des Jahrzehnts 350 Millionen Elektrofahrzeuge über die Straßen rollen. Knapp 17 Millionen waren es 2021.

Soll der Verkehr elektrisch werden, braucht es im Jahr 2050 mehr als 90 Mal so viel Batteriekapazität wie 2020, errechnete das Fachjournal „Nature“. Und das Konkurrenzmagazin „Science“ schätzt, dass eine Welt, die überwiegend auf erneuerbaren Energien beruht, gut 200 Mal mehr Batteriekapazität benötigt als heute existiert. Wie soll das erreicht werden?

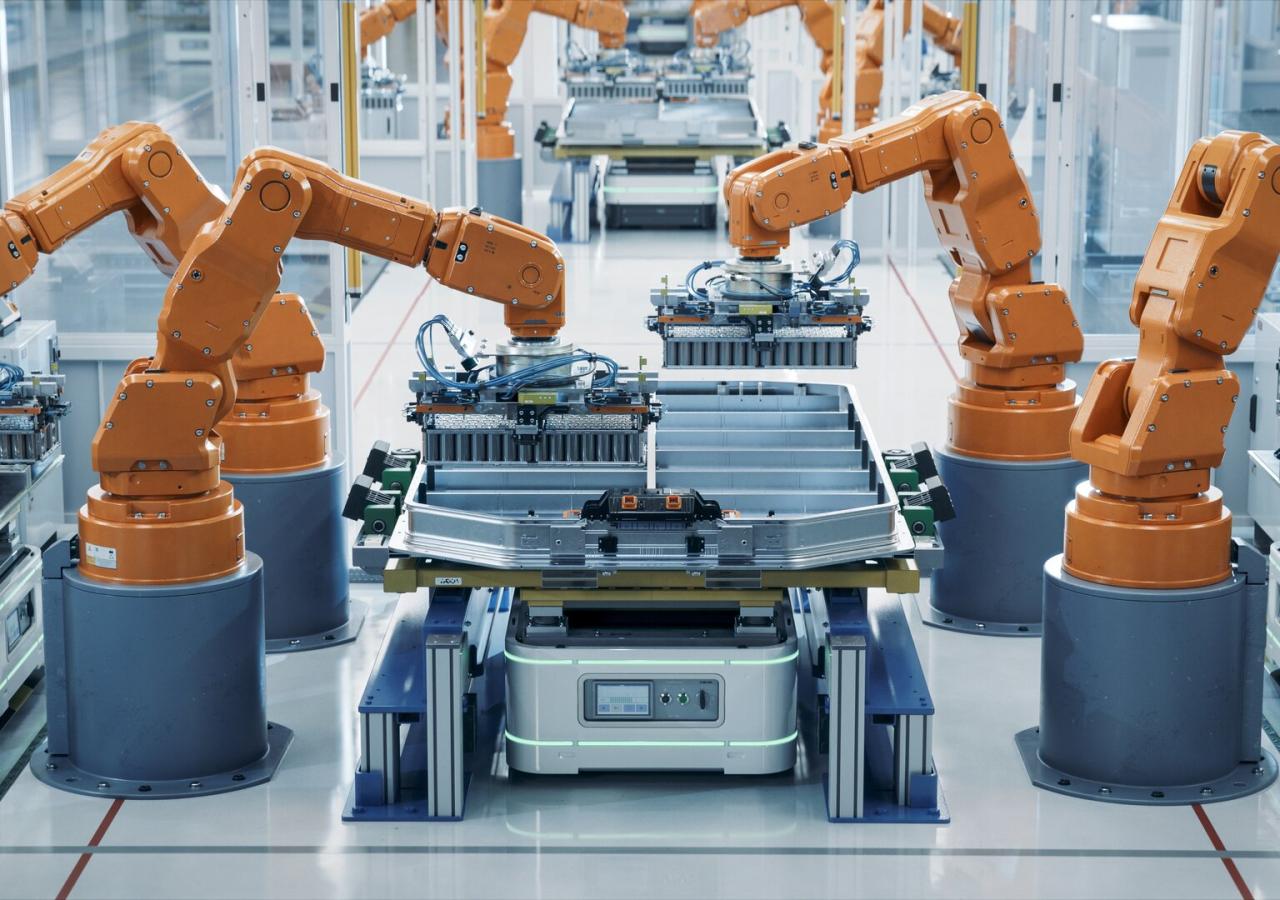

Modern,Electric,Car,Automated,Smart,Factory.,Ev,Battery,Pack,Production

© Shutterstock

Modern,Electric,Car,Automated,Smart,Factory.,Ev,Battery,Pack,Production

Fertigung von Batterien

Schätzungen von Wissenschaftern gehen davon aus, dass eine elektrifizierte Welt 200 Mal mehr Batteriekapazität braucht als heute verfügbar ist.

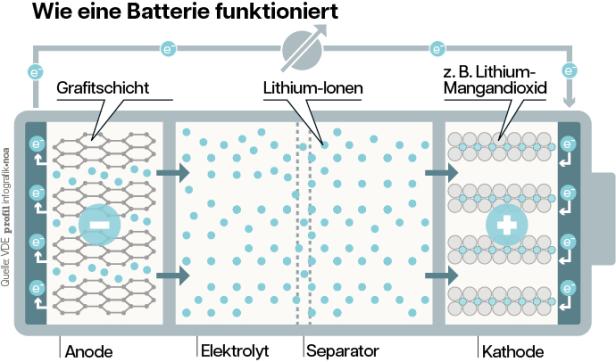

Mit den heute verfügbaren Batterien sehr wahrscheinlich nicht, soviel steht fest. Standard ist seit rund drei Jahrzehnten die Lithium-Ionen-Batterie – ob in Laptops, Handys oder Elektroautos. Ihr Funktionsprinzip ist dasselbe wie bei allen Akkumulatoren siehe Grafik unten): Positiv geladene Atome, in dem Fall Ionen des Metalls Lithium, fließen von der Anode, bestehend meist aus Grafit, durch einen Elektrolyten zur Kathode. Für deren Konstruktion kommen häufig seltene Metalle wie Kobalt zum Einsatz. In einem äußeren Kreislauf strömen Elektronen vom Minus- zum Pluspol der Batterie und liefern Strom an einen Verbraucher. Beim Aufladen der Batterie laufen die Prozesse in umgekehrter Richtung.

Eine Infografik, die die Funktionsweise einer Batterie mit Anode, Kathode und Lithium-Ionen darstellt.

© noa

Eine Infografik, die die Funktionsweise einer Batterie mit Anode, Kathode und Lithium-Ionen darstellt.

Lithium hat sich aus mehreren Gründen durchgesetzt: Es ist das drittleichteste Element im Periodensystem und besitzt äußerst energetische Elektronen, was es zu einem ausgezeichneten Energielieferanten macht. Hohe Energiedichte zusammen mit langsamer Selbstentladung, langem Lebenszyklus und geringem Gewicht sorgen dafür, dass es Konkurrenzprodukte schwer haben. Auch die Preise sanken über die Jahre beständig – bis vor etwa fünf Jahren, als eine Trendumkehr eintrat.

Wenige Hotspots der Rohstoffe

An den Rohstoffreserven liegt das nicht, eher an der massiv steigenden Nachfrage. Anders als der Terminus „seltene Erden“ nahelegt, handelt es sich bei Lithium – zumindest vorerst – nicht um ein knappes Gut. Die weltweiten Vorkommen werden auf rund 90 Millionen Tonnen geschätzt. Pro Autobatterie benötigt man etwa fünf Kilo davon. Das eigentliche Problem beim Rohstoff Lithium ist ein anderes: Die Ressourcen sind nicht gleichmäßig über den Planeten verteilt, sondern konzentrieren sich auf wenige Länder, vor allem Australien sowie das südamerikanische „Lithium-Dreieck“ Argentinien, Chile und Bolivien.

Abbau von Lithium

Die Vorkommen von Lithium beschränken sich auf wenige Länder der Erde: auf Australien sowie das „Lithium-Dreieck“ Argentinien, Bolivien und Chile.

Außerdem existiert Lithium nicht als reines Metall, sondern ist zum Beispiel in Lithiumkarbonat gebunden und muss erst aufbereitet werden, was ordentlich Energie kostet. Diese Aufbereitung findet fast ausschließlich in Asien statt, vor allem in China – was ökonomische und politische Abhängigkeiten sowie energieintensive Transportwege bedingt.

Noch kritischer ist die Situation bei Kobalt, das zu großen Teilen in der Demokratischen Republik Kongo gewonnen wird, vielfach unter fragwürdigsten Arbeits- und ökologischen Bedingungen. Zur Weiterverarbeitung wird Kobalt ebenfalls hauptsächlich nach China verfrachtet. Mangan wiederum, ein weiteres gebräuchliches Kathodenmaterial, muss zwar nicht in Krisengebieten gewonnen werden, doch die wirklich großen Vorkommen liegen am Grund der Ozeane. Um das Metall zu gewinnen, wäre daher der äußerst umstrittene und ökologisch bedenkliche Tiefseebergbau in großem Stil notwendig.

Gewinnung von Kobalt

Die Aufbereitung von Kobalt ist ein schmutziges Geschäft und findet häufig in politisch heiklen Regionen unter äußerst fragwürdigen Arbeitsbedingungen statt.

Ein wichtiges Ziel in der modernen Batterien-Forschung ist es daher, vor allem Kobalt zu ersetzen. Am sinnvollsten wären Alternativen, die nicht aufwendig aus schwer zugänglichen Lagerstätten extrahiert werden müssen, sondern global verfügbar sind. Ein Beispiel dafür ist Schwefel. Stefan Freunberger tüftelt bereits intensiv an Verfahren, um Elektroden aus dem relativ häufig vorkommenden chemischen Element herzustellen. „Schwefel hätte das Potenzial, Batterien mit der höchstmöglichen Energiedichte herzustellen, die das Periodensystem der Elemente erlaubt. Die Möglichkeiten sind prinzipiell fantastisch.“

Allerdings gibt es Hürden auf dem Weg zur Praxis: Die molekulare Architektur und das Volumen des Elektrodenmaterials unterscheiden sich massiv von heute üblichen Materialien. Außerdem ist Schwefel ein elektrischer Isolator – also ziemlich das Gegenteil dessen, was man sich bei einer Batterie wünscht. „Wir müssen daher wissen, wie man Elektrochemie mit Isolatoren betreibt“, sagt Freunberger. Und wiederholt, was ihm wichtig zu betonen ist: „Wir machen Grundlagenforschung, auch um limitierende Prozesse zu verstehen.“

Natürliche Rohstoffe im Überfluss

Am liebsten wären ihm, sich konsequent auf jene Elemente zu beschränken, aus denen die belebte Natur besteht: „Die Mittel der Wahl wären leichte Hauptgruppenelemente, die Elemente der belebten Natur, die in einen globalen Kreislauf eingebunden sind.“ Dazu zählen neben Schwefel beispielsweise Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, alle überall im Überfluss vorhanden, ohne dass sich die Frage kritischer Gewinnung und komplizierter Wiederverwertung stellt. Sauerstoff ist immerhin auch ein Motor jeden Lebens, und wir Menschen benötigen ihn, um die Mitochondrien, die Kraftwerke der Körperzellen, mit Energie zu versorgen. Wäre es nicht reizvoll, die organische Natur zu nutzen, um auch die Schlüsseltechnologien der Energiewende anzutreiben?

Forschungsansätze dazu gibt es bereits, unter anderem an der Technischen Universität Wien. Ende April berichtete ein Wissenschafterteam von einer entsprechenden Initiative: Statt Lithium als Ladungsträger verwenden die Forschenden Sauerstoff-Ionen, die Leerstellen in Elektroden aus keramischen Materialien füllen und sich zwischen diesen bewegen. So kann nicht nur auf toxische Stoffe aus heiklen Regionen verzichtet werden, Batterien auf dieser Basis könnten auch nicht brennen oder explodieren.

Wir müssen zum Beispiel wissen, wie man Elektrochemie mit Isolatoren betreibt. Wir machen Grundlagenforschung, auch um limitierende Prozesse zu verstehen.

Stefan Freunberger, Elektrochemiker

Es gibt auch noch weitere Ideen, um Lithium zu ersetzen. Am weitesten gediehen ist der Ansatz, statt dessen Natrium-Ionen zu verwenden. Natrium ist ein Hauptbestandteil von Kochsalz und ein Element, das etwa tausendfach häufiger auf der Erde vorkommt als Lithium. Die Gewinnung wäre in praktisch unbegrenzten Mengen weltweit möglich, in Lagerstätten wie auch aus dem Meerwasser. Außerdem sollen dabei deutlich weniger Emissionen freigesetzt werden als beim Lithium-Abbau: Etwa 60 Kilogramm Kohlendioxid verursacht das Aufbereiten einer Tonne Natrium, mehr als fünf Tonnen CO2 entstehen bei der Gewinnung einer Tonne Lithium – was angesichts des Umstandes, dass genau diese Emissionen dank elektrischer Energie vermieden werden sollen, eigentlich ziemlich widersinnig ist.

Große Versprechen

In den vergangenen Wochen überboten einander Akkuhersteller in aller Welt förmlich mit großen Ankündigungen, bei der Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien knapp vor der Marktreife zu stehen. Anfang April vermeldete das Grazer Unternehmen Accupower, eine bereits serienfähige Natrium-Ionen-Batterie anbieten zu können, die nicht nur ohne kritische Rohstoffe auskomme, sondern sich zudem durch kürzere Ladezeiten und eine vierfach höhere Lebensdauer auszeichne. Das Produkt mit der Bezeichnung „Natec“ soll sich für industrielle Anwendungen wie auch für die Automobilbranche eignen. Weitere europäische Mitbewerber sind etwa Tiamat in Frankreich und Altris in Schweden. Der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD wiederum gab kurz davor bekannt, bis 2027 Fabriken für Natrium-Ionen-Batterien im großen Maßstab in Betrieb nehmen zu wollen.

Inwiefern all die Behauptungen mit der Realität kompatibel sind, lässt sich schwer beurteilen. In vieler Hinsicht sei Skepsis bei den Pressemeldungen von Unternehmen angebracht, weil technische Details oft unbekannt seien, warnte „Science“ kürzlich vor überzogenen Hoffnungen. Ohne Zweifel sei der Umstieg von Lithium zu Natrium der für die nahe Zukunft vielversprechendste Ansatz. Zugleich jedoch gelte es, einige Probleme zu lösen. So seien Natrium-Ionen größer als jene von Lithium, man kann somit weniger von ihnen pro Größeneinheit unterbringen – was sich wiederum negativ auf die Energiedichte auswirkt oder aber größere Batterien erfordert.

Skeptisch fiel auch eine Einschätzung des deutschen Science Media Center zur Beurteilung von angeblichen Durchbrüchen in der Batterieforschung aus: Solche seien unwahrscheinlich und kaum zu erwarten. Ob neue Entwicklungen den Markttest bestehen, hänge letztlich nicht nur von der Elektrochemie ab, sondern auch von profanen Faktoren – etwa der Frage, ob neue Entwicklungen in bestehenden Fertigungsstraßen gebaut werden können oder erst gänzlich neue und kostspielige Fabriken gebaut werden müssen. Insgesamt, so das Fazit, sei Batterieforschung weniger von Disruptionen geprägt als von stetem, schrittweisem Bemühen um zukunftstaugliche Lösungen.

Auch ISTA-Forscher Stefan Freunberger pflegt zu sagen, Batterieforschung sei viel eher Evolution als Revolution, viel eher von den Mühen der Ebene gekennzeichnet als von Heureka-Momenten. Die Zeithorizonte der Forschung erstrecken sich dabei mindestens über Jahre, teils über Jahrzehnte. Doch auch oder gerade dann wird es alternative Formen der Energieproduktion brauchen.

Alwin Schönberger

leitet das Wissenschafts-Ressort.