White House Coverage

© The Washington Post via Getty Im/Tom Brenner For The Washington Post via Getty Images

White House Coverage

Donald Trumps Medizin-Mythen: Die Rechten und ihre Autismus-Panik

Schriftgröße

Sehr wahrscheinlich begann alles mit Andrew Wakefield: die unbelegten Behauptungen, die falschen Verdächtigungen, die unzulässigen Schlussfolgerungen. Vieles deutet darauf hin, dass es Wakefield war, der Donald Trump mit einer fixen Idee infizierte: mit der vermutlich unverrückbaren Überzeugung, dass Autismus andere Ursachen hat als von der Wissenschaft auf Basis jahrzehntelanger Forschung dargestellt.

Wiederholt stellte der US-Präsident, genau wie sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., deren Befunde infrage und widersprach breiter Evidenz mit alternativen Erklärungen, zuletzt vorvergangene Woche. Da machte Trump, assistiert von Kennedy, die Einnahme des Schmerzmittels Paracetamol während der Schwangerschaft für den vermeintlich enormen Anstieg und eine „Epidemie“ von Autismus-Fällen verantwortlich.

Ein gefährlicher Rat: „Stehen Sie es durch!“

Trumps drängende Appelle an werdende Mütter sorgten für Schlagzeilen und Entrüstung in Fach- wie auch Publikumsmedien: „Nehmen Sie es nicht, wenn Sie schwanger sind. Nehmen Sie nicht Tylenol.“ Tylenol ist einer jener Markennamen, unter denen Schmerzstiller mit dem Wirkstoff Paracetamol in den USA vertrieben werden, und Trump riet vehement davon ab, weil das Präparat angeblich das Autismus-Risiko erhöhe. Stattdessen empfahl er im Fall von Fieber oder Infektionen: „Stehen Sie es durch.“

Umgehend kam ein Aufschrei der gesamten Fachwelt, aus der Medizin und Wissenschaft ebenso wie von Verbänden, die sich für die Interessen und Bedürfnisse autistischer Menschen engagieren. Die Replik lautete: Trumps Aussagen seien in jeder Hinsicht falsch und würden jeglicher faktischer Grundlage entbehren. Und es sei gemeingefährlich, Fiebererkrankungen bei schwangeren Frauen nicht zu behandeln. Denn im Gegensatz zu Paracetamol seien Fieber und Infektionen tatsächlich ein nachgewiesener Risikofaktor für Autismus.

Schwangere Frau

Fieber während der Schwangerschaft gilt als tatsächlicher Risikofaktor für Autismus – im Gegensatz zu Paracetamol, mit dem sich Fiebererkrankungen behandeln lassen.

© Shutterstock

Schwangere Frau

Fieber während der Schwangerschaft gilt als tatsächlicher Risikofaktor für Autismus – im Gegensatz zu Paracetamol, mit dem sich Fiebererkrankungen behandeln lassen.

Was Trump losgetreten habe, sei „in mancher Hinsicht die verrückteste Debatte über Autismus, die ich je gehört habe“, sagte Helen Tager-Flusberg, Gründerin der Coalition of Autism Scientists, zur „New York Times“. Es zeige sich zudem klar, dass Trump und seine Mitstreiter nicht das geringste Fachwissen zum Thema besäßen.

Besessen von Autismus

Doch woher rührt, wie Kritiker formulierten, die „Besessenheit“ Trumps und Kennedys in Bezug auf Autismus? Tatsächlich ist die beinahe verbissene Suche nach angeblich verborgenen, von der etablierten Wissenschaft vernachlässigten oder gar verschwiegenen Auslösern ein wiederkehrendes Motiv. Erst im April war Kennedy mit einer großspurigen Ankündigung vor die Presse getreten: Bis September werde man die wahren Hintergründe von Autismus erhellt haben. Forschende, die seit Jahrzehnten die Auslöser dieser Entwicklungsstörung ergründen, wunderten sich, dass Kennedy schon im Frühjahr sicher sein konnte, lediglich ein halbes Jahr später letztgültige, solide Belege liefern zu können.

Pünktlich kam die Beschuldigung von Paracetamol, womit es in Trumps und Kennedys Weltbild nun einen zweiten Missetäter gibt – zusätzlich zu Impfungen, gegen die die beiden US-Politiker in der Vergangenheit hauptsächlich zu Felde zogen (wobei Trump auch diesmal nicht auf seine Klage verzichtete, dass Kleinkinder angeblich mit bis zu 80 Impfungen vollgepumpt würden).

Spätestens an diesem Punkt kommen Andrew Wakefield und sein Beitrag zu Trumps Überzeugung ins Spiel. Wakefield, 68, arbeitete als Chirurg in London, bevor er sich dem Thema Autismus widmete und darauf eine bemerkenswerte Karriere gründete. Im Jahr 1998 publizierte er im Fachjournal „The Lancet“ eine nur fünfseitige Studie, die die Vermutung äußerte, die Dreifachimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) könnte Autismus begünstigen, weil sie das Immunsystem überfordere. Dafür waren lediglich zwölf Fälle autistischer Kinder untersucht worden – viel zu wenige, um daraus solide Evidenz ableiten zu können.

Doctor Andrew Wakefield speaks to the media after a hearing at the General Medical Council in London

© LUKE MACGREGOR/REUTERS/picturedesk.com

Doctor Andrew Wakefield speaks to the media after a hearing at the General Medical Council in London

Andrew Wakefield

Der Arzt, dem in England die Zulassung entzogen wurde, stellte in einer Studie 1998 einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus in den Raum. Die Studie wurde längst als Fälschung enttarnt und zurückgezogen, doch der Mythos bleibt, wonach Impfungen Autismus verursachen.

Doch die Arbeit war nicht nur schwach und kümmerlich, sie war, wie sich später herausstellte, eine glatte Fälschung. Wakefield hatte eine halbe Million Euro von Anwälten erhalten, die Eltern vermeintlich impfgeschädigter Kinder vertraten und Pharmaunternehmen verklagen wollten. Weiters ließ sich nachweisen, dass einige der zwölf Kinder schon Autismussymptome gezeigt hatten, bevor sie geimpft wurden. Kurz: Wakefields Studie war schlicht Wissenschaftsbetrug. Schließlich zog „The Lancet“ die Studie zurück, und Wakefield erhielt Berufsverbot in England. Er übersiedelte in die USA und stieg zum Superstar der Antivaxxer auf, avancierte zum Übervater der globalen Impfgegnerbewegung und trommelte seine Falschbehauptung so lange, bis sie in den Köpfen vieler Menschen hängen blieb, vermutlich unauslöschlich für alle Zeit: Die Masernimpfung verursacht Autismus.

Der Guru aller Impfgegner

Fortan trat er wie ein Sektenguru auf, hielt Vorträge in weißen, wallenden Gewändern, betrieb Antivaxxer-Merchandising, eroberte dank einer Liaison mit dem Model Elle McPherson die Klatschspalten und flutete ab Beginn der Coronaviruspandemie die sozialen Medien mit Fake News über Impfungen. Die Verbindung zu Donald Trump existiert mindestens seit Jänner 2016, als dieser Wakefield zur Feier seiner ersten Amtseinführung einlud – und sich äußerst angetan von den verqueren Thesen des früheren Arztes zeigte.

Aber genügt die Begeisterung Trumps für den britischen Blender und Scharlatan, reicht sein Faible für die Verschwörungserzählungen des Mannes, der sich als Outlaw des Medizinsystems inszenierte, um zu erklären, warum er – genau wie Robert Kennedy – dauerhaft und hartnäckig am Thema Autismus festhält? Oder gibt es zusätzlich ideologische, weltanschauliche Gründe, die ihm Wakefields Ideen attraktiv erscheinen lassen und ihn dazu bewegen, wiederkehrend in Opposition zu akzeptierten Expertenmeinungen zu treten? Gründe vielleicht, die er mit Vertretern anderer rechtspopulistischer Parteien teilt? Kann es sein, dass das Symptombild Autismus speziell im rechten Segment bestimmte Geisteshaltungen und Emotionen hervorruft?

Das ist die in mancher Hinsicht verrückteste Debatte über Autismus, die ich je gehört habe.

Helen Tager-Flusberg, Coalition of Autism Scientists

Auch diese Fragen wurden in den vergangen Tagen diskutiert, doch zunächst gilt es nochmals und etwas ausführlicher festzuhalten: Trump und Kennedy haben nicht diskurswürdige Beiträge zu einer offenen und anhaltenden wissenschaftlichen Debatte geliefert. Was sie über Autismus sagen, ist schlicht unwahr. Dass die Masernimpfung in keinerlei Verbindung damit steht, ist längst erwiesen. Nach Wakefields manipulierter Mini-Studie wurde vielfach im Rahmen sehr großer Studien mit vielen tausend Kindern und Erwachsenen überprüft, ob Autismus bei geimpften Personen gehäuft auftritt. Keine der zahlreichen großen Arbeiten fand einen solchen Zusammenhang.

Mangelhafte Studien

Ziemlich ähnlich stellt sich die Sachlage bei Paracetamol dar. Zwar würden Mediziner besonders Schwangeren generell dazu raten, so wenige Medikamente wie möglich einzunehmen. Doch im Bedarfsfall – beispielsweise bei von Fieber begleitenden Infektionen – gilt Paracetamol aufgrund des vergleichsweise günstigen Spektrums an Nebenwirkungen als Mittel der Wahl. Ob der Wirkstoff Autismus begünstigen kann, untersuchten Forschende in der Vergangenheit ebenfalls intensiv. Ein paar kleinere Studien fanden tatsächlich Indizien dafür. Allerdings: Abgesehen von der geringen Größe hatten einige diese Arbeiten methodische Mängel. So ist ja Fiebersenkung ein Hauptgrund für die Einnahme von Paracetamol. Die in diesen Studien beobachteten Personen waren also sowohl Konsumenten des Medikaments als auch Fieberpatienten. Doch welcher der beiden Faktoren führte zu höheren Autismusraten? Eine saubere Trennung der möglichen Einflüsse konnten die Arbeiten nicht leisten.

Große und somit deutlich solidere Studien mit bis zu 2,5 Millionen Personen fanden hingegen keinen Effekt von Paracetamol auf die Entwicklung von Autismus. Beziehungsweise: Eine davon wies einen winzigen statistischen Anstieg von 0,09 Prozentpunkten aus – der allerdings prompt verschwand, sobald man einen weiteren Faktor berücksichtigte: die Genetik.

Und die Genetik ist – in scharfem Kontrast zu Kennedys Forderung, man solle genetische Einflüsse nicht mehr erforschen – der mit Abstand wichtigste Treiber für Autismus. Es besteht Einigkeit, dass die Entwicklungsstörung zu 60 bis 90 Prozent genetisch bedingt ist, wobei mittlerweile zahlreiche Gene identifiziert wurden, die eine Rolle spielen dürften. Hinzu kommen Umwelteinflüsse, von denen der wichtigste nach gängiger Ansicht Elternschaft in höherem Alter ist (was letztlich freilich wieder genetische Wurzeln hat). Diskutiert werden weiters Umweltschadstoffe. Auf Paracetamol als Auslöser deutet jedenfalls keine Evidenz hin.

Doch woher rührt dann der angeblich massive Anstieg von Autismus-Fällen, von dem Donald Trump spricht und den er als „schreckliche, schreckliche Krise“ bezeichnet, die früher nicht existiert habe? Wie kam es, in Kennedys Worten, zur gegenwärtigen „Epidemie“?

Die Autismus-Statistik

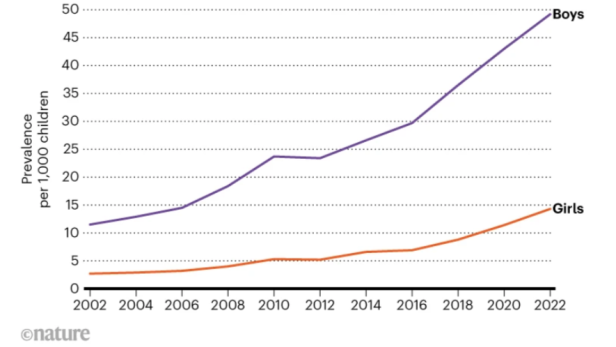

Die Grafik aus dem Wissenschaftsjournal „Nature“ zeigt die Entwicklung von Autismus in den USA. Vor allem bei Jungen ist tatsächlich ein enormer Anstieg feststellbar. Allerdings: Experten zufolge ist dieser hauptsächlich auf die deutlich verbesserte und erweiterte Diagnostik zurückzuführen.

Die Antwort ist relativ simpel: Den behaupteten gravierenden Anstieg gibt es nicht. Real ist jedoch eine Zunahme der Diagnosen – bedingt durch höheres Bewusstsein für das Thema, mehr spezialisierte Einrichtungen und erweiterte Diagnosekriterien. Und das ist eine gute Nachricht: Denn besonders Menschen mit milden Formen von Autismus, deren Symptome früher übersehen oder falsch interpretiert worden wären, erhalten nun entsprechende Diagnosen und im Optimalfall auch die passende Betreuung. Insofern sind auch die von Kennedy für die USA genannten Zahlen irreführend: Es mag zwar sein, dass eine von 31 Personen heute den Befund Autismus-Spektrum erhält, doch darin sind eben all jene milden Formen eingeschlossen, die in der Vergangenheit gar nicht bemerkt wurden. Ausgeprägtere Formen treten der Autism Science Foundation zufolge bei weniger als einer unter 200 Personen auf.

Eine Bedrohung konservativer Werte

Wenn Kennedy von einer „Epidemie“ spricht, die zu einer wachsenden Zahl von Menschen führe, die „nie einen Job“ haben und „nie Steuern zahlen“ würden, ist das somit nicht nur faktisch falsch: weil eine Epidemie eine ansteckende Krankheit bezeichnet, während Autismus weder ansteckend noch eine Krankheit ist, sondern eine überwiegend genetisch bedingte neurologische Entwicklungsstörung; und weil die vielen Menschen mit leichtem Autismus problemlos am Erwerbs- wie auch gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Kennedys Äußerungen sind aber auch entlarvend, weil sie darauf hindeuten, warum Politiker wie er und Trump tatsächlich so „besessen“ von Autismus sein könnten: Personen mit Merkmalen des Autismus-Spektrums passen schlecht ins Rollenbild von Menschen, die einem rechten Wertesystem anhängen.

Vorige Woche äußerten sich auch zahlreiche Personen, die selbst Autismus-Diagnosen erhielten, zur aktuellen Debatte und artikulierten genau diesen Verdacht: Man gewinne den Eindruck, schrieb einer von ihnen, dass Anhänger der extremen Rechten regelrecht Panik vor Autismus hätten und autistische Menschen als Bedrohung empfänden. Denn Autisten seien die personifizierte Abweichung von der Norm, symbolisierten eine Verletzung der Normalität, die aus Perspektive der Rechten in traditionellen Stereotypen bestünde – der Mann als starker, kerngesunder, zielstrebiger, zäher, in jeder Hinsicht maskuliner Stammesführer, frei von jedem Anflug psychischer Schwäche, die Frau als duldsame Gehilfin im traditionellen Familienverband, die bei der Erfüllung ihrer Mutterschaft den althergebrachten Kräften der Natur vertraut. Dazu passt auch Trumps Begehr, Frauen sollten, statt Medikamente einzunehmen, „natürliche“ Schwangerschaften bevorzugen und allfällige Komplikationen „durchstehen“.

Vorboten einer neuen Eugenik?

Autisten bringen demnach das für die Trumps und Kennedys dieser Welt geltende Idealbild aus dem Lot, weshalb sie das Gespenst des Autismus beschwören und pathologisieren. Und noch einen Schritt weitergehen und versprechen, das „Leiden zu beenden“. Wenn auf dem Weg dorthin in den – inzwischen gründlich von unliebsamen Wissenschaftern gesäuberten – US-Gesundheitsbehörden die Erstellung einer „Autismus-Registers“ erörtert wird, in dem entsprechend diagnostizierte Menschen erfasst werden sollen, graut es nicht nur Kommentatoren aus der Autisten-Community vor dem Aufkeimen der Vorboten einer neuen Eugenik.

Zusätzlich hat der aktuelle Ausritt der US-Regierung Aspekte, die auf andere rechtspopulistische Parteien ebenfalls zutreffen, auch solche aus Europa. Da sind beispielsweise das tiefe Misstrauen und die Verachtung der etablierten Wissenschaft, die als lebensfremde oder wahlweise korrupte Elite betrachtet wird. Trump prahlte, er habe im Alleingang mehr über Autismus herausgefunden als die Medizin der vergangenen Jahrzehnte. Attacken gegen Forschende und die Aussagekraft ihrer Daten begleiteten uns auch während der Coronaviruspandemie, nicht nur, aber vorzugsweise geäußert von der FPÖ in Österreich und der AfD in Deutschland, die Wissenschaftern mitunter unlautere Motive unterstellten – und bestimmten Pharmaunternehmen ohnehin, genau wie Trump nun den vermeintlichen Anstieg von Autismus-Fällen rundheraus auf Big Pharma schob.

Ein Faible für bizarre Thesen

Und auf beiden Seiten des Ozeans erklären rechte Parteien gerne komplette Außenseiter mit bizarren Thesen zu Helden und einsamen Kämpfern für die Wahrheit, während sie den wissenschaftlichen Mainstream zu diskreditieren versuchen (wobei „Mainstream“ in Wirklichkeit bedeutet, dass viele Forschende in aller Welt unabhängig voneinander zu sehr ähnlichen Ergebnisse gelangt sind und daher mehrheitlich derselben Ansicht zuneigen).

Ein weiteres verbindendes Element ist, dass flugs wundersame Kuren für komplexe Krankheiten oder Symptombilder angepriesen werden, die die etablierte Medizin anscheinend übersehen oder mutwillig unterdrückt hat: Wir erinnern uns an die Empfehlung Trumps und auch europäischer Rechter, Covid mit Desinfektionsmitteln zu bekämpfen; oder an Herbert Kickls Begeisterung für ein Antiparasitenmittel, das er auch noch zu einem Zeitpunkt bewarb, als längst nachgewiesen war, dass es ungeeignet zur Behandlung viraler Erkankungen ist. Auch Donald Trump hatte nun sofort seine eigene Therapie für Autismus zur Hand: das Folinsäurepräparat Leucovorin, das bisher im Hinblick auf Autismus nicht die nötigen medizinischen Tests durchlaufen hat, speziell nicht bei Kindern.

Aber warum tendieren gerade rechte Politiker dazu, Expertenwissen zu ignorieren (für Trumps jüngsten Vorstoß wurde kein einziger renommierter Autismus-Forscher gehört), und abwegige Alternativantworten zu fabrizieren? Vermutlich, weil es einfach ist und schlichte Botschaften leicht verfangen, speziell bei einer Anhängerschaft, der man attestiert, ihrerseits Abneigungen gegen das „Establishment“ zu hegen. Die Zutaten für diese Strategie: Wähle ein Reizthema (Autismus), nenne eine einfache Ursache für ein vielschichtiges Problem (ein Medikament statt Hunderter Gene plus komplexer Umweltfaktoren), finde einen Schuldigen (Big Pharma), biete eine simple Lösung an, die vom System verschwiegen wird (Leucovorin).

Gleichzeitig lässt sich daraus folgern: Man misstraue allen, deren Lösungen aus ein paar Schlagworten bestehen. Und das gilt nicht nur für den Tipp, mit Chlorbleiche zu gurgeln.

Alwin Schönberger

leitet das Wissenschafts-Ressort.