Eine Person liegt in einem Magnetresonanztomografen, wobei die Hirnaktivität aufgezeichnet wird.

© Shutterstock

Eine Person liegt in einem Magnetresonanztomografen, wobei die Hirnaktivität aufgezeichnet wird.

Neue Einblicke ins Gehirn: Die Entschlüsselung des Bewusstseins

Schriftgröße

Eine hauchdünne Elektrode führte tief ins Gehirn der Patienten. Die Menschen litten seit Langem unter starken Kopfschmerzen, und elektrische Stimulation sollte ihre Beschwerden lindern. Eine Gruppe chinesischer Forschender nutzte die Therapiesitzungen für ein Experiment. Während sich die Elektrode in ihrem Gehirn befand, betrachteten die Personen einen Bildschirm. Immer dann, wenn ein Symbol darauf aufleuchtete und sie dies bemerkten, sollten sie die Augen in eine bestimmte Richtung lenken. Das Forschungsteam zeichnete dabei die Gehirnaktivität der Patienten auf und berichtete die Ergebnisse im vergangenen Frühjahr im Fachjournal „Science“.

Besonders deutliche Aktivität zeigte sich in einer Region namens Thalamus, die an der Verarbeitung von Sinnesreizen beteiligt ist. Da die Menschen die Augen absichtsvoll bewegten, sobald sie die Symbole sahen, stellt sich die Frage: Ist der Thalamus für die Entstehung bewusster Wahrnehmung zuständig? Oder plakativer ausgedrückt: Ist diese Hirnregion der Sitz des Bewusstseins? Lässt es sich in tiefen Bereichen des Gehirns verorten statt, wie oft vorgeschlagen, in äußeren Schichten der Großhirnrinde oder im präfrontalen Kortex, der viele höhere kognitive Funktionen ermöglich?

Die Vermessung des Bewusstseins

Die chinesische Studie ist eine von einer ganzen Reihe von Arbeiten in jüngster Zeit, die diskutieren, wo im Gehirn das menschliche Bewusstsein lokalisiert sein könnte. Es sind die neuesten Beiträge zu einem Jahrtausende alten Rätsel, das in der Vergangenheit vor allem Domäne der Philosophie und Religion war. In der Naturwissenschaft war die Erforschung des Bewusstseins die längste Zeit eher verpönt. Denn wie sollte man so etwas hochgradig Individuelles, ganz und gar Subjektives, objektiv studieren, wie das geistige Innenleben des Menschen mit standardisierten Experimenten untersuchen? Würde das nicht an den Versuch grenzen, die Seele vermessen zu wollen?

Das Hirn beim Arbeiten beobachten

Technologien wie EEG ermöglichen, elektrische Aktivität in einzelnen Hirnarealen zu erfassen.

© Shutterstock

Das Hirn beim Arbeiten beobachten

Technologien wie EEG ermöglichen, elektrische Aktivität in einzelnen Hirnarealen zu erfassen.

Die vielen Fortschritte im Bereich bildgebender Technologien haben die Sachlage jedoch verändert. Seit es möglich wurde, mit Elektroenzephalografie (EEG) und funktioneller Magnetresonanz (fMRI) die Aktivität in einzelnen Hirnarealen und sogar Knäueln von Nervenzellen zu erfassen (wenigstens indirekt, weil fMRI) Schwankungen des Sauerstoffgehalts misst und kein „Feuern“ von Neuronen), ist die Erforschung des Bewusstseins vor allem ein Fall für die Neurowissenschaft. Sie sucht im Gehirn nach den neuronalen „Korrelaten“, des Bewusstseins, also nach Regionen, Netzwerken oder Verbindungen von Nervenzellen, die eine Basis für bewusste Wahrnehmung darstellen könnten.

Zuletzt geschah dies teils im Rahmen internationaler Großforschungsprojekte wie des „Cogitate Consortium“, bei dem ein Dutzend Institute mit widerstrebenden Thesen ins Rennen um die Ergründung des Bewusstseins ging und dessen Ergebnisse kürzlich publiziert wurden. Doch trotz allen Aufwandes, trotz einzelner beeindruckender Studienresultate und der heute fantastischen technischen Möglichkeiten, die es erlauben, einzelne Nervenzellen bei der Arbeit zu beobachten, steht eine befriedigende, akzeptierte Antwort nach der Natur des Bewusstseins nach wie vor aus.

Es geht darum zu verstehen, was die neuronalen Korrelate der bewussten Wahrnehmung sind.

Fachmagazin „Nature“

Das Problem beginnt schon mit der Frage, dass keine Einigkeit besteht, was Bewusstsein überhaupt ist. Handelt es sich lediglich um das Gegenteil von Bewusstlosigkeit, einen Zustand, wie ihn Menschen im Koma oder unter Narkose erleben, und in dem sie von der Außenwelt gleichsam abgeschnitten sind? Es wäre eine ziemlich simple Erklärung, und zudem stellen spektakuläre Fälle inzwischen infrage, ob ein Koma wirklich von der Umwelt und einer bewussten Interaktion mit ihr abkoppelt.

Besonders beeindruckend war der Fall einer 23-jährigen Frau, die durch einen Autounfall eine schwere Hirnverletzung davontrug und unansprechbar im Koma lag. Britische Forschende führten ein Experiment mit ihr durch, das heute als bahnbrechend gilt: Sie forderten sie beispielsweise auf, an ein Tennisspiel zu denken oder an einen Rundgang durch die Wohnung. Mittels fMRI wurde die Aktivität in verschiedenen Hirnregionen erfasst.

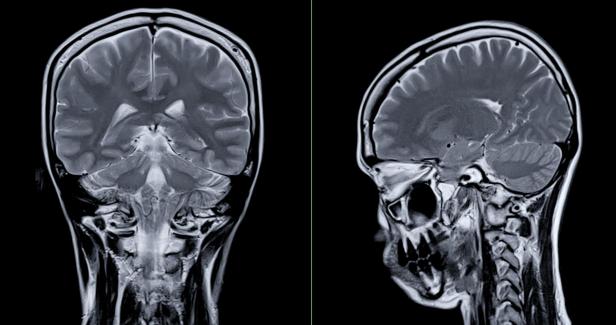

Vermessung der Gehirnaktivität

Bildgebende Verfahren wie funktionelle Magnetresonanz haben die Suche nach dem Bewusstsein zu einem Fall für die Neuroforschung gemacht.

© Shutterstock

Vermessung der Gehirnaktivität

Bildgebende Verfahren wie funktionelle Magnetresonanz haben die Suche nach dem Bewusstsein zu einem Fall für die Neuroforschung gemacht.

Ergebnis: Forderten die Wissenschafter auf, an Tennis zu denken, stimulierten allein die Worte Gehirnbereiche, die für Motorik zuständig sind – nicht anders als bei gesunden, wachen Personen. Sind also Komapatienten doch empfänglich für Reize wie menschliche Kommunikation? Und kann der Geist auch in diesem Zustand Erinnerungen bewusst abrufen?

Bewusst bei Bewusstlosigkeit

Weniger dramatisch sind Experimente mit Personen unter Narkose, einem Zustand, der gemeinhin mit Bewusstlosigkeit gleichgesetzt wird. In einer dieser Studien wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst angehalten, bei jedem Atemzug mit der Hand einen kleinen Ball zu drücken. Dann erhielten sie ein Narkosemittel. Als sie aus der Anästhesie erwachten, fuhren sie fort, den Ball zu quetschen, ohne jede Aufforderung. Die Erinnerung an die Übung hatte jedenfalls die Phase ohne Bewusstsein überdauert.

Andererseits kennen die meisten Menschen das Gefühl, in einer fremden Umgebung zu erwachen, etwa in einem Hotelzimmer, und für einen Moment nicht zu wissen, wo man ist. Man erkennt seine Umgebung präzise, hat aber kurz kein bewusstes Wissen darüber.

Ist Bewusstsein somit durch die Fähigkeit definiert, sensorischen Input nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu verarbeiten und zu interpretieren? Gewiss eine Voraussetzung dafür, zugleich eine Kompetenz, die sich jedem mittelmäßigen Roboter beibringen lässt. Geht es um Empfindungsfähigkeit, jene von Schmerz eingeschlossen? Exklusiv menschlich wäre das keinesfalls, wie zahlreiche Studien an unterschiedlichsten Tieren belegen.

Experimente an Kraken zeigten, dass diese Lebewesen einen von ihnen bevorzugten Ort dann meiden, wenn ihnen bei dort einem Aufenthalt ein Schmerzreiz zugefügt wurde – und sie dieses Verhalten auch unter Betäubung beibehalten, was auf eine bewusste, abstrakte Erinnerung an das unangenehme Erlebnis hindeutet. Kleinstkinder hingegen wurden bis in die 1980er-Jahre mitunter ohne Narkose operiert, weil ihnen die Medizin damals noch die Schmerzempfindung absprach.

Reflexion und Ich-Gefühl

Andere Definitionen von Bewusstsein postulieren, dass die Wahrnehmung von Sinnesreizen allein nicht ausreicht, sondern auch die Fähigkeit vonnöten ist, abrufbare Erfahrungen und Erinnerungen auszuprägen, über die man nachdenken, mit anderen kommunizieren und aus subjektiver Sicht reflektieren kann, somit eine Ich-Perspektive einnehmen und zwischen einem Selbst und einem Gegenüber unterscheiden können muss.

Die moderne Neuroforschung interessiert sich jedoch weniger für die großen metaphysischen Erklärungsmodelle, sondern verfolgt einen reduktionistischen Ansatz: Sie versteht Bewusstsein als Produkt des Gehirns und sucht nach Schaltkreisen in den Nervenzellen, die Sinnesreize in Wahrnehmung und diese in bewusste Erfahrung und Erinnerung überführen. Die Frage, ob es sich dabei um Alleinstellungsmerkmale des Menschen handelt, ist eher nachrangig. Schon Charles Darwin hielt Bewusstsein für keine exklusiv menschliche Eigenschaft, sondern gestand sie auch Tieren zu. Er wollte daher nicht wissen, ob Tiere Bewusstsein besitzen, sondern wann in der Evolution es sich in welcher Form bei einzelnen Lebewesen entwickelt haben könnte.

Der reduktionistische Ansatz betrachtet Bewusstsein als Funktion unseres Denkorgans. Das Gehirn ist demnach nichts anderes als eine biologische Maschine.

Alan J. McComas, Mediziner und Gehirnforscher

Bewusstsein muss womöglich nicht in voller Entfaltung vorhanden oder aber gänzlich inexistent sein, keinen binären Alles- oder Nichts-Zustand darstellen. Es könnte bei einzelnen Spezies in verschiedener Ausprägung vorhanden sind, sich graduell entwickeln – vielleicht auch bei Menschen mit zunehmendem Alter. Vielleicht, argumentieren manche Wissenschafter, zeigen ja sogar Hirnorganoide Spuren oder Ansätze von Bewusstsein, also winzige Häufchen von Nervenzellen, die im Labor heranreifen?

Bei wissenschaftlichen Konferenzen wurde zuletzt wieder intensiv debattiert, wann Kleinkinder ein Bewusstsein entwickeln. Einigkeit besteht weitgehend darin, dass das Bewusstsein nicht von einem Moment auf den anderen erwacht, sondern allmählich heranreift, parallel zur Hirnentwicklung. Aber wann genau setzt dieser Prozess ein?

Die Natur des Bewusstseins könnte bei Kindern und Erwachsenen verschieden sein. Und Bewusstsein könnte sich eher graduell als plötzlich entwickeln, in unterschiedlicher Geschwindigkeit bei verschiedenen Individuen.

Fachjournal „Science“

Ab einem Alter von 18 Monaten erkennen sich Kinder im Spiegel, was als klassischer Beleg für ein Ich-Bewusstsein gilt. Und davor? Schon Säuglinge können die Stimme der Mutter von jener einer Fremden unterscheiden. Sie müssen somit die Unterschiede erkennen und sich dessen bis zu einem gewissen Grad bewusst sein. Vieles deutet inzwischen aber darauf hin, dass zumindest rudimentäre Formen bewusster Wahrnehmung noch deutlich früher vorhanden sind, vermutlich sogar schon im Mutterleib, wie eine aufsehenerregende Studie zeigte, über die im vergangenen Mai das Fachmagazin „Spektrum der Wissenschaft“ berichtete.

Mutter mit ihrem Neugeborenen

Kinder lernen früh, die Stimme ihrer Mutter von anderen zu unterscheiden. Dazu braucht es eine Form von Erinnerung.

© Getty Images/iStockphoto / Prostock-Studio/iStockphoto

Mutter mit ihrem Neugeborenen

Kinder lernen früh, die Stimme ihrer Mutter von anderen zu unterscheiden. Dazu braucht es eine Form von Erinnerung.

Dafür maßen Forschende mit einer Technik namens fetale Magnetenzephalografie die Hirnaktivität von Babys im Mutterbauch, wobei Sensoren schwache magnetische Signale aufzeichnen, die dem Kinderhirn entstammen. Beim Experiment wurden zunächst eine bestimmte Tonfolge abgespielt. Dann, beim eigentlichen Test, wurde die Tonfolge machmal leicht verändert, also gleichsam ein Regelverstoß eingebaut.

Bewusstsein bereits im Mutterleib?

Spannend war die Erfassung der Hirnaktivität der Babys: Immer dann, wenn ein Regelverstoß auftrat, kam es zu auffälligen Schwankungen der Hirnaktivität. Das deutet darauf hin, dass die Ungeborenen die Abweichung eindeutig bemerkten. Und es bedeutet, dass deren Gehirn bereits Erinnerungen über die Tonfolgen bilden konnte – und irritiert war, wenn die erwartete Abfolge der Töne gestört wurde. Diese Fähigkeit, berichteten Forschende, ließ sich bei Föten ab der 35. Schwangerschaftswoche nachweisen. Und sie liefert Hinweise, dass das menschliche Bewusstsein vermutlich schrittweise entsteht und diese Entwicklung schon deutlich vor der Geburt einsetzt.

Auch viele andere Neuroforscher, die sich auf die Spur des Bewusstseins heften, verfolgen einen pragmatischen Zugang: Sie untersuchen, was objektiver Messung zugänglich ist, wobei sie postulieren: Bewusstsein ist kein spirituelles, mystisches Phänomen, das sich im Gehirn manifestiert, sondern das Gehirn ist eine biologische Maschine, die Bewusstsein hervorbringt. Man gehe von der plausiblen Hypothese aus, „dass Bewusstsein aus der elektrischen Aktivität der Hirnzellen resultiert und nicht umgekehrt“, erläutert der kanadische Mediziner und Hirnforscher Alan J. McComas im Fachjournal „American Scientist“.

Das durchleuchtete Gehirn

Aufgrund jüngerer Studien gelten besonders die Regionen Thalamus und Hippocampus als heiße Kandidaten, die an der Entstehung des Bewusstseins beteiligt sein könnten.

© Shutterstock

Das durchleuchtete Gehirn

Aufgrund jüngerer Studien gelten besonders die Regionen Thalamus und Hippocampus als heiße Kandidaten, die an der Entstehung des Bewusstseins beteiligt sein könnten.

Bei der Suche nach jenen Arealen, die daran beteiligt sein könnten, gab es gerade in jüngster Zeit einige beeindruckende Entdeckungen zu vermelden. Eine dieser Region ist der nun in „Science“ als Bewusstseinszentrum debattierte Thalamus. Dieses Konglomerat von Nervenzellen tief im Gehirn, oberhalb des Hirnstamms, dürfte der chinesischen Studie zufolge wesentlich an der Entscheidung beteiligt sein, welchen Sinneseindrücken der Weg ins Reich bewusster Wahrnehmung gestattet wird und wie diese bewertet werden.

Schon bisher ging man davon aus, dass die Verbindung von Thalamus und Großhirnrinde die anatomische Basis dafür ist, dass überhaupt bewusste Wahrnehmungen erzeugt werden können. Die dafür notwendigen Nervenfaser prägen sich um die 24. Schwangerschaftswoche aus – ein weiteres Indiz dafür, dass Bewusstsein etappenweise entsteht.

Wenn Teile des Gehirns fehlen

Auch einer weiteren Hirnregion könnte eminente Bedeutung zukommen: dem Hippocampus im Schläfen- oder Temporallappen, einer Struktur, die schon seit einiger Zeit als wichtig für die Wahrnehmung und Gedächtnisbildung erachtet wird. Wie wichtig der Hippocampus ist, zeigen nicht zuletzt Geschichten von Menschen, denen er fehlt. Berühmt wurde in der Fachwelt der Fall eines Mannes, dem Teile des Temporallappens herausoperiert wurden. Die Folgen waren gespenstisch: Der Patient konnte Erinnerungen nicht mehr abspeichern. Keine Wahrnehmung, kein Gedanke an Ereignisse oder Menschen blieb länger erhalten als 30 Sekunden. Mit der entfernten Hirnstruktur war auch das Langzeitgedächtnis verschwunden – und jede bewusste Erinnerung.

Umgekehrt dokumentieren Experimente den Stellenwert des Hippocampus beim Gedächtnis. In einer dieser Studien betrachteten Personen zunächst Bilder von anderen Menschen, Gebäuden oder Gegenständen. Dabei erfassten die Forschenden, welche Nervenzellen im Hippocampus beim jeweiligen Bild angeregt wurden. Anschließend führten sie ihren Probanden Variationen des zuvor Gezeigten vor: Statt ein Auto abzubilden, stand das Wort „Auto“ geschrieben oder wurde von einer Computerstimme gesprochen.

Wie das Hirn abstrakte Konzepte schafft

Auch dabei erfasste das Wissenschafterteam die Hirnaktivität. Verblüffendes Ergebnis: Einzelne Neuronen reagierten selektiv auf bestimmte Begriffe, ob nun ein Haus oder ein Auto. Allerdings war es gleichgültig, ob ein Foto gezeigt, ein Wort geschrieben oder gesprochen wurde. Die Forschenden schlossen daraus, dass der Hippocampus nicht lediglich an der Gedächtnisbildung beteiligt ist, sondern hift, allgemeine, abstrakte Konzepte von Objekten der Umwelt zu erstellen – gemeinhin eine Eigenschaft, die mit bewusstem Erleben assoziiert wird. Die Nervenzellen des Hippocampus hießen daher fortan auch „Konzeptzellen“.

Gleichzeitig scheinen Hirnareale, in denen früher der Sitz des Bewusstseins vermutet wurde, dafür nicht so entscheidend sein wie gedacht. Ein Beispiel ist der präfrontale Cortex, eine evolutionär junge Region, der attestiert wird, spezifisch menschliche Eigenschaften zu ermöglichen: Impulskontrolle, Planung, Entscheidungsfindung, höhere kognitive Fähigkeiten und komplexe Verhaltensweisen. Es ist bekannt, dass eine Verletzung des Präfrontalcortex gravierende Folgen haben kann, es gibt aber auch Fälle, in denen Menschen diese Struktur aufgrund eines Tumors operativ entfernt wurde. Zur Überraschung der Mediziner hatte dies in diesen Fällen keine Auswirkung auf die bewusste Wahrnehmung.

Nicht zuletzt deshalb richtete sich der Fokus jener Forschenden, die die neuronalen Wurzeln des Bewusstseins ergründen, in jüngerer Zeit eher auf die tieferen Hirnstrukturen – mit der These, dass dem Thalamus und Hippocampus besonderer Stellenwert zukommt, wenn es darum geht, Wahrnehmung von Sinnesreizen in ein Gedächtnis und in reflektierendes Nachdenken darüber zu transformieren.

Farblich markierte Nervenzellen

Letztlich ist es vermutlich ein weit verzweigtes Netzwerk von Neuronen im Gehirn, das im Zusammenspiel Bewusstsein erzeugt.

© shutterstock

Farblich markierte Nervenzellen

Letztlich ist es vermutlich ein weit verzweigtes Netzwerk von Neuronen im Gehirn, das im Zusammenspiel Bewusstsein erzeugt.

Doch so spannend die Entschlüsselung dieser Areale sein mag: Kaum ein Forschender würde das Bewusstsein auf einzelne Bündel von Nervenzellen beschränken. Deshalb zielen verschiedene Initiativen darauf ab, Theorien zu entwickeln, wie das Zusammenwirken mehrerer Gehirnzentren Schritt für Schritt bewusste Wahrnehmung generiert – wie also jene Prozesse aussehen könnten, die externen Input in subjektives Erleben umschreiben. Mehr als 30 unterschiedliche Ansätze wurden bisher vorgeschlagen. Zuletzt waren es jedoch vor allem zwei, die den Fachdialog dominierten – und zu durchaus heftigen Kontroversen führten.

Die Gedankengebäude tragen die Kürzel IIT und GNWT. Es sind die beiden Konkurrenztheorien, die im Rahmen des Cogitate Consortium getestet wurden. Das Projekt startete 2018, und nach fünf Jahren Forschung präsentierten deren Protagonisten Ende April dieses Jahres ihre Bilanz – mit eher enttäuschenden Erkenntnissen.

Kampf der Theorien

Was besagen nun die Theorien? IIT steht für Integrated Information Theory und geht davon aus, dass der Grad an Bewusstsein parallel zur Menge an Information steigt, die das Gehirn aufnimmt und verarbeitet, wobei vor allem hintere, neuronal stark vernetzte Hirnregionen eine Rolle spielen sollen. Die Idee lautet, etwas verknappt ausgedrückt: je mehr ins Gehirn gepackte Information, desto mehr Bewusstsein. Das neuronale Netze im Hirn wird mehr oder minder als physikalisches System verstanden, das von der Informationsmenge kalibriert wird.

Gegner der IIT rümpfen über diese Idee die Nase und sprechen von „Pseudowissenschaft“, weil die Theorie so gut wie unmöglich zu beweisen (und schon gar nicht zu widerlegen) ist. Außerdem würden nach dieser Definition Computer und künstliche Intelligenzen ebenfalls ein Bewusstsein entwickeln, vielleicht sogar das Universum als solches.

Die Konkurrenztheorie heißt Global Neuronal Workspace Theory (GNWT) und betrachtet das Gehirn als weit verzweigten „Arbeitsraum“, in dem ganze Netzwerke, darunter speziell der präfrontale Cortex, mitwirken, Erfahrungen und Sinneseindrücke auf die Bühne des Bewusstseins zu befördern.

Dürftige Ergebnisse

Immerhin wurde versucht, die Postulate der beiden Theorien an Hunderten von Probanden mittels Gehirnscan-Studien zu prüfen. Die Resultate waren, vornehm ausgedrückt, durchwachsen. Harte Belege fanden sich für keine der Theorien, stattdessen wurden einzelne Behauptungen entkräftet.

Frustriert waren viele Forschende aus den teilnehmenden Instituten aber nicht nur aufgrund der dürren Ergebnisse, sondern vor allem aufgrund der Heftigkeit und Gehässigkeit der folgenden Debatten. Manch ein Hauptproponent der jeweiligen Theorie zog mit Häme über die Konkurrenz her, während er mit Bestemm auf der Gültigkeit der eigenen beharrte.

Beobachter sahen darin eine unschöne Variante des Forschungsgegenstandes: übersteigertes Selbstbewusstsein.

Alwin Schönberger

leitet das Wissenschafts-Ressort.