Schwelbrand im Körper: Wie stille Entzündungen krank machen

Schriftgröße

Wie wird man 117 Jahre alt? Hinweise darauf gibt die Geschichte von Maria Branyas Morera. Die Spanierin galt als älteste Frau der Welt, als sie im August des Vorjahres im Alter von 117 Jahren und 168 Tagen starb. Ein Jahr vor ihrem Tod hatten Forschende Blutproben entnommen und ihr Genom analysiert, um das Geheimnis ihrer Langlebigkeit zu lüften.

Sie fanden Genvarianten für niedrige Blutfette und solche, die Herz und Gehirn schützen. Aber auch Moreras Lebensstil war entscheidend: kein Alkohol, kein Tabak sowie eine Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Olivenöl und anderen Zutaten der mediterranen Diät war. Täglich aß Morera zudem drei Joghurts, was zu einer günstigen Komposition nützlicher Darmmikroben wie Bifidobakterien beitrug – und dies wiederum zu niedrigen Entzündungswerten.

Maria Branyas Morera

Die Frau aus Spanien erreichte eine Alter von mehr als 117 Jahren. Forschende untersuchten ihr Blut und Genom und stellten dabei unter anderem niedrige Entzündungswerte fest.

© Arxiu de la família Branyas Morera/wikimedia.org

Maria Branyas Morera

Die Frau aus Spanien erreichte eine Alter von mehr als 117 Jahren. Forschende untersuchten ihr Blut und Genom und stellten dabei unter anderem niedrige Entzündungswerte fest.

Zwar ist Morera ein Einzelfall und keineswegs gewiss, ob sich ihr Rezept für ein langes Leben verallgemeinern lässt. Doch vor allem eine Erkenntnis aus ihren Laborwerten könnte sich doch als Indikator eignen: Im Moment debattiert die Medizin intensiv, in welchem Ausmaß Entzündungen Gesundheit oder Krankheit steuern, inwiefern sie der Schlüssel zu Krankheiten wie Herzleiden, Krebs oder Alzheimer sowie einem verfrühten Tod sind – und wie, umgekehrt, die Chance auf ein langes, gesundes Leben steigt, wenn Entzündungen unterbleiben.

Inzwischen hat sich der Begriff des „Inflammaging“ etabliert: Er bezeichnet den Zusammenhang zwischen Entzündungen und dem Alterungsprozess. Regelmäßig erscheinen Studien und Sachbücher, die sich auf die Spur der molekularen Ursachen heften. „Silent Fire“ heißt ein Buch von Shilpa Ravella, Medizinerin an der Columbia University, und der Titel verrät bereits, was Ravella verständlich machen möchte: das Problem „niedriggradiger, unsichtbarer Entzündungen, die still in unserem Körper glimmen“.

Ähnlich ist die Stoßrichtung eines soeben erschienenen Buches des Wiener Gynäkologen Markus Metka. Zusammen mit dem Lebensmittelexperten Klaus Postmann widmet er sich darin der „neuen Volkskrankheit Silent Inflammation“. Zunächst interessierte sich Metka für das Thema, weil parallel zu sinkenden Hormonspiegeln in der Menopause das Entzündungsrisiko steigt – und erweiterte seine Betrachtungen nun um eine Vielzahl typischer Zivilisationskrankheiten und deren mögliche Entstehung durch unbemerkte Entzündungsprozesse.

Mediziner Markus Metka

Gemeinsam mit dem Ernährungsexperten Klaus Postmann befasst er sich in einem neuen Buch mit dem Thema stille Entzündungen.

© Medizinische Universitätsklinik Wien/Medizinische Universitätsklinik Wien

Mediziner Markus Metka

Gemeinsam mit dem Ernährungsexperten Klaus Postmann befasst er sich in einem neuen Buch mit dem Thema stille Entzündungen.

Als er selbst studierte, habe man darüber noch nichts gelernt, sagt Metka. Jungmediziner seien gedrillt worden, die klassischen Entzündungsmerkmale selbst im Tiefschlaf aufsagen zu können: Rubor, Calor, Tumor, Dolor, Functio laesa – Rötung, Wärme, Schwellung, Schmerz, gestörte Funktion. Aber stille, im Körper über Jahre oder Jahrzehnte schwelende Entzündungen, die zeitversetzt krank machen? Kannte man die längste Zeit einfach nicht, sagt Metka.

Heute wird umso umfassender diskutiert, ob schwache, aber anhaltende Entzündungen Treiber fast aller gravierenden Erkrankungen sind – ob Diabetes, Krebs oder Alzheimer. Manche Forschende sprechen gar nicht mehr von neurodegenerativen Leiden, sondern von neuroinflammatorischen.

Doch wie lässt sich dieses entzündliche Geschehen erklären? Was versteht man unter einer „stillen“ Entzündung? Und was ist überhaupt eine Entzündung?

Alarm im Immunsystem

Mit dem Begriff sind Patientinnen und Patienten ständig konfrontiert. Das Knie gestoßen und stark geschwollen? Eine Entzündung! Ein pochender Zahn? Parodontitis? Ein Virus eingefangen und mit Fieber im Bett? Hexenschuss? Niesanfälle in der Pollensaison? Magenschmerzen, tränende Augen, juckende Haut? Allesamt Entzündungen! Sobald man einen Terminus um das Anhängsel -itis ergänzen könne, liege eine Entzündung vor, so die US-Medizinerin Ravella: Arthritis, Meningitis, Colitis, Konjunktivitis.

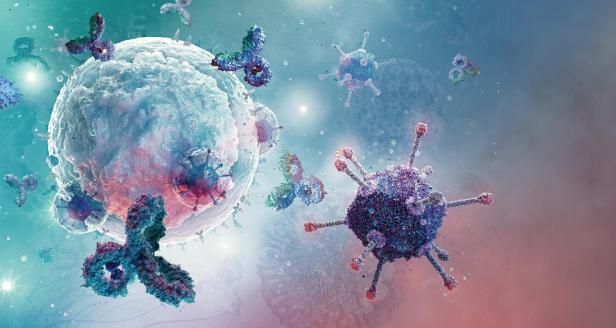

So verschieden die Beschwerden und ihre Auslöser sind, sie haben eines gemeinsam: Stets tritt das Immunsystem auf den Plan und trachtet mit einer Armee aus Zellen und Botenstoffen danach, etwas im weitesten Sinn Körperfremdes zu identifizieren, zu umzingeln und zu bekämpfen – einen durch die Haut gebohrten Holzsplitter, zerstörtes Gewebe nach einer Verletzung, ein Virus, ein Bakterium, Hitze, Kälte, Gift, Pollenkörner oder, im Fall einer tragischen Fehlprogrammierung, körpereigenes Gewebe wie bei Autoimmunerkrankungen. Entzündung bedeutet somit vorderhand: Das Immunsystem tritt in Aktion.

Weiße Blutkörperchen

Diese Zellen stellen eine wichtige Waffe des Immunsystems dar. Sie können unter anderem Fremdkörper erkennen und sich deren Profile merken.

© Shutterstock

Weiße Blutkörperchen

Diese Zellen stellen eine wichtige Waffe des Immunsystems dar. Sie können unter anderem Fremdkörper erkennen und sich deren Profile merken.

Dazu nutzt es eine Horde spezialisierter Immunzellen: die weißen Blutkörperchen oder Leukozyten. In diese Gruppe fallen die im Blut schwimmenden Granulozyten, verschiedene Arten von Lymphozyten, die sich Erregerprofile merken oder Antikörper produzieren, sowie Makrophagen – Fresszellen, die Eindringlinge verschlingen.

Dirigiert werden die Zellen von Botenstoffen, vor allem Zytokinen, zu denen Interleukine, Chemokine und Tumornekrosefaktoren zählen. Es handelt sich um Proteine, also Eiweißstoffe, die im Bedarfsfall Immunzellen an den Ort des Geschehens locken und eine Entzündungsreaktion einleiten.

Woher der Begriff Entzündung rührt, zeigt sich am ehesten bei einer Hautverletzung oder Prellung: Der Botenstoff Histamin bewirkt, dass sich die Blutgefäße weiten, es strömt mehr Blut zur verletzten Stelle, was den Immunzellen den Weg zum Einsatzort erleichtert, wo sie mit der Zellreparatur beginnen. Mehr Blut bedingt Anschwellen, Rötung und Wärme – die betroffene Stelle entflammt, bildlich gesprochen. Auch Fieber infolge einer viralen Infektion verursacht Wärme, macht Immunzellen mobiler und hilft bei der Bekämpfung der Erreger mithilfe von Antikörpern.

Der gefürchtete Zytokinsturm

Prinzipiell handelt es sich um eine sinnvolle Reaktion, um schädliche Stoffe abzuwehren. Und um eine meist selbstbegrenzende: Entzündungen enden, sobald das Immunsystem seinen Job erledigt und Eindringlinge eliminiert hat. Doch mitunter schießt es übers Ziel hinaus, und die Entzündung selbst wird zum Problem. Man erinnert sich vielleicht an den gefürchteten Zytokinsturm als Folge einer Covid-Infektion. Der Körper wird dabei von jenen proinflammatorischen Botenstoffen überflutet, die sonst eine geordnete Immunantwort organisieren.

Bei einer Allergie wiederum wird das Immunsystem gegen harmlose Eiweißstoffe scharf gestellt – etwa Pollenproteine, gegen die es Antikörper der Klasse Immunglobulin E ausschickt (IgE). Noch dramatischer sind Autoimmunerkrankungen wie Diabetes Typ-1, Rheuma, Multiple Sklerose, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Dabei weiß das Immunsystem nicht zwischen körpereigen und körperfremd zu unterscheiden, attackiert eigenes Gewebe und zerstört auf Dauer Organe oder die Darmwand.

Geht es in diesen Fällen um eine exzessive, überbordende Immunantwort, stellen stille Entzündungen – in der Fachsprache oft „Low grade inflammation“ genannt – gleichsam das Gegenteil dar: Entzündungsfördernde Signalstoffe wie die Zytokine Interleukin-1 und Interleukin-6 halten eine kleine, schwache Glut am Köcheln, eine Art Schwelbrand, der lange unbemerkt bleibt – und dennoch allmählich chronische Krankheiten in Gang setzt, von Herz- und Gefäßleiden bis Krebs.

Auf Sparflamme zur chronischen Krankheit

So lautet jedenfalls die Kernthese zahlreicher zuletzt erschienener Arbeiten zum Thema. Allerdings: Trotz einer Fülle wissenschaftlicher Beiträge handelt es sich um ein junges Fach, behaftet mit Unsicherheiten. Während manch ein molekularer Schalter bekannt ist, der erklärt, warum ein bestimmtes Verhalten Entzündungen fördert und diese wiederum Krankheiten, lassen sich in anderen Fällen nur Korrelationen aufzeigen: das gleichzeitige Auftreten zweier Faktoren, ohne dass die verbindende Ursache belegbar ist.

So weiß man, dass negativer Stress – durch Schulden, Jobverlust oder unfreiwillige soziale Isolation – zu einem hohen Cortisolspiegel führt und dieser mit ebenfalls erhöhten Entzündungswerten korreliert. Aber warum? Abschließend geklärt ist das nicht. Eine Rolle dürften Sauerstoffradikale spielen, die unter Stress vermehrt entstehen und denen Einfluss auf entzündliches Geschehen nachgesagt wird.

Anderes Beispiel: Eine große Beobachtungsstudie schloss mehr als 20.000 Personen ohne Anzeichen akuter Inflammation ein. Wohl aber laborierten Teile der Stichprobe an stillen Entzündungen, die anhand der Spiegel von Botenstoffen bestimmt wurden. Es zeigte sich, dass die Sterblichkeit unter Personen mit besonders hohen Werten dieser Substanzen stark erhöht war – besonders dann, wenn sie an Diabetes Typ-2 litten. Auch hier fand man eine klare Assoziation, ohne konkret die Ursachen benennen zu können.

Der Entzündungsturbo

Trotz bestehender Wissenslücken formulieren aktuelle Studien auf Basis bisheriger Daten einen Generalverdacht, den auch Markus Metka und Klaus Postmann in ihrem neuen Buch aufgreifen: Unser moderner Lebensstil sei ein Turbo für stille Entzündungen, die den Körper vorzeitig altern lassen und Zivilisationskrankheiten anstoßen. Als Haupttäter gilt Überernährung, verschärft durch Bewegungsmangel, was Übergewicht inzwischen zu einem grassierenden Volksleiden gemacht hat, längst auch unter jungen Menschen.

Schon ein hoher Anteil an Körperfett allein gilt als Motor für Entzündungen und als nachgewiesener Risikofaktor für Krebs. Der Grund ist Metka zufolge, dass besonders viszerales Fett, das innere Organe umschließt, „nicht nur als Energiespeicher“ fungiere. Vielmehr produziere Fettgewebe direkt Entzündungsbotenstoffe wie Interleukine und Tumornekrosefaktoren.

Problemfaktor Übergewicht

Besonders viszerales Fett um innere Organe ist ein Treiber für Entzündungen, weil es eigenständig Entzündungsbotenstoffe produziert.

© Shutterstock

Problemfaktor Übergewicht

Besonders viszerales Fett um innere Organe ist ein Treiber für Entzündungen, weil es eigenständig Entzündungsbotenstoffe produziert.

Problematisch ist nicht nur die Menge an konsumierter Nahrung, sondern auch deren Komposition. Kritisch werden besonders hochverarbeitete Lebensmittel gesehen, deren schädlicher Einfluss im Fokus vieler aktueller Studien steht, weil in Europa inzwischen gut ein Drittel der Ernährung darauf beruht. Fertigpizzen oder Snacks enthalten vor allem Fett, Zucker, Kohlenhydrate und Zusatzstoffe, die Haltbarkeit und Schmackhaftigkeit erhöhen. Nicht, dass all die Zusätze nachgewiesen bedenklich wären – auch wenn in Einzelfällen wie bei Emulgatoren, die als Bindemittel dienen, in Experimenten dokumentiert wurde, dass sie Darmentzündungen hervorrufen, die Krebsvorstufen darstellen können.

Das größte Übel dieser Lebensmittel ist aber vermutlich – abgesehen von der hohen Kaloriendichte – nicht, was enthalten ist, sondern was fehlt: Ballaststoffe, Nähr- und Pflanzeninhaltsstoffe sowie „gute“ Fettsäuren. Die Zusammensetzung des Speiseplans schlägt sich wiederum im Mikrobiom nieder: im riesigen Kosmos der Billionen von Bakterien und anderen Mikroorganismen, die im Darm leben und zur Gesundheit des Menschen beitragen. Was wir essen, beeinflusst erheblich, welche Bakterienstämme gedeihen und in der Überzahl sind – günstige wie etwa Bifidobakterien, die sich im Mikrobiom von Maria Branyas Morera tummelten, oder aber nachteilige Spezies, die hochkalorische und fettreiche Kost bevorzugen.

Kalorienbomben

Fertignahrung und Fastfood enthalten enorme Energiedichte bei gleichzeitig wenig nützlichen Nährstoffen, etwa günstige Fettsäuren, Vitamine und Ballaststoffe.

© Shutterstock

Kalorienbomben

Fertignahrung und Fastfood enthalten enorme Energiedichte bei gleichzeitig wenig nützlichen Nährstoffen, etwa günstige Fettsäuren, Vitamine und Ballaststoffe.

Von Letzteren weiß man, dass sie im Zuge ihres Stoffwechsels Substanzen ausschütten können, die entzündungsfördernd sind. Dazu zählen Lipopolysaccharide, Zellbestandteile von Bakterien, die auch für chronische Schmerzen mitverantwortlich gemacht werden – und ein Beispiel dafür sind, wie Darm und Gehirn im Austausch stehen. Toxische Stoffwechselprodukte ungünstiger Bakterien können zudem ins Blut diffundieren und ihrerseits das Immunsystem aktivieren. Spuren solcher Substanzen fanden Forschende in den Blutgefäßablagerungen von Herzinfarktpatienten – und damit einen Hinweis darauf, wie Entzündungen mit Arteriosklerose und Herzleiden einhergehen können.

Bewegung dämpft Entzündung

Das größte Problem handelt sich ein, wer satte Mengen an Fertigfutter mit Bewegungsarmut paart. Entzündliches Geschehen dürfte dadurch buchstäblich weiter angeheizt werden, und das nicht allein wegen dürftigen Energieabbaus. Körperliche Aktivität fördert die Ausschüttung von Myokinen, erläutert Metka – und diese Botenstoffe wirken antientzündlich. Völlernde Couchpotatoes befeuern Entzündungsprozesse somit vermutlich doppelt.

Sport gegen Entzündungen

Bei körperlicher Betätigungen werden Botenstoffe wie Myokine ausgeschüttet, die antientzündlich wirken.

© Shutterstock

Sport gegen Entzündungen

Bei körperlicher Betätigungen werden Botenstoffe wie Myokine ausgeschüttet, die antientzündlich wirken.

Angesichts dieser Befunde erhebt sich die Frage: Was gegen Entzündungen tun? Und wie weiß man, ob eine Silent Inflammation in den Eingeweiden köchelt? Man kann sie messen – und ein solcher Check ist gelegentlich sicher sinnvoll, auch ohne Beschwerden: Ein gängiger Laborwert ist das C-reaktive Protein (CRP), ein Eiweißstoff, der infolge von Entzündungen produziert wird und im Blut bestimmbar ist, auch in sehr niedriger Konzentration, was hochsensitiv heißt (hs-CRP). Als optimal gilt ein Wert von maximal einem Milligramm pro Liter, ab drei Milligramm geht man vom Vorliegen einer Entzündung aus.

Allerdings: CRP kann von Tag zu Tag schwanken, weshalb zusätzlich stabile Parameter nützlich sind – zum Beispiel das Verhältnis von Triglyzeriden zu HDL-Cholesterin sowie jenes von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren (optimalerweise maximal 5:1; ist der Omega-6-Anteil deutlich höher, gilt dies als Warnzeichen). Man könnte auch Zytokine wie Interleukin-6 im Labor ermitteln – im üblichen Leistungsumfang kassenärztlicher Diagnostik ist dies jedoch nicht enthalten.

Ernährung gegen das innere Feuer

Um unliebsame Überraschungen bei solchen Untersuchungen zu vermeiden, hilft vor allem eines, so abgedroschen es klingen mag: gute, ausgewogene Ernährung mit frischen Zutaten. Man könnte seitenlang Listen mit geeigneten Lebensmitteln und ihren chemischen Eigenschaften aufzählen (was Metka und Postmann in ihrem Buch auch tun), aber hier der Speisezettel im Zeitraffer: Obst, viel Gemüse (für Ballaststoffe), Eier und Hülsenfrüchte (für Proteine), Walnüsse und Fische wie Makrele, Lachs und Sardinen (Omega-3-Fettsäuren), Olivenöl, Gewürze und Kräuter wie Thymian, Salbei, Oregano, Rosmarin, Ingwer, Kurkuma und Pfeffer (verschiedenste Pflanzeninhaltsstoffe).

Ein Beispiel dafür, welche molekularen Schalter dabei betätigt werden, sind Rezeptoren namens PPAR. Sie regulieren den Fett- und Zuckerstoffwechsel und hemmen außerdem das Protein Nuclear Factor kappa B, das eine Schlüsselrolle bei entzündlichen Prozessen spielt, die Rheuma, Arthritis, Typ-2-Diabetes oder chronische Darmleiden begünstigen. Einer der Rezeptoren, PPAR-gamma, ist unter dem Einfluss von Omega-3-Fettsäuren besonders aktiv – und hält das proinflammatorische Protein im Zaum.

Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wusste Maria Branyas Morera nichts von den komplexen biochemischen Abläufen tief im Inneren unserer Körperzellen – doch offenkundig hatte sie ihre Intuition oder schlicht ihre Geschmacksvorlieben zur Wahl der richtigen Lebensmittel verleitet.

Alwin Schönberger

Ressortleitung Wissenschaft