Luise Graichen und ihre Arbeitsgruppenleiterin Isabella Anderson-Wagner von der Uni Wien prüften ihre Versuchsteilnehmerinnen unter verschärften Bedingungen. Während diese mittels einer Fernbedienung durch die virtuelle Wüste navigierten, lagen sie in der Röhre eines Magnetresonanztomographen (MRT). So konnten die Forscherinnen die Gehirnaktivität messen. Ergebnis: Die Rasterzellen im entorhinalen Kortex, einer Hirnregion im mittleren Schläfenlappen, sind maßgeblich daran beteiligt, wie wir die aktuelle Position anderer im Raum bestimmen. Daneben gibt es ein Netzwerk an Arealen, das ebenfalls dem Navigieren dient. Überraschend daran war folgende Tatsache: Das besagte Netzwerk aus Gehirnarealen war umso weniger aktiv, je besser eine Probandin darin war, den richtigen Pfad zu finden. Die Forscherinnen vermuten, dass effizientere Rasterzellen die entsprechenden Areale entlasten. Heißt das, wer mehr übt, hat aktivere Rasterzellen? „Möglicherweise“, sagt Graichen. Das Team um Isabella Anderson-Wagner arbeitet bereits an Folgestudien.

Die Voraussetzungen für einen guten Orientierungssinn

Die Forschung vermutet seit Längerem, dass der Orientierungssinn Übungssache ist. Zudem dürfte er weniger angeboren sein, sondern vielmehr im Laufe des Aufwachsens erlernt werden. Einen Meilenstein für diese These lieferte das Videospiel „Sea Hero Quest“. Der Neurowissenschafter Hugo Spiers vom University College London konzipierte das virtuelle Wasserlabyrinth, „in dem Menschen einfach aus Spaß spielen, während wir daraus Daten für die Demenzforschung generieren“, sagt Spiers. Eine der ersten Fähigkeiten, die Demenzkranke verlieren, ist die räumliche Orientierung. Der Plan ging auf: Knapp vier Millionen Menschen aus 63 Ländern registrierten sich und navigierten auf ihren Handys ein Boot durch Eisschollen, tropische Atolle und Sümpfe voller Seeungeheuer.

Die Erkenntnisse, die Spiers und sein Team 2021 aus der Flut an Daten destillierten, sind beeindruckend. Demnach gibt es drei Voraussetzungen für einen guten Orientierungssinn: Alter, Geografie und Wohlstand. Im Ländervergleich schnitten die USA, Kanada, Australien und Neuseeland am besten ab. Das liege einerseits am hohen Bildungsstandard und der Möglichkeit, auf Reisen seinen Orientierungssinn zu schärfen, andererseits „wahrscheinlich an der ausgeprägten Autokultur in diesen Ländern“, schreibt Spiers in seiner Studie. Österreich liegt, wie die meisten europäischen Länder, nur im Mittelfeld – was der Forscher der größeren Rolle des öffentlichen Verkehrs zuschreibt. In Europa schaffte es nur Skandinavien in die Top-Liga. Dort wiederum sind Orientierungsläufe, bei denen sich die Teilnehmerinnen mittels Karte und Kompass durchs Gelände schlagen, ein traditionsreicher Massensport.

Außerdem schnitten Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind, besser ab als Städter – wobei Spiers auch hier eklatante Unterschiede fand. So lieferten etwa die Bewohnerinnen des historisch gewachsenen Prag deutlich bessere Leistungen ab als US-Amerikaner, die ihre Jugend im schachbrettartig angelegten Chicago verbracht hatten. Auch das Alter spielt bei der Orientierung eine Rolle: Am besten navigieren junge Erwachsene, ab etwa 20 Jahren nimmt die Fähigkeit langsam, aber kontinuierlich ab. Bei Demenzkranken sind die für Orientierung zuständigen Hirnareale übrigens schon längst beeinträchtigt, bevor die ersten Symptome auftreten.

Können sich Männer besser orientieren als Frauen?

In Saudi-Arabien durchaus, wie das Videospiel „Sea Hero Quest“ zeigte. Kein Wunder, wenn der Radius einer Frau auf Haus und Garten beschränkt bleibt. In den nordischen Staaten hingegen zeigte sich fast kein Unterschied zwischen den Geschlechtern. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam die Anthropologin Helen Elizabeth Davis von der Arizona State University, die 305 Indigene aus dem Volk der Tsimane mit GPS-Trackern ausstattete. Die Alltagswege der Männer und Frauen aus dem Amazonas-Tiefland Boliviens unterschieden sich kaum, die Kinder der Tsimane werden unabhängig vom Geschlecht von klein auf dazu motiviert, den Regenwald ihrer Umgebung zu erkunden. Bei Tests zum Orientierungssinn schnitten Frauen, Männer und sogar schon die Kinder sehr gut ab. Fazit: Wenn Mädchen und Frauen keine Angst haben müssen, sich frei zu bewegen, stehen sie Buben und Männern in nichts nach.

„Beim Orientierungssinn spielen Aufmerksamkeit und Erfahrung eine große Rolle“, sagt Luise Graichen von der Uni Wien. Wer gerne wandert oder mit dem Mountainbike unterwegs ist, navigiert in der Regel besser als jemand, der lieber auf der Couch entspannt. Mit einer Ausnahme: Menschen mit einer Leidenschaft für Videospiele können sich auch in der Realität meist gut orientieren.

Grundsätzlich unterscheidet die Forschung zwischen zwei Strategien, wie sich jemand orientiert. Die einfachere Variante: Man merkt sich eine Route Schritt für Schritt anhand von markanten Punkten. Im Kreisverkehr rechts, nach der Tankstelle links, bei der Ampel geradeaus. Komplizierter ist es, sich in die Vogelperspektive zu versetzen und sich einen eigenen Stadtplan im Kopf zu entwerfen. Jene Menschen, die flexibel zwischen den beiden Strategien wechseln können, sind offenbar am besten darin, den richtigen Weg zu finden.

Innere Landkarte oder GPS?

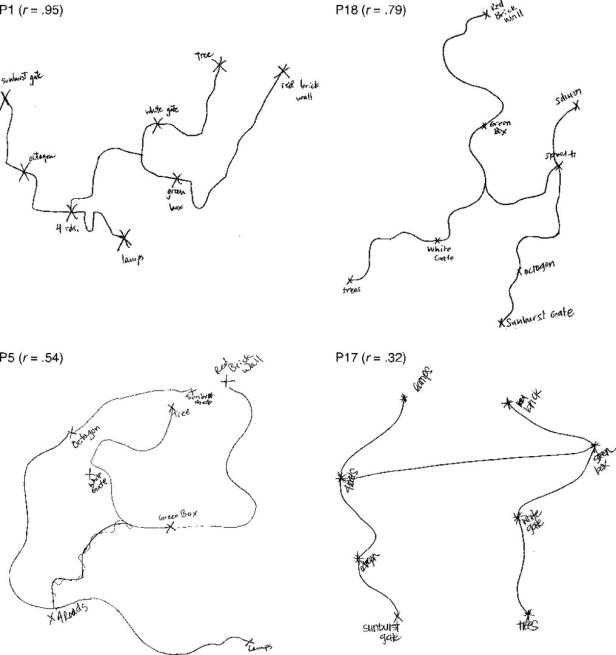

Bei den inneren Landkarten gibt es allerdings enorme Niveau-Unterschiede, wie ein Experiment des Geografen und Psychologen Toru Ishikawa von der University of California zeigte. Er fuhr mit 24 Studentinnen und Studenten wöchentlich einzeln in ein ihnen unbekanntes Wohngebiet in Santa Barbara. Nach zehn Wochen konnten alle die markanten Punkte entlang der zwei befahrenen Routen in der richtigen Reihenfolge herunterbeten. Schwerer fiel es einigen, auf einen markanten Punkt in der Umgebung zu zeigen, ohne ihn vom eigenen Standpunkt aus zu sehen – oder Abkürzungen zwischen den beiden Routen zu identifizieren. Dementsprechend fielen die Skizzen aus, welche die Studierenden am Ende des Experiments von dem Gebiet zeichneten: Während die Beste aus der Gruppe die Straßen fast originalgetreu abbildete, hatte die Zeichnung des schwächsten Navigators mit der Realität so gut wie nichts gemein (siehe Bild links).

Hätte Ishikawa statt der kalifornischen Studierenden Londoner Taxifahrerinnen und Taxifahrer zum Experiment gebeten, wären die Skizzen wohl deutlich akkurater ausgefallen. Um eines der legendären schwarzen Taxis lenken zu dürfen, müssen diese lernen, ohne GPS-System durch die verwinkelten Straßen der britischen Hauptstadt zu navigieren. Für die härteste Taxifahrerprüfung der Welt büffeln die Anwärterinnen im Schnitt zwischen zwei und vier Jahre. Ob sich der Aufwand lohnt, versuchte die Tageszeitung „The Guardian“ herauszufinden. Sie schickte einen traditionell ausgebildeten Taxler von King’s Cross zu Big Ben, wofür dieser vier Minuten weniger brauchte als der mit einem Navi ausgestattete Uber-Fahrer. Der Taxifahrer hatte sich für eine längere, aber dennoch schnellere Route entschieden. So legendär wie die Taxifahrer ist auch eine Studie zu deren Gehirn. Im Jahr 2000 bat ein Forscherteam 16 von ihnen zum Hirnscan. Ergebnis: Im Vergleich zur Kontrollgruppe war der für die Gedächtnisbildung zuständige Hippocampus bei den Taxlern deutlich vergrößert.

Der Orientierungssinn lässt sich also mit viel Übung schärfen. Wie aber beeinflussen ihn GPS, Google Maps und andere Navigationssysteme? Bisher fehlen Belege dafür, dass Menschen mit guter Orientierung durch die Nutzung von Navis ihre Fähigkeiten einbüßen. „Und für all jene, die sich mit dem Navigieren schwertun, ist GPS ein Segen“, sagt Luise Graichen von der Uni Wien. Trotzdem ab und zu einen Blick auf die Landkarte zu werfen, schadet aber nicht, um sich im Fall eines leeren Akkus nicht völlig zu verirren.

Für jene, die sich künftig in den weißen Gängen des Wiener Psychologie-Instituts verlaufen oder beim Selbsttest (siehe links) schlecht abschneiden, hat Luise Graichen tröstende Worte: „Eine schlechte Orientierung hat nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun.“