Der ausgetrocknete Boden eines Sees zeigt tiefe Risse.

Warum das Wasser in Österreich knapp wird

In Venedig liegen die Gondeln am Trockenen, am Gardasee kann man zu Fuß zu Inseln spazieren, in Frankreich ist seit Wochen kein Tropfen Regen gefallen-Teile Europas leiden unter einer Dürreperiode. Und das mitten im Winter. Der Klimawandel lässt grüßen. Die mit ihm einhergehenden Trockenphasen lassen die Grundwasserspiegel sinken, das Trinkwasser knapp und die Ernten karg werden.

Auch in Österreich?

Ein tägliches Vollbad, beim Zähneputzen das Wasser laufen zu lassen oder den Rasen in der Mittagshitze zu sprengen-das war früher noch nicht so verpönt wie heute. Wer vor 20 Jahren an der Universität für Bodenkultur (BOKU) studierte, bekam folgende Weisheit mit auf den Weg: Wasserknappheit ist in Österreich kaum ein Thema. "Diese Ansicht hat sich grundlegend geändert, zumindest was die Grundwasserressourcen in manchen Regionen betrifft", sagt Roman Neunteufel von der BOKU.

Der Experte hat vor Kurzem den österreichweiten Kassensturz gemacht. Im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums haben er und seine Kollegen über drei Jahre hinweg Daten gesammelt und sie in Modellrechnungen gesteckt, um folgende Fragen zu beantworten: Wie viel Wasser haben wir aktuell, und wie viel werden wir künftig brauchen? Kurz gefragt: Geht uns in Österreich das Wasser aus? Die Antwort lautet eindeutig: Jein.

Österreich ist zwar ein wasserreiches Land, doch die Niederschläge und Wasserressourcen sind regional ungleichmäßig verteilt. Der Blick in die Zukunft ist besorgniserregend: Durch den Klimawandel könnten die nachhaltig verfügbaren Grundwasserreserven bis 2050 um bis zu einem Viertel schrumpfen. Gleichzeitig werden wir um bis zu 15 Prozent mehr Wasser brauchen-weil Bevölkerung sowie Wirtschaft weiter wachsen und die Bäuerinnen und Bauern immer mehr bewässern müssen. Österreichs Trinkwasser stammt übrigens zu 100 Prozent aus Grundwasser. Dieses speist sich aus dem Niederschlag, der in der Erde versickert und durch Brunnen oder über Quellen wieder nach oben gebracht werden kann.

Die vergangenen Jahre haben bereits einen Vorgeschmack auf kommende Dürreperioden gegeben. Sie waren deutlich zu trocken, was auch die feuchteren Monate Jänner und Februar 2023 kaum ausgleichen konnten. Die Folge: Viele Grundwasserspiegel sind derzeit auf einem Rekordtief. Vor allem das östliche Niederösterreich, das Burgenland und Teile Kärntens sind betroffen. Doch auch im Westen sind einige Pegelstände besorgniserregend tief. Aktuell kann der Bedarf aus dem Grundwasser gedeckt werden. Was aber, wenn wieder ein Dürresommer bevorsteht und die Landwirtschaft noch mehr bewässern muss? Was passiert mit der Stromversorgung, wenn die Flüsse zu wenig Wasser führen? Und was müsste die Politik tun, um den drohenden Interessenskonflikten um die begehrte Ressource vorzubeugen?

Okraschoten aus dem Marchfeld

Wie schnell ein Kampf ums Wasser ausbrechen kann, hat der vergangene Sommer im Burgenland gezeigt. Während im Zicksee die Fische starben, die Salzlacken austrockneten und der Neusiedler See einen Tiefststand erreichte, wurden rund herum die Erdäpfel-und Kukuruzfelder bewässert. Der Kartoffelchips-Hersteller Kellys, die Fast-Food-Kette McDonald's und der Saatgutkonzern Pioneer seien wichtige Großabnehmer und Arbeitgeber in der Region, argumentieren die ansässigen Bäuerinnen und Bauern. Um die Ernten zu sichern, entnehmen die Landwirte im Seewinkel aus Tausenden Brunnen Grundwasser, die sie mit den Jahren immer tiefer graben mussten. Das sehe er nicht ein, wetterte SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Landwirtschaft müsse sich etwas überlegen. Die Chancen auf eine Neuauflage des Konflikts im Sommer stehen gut.

Was aber können Landwirtinnen und Landwirte tun? Insgesamt ist ihr Wasserverbrauch im Vergleich zu Industrie und Haushalten relativ gering-er wird sich allerdings bis zum Jahr 2050 verdoppeln (siehe Grafik auf Seite 65). "Wichtiger als alles andere ist die Verbesserung der Böden", sagt Ludwig Rumetshofer, Biobauer und Vorstandsmitglied der "Österreichischen Bergund Kleinbäuer_innen Vereinigung". Denn ein gesunder Boden ist in der Lage, Wasser auch bei Starkregen besser aufzunehmen und es in Trockenperioden länger zu speichern. Konkret heißt das: Mist, Gründüngung und Kompost bauen Humus auf und sind daher dem Kunstdünger vorzuziehen. Untersaaten, also niedrigere Pflanzen, die den Hauptfrüchten beigemischt werden, wirken der Verdunstung entgegen und bauen ebenfalls Humus auf. Und anstatt abwechselnd Raps, Mais und Weizen anzubauen, sollte man die Fruchtfolge möglichst erweitern-etwa um die genügsame Hirse oder die stickstoffbindende Ackerbohne.

Weniger pflügen und den Boden mit dem Traktor möglichst nicht verdichten: Das rät auch Ferdinand Lembacher. "Wir müssen jeden Tropfen im Acker halten", sagt der Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich. Statt Sommergetreide werde mittlerweile zunehmend Wintergetreide angebaut, das bereits im Herbst gesät wird. Die Pflanzen haben dann im Frühjahr bereits Wurzeln gebildet und kommen mit trockenen Phasen besser zurecht.

Wieso aber gibt es nicht längst neue Züchtungen von Getreide oder Gemüse, die mit weniger Wasser auskommen? Tatsächlich arbeitet die Forschung seit Jahren daran, aber die Erfolge sind bislang überschaubar. Speziell gezüchteter Weizen zum Beispiel hat weniger Poren in den Blättern, um die Verdunstung von Wasser zu vermindern. Dadurch kann er aber weniger CO2 aus der Luft aufnehmen, was die Photosynthese verringert und schließlich die Ernte schmälert. Anstelle neuer Züchtungen rät Hans-Peter Kaul zum Artentausch. "Soja, Mais und Hirse kommen mit Trockenstress gut zurecht", sagt der Leiter des Instituts für Pflanzenbau an der BOKU.

Auch beim Gemüse sind keine klimafitten neuen Züchtungen in Sicht. Anna Keutgen, Leiterin des Instituts für Gemüsebau, hat schon mit vielen Pflanzen experimentiert. Das Problem: Trockenresistenz geht auf Kosten der Qualität. "Das Gemüse wird faseriger, bitter oder weniger knackig", sagt Keutgen. Wie werden unsere Gemüsefelder in zehn, 20 Jahren aussehen? Vor allem im Osten wird man noch mehr bewässern als bisher-und auf mediterrane sowie tropische Arten ausweichen müssen. "Es werden zunehmend Okra, Artischocken, Süßkartoffeln, Amaranth, Gemüse-Portulak und neuseeländischer Spinat zu finden sein",sagt die Agrarwissenschafterin.

In der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU spielt der Wassermangel übrigens so gut wie keine Rolle. Das wird wohl bis kurz vor 2027 so bleiben, erst dann wird das riesige Landwirtschaftsbudget neu verhandelt. So lange wollen viele heimische Biobauern nicht warten-und experimentieren mit neuen Methoden. Ein Beispiel: Im sogenannten Agroforst werden Feldfrüchte zwischen Baumreihen gesät, die vor Erosion schützen und mit ihren tiefen Wurzeln in Trockenzeiten Wasser an die Oberfläche ziehen. Hecken und Bäume bieten außerdem Vögeln und anderen Nützlingen Unterschlupf. "Um den Selbstversorgungsgrad bei Lebensmitteln hochzuhalten, sind intakte Böden unerlässlich", sagt Biobauer Rumetshofer.

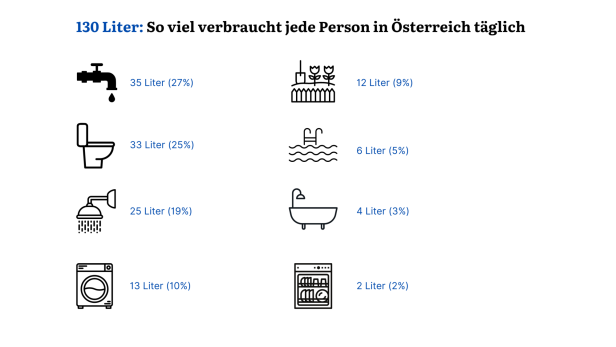

Eine Infografik über den täglichen Wasserverbrauch pro Person in Österreich.

Wassermangel auf der Alm

Feuerwehreinsatz in den Bergen: Nicht weil es brennt, sondern weil das Wasser ausgeht. In den vergangenen Jahren mussten die Feuerwehren immer häufiger aushelfen und die Kühe auf den Almen mit Wasser versorgen. Ein noch größeres Problem ist aber fehlendes Gras: Weil die Temperaturen steigen, beginnt die Vegetation früher zu wachsen und hat bereits einen Vorsprung, bevor die Tiere aufgetrieben werden. Dadurch breiten sich Beerensträucher und Latschen zunehmend aus-und verdrängen Futtergräser und Kräuter.

Auf der Vordergottschallalm in Obertauern startete man deshalb ein dreijähriges Experiment. Das Konzept: Milchkühe, Jungrinder und Pferde wurden zwei bis drei Wochen früher aufgetrieben als sonst und fanden die Alm in vier Koppeln geteilt vor. So waren sie gezwungen, auch die weniger beliebten Pflanzen zu fressen, bevor sie "umgetrieben" wurden. Zudem wurde die Anzahl der Tiere erhöht, um die Verbuschung einzudämmen. Fazit nach drei Jahren: Die Tiere hatten die verloren geglaubten Weideflächen zurückerobert und konnten sich den Sommer über mühelos ernähren.

Eine braun-weiße Kuh steht auf einer grünen Wiese neben einem Wasserbehälter.

Industrie versus Haushalte

Den größten Durst haben in Österreich Industrie und Gewerbe. Der Sektor entnimmt jährlich 2210 Millionen Kubikmeter Wasser, was rund 70 Prozent des gesamten heimischen Wasserbedarfs entspricht. Der überwiegende Teil davon wird für Kühlzwecke benötigt-etwa in der Metallerzeugung und in der Papierindustrie. Dieses Wasser wird den Flüssen entnommen und nach der Nutzung wieder rückgeleitet. Auch 29 Prozent der Grundwasserentnahmen gehen auf das Konto der Industrie, damit liegt sie auf Platz zwei hinter der Wasserversorgung der Haushalte mit 61 Prozent. Die größten Mengen entnehmen Betriebe in den Industriegebieten wie dem Linzer Becken, im Raum Krems, östlich von Wien, im unteren Inntal und in der Mur-Mürz-Furche.

Im südlichen Wiener Becken könnte es allerdings in den nächsten Jahren brenzlig werden. Dort hatte sich viel Industrie angesiedelt, nicht zuletzt wegen der guten Grundwasserreserven. Allerdings bleibt nun der Niederschlag aus, die Pegel stehen tief wie nie. Noch reicht das Wasser für alle, aber Spannungen sind vorprogrammiert. Laut aktuellem Gesetz steht im Falle von Engpässen die Versorgung mit Trinkwasser zwar an erster Stelle, aber bereits bestehende Wasserrechte können nicht so leicht eingeschränkt werden. "Dazu wäre wahrscheinlich eine Novelle des Wasserrechts nötig", sagt Roman Neunteufel von der BOKU.

Obwohl die Vorrangstellung im Regierungsprogramm vorgesehen wäre, bleibt die Politik zögerlich: Man wolle evaluieren, "welche gesetzlich bereits bestehenden Möglichkeiten zukünftig verstärkt ausgeschöpft werden sollen, um für den Mangelfall optimal gerüstet zu sein", so das von Norbert Totschnig (ÖVP) geführte Landwirtschaftsministerium. Grundsätzlich seien die Gemeinden zuständig. Diese sollen bei Bewilligungen von Wassernutzungen auf einen sparsamen Umgang mit Wasser achten. Das Ministerium weist darauf hin, dass in "Bewilligungsbescheiden Vorbehaltsregelungen aufgenommen werden können". Eine Reparatur des Gesetzes steht ganz offensichtlich nicht auf der Agenda.

Gepatschspeicher in Tirol

Gletscher schmelzen und speisen Speicherseen

Gletschersturz

4400 Gletscher gibt es ungefähr noch in den Alpen. Doch der Klimawandel mit seinen stetig steigenden Temperaturen und schneearmen Wintern nagt ganz gewaltig an den Eismassen. 500, vor allem kleinere Gletscher sind in den vergangenen Jahrzehnten schon verschwunden. Und der Niedergang geht rasant weiter: "Bis zum Ende des Jahrhunderts werden voraussichtlich nur etwa 700 übrig bleiben. Die meisten davon allerdings in den Westalpen, nur sehr wenige werden in den Ostalpen überdauern", sagt Andrea Fischer, Glaziologin am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Gletscherfreie Alpen hätten fatale ökologische und wirtschaftliche Folgen. Gletscher speichern gewaltige Wassermassen, ihr Schmelzwasser speist den Rhein, die Donau, die Rhône und den Po. Und in der Regel liefern sie Wasser genau dann, wenn wir es am dringendsten benötigen. Wenn in heißen Sommern das Wasser im Tal fehlt, geben die Gletscher mehr davon ab. Doch bereits heute gleiche das Schmelzwasser lange Trockenzeiten und hohe Verdunstungsraten nicht mehr aus, sagt Kerstin Stahl, Hydrologin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Dafür seien die Alpengletscher bereits zu klein.

Der größte heimische Gletscher, die Pasterze am Großglockner, zog sich zuletzt binnen eines Jahres um 42,7 Meter zurück, der Schlatenkees in der Venedigergruppe sogar um 54,5 Meter. Wenn die Gletscher schwinden, heißt das: Flüsse führen weniger Wasser. Niedrige Pegelstände beeinträchtigen die Binnenschifffahrt etwa am Rhein und auf der Donau, was wiederum Folgen für das Funktionieren der Lieferketten hat. Auch Kraftwerke und die Industrie sind auf gut gefüllte Flüsse angewiesen. Die Landwirtschaft bewässert ihre Felder mit Grundwasser, das wiederum auf die Flusspegel reagiert. Wenn die Permafrostböden auf den Bergen auftauen, werden die Gletscher zu einer akuten Bedrohung und ein Risikofaktor für den Tourismus. Gletscherabbrüche wie vergangenes Jahr an der Marmolata in den italienischen Dolomiten, bei der ein Eisblock elf Bergsteiger in den Tod riss, werden wahrscheinlicher.

Blick auf einen Gletscher zwischen grauen, felsigen Bergen unter einem bewölkten Himmel.

Land am Strome

Mit Marmor verkleidete Wände, Jugendstillampen und kunstvoll verzierte Antriebsräder: Derart stilvoll wie in Österreichs ältestem Wasserkraftwerk geht es bei der Stromerzeugung heutzutage meist nicht mehr zu. Doch das 1888 an der Traun errichtete Kraftwerk Gschröff liefert immer noch Energie an die nahe gelegene Papierfabrik UPM Steyrermühl und sorgt so wie seine Tausenden Kollegen österreichweit für eine verlässliche Grundversorgung. Knapp über 60 Prozent des hierzulande erzeugten Stromes stammen aus Wasserkraft. Dass sie von allen erneuerbaren Energiequellen den geringsten Schwankungen unterliegt und weitgehend unabhängig von Wetter oder Jahreszeiten ist, gilt als ihr großer Pluspunkt. So war das zumindest bisher. "Die klimatischen Veränderungen machen uns in ganz Europa, aber auch in Österreich zunehmend energiewirtschaftlich zu schaffen", sagt Gerhard Christiner, technischer Vorstand des österreichischen Stromnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG).

Im vergangenen Sommer produzierten die heimischen Laufwasserkraftwerke rund ein Drittel weniger Strom als im Jahr davor. Österreich musste deshalb massiv Energie importieren, anstatt wie sonst in den Sommermonaten zu exportieren. Es half auch nur wenig, dass die großen Speicherkraftwerke, die sich im Einflussbereich von Gletschern befinden-wie etwa jenes im Kaunertal oder Sellrain-Silz-,aufgrund des Schmelzwassers etwas mehr Strom produzieren konnten als im langjährigen Durchschnitt. Wenn die Gletscher einmal-wie prognostiziert-abgeschmolzen sind, fehlt auch dieses Wasser. Die Kraftwerke sind dann rein vom Niederschlag abhängig, was die Stromversorgung zur Herausforderung macht. Der Wassermangel macht freilich nicht nur den Wasserkraftwerken zu schaffen. So mussten im vergangenen Sommer in Frankreich reihenweise Atomkraftwerke gedrosselt werden, weil in den Flüssen das Wasser für die Kühlung fehlte.

Für eine verlässliche Prognose, wie sich die heimische Stromerzeugung im heurigen Jahr gestalten wird, sei es noch zu früh, meint APG-Vorstand Christiner. "Das hängt stark davon ab, ob im März noch einmal ein Wintereinbruch kommt. Aber man muss kein Hellseher sein: Je weniger Eis und Schnee es im April gibt, desto gravierender die systemischen Auswirkungen auf die Monate danach." Um dem entgegenzuwirken, brauche es einen Ausbau der Speicher, der Netze sowie aller erneuerbaren Energiequellen, so Christiner.

Die klimatischen Veränderungen machen uns energiewirtschaftlich zunehmend zu schaffen.

Austrian Power Grid

Seenot

Weltweit verschwinden innerhalb weniger Generationen riesige Seen von der Landkarte: In den 1960er-Jahren war der Aralsee in Zentralasien beinahe so groß wie Österreich; inzwischen ist er überwiegend einer Wüstenlandschaft gewichen. Der Urmiasee im Iran, einst ein gewaltiger Salzwassersee, ist in den vergangenen drei Jahrzehnten um etwa 80 Prozent geschrumpft. Auch Österreichs Gewässer-vom kleinen Teich bis zum großen Fluss-leiden massiv unter Klimakrise und Trockenheit: Eines der beliebtesten Fotomotive der steirischen Reiteralm, der einst malerische Spiegelsee, liegt gänzlich trocken. Der burgenländische Zicksee ist vergangenen Sommer ebenfalls komplett ausgetrocknet-aktuell ist dort nur rissiger Schlamm zu sehen.

Die größte Badewanne des Landes, der Neusiedler See, erreichte letzten Sommer den tiefsten Wasserstand seit 1965. Das vor allem bei Wiener Badegästen beliebte burgenländische Gewässer speist sich vornehmlich aus Regenwasser; bleibt der Niederschlag aus, wird das zunehmend zum Problem: Tonnenweise mussten Fische letztes Jahr gerettet werden, unzählige verendeten im Schlamm. Von der Idee, den See in den nächsten Jahren mit Wasser aus der ungarischen Moson-Donau zu füllen, hält Hydrobiologin Gabriele Weigelhofer von der BOKU wenig: "Das würde das Problem nur verlagern, auch die Donau hat niedrige Wasserstände." In Rumänien, wo der Strom ins Schwarze Meer mündet, war der Wasserstand im letzten August so tief wie seit 100 Jahren nicht mehr.

Heiße Sommer und trockene Winter gehen vor allem Gewässern in den östlichen Bundesländern an die Substanz. Das trifft auch auf Seen zu, die mit Grundwasser gespeist werden-etwa in der Mitterndorfer Senke im Wiener Becken. Ist der Grundwasserspiegel einmal niedrig, können auch einzelne, besonders starke Regenschauer nicht viel wettmachen; ein ausgetrockneter Boden kann Flüssigkeit zudem viel schlechter aufnehmen als ein feuchter. Inzwischen macht sich der geringe Niederschlag allerdings auch in Süd-und Westösterreich bemerkbar-auch wenn die Situation in vielen alpinen Regionen des Landes durch die Schneeschmelze entspannter ist. Am Wolfgangsee im Salzkammergut klagen Bootsbesitzer und Betreiber von Fährschiffen immer öfter über niedrige Pegelstände im Sommer. Auf dem Trockenen lagen vergangenen August auch Schiffe am Bodensee: Der Seespiegel befand sich auf einem Niveau, das sonst üblicherweise erst im November erreicht wird.

Zur Rettung heimischer Gewässer plädiert Forscherin Weigelhofer, neben einer raschen Entsiegelung asphaltierter Flächen-damit der Regen besser versickern kann-,vor allem für die Revitalisierung von Flüssen und Auen. Bei Überschwemmungen nehmen sie das Wasser auf. Und können so den Grundwasserstand heben.

Ein unterirdischer Raum mit Bögen und türkisfarbenem Wasser.

Ein Grundwasserreservoir in Wien

Wasser-Recycling

Die Sommer werden immer heißer, besonders in der Stadt. Bäume, Kletterpflanzen, Gründächer oder eine einfache Wiese-jedes Grün hilft gegen die Hitze. Nur: Die Pflanzen brauchen Wasser. Bisher wird dafür österreichweit fast ausschließlich wertvolles Trinkwasser verschwendet. "Das muss nicht sein", sagt Flora Prenner von der Universität für Bodenkultur. Wie es anders gehen könnte, hat sie mit ihren Kollegen Florian Kretschmer und Bernhard Pucher anhand eines geplanten neuen Quartiers im 10. Wiener Gemeindebezirk gezeigt.

Auf 4,5 Hektar sollen dort Wohnhäuser, eine Schule sowie Geschäfte für insgesamt rund 3000 Menschen entstehen. Für Kühlung und Lebensqualität sind ein Park, mehr als 150 Bäume, begrünte Dächer und Fassaden vorgesehen. Deren Bewässerung soll allerdings nicht aus der Trinkwasserleitung kommen-sondern aus gereinigtem Abwasser. Was aus Duschen, Geschirrspülern, Waschbecken und Waschmaschinen-nicht jedoch aus der Toilette-abfließt, soll separat gesammelt und nach festgelegten Standards gereinigt in den Grünflächen des neuen Quartiers landen. Und nicht nur dort: Wie Flora Prenners Modellrechnung zeigte, könnten zudem die Toilettenspülungen für alle 3000 Bewohner:innen daraus gespeist werden. Damit würde jeder Bewohner ein Viertel seines täglichen Trinkwasserverbrauchs einsparen. Ein Kreislauf, der sich auch finanziell auszahlt, sagt die Forscherin: "Damit lassen sich im konkreten Fall schätzungsweise 174.000 Euro pro Jahr sparen, und es bleiben noch große Mengen Wasser für die Grünflächen benachbarter Viertel übrig."

In Österreich wäre das neue Quartier das erste mit einem Wasserkreislauf dieser Art-wenn der Bauträger es tatsächlich umsetzt. In Spanien und Frankreich sind Systeme wie dieses schon bei vielen Neubauten Standard. Auch hierzulande wäre eine Bauordnung nötig, die eine zusätzliche Leitung für Brauchwasser verlangt. Gibt es Pläne dafür? Eher nicht, wie die Antwort des zuständigen Landwirtschaftsministeriums vermuten lässt. Es gebe noch offene Fragen, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber profil, "dieses Thema hat daher derzeit noch im Forschungsbereich eine größere Rolle".

Schneekanonenfutter

Um Gästen aus dem In-und Ausland die gebuchte Skigaudi zu garantieren, sorgen rund 33.000 Schneekanonen für weiße Hänge. Bei entsprechend niedrigen Temperaturen feuern sie aus allen Rohren. Neben Strom benötigen die Kunstschnee-Erzeuger vor allem eines: viel Wasser. Laut Landwirtschaftsministerium verbraucht die Beschneiung heimischer Pisten etwa 50 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das entspricht rund zwei Prozent des gesamten Wasserbedarfs in Österreich.

Rund 90 Prozent dieses Wassers stammen aus Flüssen und Seen. Zur Speicherung wurden in den letzten Jahren über 450 Teiche in Skiregionen errichtet-etwa der "Panorama"-See am Tiefenbachgletscher. Auf 2900 Meter Seehöhe, inmitten der Tiroler Alpen, soll er dafür sorgen, dass in ganz Sölden jederzeit genügend Schnee vorhanden ist. Ins Landschaftsbild fügt sich das 17 Meter tiefe Gewässer nur schwer: Eine dicke Asphaltschicht hält das Wasser, das aus umliegenden Bächen stammt, im Becken.

Klimaforscher der Geosphere Austria (ehemalige ZAMG) prognostizieren: Bis Ende des Jahrhunderts kann es in Österreich um bis zu vier Grad wärmer werden, Perioden extremer Schneearmut werden sich häufen, der Bedarf an Schneekanonen wird steigen. "Trotz neuer, effizienter Technologien werden wir künftig mehr Wasser für die künstliche Beschneiung benötigen", meint auch Günther Lichtblau, Klimaexperte vom Umweltbundesamt. Bis 2050 um rund 35 Prozent mehr, hat das Landwirtschaftsministerium berechnet. Die größte Sorge angesichts zunehmender Wasserknappheit: In manchen Regionen müsste auch vermehrt auf wertvolles Grundwasser für die Beschneiung zurückgegriffen werden.

Klar ist: Das Wasser wird in den nächsten Jahrzehnten knapp. Vor einer Gefahr hat uns Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) immerhin bewahrt-auch wenn das Gegenteil seine Absicht war. Auf Ibiza fabulierte er gegenüber der vermeintlichen Oligarchennichte über eine lukrative Geschäftsidee: Der Einstieg einer privaten Investorin ins Wassergeschäft, "wo wir das Wasser verkaufen, wo der Staat eine Einnahme hat und derjenige, der das betreibt, genauso eine Einnahme hat". Das hätte "Sex", sagte Strache im berühmten, im Jahr 2019 veröffentlichten Ibiza-Video. Seine Privatisierungsfantasien sorgten in der Bevölkerung für Aufruhr, das Parlament reagierte wenige Wochen später: Seit Juli 2019 ist eine Privatisierung des öffentlichen Trinkwassers per Verfassung verboten.