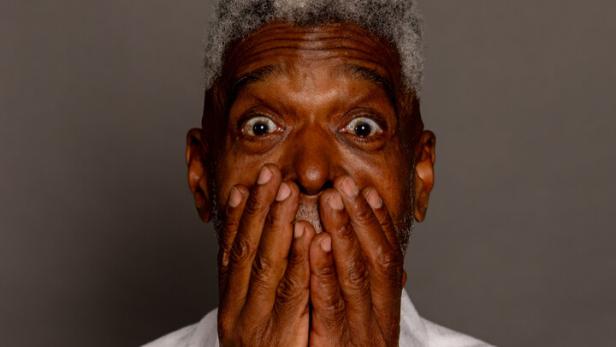

So viel lässt sich festhalten: Joe Garcia, geboren am 13. November 1957, aufgewachsen in Harlem als Sohn einer alleinerziehenden Bezirkspolitikerin an der Lenox Avenue, Ecke 146th Street, wurde früh, schon während seiner Zeit an der Cardinal Hayes Highschool in der South Bronx, als herausragendes Talent entdeckt, zunächst als eine Art Ballett-Wunderkind herumgereicht und erst später als begnadeter Bass erkannt. In beiden Fächern hat er – auch das eigentlich unerhört – an der prestigeträchtigen Juilliard School im New Yorker Lincoln Center gelernt, hat in Illinois John Wustman kennengelernt, den Korrepetitor von Luciano Pavarotti, wurde später von dem großen kalifornischen Opernmäzen James H. Schwabacher protegiert und hielt zusammen mit dem Jahrhundertsänger Alfredo Kraus eine Masterclass ab.

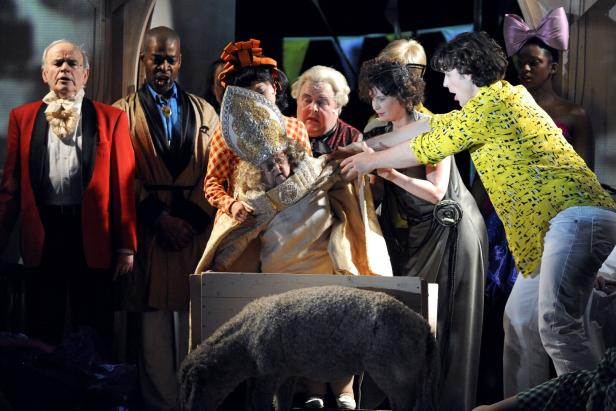

In den frühen 1980er-Jahren war er als Mittzwanziger mit der Broadway-Produktion „Showboat“ auf Tour, hat danach in mehreren Operninszenierungen von Peter Sellars gesungen, etwa einem legendären „Don Giovanni“ beim New Yorker Pepsico Summerfare im Juli 1987, den Donal Henahan, Musikkritiker der „New York Times“, in seiner Rezension zwar grauenvoll inszeniert fand („eine Wundertüte von Ideen, von denen die meisten Bühnenklischees sind, die man nicht unbedingt verfolgen müsste“), dabei aber der Besetzung durchaus lobende Zeilen widmete, insbesondere „Joe Garcia als ungewöhnlich bedrohlicher Masetto“. Später war Garcia auch beim renommierten Glyndebourne Festival in Sussex engagiert (als Sarastro in Peter Sellars„ „Zauberflöte“), dann am Ensemble der Frankfurter Oper und schließlich auch an einer der letzten Produktionen von Christoph Schlingensief am Burgtheater beteiligt.

„Damals war ich auch in deinem Magazin, Sebastian!“, meint Garcia. Und richtig, da steht er, im profil vom 9. März 2009, in einem Bericht über Schlingensiefs Oper „Mea Culpa“, in weißem Hosenanzug und hellblauem Hemd als eine Art Parsifal auf der Probebühne des Burgtheaters neben Fritzi Haberland und Joachim Meyerhoff. Nicht alles von dem, was Joseph Garcia an diesem Nachmittag erzählt, lässt sich so einfach und eindeutig verifizieren. Und das ist gerade seine Hauptsorge.

Seit 1998 lebt er in Österreich, damals kam er ins Land, um bei den Bregenzer Festspielen in „Porgy & Bess“ den Undertaker zu singen. Dabei verliebte er sich in eine Kollegin aus dem Orchester, Simona, eine Violinistin aus Rumänien. „Sie hat ausgesehen wie Gina Lollobrigida.“ Garcia beschloss, zu bleiben. Um einen korrekten Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis in Österreich hat er sich nie gekümmert. Viele Jahre lang war das kein Problem. Bis es zu einem Problem wurde. Und das Problem wurde schließlich so groß, dass Joseph Garcia vor bald drei Jahren nichts anderes mehr übrig blieb, als in einem Notquartier für Obdachlose einzuziehen.

Er kann es immer noch nicht ganz fassen. „Was mache ich hier, Sebastian? Ich habe einen eigenen Eintrag im ,International Who’s Who in Classical Music‘. Ich habe zwölf Opern im Kopf. Und ich lebe in einem Schlafsaal.“ Es ist ihm selbst ein Rätsel. Sein Betreuer bei der Caritas spricht von „einigen falschen Lebensentscheidungen“, der Wiener Anwalt Alexander Wuppinger, der ihn in seinem laufenden Aufenthaltsverfahren vertritt, kiefelt an der Tatsache, dass von den gut 25 Jahren, die Garcia jetzt schon in Österreich lebt, amtlich nur sehr, sehr wenig dokumentiert ist. Seine Engagements waren, auch wenn sie an großen Häusern stattfanden, durchwegs vorübergehend und arbeitsrechtlich offenbar teils ziemlich prekär, jedenfalls so sehr, dass sein Aufenthaltsstatus in Österreich derzeit unklar und seine beruflichen Möglichkeiten stark eingeschränkt bis nicht vorhanden sind.

„Störrische Bürokratie“

Der Knackpunkt war aber wohl ein anderer, nämlich ein heillos verfahrener Sorgerechtskonflikt, der Garcia letztlich aus der Bahn warf. Er tut sich schwer, darüber zu reden. Einige Tage nach dem Interview wird sich die Perspektive dann immerhin ein wenig aufhellen. Er darf seine Tochter nach mehrjähriger Funkstille demnächst in einem Besuchscafé treffen.

Aber gut, hier kommt das Drama. Das wird jetzt ein Zwei-Bier-Interview, Sebastian. Es war alles meine Schuld. Mea culpa, wie schon bei Schlingensief.“ Die Kurzfassung der Tragödie: Vor elf Jahren, als 57-Jähriger, zeugte er mit einer Frau in Wien sein erstes Kind. Die Beziehung hielt nicht lange, den Kindesunterhalt blieb Garcia schuldig, der Kontakt zur Tochter blieb ihm daraufhin verwehrt, und eine einvernehmliche Lösung rückte offenbar sehr schnell in den Bereich der Science-Fiction. Für Garcia war diese Erfahrung wohl auch deshalb so einschneidend, weil er es eigentlich besser hatte machen wollen als sein eigener Vater. Diesen hat er nie gesehen, während die Mutter die Verantwortung für den kleinen Joe und seinen älteren Bruder Alfred übernahm und als Bezirkspolitikerin aktiv wurde. Garcia erinnert sich an eine Grundsteinlegung, die seine Mutter organisierte und bei der sie ihn, das Wunderkind, für eine Gesangsdarbietung eingeplant hatte. „Auf einmal fuhr eine schwarze Limousine vor, und Mario Cuomo (von 1983 bis 1994 Gouverneur von New York, Anm.) steigt aus und setzt sich neben mich. Und wir sitzen da so nebeneinander und warten. Ein paar Minuten später fährt wieder eine Limousine vor. Und wer steigt aus und setzt sich auch dazu? Ed Koch (von 1978 bis 1989 Bürgermeister von New York City, Anm.). Ja, so war meine Mutter!“

Joe Garcia hat genug Selbstbewusstsein, um den eigenen Wert zu kennen, es ist wohl seiner Zeit als Wunderkind geschuldet, und es hat ihn während seiner Laufbahn angetrieben. Nicht ganz ausgeschlossen, dass es ihm im Umgang mit der störrischen österreichischen Bürokratie nicht immer ganz so hilfreich ist. Aber soll er sich kleiner machen, als er ist? „Ich war immer ein Solist, Sebastian, ich habe nie im Chor gesungen“, betont er und erzählt eine Geschichte: „Ich war im Ensemble der Oper von Frankfurt am Main, aber ich war dort nicht glücklich. Ich war eine Diva, mein Ego war riesig, und ich dachte nur: Get me out of here! Da sagte mir mein Agent: ‚Lern den Großinquisitor aus ‚Don Carlos‘, ich melde mich in einem Monat wieder.‘ Ich hab es natürlich sofort wieder vergessen, nichts gelernt, und nach einem Monat ruft mein Agent an und sagt: ‚In einer Woche hast du ein Engagement in Bologna. Hast du die Rolle gelernt?‘ ‚Äh, ja, klar.‘“ Er hat den Part dann tatsächlich in kürzester Zeit gelernt („in five goddam days!“) und das Engagement auch bekommen, es gibt sogar noch eine Aufnahme davon. Er spielt sie auf seinem Handy ab und bekommt leuchtende Augen. „Das italienische Publikum liebt es, die Sänger auszubuhen – aber mich haben sie nicht ausgebuht, nein!“ Einmal wurde in der Kammer im Dachboden, wo seine Künstlergarderobe war, sogar ein älterer Herr vorstellig. „Er ist da hochgeklettert, fast bis in den Taubenschlag hinauf, nur um mir zu gratulieren. Das war Pavarotti senior.“

Wenn Joe Garcia auf seine Karriere zurückblickt, dann macht er das mit erkennbarem Stolz. „Ich hab an allen A-plus-Häusern auf der Welt gesungen. Zweimal hab ich in der Carnegie Hall gespielt. Nur an der Wiener Staatsoper war ich nie.“ Noch so ein Knackpunkt mit Wiener Ursache. Es schmerzt immer noch. Einmal hatte ihn tatsächlich ein Korrepetitor ans Haus am Ring eingeladen, um für den Siegfried in einer Wagner-Inszenierung vorzusingen. Aber der damalige Direktor Ioan Holender habe schnell abgewinkt, die Rolle werde ja wohl kein Schwarzer singen können. „Das hat wehgetan.“ Garcia verbucht es als mehr oder weniger bewusst rassistischen Akt: „In meinem Selbstverständnis war ich immer noch das Wunderkind, aber für Holender war ich der Nigger.“

Es wird kurz ruhig im Kaffeehaus, Joe Garcia hört in sich hinein. Ist er am Ende? Und wie geht es von hier aus weiter? Er kann nicht nach New York zurück, seine Familie lebt in Österreich, auch wenn sie ihn nicht sehen will, und seine Arbeit ist hier, auch wenn er hier nicht arbeiten darf. Momentan verbringt er sehr viel Zeit in der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz. Die Leute dort würden ihn kennen und schätzen, dort findet er auch Ruhe. Sein Anwalt ist optimistisch, dass er vielleicht schon im Herbst einen Aufenthaltstitel und damit auch eine Arbeitserlaubnis bekommen wird. Garcia könnte sich gut vorstellen, wieder als Gesangslehrer oder Sprecher tätig zu werden. Wird er noch einmal auf einer Bühne stehen, die größer ist als das Kaffeehaus, in dem wir gerade sitzen? Garcia raucht noch eine Zigarette. Seine Stimme braucht gerade keine Schonung.