Bring mich doch gleich um. Ein Essay von Simon Stone

Es war ein frühsommerlicher Abend auf einer Terrasse in den Hügeln Ibizas. Wir wohnten im Ferienhaus von Freunden. Sie hatten noch andere Bekannte eingeladen: einen Verleger mit Frau und Kind, einen bekannten Architekten und seinen Sohn. Die Kulisse und die Gäste hätten nicht privilegierter sein können. Wir hatten davor am Strand Fisch in Salzkruste und mehrere Flaschen Weißwein zu uns genommen. Dann waren wir von den weniger Betrunkenen unter uns über ruhige Landstraßen nach Hause gefahren worden. Die Stimmung in der Finca war gesellig, angeheitert, aber auch anstrengend – es herrschte die Art Schwanzvergleich, die unvermeidbar ist, wenn vier erfolgreiche Männer um Aufmerksamkeit buhlen. Ein patriarchalisches Kräftemessen. Die Ehefrauen, alle ebenfalls nicht unbedeutend, hatten sich damit abgefunden, dieses urzeitliche Kampfspiel einfach zu tolerieren.

Die Freunde, denen die Finca gehört, sind Hoteliers; ihr Haus ist eine Art Szenetreff für Menschen aus dem Literatur-, Kunst- und Medienbetrieb. Manche kommen, um sich zu entspannen, andere, um zu sehen und gesehen zu werden. So stellt man sich die Salons der Jahrhundertwende vor. Ich lernte das Hotel durch Schauspielerinnen und Schauspieler kennen, mit denen ich am Burgtheater vor fast einem Jahrzehnt gearbeitet habe. Ich war mit offenen Armen empfangen worden. Es wurde mein erstes Zuhause in Österreich. Und die Diskussionen, die man in diesem Hotel zu führen pflegte, trafen stets den Kern des kulturellen Zeitgeists in Österreich. Die Entscheidungsmacherinnen, die Impulsgeber und die Schlüsselfiguren, sie alle saßen da bei Wein und Zigaretten zusammen und stellten infrage, was wichtig war, was unwichtig, und wieso zum Teufel wir das taten, was wir taten. Ich schätzte mich glücklich, dabei zu sein. Mein australisches Hochstapler-Syndrom löste sich augenblicklich auf.

An besagtem Abend fing nun also eine dieser „wichtigen“ Diskussionen bei Vermouth und Tonic an: der Salon im Exil auf den Balearischen Inseln. Das Gespräch kam auf das Thema der politischen Korrektheit. Ich hätte in Deckung gehen sollen. Ich hatte in Mitteleuropa noch nie eine Unterhaltung über politische Korrektheit geführt, die nicht damit zu Ende gegangen wäre, dass entweder ich oder mein Gegenüber tiefe Abneigung gegen den jeweils anderen empfunden hatte. Und es war doch bislang ein so schöner Abend gewesen. Aber gewisse Leute insistierten. Und hakten weiter nach. Ich versuchte mich zurückzuziehen, drehte Zigaretten und betrank mich. Morgen fahren wir ab, dachte ich. Es gab keinen Grund, sich darauf einzulassen.

Aber dann geschah es. Der Architekt, der gerade noch ausführlich von seinen linken Großtaten erzählt hatte (es war die Art von „Du kannst-dir-nicht-vorstellen-wie-radikal-ich-früher-war“-Monolog), stellte sein Glas demonstrativ auf den Tisch – und sprach das N-Wort aus. Ich schaute meine Frau an. Sie starrte fassungslos zurück. Vielleicht war es ja nur ein Versprecher, gaben wir uns mit Blicken zu verstehen. Aber nein. Er wiederholte das Wort. Laut und deutlich. „Und ich darf das sagen“, fügte er herausfordernd hinzu. Stille. Meine Frau schaute überrascht in die Runde, hoffend, dass jemand, der selbstbewusster war, etwas sagen würde. Aber alle schwiegen. Auch ich. Weil ich schon ziemlich betrunken war und ins Bett wollte.

Meine Frau ist keine Person, die gerne Streit provoziert. Sie kann Konflikte nicht vertragen. Sie ist fast übertrieben höflich. Wenn sie in einer Schlange steht, lässt sie Vordrängende durch, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Sie hat panische Angst davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Insofern war das, was als Nächstes passierte, ehrfurchtgebietend. Der Architekt hatte gerade betont, er dürfe so etwas sagen, meine Frau hatte in die Runde geblickt, und als sich keiner rührte, sagte sie einfach, „Nein, das darfst du nicht“. Der Architekt erwiderte stur: „Doch.“ Meine Frau beharrte: „Nein.“ Nervöse Spannung machte sich breit, man hoffte, der Streit könnte friedlich beigelegt werden. Ging aber nicht.

Ich erspare Ihnen die hässlichen Einzelheiten, aber unsere robuste politische Diskussion eskalierte schnell zu einem existenziellen Duell mit offenem Visier. Nachdem der Architekt so etwas wie „Ich lasse mir doch von einer jungen Frau nichts vorschreiben“ gesagt hatte, erlebte ich einen Adrenalinrausch und verzichtete darauf, früh ins Bett zu gehen. Meine Frau und ich appellierten an seine Vernunft: aber nichts zu machen. Wir versuchten, die Perspektiven derer, die durch das N-Wort zu Objekten gemacht und erniedrigt werden, zu erklären. All dies war für ihn irrelevant, denn er rechtfertigte seine rassistische Redefreiheit durch eine einzige Tatsache: dass er in den 1980er-Jahren einer der ersten Architekten in Deutschland gewesen war, der schwarze Assistenten und Praktikantinnen eingestellt und ausgebildet hatte – zu einer Zeit, als diese immer noch ausgegrenzt oder ignoriert wurden.

Es gibt sicher afrikanische Architekten und Architektinnen, die das Gefühl haben, dass sie ihre Karrieren diesen Gelegenheiten verdanken. Ich bin außerdem sicher, dass es Afrodeutsche gibt, die in der Architektur nie Fuß gefasst hätten ohne die Chance, mit jenem Mann zu arbeiten. Diese Pionierarbeit sollte nicht unterschätzt werden. Aber ich bin mir ebenfalls ziemlich sicher, dass seine Protegés, wenn sie da gewesen wären, ihm ebenfalls nicht zugestanden hätten, das N-Wort zu benutzen.

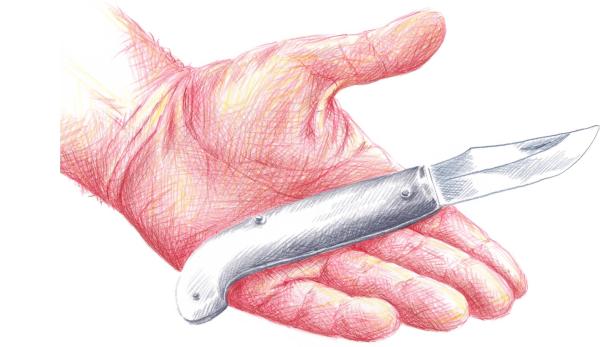

Der Abend fand ein jähes Ende, als ich verkündete, „Die Welt hat sich verändert. Ihr werdet bald nicht mehr hier sein“, woraufhin der Architekt ein Taschenmesser zückte und sagte, „Hier. Dann bring mich doch gleich um.” Ich konnte nur noch hysterisch lachen.

Diese Geschichte ist für niemanden unter den damals Anwesenden, abgesehen von meiner Frau, besonders vorteilhaft. Ein Haufen angeblich weltoffener, intellektueller Linken diskutierte darüber, wie wir mit Jahrhunderten der Unterdrückung, von der wir profitiert haben, umgehen (oder eben nicht umgehen). Es war die kulturelle Echokammer schlechthin.

Und das ist eben das Problem. Außer wenn jemand im hohen Alter oder wegen einer Geisteskrankheit den Verstand verliert, hören wir oft nicht, was die Linken wirklich denken. Wir nehmen, da es viele Beispiele für unverhältnismäßige Repräsentation gibt, an, dass das liberale Patriarchat rassistisch und sexistisch sei. Aber wir haben keinen Beweis dafür, weil die meisten Männer in Machtpositionen (und es sind fast immer Männer) schlau genug sind, sich nicht zu outen. Aber wir waren bei einem Outing dabei. Und es lief im Grunde auf die alte koloniale Logik hinaus: Ich habe den armen Schweinen geholfen, also besitze ich sie. Ich musste ihnen nicht helfen. Sonst hat es keiner gemacht. Ich war der Einzige. Sie sollten sich glücklich schätzen, dass ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe. Also wenn ich jemanden einen N**** nennen will, dann habe ich mir das Recht dazu erkauft.

Das Problem mit der 1960er-/1970er-Generation der Linken besteht darin, dass es damals sehr leicht war, radikal zu sein: mit dem Geld der Eltern um die Welt zu reisen, kulturelle Artefakte aus den entlegensten Orten zu sammeln und nach einem halben Jahrzehnt des Kiffens und Haare-wachsen-Lassens in gut bezahlte Jobs zurückzukehren und jene Artefakte an die Wände ihrer teuren Häuser zu hängen, als Erinnerung daran, dass man früher einmal wirklich radikal war. Diese Leute haben Multikulturalismus gekauft wie ein Produkt im Supermarktregal. Und ja, manche ihrer Generation haben Stiftungen gegründet, Austauschprogramme organisiert oder Minderheiten angestellt, in dem Versuch, die ungleichen Welten des Privilegs und der Benachteiligung einander anzugleichen. Genau deshalb war es unglaublich entmutigend zu hören, dass diese ganze Mühe im Fall jenes Architekten im Prinzip nur dazu diente, sich ein Anrecht zu erkaufen: die Entrechteten weiter N**** zu nennen.

Ja, all das leitet sich von einer besonderen Angst ab: der Angst vor dem Aussterben. Der Architekt hatte mir das Messer hingehalten und mich ironisch gebeten, ihn doch gleich umzubringen. Das erscheint theatralisch, aber ich glaube, die Geste hallte in seiner Seele nach. Er nahm eine Welt wahr, die er nicht mehr erkennen konnte, und war beleidigt, dass sie sich keine Mühe gegeben hatte, ihn zu verstehen, ihn in ihre Zukunft zu integrieren. Als ob alt werden leicht wäre. Ich frage mich, ob er in der Vergangenheit je einen ähnlichen Streit mit seinem eigenen Vater hatte.

Aber anders als die Generation, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatte, die der Radikalismus ihrer Kinder in den 1960er- und 1970er-Jahren empört hatte, will die jetzige Generation der „weisen Alten“ nicht zugeben, dass sie in der Vergangenheit lebt. Sie geht davon aus, dass sie das Rad neu erfunden habe und dass die Revolution in ihrem Namen erfolgreich über die Bühne gegangen war. Jede weitere Innovation ist für sie nicht nur unergiebig, sondern beleidigend. Wenigstens hielten unsere Großeltern stoisch an ihrem Konservativismus fest. Sie feierten ihn als altbewährtes Prinzip. Man wusste, woran man mit ihnen war. Unsere Eltern und ihre Kumpels sind absolut davon überzeugt, dass sie ihre Finger noch immer am Puls der Zeit haben. Und wer etwas anderes behauptet ist in ihren Augen ein Scharlatan.

Wie ermüdend das sein muss. Radikal zu bleiben. In der eigenen Fantasie. Wie Mick Jagger, der seine Knochen zu den Melodien 60 Jahre alter Songs über die Bühne zappeln lässt. Diese Generation hat das Gefühl, sie musste darum kämpfen, gehört und in ihrer Einzigartigkeit gesehen zu werden. Sie kann nicht zugeben, dass ihre Revolution nicht das A und O des Kulturkampfs war. Dass sie von privilegierten weißen Männern und den wenigen weißen Frauen, denen man gestattet hatte mitzumachen, geleitet wurde. Und dass der wahre Kampf gerade erst beginnt. Einer, in dem Minderheiten, die bislang nie eine Stimme hatten, endlich auch für sich selbst sprechen können. Und dass die Kriterien, die einst bestimmt haben, wem zugehört wurde (nämlich charmant, umgänglich und gebildet zu sein), nie für die Gleichberechtigung gemacht waren.

Wir heterosexuelle weiße Männer hatten einen ziemlich problemlosen Weg. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Leute hören zu, wenn ich meinen Mund aufmache. Wenn ich Fehler mache, werden diese als natürliche Fortentwicklung der Reise eines weißen Künstlers gedeutet. Ich habe jede Chance bekommen, die von denen, die Chancen austeilen, so gerne an junge, selbstbewusste Männer vergeben werden. Ich passe in ihr Schema. Ich verstehe nicht, wie andere heterosexuelle weiße Männer die überdimensionierte Schieflage der Chancen nicht sehen, wenn sie die Geschichte der letzten 3000 Jahre ins Auge fassen. Und nein, die paar Ausnahmen bestätigen nur die Regel.

Warum habe ich nicht als Erster widersprochen, als das widerliche Wort in den Mund genommen wurde? Ja, ich war betrunken, ja, ich war überarbeitet und müde, nicht in der Lage, einen sturen, intoleranten Typen wortgewandt zur Schnecke zu machen. Aber es war ja eigentlich, wie meine Frau gezeigt hat, nur notwendig, „nein“ zu sagen. Also warum habe ich nichts gesagt, bis meine ziemlich schüchterne Frau das Wort ergriffen hatte? Weil ich den Typen charmant fand. Er beeindruckte mich. Ich wollte mit ihm verbündet sein. Das Leben eines Künstlers hängt von Beziehungen ab, und hier war ein weiterer möglicher Verbündeter, ein Unterstützer. Meine Frau und ich hatten vor, in die Stadt ziehen, in der er und seine Frau einflussreiche Gestalten sind. Er hatte mir betrunken versprochen, uns den Weg zu ebnen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, bereute es ein Teil von mir, dass ich diese Beziehung ruiniert hatte. So funktioniert das Patriarchat. Es ist charmant, einladend; wickelt dich ein in Gefühle deines Selbstwerts. Solange du das Urgestein seiner Existenz nicht hinterfragst. Tust du es doch, wendet sich das Blatt sehr schnell.

Denn das Patriarchat hatte schon immer Angst, tat seit seinen Anfängen so, als ob ihm ständig die Auslöschung drohe. Mächtige religiöse und rechtliche Systeme üben rücksichtlos Kontrolle über die Reproduktionssysteme von Frauen aus, infolgedessen auch über ihre Körper und ihre Sexualität. Und warum? Weil eine gleichberechtigte Frau jederzeit unsere grundlegende Impotenz enthüllen könnte. Aber wer, abgesehen von einem grundlegend impotenten Subjekt, bräuchte derart perverse und einfallsreiche Strategien, um an der Macht festzuhalten?

Eine Bleistiftzeichnung eines Aschenbechers mit Zigarettenstummeln.

Es scheint, als ob sich die Minderheitsstimmen im Zeitalter des Internets – trotz erschreckender Rückschläge in Teilen der Welt, was Femizid und Abtreibung angeht, und trotz des hässlichen Aufstiegs immer populistischerer, fremdenfeindlicher Regierungen – als das offenbart haben, was sie sind. Nicht als Minderheiten, sondern als starke Kollektive. Als Menschen mit Handlungsmacht. Man würde meinen, die Alt-68er fühlten sich stolz darauf, nicht davon bedroht. Es gab noch nie eine Basisbewegung mit so weitreichender Wirkung. Das einzige, was einem daran auf die Nerven gehen könnte, ist das Aufzeigen unserer Schwächen. Wird aber auch Zeit!

Also: an alle heterosexuellen weißen Männer da draußen. Ihr müsst keine Angst haben. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Dass wir nach Jahrtausenden zur Minderheitsstimme werden? Vielleicht werden uns die Leute dann fetischisieren, wie wir Minderheiten vor uns fetischisierten. Zumindest werden wir uns auf dem unnachgiebigen Markt der wirklichen Meinungen bewähren müssen. Und das führt dann vielleicht dazu, dass aus uns allen bessere Menschen werden.

Übersetzung aus dem Englischen: Brangwen Stone, Stefanie Hackl, Stefan Grissemann

Illustration: Pascale Osterwalder