Shevchenko

Worte ändern sich, wenn wir älter werden und unsere Sprache differenzierter wird. So würde ich es heute nicht mehr formulieren. Aber ich behaupte nach wie vor, dass die religiöse Kleiderordnung, die Frauen von allen drei monotheistischen Traditionen auferlegt wird, eine Form der Kontrolle, der Unterwerfung und der Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben darstellt. In Europa hat die Kopftuchdebatte fast verrückte Züge angenommen.

Schließen sich Religion und Feminismus nicht gegenseitig aus?

Shevchenko

Ich lehne religiösen Feminismus absolut ab. Man kann Feministin und gläubig sein, aber es ist unmöglich, zwei Ideologien zu verbinden, die von Natur aus gegensätzlich sind – eine, die auf Männerkult basiert, und eine, die Frauen Gleichberechtigung verschaffen will. Sie können nicht koexistieren. Die Frage ist also nicht, was Religion für Feministinnen tun kann, sondern umgekehrt. Mit der Idee des religiösen Feminismus reden wir uns patriarchale Ideen schön. Wie oft haben wir den Slogan gehört, dass ein Kopftuch ein Kleidungsstück wie jedes andere sei? Wenn es so wäre, gäbe es keine Länder, in denen Frauen gewaltsam verschleiert werden, in denen sie inhaftiert, vergewaltigt und zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt werden. Wie oft haben wir den Slogan gehört: Der Hijab ist mein feministisches Werkzeug? Das ist er nicht. Ein Kopftuch ist meine freie Entscheidung? Nun, es kann eine Entscheidung sein. Aber in westlichen Gesellschaften ist es keine für Feminismus oder Humanismus. Es ist eine Entscheidung für konservative Ideen, für Ideologien, die den Mann als Gott und die Frau als seine Dienerin predigen. Es ist keine Entscheidung für Gleichberechtigung und Feminismus.

Viele der Frauen, die Sie zeigen, glauben aber tatsächlich, dass Feminismus in ihre Religionen integriert werden kann.

Shevchenko

Ja. Sie sind gläubig, aber sie wissen, dass ihre Tradition Frauen jahrhundertelang disqualifiziert hat, und sie verstehen, dass Feminismus ein Instrument sein kann, um ihre Tradition frauenfreundlicher zu machen. Aber man kann Feminismus nicht religiös machen.

Eine britische Muslima in Ihrem Film sagt: „Der Feminismus ist so kaputt.“ Sie haben einmal behauptet: „Der klassische Feminismus ist wie eine kranke alte Frau. Er funktioniert nicht mehr.“ Der traditionelle, heute oft transphobe Feminismus kollidiert mit jüngeren Formen des Feminismus wie Ihrer. Wie lässt sich das in Einklang bringen – oder sollte man das gar nicht versuchen?

Shevchenko

Ich betrachte die Konfrontationen im gegenwärtigen Feminismus gelassen, weil ich sie als ganz natürliche Entwicklung betrachte. Feminismus ist eine Idee – er entwickelt sich ständig weiter, reagiert auf die Herausforderungen, die Zeit und Gesellschaft mit sich bringen. Meine Kritik am Feminismus ist, dass er zu oft vor unangenehmen Themen zurückschreckt. Zum Beispiel vor Fragen der Religion.

Iranische Feministinnen schrecken davor nicht zurück.

Shevchenko

Ja, aber wie viele westliche Feministinnen haben sich erhoben und sind für die iranischen Kämpferinnen auf die Straße gegangen? Für mich war das ein Moment der Scham und des Schmerzes. Wir sahen all die Videos von Iranerinnen, die jahrzehntelang inhaftiert oder gleich getötet wurden, weil sie ihre Haare gezeigt oder in der Öffentlichkeit gesungen hatten – und keine westliche feministische Bewegung wagte es, sich solidarisch zu zeigen mit dem, was man als die erste feministische Revolution bezeichnen kann, die wir selbst miterlebt haben. Und sie wurde von iranischen Frauen ins Rollen gebracht. Sie brauchten keine weißen Retter, sondern die Solidarität der Welt. Ich habe mit vielen Frauen im Iran gesprochen, ihre Enttäuschung und ihr Schmerz sind groß. Für „Charlie Hebdo“ habe ich kürzlich die Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi interviewt; Menschen wie sie verstehen nicht, warum es so viel Schweigen und Unwillen gab, sich für eine feministische Revolution gegen eine der frauenfeindlichsten Regierungen einzusetzen.

Gibt es Femen eigentlich noch?

Shevchenko

Ja. Es gibt Gruppen in Frankreich, Spanien und Deutschland.

Führen diese Gruppen noch Aktionen durch?

Shevchenko

Seltener, aber sie tun es.

Sind Sie weiterhin Teil von Femen?

Shevchenko

Technisch gesehen nicht, aber ich stehe in engem Kontakt mit ihnen, und wann immer meine Hilfe gebraucht wird, bin ich da. Aber mein Weg als Aktivistin hat mich in eine andere Richtung geführt. Man kann diesen Film als eine andere Form der Aktion betrachten. Es ist keine Kampagne mit einem bestimmten Ziel. Es ist ein filmischer Aufstand, vielleicht mit mehr Poesie als zuvor.

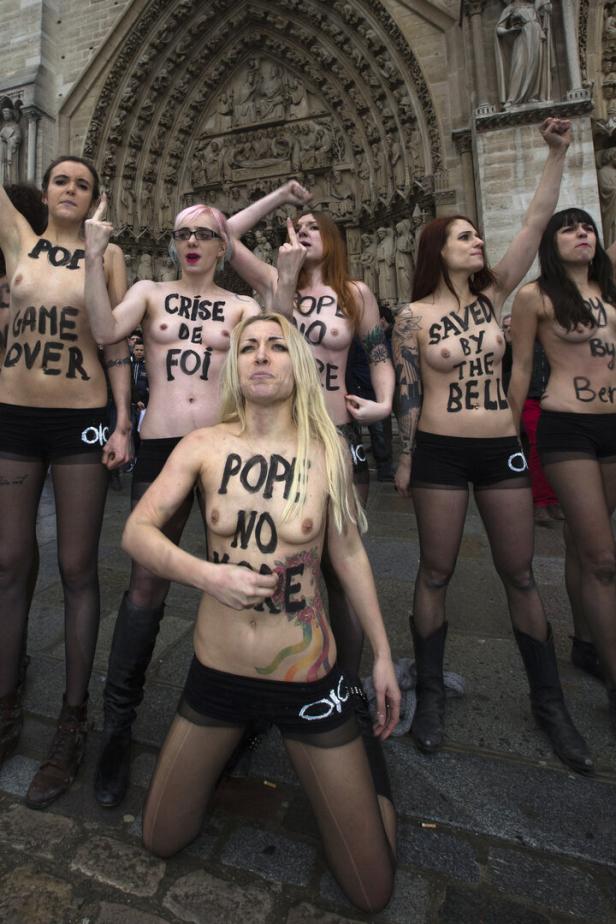

Es ist umstritten, ob Aktionen mit nacktem Oberkörper nicht letztlich nur ein sexistisches Mittel seien; aber in Wahrheit sind Frauen, die sich weigern, „dezent“ oder „sittsam” zu agieren, sehr mächtig. Der Akt des Widerstands der jungen Iranerin Ahoo Daryaei, die 2024 wütend in Unterwäsche über den Campus lief, scheint dem sehr ähnlich zu sein, was Femen getan hat, auch wenn sie wohl nie von Ihrer Gruppe gehört hat.

Shevchenko

Sie wären überrascht, wie viele Frauen in muslimischen Ländern Femen kennen. Viele saudische und iranische Frauen versuchten früh, mit uns in Kontakt zu treten, weil sie von den Bildern ausländischer Proteste sehr inspiriert waren. Die Bewegung iranischer Frauen, die öffentlich ihr Kopftuch abnehmen, ist an sich schon ein Akt der Befreiung. Im Fall von Femen ging es um mehr: Anfangs versuchten wir auch, die Vorstellung von ukrainischen Frauen zu verspotten, die im Sextourismus als Barbies wahrgenommen wurden, als Blondinen mit übertriebenem Make-up, High Heels und kurzen Röcken. Alle sahen uns nur als Körper. Es war ein Reflex: Wir wollten diese Körper so zeigen, wie man uns in der Öffentlichkeit sehen wollte. Aber diese Körper sollten nicht schweigen. Deshalb war die Schrift auf unseren nackten Brüsten ein wichtiges Mittel: Die Puppe läuft Amok, die Marionette hat die Fäden durchtrennt und rennt nun unkontrollierbar durch die Welt. Und sie schweigt nicht, denn man kann die Worte nicht von unseren Körpern wischen. Sie sprachen.

Wussten Sie, wie einflussreich Sie werden würden?

Shevchenko

Tatsächlich war die erste, die uns nahelegte, dass unser Kampf ein universeller Weg der feministischen Revolte sein könnte, eine Ägypterin, Aliaa Elmahdy. Das war während des Arabischen Frühlings. Sie machte ein Foto von sich selbst, ästhetisch sehr schön. Sie trug leuchtend rote Ballettschuhe und schwarze Strümpfe, war aber ansonsten völlig nackt. Sie stellte das Foto mit ihrer Freiheitsbotschaft online, schickte es uns. Diese Botschaft kam aus einem muslimischen Land; eine Frau reagierte auf uns, verband unsere Situation auf den Straßen von Kiew mit ihrer eigenen Revolte. Das war das erste Mal, dass wir verstanden, dass die Körpersprache von Frauen etwas Universelles hat. Und dann breitete sich das aus. 2011 gab es einen „SlutWalk” in Kanada, Frauen meldeten sich und fragten, ob sie unsere Ästhetik verwenden und während ihres Marsches Botschaften auf ihre Körper schreiben dürften. Der weibliche Körper im öffentlichen Raum ist per se politisch. Noch 2025 ist die Präsenz von Frauen in der Öffentlichkeit etwa in Afghanistan verboten. Kein Teil ihrer Körper, nicht einmal ihre Augen dürfen dort gezeigt werden. Das ist der Alltag vieler Frauen in Afghanistan. Das ist die Welt, in der wir leben.

Glücklicherweise behandelt nicht jedes Land der Welt Frauen in Taliban-Manier.

Shevchenko

In westlichen Gesellschaften wird immer noch gerne die Illusion geschaffen, dass alles in Ordnung sei. Aber nichts ist in Ordnung. Wir müssen gar nicht so weit schauen: In Polen war das Erste, was die konservative Partei nach ihrem Wahlsieg mit Unterstützung der katholischen Kirche tat, war, die Abtreibung zu verbieten – die erste Reform! Auch im Iran war die erste Maßnahme der Islamischen Republik, Frauen zu verschleiern und ihre Haare zu verstecken. Nehmen wir die wichtigste westliche Demokratie, die Vereinigten Staaten. In vielen Bundesstaaten ist es Frauen immer noch verboten, über ihre Körper selbst zu bestimmen. Abtreibung gehört stets zu den ersten Dingen, die verboten werden. Unsere Körper sind Schlachtfelder, wir stehen ganz buchstäblich an vorderster Front, wie gerade jetzt in meinem eigenen Land, wo Vergewaltigung und sexuelle Gewalt keine Kollateralschäden des Krieges sind. Sie sind eine Strategie.

Sie sagten 2011: „Femen hat zwei Träume: so schnell wie möglich eine politische Partei in der Ukraine zu werden, die naturgemäß demokratisch, radikal und frauenfreundlich sein sollte. Der andere ist, eine internationale Bewegung zu werden.“ Der zweite Punkt ist wahr geworden. Gab es wirklich eine Zeit, in der Sie ins Parlament wollten?

Shevchenko

Damit wollten wir das politische Establishment provozieren. Natürlich dachte keine von uns, dass dies jemals möglich sein würde, nicht weil wir nicht bereit gewesen wären, sondern weil das System dies niemals zugelassen hätte. Als ich 2012 aus der Ukraine floh, war ich sehr wütend auf mein Land, hatte der ukrainischen Gesellschaft viel vorzuwerfen. Der Rest der Welt verstand Femen viel besser als unsere eigene Gesellschaft. Wir waren isoliert. Ich erinnere mich an Weißrussland, wo der KGB drei von uns in den Wald trieb, uns die Haare abschnitt und uns psychologischen Folterungen unterzog; als wir in die Ukraine zurückkehrten, konnten wir keine Menschenrechtsorganisation finden, die uns Unterstützung anbot. Als ich floh, fühlte ich mich enttäuscht und betrogen. Und in einer hochinteressanten Wendung der Geschichte ist der zentrale Ort, an dem sich die politische Würde einer Nation und ihre Freiheit manifestieren, die heutige Ukraine.

Fühlen Sie sich auch jetzt noch in Gefahr, wo Sie in Europa leben? Nadya Tolokonnikova von Pussy Riot muss bis heute geheim halten, wo sie lebt. Fühlen Sie sich gefährdet?

Shevchenko

Ich bin aus der Ukraine geflohen, wegen politischer Verfolgung. Ich kam nach Frankreich. Meine neuen Gegner tauchten sehr schnell auf: die rechtsextremen Gruppen, die unser Hauptquartier niedergebrannt haben; die islamistischen Terroristen, deren Anschlag ich 2015 während einer Rede in Kopenhagen überlebt habe. Die politischen Gegner sind da, die Gefahr auch. Solange man es wagt, unpopuläre oder unbequeme Meinungen zu äußern, ist man nicht sicher. Aber ich suche nicht nach Sicherheit. Ich möchte nützlich sein. Fühlt sich irgendjemand sicher?

Menschen, die weniger kämpferisch oder explizit sind, fühlen sich vermutlich sicherer, oder?

Shevchenko

Man kann sich selbst vormachen, man sei sicher, indem man sagt, man provoziere niemanden. Aber jede Sicherheit verschwindet in dem Moment, in dem all die Aktivistinnen und Aktivisten, die in offensichtlicher Gefahr leben, aufhören zu sprechen – denn dann treten die Regime auf den Plan und holen Sie sich. Sicherheit ist eine Illusion. Ich denke nicht einmal darüber nach, weil ich weiß, dass es sie nicht gibt.