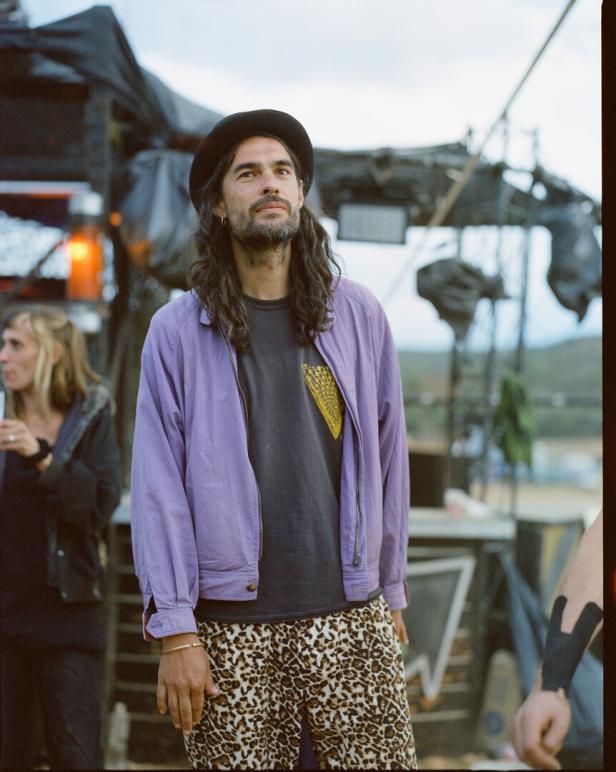

In der Existenz-Wüste: Der Schauspieler Sergi López (re.) mit einem Teil der sich selbst darstellenden Raver-Truppe, der er sich angeschlossen hat.

Techno-Todestrip: Das umstrittene Wüsten-Existenzdrama „Sirāt“

In den Worten des Filmemachers Óliver Laxe liegt ein gewisses Gewicht, viel existenzielles Pathos. Er spricht vom Licht, das die „Dämmerung der Menschheit“ durchdringe, und davon, wie seine „spirituelle Praxis“ ihm die Gewissheit gegeben habe, dass „gerade das Schmerzhafteste und Tragischste ein kostbares Geschenk für uns“ berge: die Chance nämlich, an der Katastrophe zu wachsen.

Die letztjährigen Dreharbeiten, sagt Óliver Laxe, seien jedenfalls „brutal“ gewesen. Es empfehle sich keinesfalls, in Marokko zu arbeiten, im Juni und Juli, während der heißesten Monate des Jahres. Das Licht sei „zu vertikal“, es gebe keine Wolken, und die Luft sei enorm staubig, mit Sandstürmen zu rechnen. Aber der Irrsinn der Produktion spiegelt die Härte des Erzählten: Denn auch „Sirāt“ (Kinostart: 14. August), Laxes vierter Spielfilm, erzählt von besorgniserregenden Missionen und endlosen Suchbewegungen. Ein Verzweifelter, der seine spurlos verschwundene Tochter finden will, schließt sich mit seinem kleinen Sohn in der Wüste einer Gruppe radikaler Raver an, die von einem Musikfestival zum nächsten reisen, in verrosteten Wohnmobilen unter Lebensgefahr die Sahara durchqueren, in Kriegsgebiete geraten und von engen Bergstraßen aus in den Abgrund blicken.

Es ist eine Familie – auch körperlich – versehrter Aussteiger, in die Vater (Sergi López) und Sohn geraten, dabei die bedingungslose Solidarität dieser Techno-Nomaden kennenlernen. Aber der Weg des kleinen Konvois führt ins Grauen. „Sirāt“, der arabische Titel des – übrigens von den Brüdern Almodóvar koproduzierten – Films, bedeutet „Pfad“, „Straße“ und steht in der islamischen Mythologie für die Brücke zwischen Hölle und Paradies, „dünn wie ein Haar und scharf wie ein Rasiermesser“. Bei den Filmfestspielen in Cannes spaltete das Werk die internationale Filmkritik – und gewann am Ende den Preis der Jury.

"Mein Film zeigt, dass das Leben die Egos zerschmettert, einem ins Gesicht schlägt": Óliver Laxe, 43, Autor und Regisseur

Er habe dieses Drehbuch erdacht, erzählt Óliver Laxe im Gespräch mit profil, während er mit geschlossenen Augen zu hypnotischer elektronischer Musik getanzt habe. „Die Bilder kommen bei mir stets zuerst; ich sah einen Rave und eine Reise. Von dort aus tastete ich mich weiter.“ Während der Vorbereitung eines Films sei man gezwungen, mit der äußeren Wirklichkeit, mit Geld, Wetter und Institutionen umzugehen, dabei müsse man aber um jeden Preis die wilden Bilder in seinem Kopf beschützen. „Man läuft Gefahr, sich als Filmemacher zu verraten, indem man konkreten Bedürfnissen zu viel Raum gibt.“