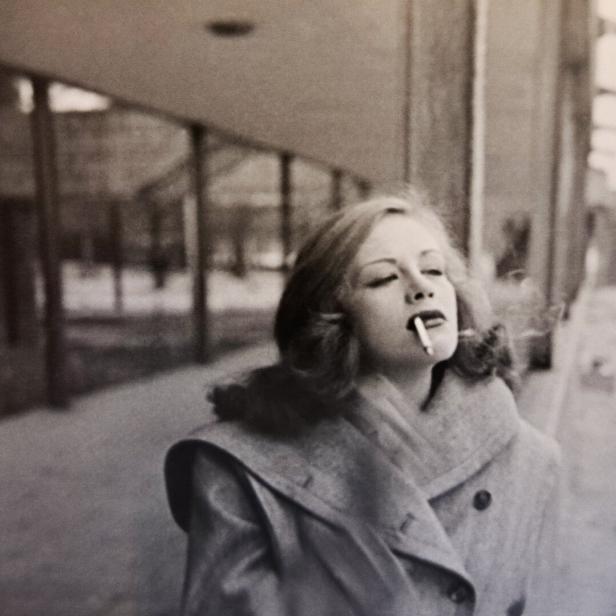

Suchbilder: Nina Mélo und Chang Han in "Black Tea"

Transkontinentale Filmromanze: „Black Tea“

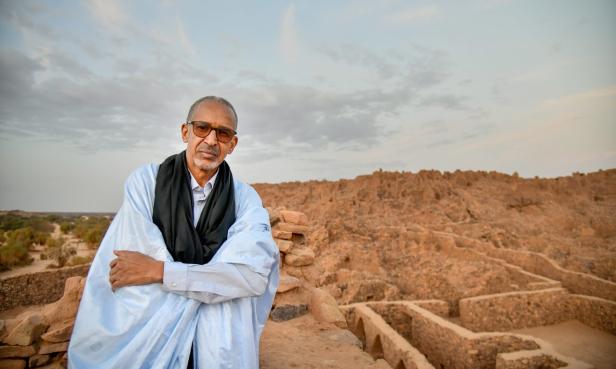

Erst in der Diaspora kommt sie zur Ruhe: Eine junge Frau an der Elfenbeinküste (Nina Mélo) flieht in letzter Sekunde vor ihrer Eheschließung nach China, in die Hafen-Megalopolis Guangzhou, wo sie sich in einen sanften Teehändler (Chang Han) verliebt. Der Filmemacher Abderrahmane Sissako, 63, hat „Black Tea“ in Taiwan inszeniert, in dunkel glühenden Farben und gedämpfter Romantik. Der Regisseur ist eine stille, aber imposante Erscheinung, ein sportlich wirkender Mann, der ernst durch seine getönte Brille blickt und das fortgeschrittene Alter allenfalls in der Grau-Andeutung seines kurzgeschorenen Haars erahnen lässt. Das profil-Gespräch fand am Rande des Filmfestivals in Berlin statt, wo „Black Tea“ 2024 uraufgeführt wurde. In Mauretanien geboren, wuchs Sissako in Mali auf; er studierte sechs Jahre lang Film in Moskau, lebte später auch in Paris und inzwischen wieder in Mauretanien. Seine Filme „Bamako“ (2006) und „Timbuktu“ (2014) wurden vielfach preisgekrönt.

„Black Tea“ ist eine Liebeserzählung, aber auch eine Globalisierungsgeschichte, eine Feier weiblicher Selbstbestimmung und der Schönheit der chinesischen Teezeremonie. Er habe, sagt Sissako, in erster Linie eine Frau zeigen wollen, „die Nein sagen kann und auch ohne ökonomische Zwänge fliehen kann“. Der Blick auf Afrika sei ja leider oft ein anderer. „Mein Film ist die Vorausschau auf eine künftige Welt, in der Asien und Afrika sehr viel mehr Gewicht haben werden.“

Zehn Jahre sind seit Sissakos letztem Film vergangen. Er brauche eben viel Zeit, ehe er ein neues Werk ins Auge fassen könne, weil er „nicht nur in der Kinowelt existieren“ wolle. 2020 hat er auch eine Oper inszeniert, nach Kompositionen des Blur-Sängers Damon Albarn, allein dafür brauchte er zwei Jahre.

Für einen Waffenstillstand in Gaza hat sich Sissako früh stark gemacht. "Es gehört zu meinen Aufgaben als Künstler, zu verhindern, dass die Gewaltgeschichte sich wiederholt. Die Welt war immer schon verrückt, nicht erst jetzt. Wo es keine Revolte gegen die Absurdität gibt, bleiben die Missstände bestehen.“

Seine Revolte lehne sich übrigens an Dostojewski an, der das Konzept einer universellen Harmonie bezweifelte, weil sie „niemals die Tränen eines gequälten Kindes zu sühnen vermag“. Den Gründen für die Tränen der Frauen und Kinder in Gaza und der Ukraine müsse er sich als Künstler und Mensch vehement entgegenstellen.