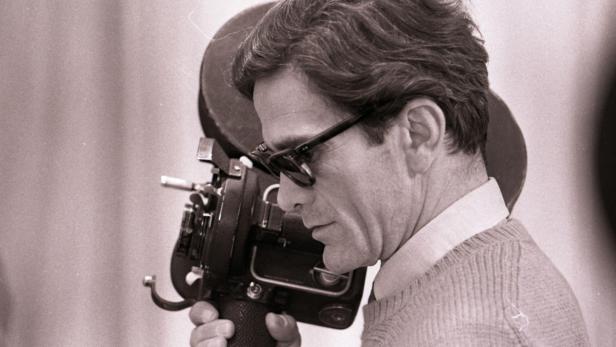

Pasolini am Set seines letzten Films "Salò oder Die 120 Tage von Sodom" (1975)

Was hat uns Pasolini noch zu sagen?

In der Nacht zwischen Allerheiligen und Allerseelen verlor Pier Paolo Pasolini sein Leben am Lido di Ostia, nahe Rom, erst 53-jährig, erschlagen und mehrfach überfahren, drei Wochen vor der Pariser Uraufführung seines letzten und härtesten Films, der in ihrer Eiseskälte kaum erträglichen Faschismus-Analyse „Sàlò oder Die 120 Tage von Sodom". Am kommenden Sonntag jährt sich Pasolinis – von diversen Verschwörungstheorien umwölkte – Ermordung zum 50. Mal.

Als Künstler war er zu Lebzeiten umstritten, inzwischen ist er längst Teil des Pantheons der europäischen Filmgeschichte. Als marxistischer Intellektueller, der sich gern in öffentliche Debatten einmischte, prägte er in den 1960er- und 1970er-Jahren Italiens politische Diskurse. Die revolutionäre Vitalität des Subproletariats feierte er in Texten und Filmen, aber an die Segnungen des Klassenkampfs konnte er – mit Blick nach Russland und China – schon bald nicht mehr glauben; den Hedonismus des Bürgertums strafte er mit Verachtung, und seine Polemiken gegen die Zerstörung der Natur und gegen den aus Amerika importierten „Konsumfaschismus“, gegen eine wirtschaftliche Globalisierung, die er als eine Konsequenz der Macht des Fernsehens betrachtete, fanden weltweit Beachtung. Pasolinis hellsichtige Dystopien hallen bis heute nach: Es ist nicht falsch, den kulturellen Pessimismus, der diesem Künstler in seinen letzten Jahren eigen war, auch auf unsere Gegenwart umzulegen. Die Massenmedien, heute würde man sie „sozial“ nennen, waren ein Glutkern seines Hasses.

„Der Ekel übermannt mich“

„Konsum ekelt mich an, im physischen Sinn des Wortes“, gab Pasolini 1970 zu Protokoll; es sei ihm klar, dass er dieser Konsumgüter produzierenden Gesellschaft angehöre, aber es sei wesentlich, „diese Abscheu in mir zu konstatieren“. Die Antipathie sei derart stark, dass er seinen Blick „nicht länger als wenige Momente aus einen Fernsehschirm richten“ könne. „Der Ekel übermannt mich.“ Die Apokalypse, „das Ende einer Welt“, sah er heraufdämmern. „Der derzeitiger Spätkapitalismus scheint eine Richtung einzuschlagen, die mit den Wünschen der Massen übereinstimmt.“

Die Widersprüche seines politischen Identität, die sich mit Rechts und Links überworfen hatte, sind weithin sichtbar: Pasolini war ein konservativer Marxist, ein realistischer Mythenforscher, der in seinen „Freibeuterschriften“ den „Faschismus der Antifaschisten“ geißelte und kühl den „Selbstmord der katholischen Kirche“ diagnostizierte.

Im Wiener Metro-Kino kann man sich noch bis inklusive Sonntag mit viel sehenswertem Pasolini-Material konfrontieren: Im Mezzanin des Hauses ist eine Fotoausstellung mit 25 letzten Bildern des Regisseurs zu sehen, Dino Pedriali hat sie im Oktober 1975 in Pasolinis Haus in Chia und in den Straßen von Sabaudia geschossen, wenige Tage vor dem Ableben seines Protagonisten. Und auf der Leinwand zeigt man am Freitag, Samstag und Sonntag noch drei Pasolini-Filme, darunter den sozialrevolutionären Jesus-Film „Il vangelo secondo Matteo“ (Das erste Evangelium – Matthäus, 1964) sowie das vieldeutige Bourgeoisie- und Libido-Experiment „Teorema“ (1968).