Warum die katholische Kirche jährlich 75 Millionen Euro vom Staat erhält

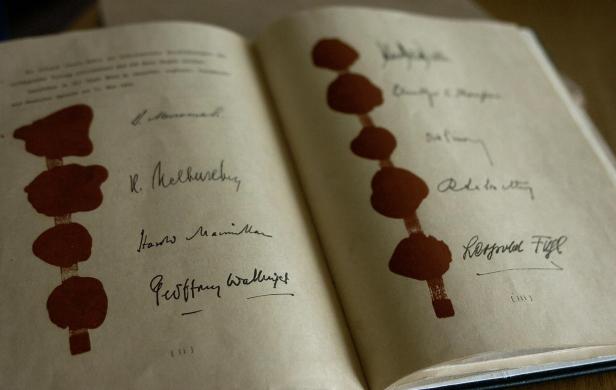

Neben dem EU-Beitritt 1995 und der Befreiung vom Nationalsozialismus 1945 feierte Österreich heuer den 70. Jahrestag des Staatsvertrags. Am 15. Mai 1955 hatten Außenminister Leopold Figl sowie seine Amtskollegen aus den USA, der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich im Wiener Schloss Belvedere den völkerrechtlichen Vertrag unterzeichnet, der der jungen Republik die Freiheit brachte.

Im Artikel 26 des Staatsvertrags verpflichtete sich Österreich zur Restitution des von den Nazis geraubten Vermögens und zu Entschädigungszahlungen, falls eine Rückgabe nicht möglich war. Eine der am meisten betroffenen Institutionen: die katholische Kirche.

Nach dem „Anschluss“ von 1938 wurden laut Historikern 26 große Stifte sowie 188 kleinere Klöster und Ordensniederlassungen enteignet, erhielten nach 1945 ihren Besitz aber wieder zurück. Auch der auf Kaiser Joseph II. zurückgehende Religionsfonds aus 1782 war vom nationalsozialistischen Regime beschlagnahmt worden. Das Vermögen des Fonds bestand aus forst- und landwirtschaftlichen Liegenschaften, Immobilien, Klöstern, Kirchen und Wertpapieren. Aus den Erträgen wurden die Apanagen für Bischöfe und der Erhalt der Kirchengebäude finanziert. Nach 1945 wurde der Religionsfonds nicht wiedererrichtet. Sein profitabler Waldbesitz wurde den staatlichen Bundesforsten übertragen, die oft sanierungsbedürftigen Immobilien der Bundesgebäudeverwaltung.