Bussi vom Betrüger

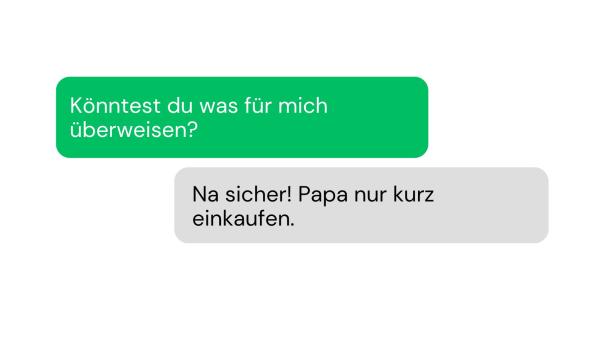

Es kostete eine Betrügerbande bloß 66 Minuten, um einem Wiener Ehepaar 2219 Euro zu entlocken. Die Falle war eine harmlos klingende WhatsApp-Nachricht: „Ich habe mein Handy fallen lassen, der Touchscreen reagiert nicht mehr. Ich benutze mein altes Handy“, lautete der Text von einer unbekannten Nummer an das Paar. Die Empfänger waren sich sicher, dass der Text von ihrer Tochter stammt, und erkundigten sich, wie es ihr geht. Die vermeintliche Tochter schrieb, sie brauche „bitte“ Hilfe. Sie müsse innerhalb der nächsten Stunde zwei Rechnungen überweisen: „Könntest du das für mich überweisen. Dann überweise ich dir das morgen zurück?“, schrieb sie an die Mutter. „Na sicher“, antwortete das Ehepaar und folgte den Anweisungen im WhatsApp-Chat: 2219 Euro wanderten auf ein deutsches Konto. Die Betrüger bedankten sich mit einem Kuss-Emoji.

Dreist, aber effektiv.

Ein paar Tage später war die erwachsene Tochter bei ihren Eltern zu Besuch, bald erkundigten sie sich nach dem kaputten Handy. Da flog der Schwindel auf, doch es war zu spät. Die Bank konnte die Überweisung nicht mehr rückabwickeln. Die Tochter sagt zu profil: „Ich war am Tag des Betrugs beruflich beschäftigt und nicht erreichbar. Da ist leider alles zusammengekommen.“

Die Chancen, dass die Familie ihr Geld zurückbekommt, stehen schlecht. Digitale Diebe haben sich in den vergangenen Jahren professionalisiert, sie betreiben Callcenter, beschäftigen Native Speaker in mehreren Sprachen und operieren bevorzugt aus dem Ausland – etwa aus Südosteuropa oder Asien. Sie haben viele Identitäten, mal geben sie sich als Bankberater aus, dann als Inkasso-Eintreiber oder als Beamte. Die ergaunerten Gelder werden über ein Netz an Konten immer weiterverschoben, bis sich die Spur irgendwo verliert. Einzelnen Opfern nahmen sie sechsstellige Summen ab. Die österreichischen Ermittlungsbehörden tun sich schwer. Jetzt sollen sie Verstärkung bekommen.

Gerald Rak sitzt in seinem Büro im Bundeskriminalamt, hinter ihm sind auf einem Whiteboard Lagebilder gekritzelt. Rak leitet die Abteilung für Betrugsermittlungen, sein Spezialgebiet ist Cybercrime. Der Kriminalist beobachtet schon länger, wie sich die Straftaten von der Straße ins Netz verlagern.

„Betrüger gab es schon immer, aber im Netz können sie mit technischen Möglichkeiten die Kontaktaufnahme mit potenziellen Opfern in die Masse skalieren“, sagt Rak. Es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten: Ein und dieselbe SMS-Nachricht wird an Tausende Nummern geschickt, wenn nur jeder Hundertste anbeißt, lohnt sich das Geschäftsmodell. „Die Täter nutzen das Sozialgefüge aus. Sie geben sich gern als eine hierarchisch höherrangige Person aus, zum Beispiel als Abteilungsleiter einer Bank oder als Vorgesetzter des Opfers. Sie missbrauchen aber auch Eltern-Kind-Beziehungen.“

22.440 Fälle von Internetbetrug wurden im Jahr 2021 in Österreich angezeigt, ein Plus von 19,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Keine andere Deliktgruppe wächst schneller. Die Kriminalstatistik für 2022 wird in wenigen Wochen veröffentlicht, schon jetzt ist klar, dass die Online-Betrugsfälle weiter stark ansteigen werden, bestätigt das Innenministerium.

„Wir wissen, dass wir in dem Bereich investieren müssen“, sagt Rak. Die Cyber-Abteilung C4 zählt inzwischen 120 Beamte, darunter viele IT-Experten. Der Plan des Innenministeriums: Bis Ende des Jahres soll es auch in den Bezirkspolizeikommandos und Landeskriminalämtern Digitalspezialisten geben, so sieht es die Kriminaldienstreform vor. „Die Zukunft ist, dass wir komplexe Lagebilder entschlüsseln. Wir versuchen, die Tausenden Anzeigen nach Tätergruppen zu clustern“, sagt Rak.

Bevor man einem Staubsaugervertreter etwas abkauft, erkundigt man sich auch bei Bekannten, wie vertrauenswürdig der ist. Das sollte man auch im Internet tun.

Er gibt offen zu, dass es „schwierig“ sei, die Täter auszuforschen. Deshalb appelliert Rak an den „Hausverstand“ der Userinnen und User: „Bevor man einem Staubsaugervertreter etwas abkauft, erkundigt man sich auch bei Bekannten, wie vertrauenswürdig der ist. Das sollte man auch im Internet tun.“

Das Innenministerium feilt derzeit an einer Handy-App, mit der Nutzer spielerisch lernen sollen, woran sie gängige Betrugsmaschen erkennen können. Die Planungen dafür stehen erst am Anfang.

Die gefährlichste Falle sind betrügerische Investmentplattformen, die mit hohen Renditen locken. Bei der Internet-Ombudsstelle sind bereits Schadensfälle von bis zu 300.000 Euro eingegangen, teils haben Menschen ihr komplettes Erbe investiert. Declan Hiscox, der als Verbraucherschützer bei der Ombudsstelle arbeitet, weiß, wie der Betrug in der Praxis abläuft: „Auf den Investment-Plattformen wird den Opfern ein Depotwert vorgegaukelt, tatsächlich wurde das Geld aber nie investiert. Die Opfer bekommen auch telefonische Finanzberatung auf Deutsch, die sie ermutigen soll, noch mehr Geld zu investieren. Das böse Erwachen folgt, wenn sich die Opfer das Geld auszahlen lassen wollen.“

Eine weitere beliebte Masche sind Fake-Shops, die optisch kaum von seriösen Bestellsites zu unterscheiden sind. Die österreichische Aufklärungsplattform Watchlist Internet hat allein im vergangenen Jahr 5000 Shops auf ihre schwarze Liste gesetzt, weil sie nach eingegangener Zahlung entweder gar nichts oder bloß mangelhafte Ware lieferten. Diese Websites bieten Produkte günstiger an als die seriöse Konkurrenz und haben Waren im Sortiment, die überall sonst vergriffen sind, etwa die Playstation 5. Misstrauisch sollten Kunden immer dann werden, wenn ein Shop nur Vorauskasse akzeptiert.

Verschärft wird das Problem der betrügerischen Anlageplattformen und Fake-Shops durch soziale Netzwerke und Suchmaschinen: Forscherinnen und Forscher vom österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation surften je eine Stunde auf Facebook, Instagram, TikTok und Google. Ihr Fazit: „Das Auffinden von Werbung für unseriöse Anbieter war einfach, was für die Verbreitung von unseriöser Werbung auf den untersuchten Plattformen spricht.“

Hiscox von der Internet-Ombudsstelle: „Für Kriminelle ist es zu einfach, betrügerische Anzeigen auf Facebook und Google zu schalten. Da herrscht auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf.“

Neben Geld haben es die Täter noch auf etwas Zweites abgesehen: Daten.

Aktuell kursieren gefälschte E-Mails des Finanzministeriums, in denen eine „Steuerrückerstattung“ in Aussicht gestellt wird. Ein Klick auf den Link führt zu einer Website, die ein exakter Klon des Finanz-Online-Loginbereichs ist. Wer seine Daten in die Anmeldemaske tippt, verrät sie an Betrüger.

Fälle wie diese beschäftigen die Cyber-Staatsanwaltschaft im bayerischen Bamberg, die den Verlusten von Opfern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hinterherjagt. Allein beim Cyber-Trading liegt die Schadenssumme der anhängigen Verfahren bei 300 Millionen Euro.

Österreich war später dran und entschied sich für einen anderen Weg: Statt einer Sonderstaatsanwaltschaft wurden in bestehenden Ermittlungsbehörden Cyber-Kompetenzzentren eingerichtet. Zwei davon gibt es bereits in Wien und Graz, weitere sind laut profil-Infos in Salzburg, Linz und Innsbruck geplant. Aktuell rekrutiert das Justizministerium IT-Experten. Sie sollen die Staatsanwälte unterstützen.

Die Ermittler müssen dazulernen, weil sich die Verbrecher ständig neue Kniffe überlegen. Seit Jänner hält das Bundeskriminalamt einen digitalen Crashkurs für alle Staatsanwälte und Bezirksanwälte. In sechs Modulen werden die Ermittler darin geschult, wie sie den Datenspuren der Täter folgen können und welche Informationen sie aus Wallets (digitalen Depots) für Kryptowährungen herauslesen können.

„Wir finden immer wieder Tätergruppen, aber nur dann, wenn sie einen Fehler machen und bei einem Arbeitsschritt vergessen, ihre Identität zu verschleiern. Wenn etwa eine IP-Adresse nicht verschlüsselt wird oder eine Kontonummer auf eine reale Person läuft“, sagt Staatsanwältin Cornelia Koller, die das Cyber-Kompetenzzentrum in Graz leitet.

Wer Opfer eines Online-Betrugs wurde, sollte sich an die Polizei und die Internet-Ombudsstelle wenden – aber keinesfalls an das selbst ernannte „Betrugsdezernat“, dessen Hintermänner so tun, als wären sie eine österreichische Behörde zur Betrugsbekämpfung und würden gegen Gebühr erlittene Verluste zurückfordern.

Das Amt ist, wie so vieles im Internet: Fake.