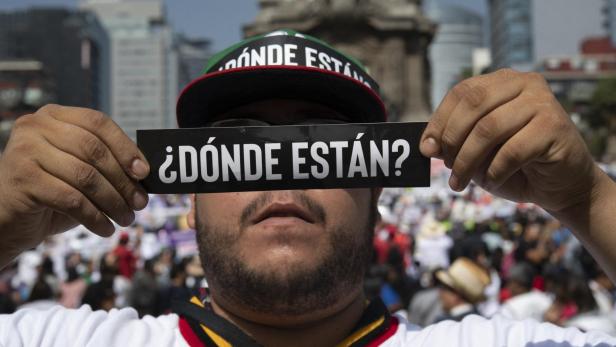

Mexico City (AFP) - A man holds a sign reading "Where are they?" during a march to demand the Mexican government answers about their loved ones whereabouts, as part of the commemoration of Mothers' Day in Mexico City on May 10, 2018.

Nach Verhaftung von Menschenhändlern: Was wird jetzt aus den Frauen?

Bei der „Operation Bogotá“ wurden 45 Frauen aus den Fängen von Menschenhändlern befreit. Sie betreuen die Betroffenen. Wie geht es ihnen?

Tamara Schmidt

Viele der Frauen sind nach wie vor schwer traumatisiert – durch die Erlebnisse selbst, aber auch durch die Gewalt, die sie erfahren haben. Hinter dem Fall steht ein professionell organisiertes Netzwerk. Für die Frauen bedeutet es ein großes persönliches Risiko gegen Täter:innen auszusagen – auch für ihre Familien in den Herkunftsländern. Einige der Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft, der mutmaßliche Haupttäter ist aber noch flüchtig. Es ist auch bekannt, dass eine Person in Kolumbien umgebracht wurde. Das sorgt natürlich für Unsicherheit. Die Bedrohung ist noch nicht vorbei.

Wie geraten Frauen überhaupt in die Fänge der Tätergruppen?

Celeste Tortosa

Häufig über WhatsApp-Gruppen und Bekannte in den Herkunftsländern. Dort werden gezielt falsche Versprechen verbreitet – etwa Jobs in Europa. Bei der Operation Bogotá handelte es sich oft um falsche Versprechungen über eine Beschäftigung in der Sexualbranche in Europa.

Schmidt

Viele wussten, dass sie in der Sexarbeit arbeiten würden – aber nicht, unter welchen Bedingungen. Sexarbeit ist in Österreich legal, aber reguliert nur unter bestimmten Voraussetzungen (Mindestalter, legaler Arbeitsort und legaler Aufenthalt). Die Frauen kannten diese Regeln nicht und wurden systematisch getäuscht.

Tortosa

Viele lateinamerikanische Frauen konnten visumsfrei einreisen, aber nicht legal arbeiten. Diese Lücke wurde ausgenutzt. Sobald sie tätig wurden, gerieten sie in totale Abhängigkeit – rechtlich wie finanziell.

Tamara Schmidt

ist Juristin mit Schwerpunkt Menschenrechte. Sie ist Co-Leiterin der LEFÖ und leitet interimistisch den Arbeitsbereich „Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels“ (LEFÖ-IBF).

Wer sind diese Frauen?

Tortosa

Im Einzelnen kann und darf ich das nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass ihre Hintergründe sehr unterschiedlich sind – von Universitätsabsolventinnen bis zu Frauen in prekären Lebenslagen. Manche gerieten durch Schulden in Abhängigkeit, andere durch persönliche Krisen wie den Tod eines Partners. Es gibt kein einheitliches Profil. Das Versprechen ist fast immer dasselbe: ein besseres Leben in Europa. Die Täter:innen suchen gezielt nach Frauen in besonders verletzlichen Situationen, und nutzten diese aus.

Solange das Strafverfahren läuft, besteht ein Anspruch auf einen Aufenthaltstitel. Danach wird es unsicher

Interimistische Leiterin, LEFÖ-IBF

Was brauchen Betroffene in einer solchen Situation?

Schmidt

Zunächst die Möglichkeit, sich anonym und vertraulich an eine Opferschutzeinrichtung, wie die LEFÖ-IBF zu wenden. Dann geht es um das Thema Sicherheit – wir bringen die Frauen in Schutzwohnungen unter. Und schließlich um subjektive Sicherheit, heißt medizinische Versorgung, psychologische Betreuung und Zugang zur Basisversorgung. Viele Frauen spüren während der Ausbeutungssituation gar nicht, wie schlecht es ihnen geht – sie spüren den Schmerz des Körpers oft gar nicht. Deshalb ist medizinische Betreuung so wichtig. Wir arbeiten mit soziokulturellen Mediatorinnen in den Schutzwohnungen, die die Frauen begleiten, oft selbst mit Migrationserfahrung. Sie unterstützen, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden – ein erster Schritt zu einem Gefühl von Sicherheit.

Was passiert mit den Betroffenen, dürfen sie in Österreich bleiben?

Schmidt

Im Fall Bogotá ist der Aufenthaltsstatus der betroffenen Frauen noch unklar. Nach § 57 Asylgesetz braucht es für den besonderen Schutzstatus eine Stellungnahme der Landespolizeidirektion – ohne diese geht gar nichts. Das bedeutet: Die Frauen müssen mit der Polizei kooperieren und Anzeige erstatten, sonst kann der Paragraf nicht angewendet werden. Wir versuchen den Frauen Klarheit über ihre rechtliche Situation zu vermitteln. Auf dieser Grundlage können sie dann selbst entscheiden, ob sie bereit sind, mit der Polizei zusammen zu arbeiten und eine Anzeige zu erstatten.

Was heißt das konkret für die Opfer der Operation Bogotá?

Schmidt

Solange das Strafverfahren läuft, besteht ein Anspruch auf einen Aufenthaltstitel. Danach wird es unsicher – das Gesetz sieht den Titel nur „zur Aufrechterhaltung des laufenden Verfahrens“ vor. Das kann ein Straf- oder Zivilverfahren sein, wobei Zivilverfahren für die Betroffenen meist kaum leistbar sind, weil sie selbst die Beweislast tragen.

Droht den Zeuginnen also danach die Abschiebung?

Schmidt

Nicht automatisch, aber der Wechsel auf einen anderen Aufenthaltstitel ist schwierig. Die Voraussetzungen sind streng – etwa Sprachzertifikate oder Arbeitsnachweise und für eine erste Erteilung müssen jedoch die Voraussetzungen für den §57 AsylG noch vorhanden sein. Viele der Frauen brauchen jedoch eine Erholungs- und Stabilisierungszeit, was diese Anforderungen kaum erfüllbar macht. Auch wenn zu einer Verurteilung der Täter:innen kommt und diese in einer kurzen Zeit geschafft wurde, ist für eine Betroffene des Frauenhandels schwer, diese Voraussetzung zum Umstieg in einem Jahr zu erreichen.

Wie schwierig ist es, sich als Betroffene selbst zu befreien?

Schmidt

Sich als Migrantin in den österreichischen Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzen (NAG) zurechtzufinden, ist schwierig. Schon das System selbst ist komplex – beim NAG kann ich sagen, dass es bewusst kompliziert konzipiert ist. Für Betroffene von Menschenhandel kommt noch ein weiterer Faktor hinzu: Viele Täterinnen verfolgen gezielt die Strategie, die Frauen möglichst lange im Ungewissen zu halten. Oft steht eine latente Drohung im Raum: „Du bist eigentlich unrechtmäßig hier, und wenn du dich gegen deine Arbeitssituation wehrst, droht dir eine Strafe.“

Tortosa

Das gehört zu der Vorgehensweise der Täter:innen. Diese Strategie zu überwinden, macht unsere Arbeit besonders komplex und schwierig – sowohl für uns als Unterstützerinnen als auch für die Betroffenen selbst. Der Druck und die Einschüchterung durch Meldung wegen unrechtmäßigen Aufenthalts bei den Behörden, sowie die Veröffentlichung von Fotos und deren Versendung an die Familien führen zur Abhängigkeit der Betroffenen und machen es de facto unmöglich, sich aus der Situation zu lösen.

Celeste Tortosa

ist Sozialarbeiterin und Soziologin. Sie ist Co-Leiterin der LEFÖ und leitet den Arbeitsbereich TAMPEP, der Migrantinnen in der Sexarbeit berät. Zuvor war sie als psychosoziale Beraterin und Prozessbegleiterin in der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels (LEFÖ-IBF) tätig.

Ist Menschenhandel auch eine Folge der restriktiven europäischen Migrationspolitik?

Tortosa

Absolut. Das restriktive Migrationsregime und der beschränkte Zugang zum Arbeitsmarkt für viele Migrant:innen führen zur Prekarisierung und bergen das Risiko der Ausbeutung. In Österreich wird ein Aufenthalt nur dann gewährt, wenn die Betroffene mit den Behörden kooperiert. Ohne Zusammenarbeit mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gibt es in Österreich keinen Schutzstatus. Der Zugang der Betroffenen zu einem langfristigen oder dauerhaften Aufenthalt ist jedoch für ihre Sicherheit, Stabilität und eine Zukunftsperspektive entscheidend. In Spanien, zum Beispiel, wird stärker auf die individuelle Situation der Frau geachtet, auch nach Abschluss vom Strafverfahren.

Die Betroffenen sollten nicht nur als Objekte des Verfahrens gesehen werden, sondern als Menschen mit Rechten, Pflichten und Träumen.

Interimistische Leiterin, LEFÖ-IBF

Wie erreichen Sie betroffene Frauen?

Schmidt

Meist werden Fälle über die Polizei an uns vermittelt - im Jahr 2024 ist bei einem Drittel aller Fälle die Erstkontaktaufnahme durch die Polizei erfolgt. Aber wir bieten auch anonyme und vertrauliche Beratung für Frauen, die sich selbst an uns wenden oder durch staatliche und nicht-staatliche Organisationen. Die Entscheidung, ob sie mit Behörden zusammenarbeiten, liegt immer bei ihnen.

„Du hattest doch ein Handy, warum hast du keine Hilfe gesucht?“ Die Kontrolle funktioniert durch Manipulation – wenn zum Beispiel damit gedroht wird, dem Kind etwas anzutun, handelt jede Mutter in erster Linie zum Schutz des Kindes.

Co-Leiterin, LEFÖ

Sollte es nicht die Aufgabe der Polizei sein, die Opfer zu schützen?

Schmidt

Grundsätzlich ja. Sobald eine Behörde von einer Straftat Kenntnis erhält, ist die Polizei verpflichtet, Ermittlungen einzuleiten. Aus unserer Perspektive als Opferschutzeinrichtung gilt: Die Betroffenen sollten nicht nur als Objekte des Verfahrens gesehen werden, sondern als Menschen mit Rechten, Pflichten und Träumen. Die Polizei verfolgt primär das Ziel, das Strafverfahren voranzutreiben, so ist es auch im Gesetz vorgesehen. Als NGO nehmen wir eine andere Perspektive ein. Die Beratung und Betreuung von LEFÖ-IBF wird an die individuellen Bedürfnisse der Frauen angepasst. Wir geben den Betroffenen alle Informationen, die sie benötigen, damit sie selbst entscheiden können, ob sie das persönliche Risiko einer Aussage auf sich nehmen wollen und wie aktiv sie sich in einem Verfahren beteiligen möchten. Wir sagen ihnen nicht, wie sie handeln sollen.

Wie werden solche Machenschaften aufgedeckt?

Schmidt

In der Sexualbranche oft durch Rotlichtkontrollen oder verdeckte Ermittlungen im illegalen Bereich. In anderen Bereichen wie Arbeitsausbeutung, Landwirtschaft, Ausbeutung im Haushalt oder Bettelei kann es zu Kontrollen durch die Finanzpolizei kommen. Letztes Jahr hat LEFÖ-IBF auch einen leichten Anstieg bei der Weitervermittlung durch Freund:innen und Bekannte von betroffenen Frauen verzeichnet.

Wie wurden die Frauen von der Tätergruppe kontrolliert, gab es Gewalt?

Schmidt

Es kursieren falsche Vorstellungen von Betroffenen des Frauenhandels. Das ideale Opfer sollte gefesselt und geknebelt sein. Diese Bilder wirken sich unterschwellig negativ auf Verfahren aus, denn Richterinnen und Richter könnten dann fälschlicherweise erwarten, dass Betroffene körperlich bewegungsunfähig sein müssten, um wirklich ein Opfer zu sein. Das zeigt sich auch in der Berichterstattung, die bestimmte, klischeehafte Bilder verwendet, um diese Idee zu verstärken.

Tortosa

Eine Frage, die bei der Polizei und Justiz häufig gestellt wird: „Du hattest doch ein Handy, warum hast du keine Hilfe gesucht?“ oder „warum bist du nicht weggelaufen?“ Das greift zu kurz. Die Frauen sind nicht zwangsläufig physisch eingesperrt. Die Kontrolle funktioniert oft durch Manipulation – wenn zum Beispiel damit gedroht wird, dem Kind etwas anzutun, handelt jede Mutter in erster Linie zum Schutz des Kindes. Das Ausnützen der prekären Lage und die Schulden bei der Ankunft in Europa sind ebenfalls ein wichtiger Druckfaktor.

Schmidt

Häufig reicht schon die Androhung, im Herkunftsland würde man öffentlich machen, welche Arbeit die Frau in Europa verrichtet – das ist eine sehr typische und wirksame Drohung, weil sie Stigmatisierung bedeutet. Die Kontrolle erfolgt oft auch auf einer psychischen Art, durch dauerhaften Druck, Scham, Angst und dem Gefühl, keinen Ausweg zu haben. Das führt dazu, dass Betroffene nicht einfach zum Telefon greifen und die Polizei rufen – auch wenn Handys vorhanden sind. Die Unwissenheit über das Schutzsystem in Österreich, sowie das Misstrauen der Behörden gegenüber, spielen auch eine Rolle.

Hilfe & Beratung

LEFÖ ist eine Organisation, die sich seit 1985 für Gleichberechtigung, Partizipationsmöglichkeiten und die Verbesserung der Lebenssituation von Migrantinnen* in Österreich einsetzt. Einer der Arbeitsbereiche von LEFÖ ist die Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (LEFÖ-IBF).

Beratungsstellen bei Verdacht auf Frauenhandel in Österreich:

LEFÖ-IBF: +43 1 796 92 98 (kostenlos, anonym und vertraulich)

Menschenhandel-Hotline des Bundeskriminalamts: +43 677 613 434 34