Wien Energie: Management befürchtete "fatale" Folgen für Strom- und Gasversorgung

Was Michael Ludwig am 15. Juli dieses Jahres tat, ließe den US-Präsidenten vor Neid erblassen. Der Bürgermeister aller Wienerinnen und Wiener berief sich auf die „Notkompetenz“ der Stadtverfassung und machte einen Kredit für die städtische Wien Energie in Höhe von 700 Millionen Euro locker – einfach so im Alleingang, wohl mit einigen Vertrauten, aber ohne Beschluss des Stadtsenats oder des Gemeinderats, heimlich. Eine öffentliche Erklärung erachtete er nicht für notwendig.

So etwas kann sonst niemand, auch nicht der Mann im Weißen Haus. Seine Notfall-Verordnungen müssen nach der präsidentiellen Signatur auf den Websites des Weißen Hauses und des „Federal Register“ publik gemacht werden und sind vor dem Höchstgericht anfechtbar. Einen Wiener Bürgermeister ficht das nicht an. In Bezug auf „Notkompetenzen“ kann ihm kein Amtsträger der westlichen Welt das Wasser reichen.

Und weil der Bürgermeister es kann und richtig fand, sagte er der Wien Energie am 29. August – noch einmal still und leise – weitere 700 Millionen Euro zu. Am vergangenen Donnerstag wurde die Zwei-Milliarden-Euro-Hilfe des Bundes im Rahmen der Notverordnung gleichfalls ohne bürokratische Umwege an die Wien Energie weitergeleitet.

Das Paradoxe daran: Obwohl er dreimal seine Notkompetenz einsetzte, weigert sich der Bürgermeister beharrlich, von einem Notfall bei der Wien Energie zu sprechen. Stattdessen: Alles paletti! Schwunghafter Handel mit Derivaten an den Strombörsen? Solide Geschäfte. Milliarden-Sicherheiten? Bloß eine kurzfristige „Kaution“. Geheimnistuerei? Es gebe „nichts zu verbergen“. Fehler? Nur bei den anderen. Die Versorgungssicherheit für zwei Millionen Kunden? War nie gefährdet, und wer anderes behaupte, betreibe „Meuchelpropaganda“, so der Wiener SPÖ-Abgeordnete Christoph Matznetter.

Was Ludwig nicht sagt: Die Geschäftsführung der Wien Energie beurteilte die Lage dramatischer als der Bürgermeister.

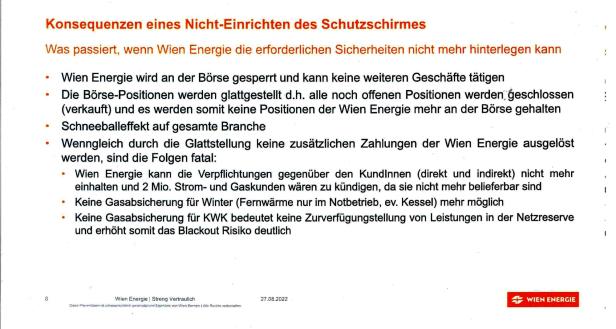

Beim Krisentreffen mit der Bundesregierung im Kanzleramt Sonntagabend präsentierte Wien-Energie-Chef Michael Strebl per 20-seitiger Powerpoint-Präsentation die möglichen Konsequenzen, sollte sein Unternehmen keine Akuthilfe erhalten. Die Folgen, so konnten es Kanzler, Finanzminister und Energieministerin lesen, wären „fatal“: Die Wien Energie könne „die Verpflichtung gegenüber den Kunden“ nicht mehr einhalten und müsste zwei Millionen Strom- und Gaskunden „kündigen“. Es wäre „keine Gasabsicherung“ für den Winter mehr möglich, Fernwärme nur „im Notbetrieb“. Überdies bestehe ein erhöhtes Blackout-Risiko.

Eine Folie der Wien Energie über die Konsequenzen fehlender Sicherheiten.

VERTRAULICHE UNTERLAGE DER WIEN ENERGIE Beim Krisengespräch im Kanzleramt warnte das Konzernmanagement vor "fatalen Folgen" der Liquiditätsprobleme.

Die Versuche des Rathauses, das Debakel der Wien Energie in den Tagen danach kleinzureden, wirken angesichts der Summen grotesk. Schon vor den 1,4 Milliarden aus Ludwigs Notfall-Topf erhielt die Wien Energie knapp zwei Milliarden Euro aus Mitteln ihrer Muttergesellschaft, den Wiener Stadtwerken. Dazu kommt das am Dienstag beschlossene Zwei-Milliarden-Darlehen vom Bund. Macht insgesamt zumindest 5,4 Milliarden Euro. In der Powerpoint-Präsentation des Wien-Energie-Managements wurde das benötigte Volumen für den Stromkonzern sogar auf zehn Milliarden Euro geschätzt.

Offen ist, wie viel Verlust der „Milliarden-Basar“ („Kronen Zeitung“) am Ende bringt und ob das Risiko-Management des Energieversorgers „total unfähig“ war, wie sich der Ex-Chef der Regulierungsbehörde E-Control, Walter Boltz, öffentlich fragte.

Fest steht, dass ein Unternehmen der Stadt Wien in ein existenzbedrohendes Milliarden-Risiko schlitterte und vom Bund gerettet werden musste; ein Unternehmen, das zwei Millionen Menschen mit Strom und Wärme beliefert; ein Unternehmen der Daseinsvorsorge, die – so das Credo des Rathauses – „das Rückgrat der Stadt“ sei.

Allerdings wurde auch die Daseinsvorsorge zuletzt empfindlich teurer. Während die Bundes-SPÖ die Regierung für die Teuerung scharf kritisierte, steigerte die Stadt Wien die Gebühren für Wasser, Parken und Müllabfuhr. Im August folgte die Preiserhöhung für Fernwärme um 92 Prozent. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl warnte, dies würde für viele Menschen „den finalen Absturz in die Armut“ bedeuten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bürgermeister Ludwig die erste Not-Tranche für die Wien Energie schon freigegeben.

Nicht allein der Skandal um das Milliardenrisiko bei der Wien Energie, mehr noch der Umgang damit zeugt von der verbrauchten politischen Kultur der Wiener SPÖ nach Jahrzehnten an der Macht. Rechtlich gesehen hätte Ludwig den Stadtsenat und den Gemeinderat „unverzüglich“ informieren müssen. „Unverzüglich“ bedeutet aus Ludwigs Sicht: „bei der nächsten Sitzung“ der Gremien nach der Sommerpause. Auch der liberale Koalitionspartner fühlt sich übergangen. NEOS-Chef Christoph Wiederkehr wurde erst nach der Vergabe am 15. Juli über den Notkredit informiert. Von Liquiditätsproblemen bei der Wien Energie erfuhr er wie alle am Sonntag aus den Medien. Ludwig ließ seinen Vizebürgermeister „deppert sterben“, wie man so schön in Wien formuliert.

Das Transparenz-Bedürfnis der NEOS verträgt sich schwer mit dem Herrschaftswissen, wie es das rote Rathaus einsetzt. Die Opposition gilt ohnehin als vernachlässigbare Größe. Deren Kontrollmöglichkeiten sind beschränkt. Da die Wien Energie ein ausgegliedertes Unternehmen ist, können Gemeinderäte von ÖVP, Grünen und FPÖ keine direkten Fragen zur Geschäftsgebarung des Konzerns stellen. Auch Wiener Wohnen, das immerhin 220.000 Gemeindewohnungen verwaltet, ist der direkten Kontrolle durch die Opposition entzogen, ebenso der Fonds Soziales Wien, dessen Budget immerhin 1,96 Milliarden Euro beträgt.

Die Fehlerkultur im SPÖ-Rathaus ist seit jeher unterentwickelt. Das zeigte sich im Umgang mit dem Skandal um das Krankenhaus Nord. Das Spital – nunmehr: „Klinik Floridsdorf“ – wurde 2019 eröffnet – mit drei Jahren Verzögerung und Mehrkosten in Höhe von 400 Millionen Euro. In einem Bericht kritisierte der Rechnungshof das mangelnde Know-how im Wiener Krankenanstaltenverbund zur Abwicklung des Großprojekts. Doch die Stadt sah kein Fehlverhalten. In seiner Aussage vor der Untersuchungskommission des Gemeinderats hielt Michael Ludwig 2018 fest, er sei sich sicher, „dass wir mit dem Krankenhaus Nord Europas bestes und modernstes Spital für unsere Wienerinnen und Wiener errichtet haben“.

Kritik an Gesundheitseinrichtungen der Stadt, auch sie ein wichtiger Pfeiler der Daseinsvorsorge, sind unerwünscht, vor allem, wenn sie von innen kommt. In den vergangenen Monaten beklagten Ärztinnen und Ärzte der Kliniken Favoriten, Floridsdorf und Ottakring „untragbare Zustände“ in ihren Spitälern. Vonseiten der Stadt hieß es lapidar, es handle sich „um temporäre und nicht um dauerhafte Situationen“.

Für die Bewerbung des eigenen Wirkens steht dem Rathaus ein riesiger Cash-Pool zur Verfügung. Die Stadt Wien zählt zu den größten Anzeigenkunden im Land und investiert in TV-Spots, Facebook-Werbung und Printinserate mehr Geld als alle anderen Bundesländer zusammen. Zu Amtsbeginn hatte Ludwig ein „neues transparentes Konzept für die Informationspolitik der Stadt Wien“ versprochen. Falls es irgendwo ein Konzept gibt, wurde es nicht umgesetzt. Im Gegenteil: Bei den Werbeausgaben wird getrickst, wie profil-faktiv im Juni nachwies. So behauptete Finanzstadtrat Peter Hanke, das Werbebudget der Stadt habe 2021 20,3 Millionen Euro betragen und sich damit um knapp vier Millionen Euro verringert.

Tatsächlich gab die Stadt knapp 32 Millionen Euro für Werbung und Kommunikationsmaßnahmen aus, wie aus dem erstmals veröffentlichten Transparenzbericht zur Stadtkommunikation hervorgeht.

Die üppigen Inseratenbudgets der Wiener Stadtwerke und der Wien Holding – sie verwaltet städtische Unternehmen wie Wiener Messe, Wiener Stadthalle, Hafen Wien oder Vereinigte Bühnen – sind da noch gar nicht eingerechnet. Über die Werbebudgets der kommunalen Betriebe verteilt die Stadt Wien auch großzügig Subventionen. So ist die Wien Energie seit Jahren Hauptsponsor des SK Rapid Wien – und wird es auch bleiben, solange das Rathaus es will. Selbstredend, dass Stadtwerke und Wien Holding auch das Donauinselfest der SPÖ Wien großzügig sponsern – zusätzlich zu den Förderungen, welche die Stadt selbst gewährt.

Kritik an der Stadt, ihrer Führung oder Verwaltung wird vom Rathaus gern pauschal als „Wien-Bashing“ diskreditiert. Der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit ist groß, Schuld tragen stets die anderen. Auch diesmal: Für die prekäre Lage der Wien Energie machte Michael Ludwig nicht deren Management, sondern die Bundesregierung verantwortlich, da diese nicht rechtzeitig einen Schutzschirm aufgespannt hätte. Die Pressekonferenz, in der Kanzler und Finanzminister über das Zwei-Milliarden-Euro-Darlehen für Wien informierten, nannte Ludwig „eine Inszenierung“. Eine „Affäre“ konnte der Bürgermeister in den Vorgängen um den städtischen Stromerzeuger nicht erkennen – und wunderte sich öffentlich über deren „große politische Resonanz“.

Michael Ludwigs Verhalten ist exemplarisch für das Zeitalter der roten Selbstherrlichkeit in Wien. „Wir standen immer auf der richtigen Seite der Geschichte, der Demokratie“, hört man bei allen großen sozialdemokratischen Feierstunden. Und das stimmt ja auch. Seit mehr als 100 Jahren verantwortet die Sozialdemokratie die politischen Geschicke der Stadt – bis auf die bitteren Jahre des Austrofaschismus, in denen die Partei verboten war, und die Terrorherrschaft des Nationalsozialismus. Das „Rote Wien“ begann 1919 und war eine Insel im ländlich geprägten, konservativen Österreich und der Beweis für die Lebbarkeit der sozialdemokratischen Idee. Schon 1927 wurden internationale handverlesene Gäste in einem offiziellen Besuchsprogramm der Gemeinde durch Wien gekarrt: von Gemeindebau zu Gemeindebau, vom Montessori-Kindergarten in eine Arbeiterbücherei, von der Zentralküche in die städtische Mütterberatung.

Die sozialdemokratische Elite fühlte sich als Avantgarde. Ihr Auftrag: einen besseren, solidarischen Menschen zu erziehen; den Arbeiter, die Arbeiterin zu humanistischer Bildung und Kultur, neuer Musik, moderner Malerei und wertvoller Literatur emporzuheben. Es war eine politische, aber auch pädagogische Kraftanstrengung. Der brave Sozialdemokrat ging ins Theater und nicht ins Kino; er war aktiver Sportler und nicht passiver Zuschauer; er besuchte die Arbeiterhochschule und war Stammgast bei Vorträgen in den Volkshochschulen. Er las die richtigen Bücher. Man ging so weit, in den Arbeiterbüchereien Karl May, Hedwig Courths-Mahler und Edgar Wallace auszusortieren, obwohl das die beliebtesten Autoren waren. Eine Biersteuer wurde eingeführt, damit weniger getrunken wurde. Theater war geringer besteuert als Kino. „Eine öffentliche Moralanstalt“, so nannte der verstorbene Zeithistoriker Siegfried Mattl das „Rote Wien“.

All das war beim Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr denkbar. Doch die Überzeugung, die Sozialdemokratie wisse, was gut sei für die Leute, hat sich erhalten.

Auch in der Zweiten Republik blieb Wien eine gut verwaltete und visionär konzipierte Stadt. Das Freizeitgelände Donauinsel wurde gegen Unkenrufe der Rathaus-Opposition aus ÖVP und FPÖ geschaffen, Wien als Konferenzstadt etabliert. Die Gemeindebauten im Eigentum der Stadt wurden gegen den internationalen Trend nicht privatisiert, einzelne kommunale Wirtschaftsbetriebe wurden aufgelassen, der größere Teil in die Wien Holding ausgegliedert.

Ein Wahlplakat der SPÖ mit der Aufschrift „In Zeiten wie diesen“ in Wien.

SPÖ-PLAKAT AUS 1981 Die mit absoluter Mehrheit regierende Partei forderte die Opposition auf, "nicht unsinnige Fragen zu stellen".

Doch die ungebremste Zeitspanne an der Macht ließ autoritäre Verhaltensweisen einreißen. Als die Rathaus-SPÖ in den 1970er- und 1980er- Jahren in einige Affären, darunter den AKH-Skandal, verwickelt war und die ÖVP-Opposition mit Erhard Busek selbstbewusster auftrat als zuvor, reagierten die Sozialdemokraten mit einer unglaublichen Kampagne. Im Herbst 1981 waren überall in Wien SPÖ-Plakate affichiert worden: „In Zeiten wie diesen: Nicht herumreden, nicht schimpfen, nichts Unmögliches versprechen, nicht unsinnige Fragen stellen.“ Dutzende Dreieckständer waren bald überschrieben mit „Kuschen!“. Die Empörung war groß, das Büro von Bundeskanzler Bruno Kreisky entsetzt. In der Wiener SPÖ verstand man die Aufregung dagegen kaum und meinte, die Sache zu verbessern, indem ein zusätzlicher Streifen aufgeklebt wurde: „Der ÖVP ins Stammbuch geschrieben!“, damit sich nicht gleich jeder vor den Kopf gestoßen fühlte.

Die SPÖ-Wien regierte damals mit absoluter Mehrheit. Die Opposition aufzufordern, „keine unsinnigen Fragen“ zu stellen, zeugt nicht gerade von demokratischem Verständnis. Aus Anlass der Plakatkampagne wurde damals an Passagen aus dem SPÖ-Programm erinnert: „Die Menschen sollen an den Entscheidungen mitwirken, die sie selbst betreffen.“ Oder: „In der sozialen Demokratie darf öffentliche Verwaltung keine unpersönliche Gewalt mit Autoritätsansprüchen gegenüber Menschen sein.“

Als 2015 bekannt wurde, dass die Stadt Wien durch Fremdwährungskredite in Schweizer Franken 300 Millionen Euro Buchverluste erlitten hatte, wies die damalige Finanzstadträtin Renate Brauner jede Schuld von sich. Man werde die Frankenkredite „rollieren“, also so lange durch neue Frankenkredite ersetzen, bis jedes Währungsrisiko auszuschließen sei. Im Jahr 2020 beanstandete der Rechnungshof, die Stadt Wien habe bei den Fremdwährungsdeals „keine Maßnahmen zur Risikoreduktion“ getroffen. Dass die Stadt – wie von Brauner behauptet – sogar mit einem Gewinn aus den Finanzgeschäften ausgestiegen war, konnte der Rechnungshof nicht bestätigen, weil das Rathaus zu Details der Frankenkredite „keine Auskünfte erteilte“.

Als Renate Brauner mit Michael Ludwigs Amtsantritt 2018 eher unfreiwillig aus der Stadtregierung ausschied, wurde sie zur Leiterin des extra für sie geschaffenen „Büros für Daseinsvorsorge“ bestellt – „ein reiner Versorgungsposten“, wie die Opposition kritisierte. Im März 2021 hielt der Stadtrechnungshof fest, das Büro habe keine nennenswerten Aktivitäten entwickelt, auch die Zielvorgaben seien unklar. Im heurigen Jänner ging Brauner in Pension, das Büro wurde in die Wien Holding integriert. Auf dessen Website ist zu lesen: „Daseinsvorsorge muss vor allem eines: Funktionieren! Deshalb macht die Stadt Wien das selbst.“

Nicht immer ist sie dabei erfolgreich.