Raumfahrttechnik aus Wien: Sabotage-Abwehr und Missionen ins All

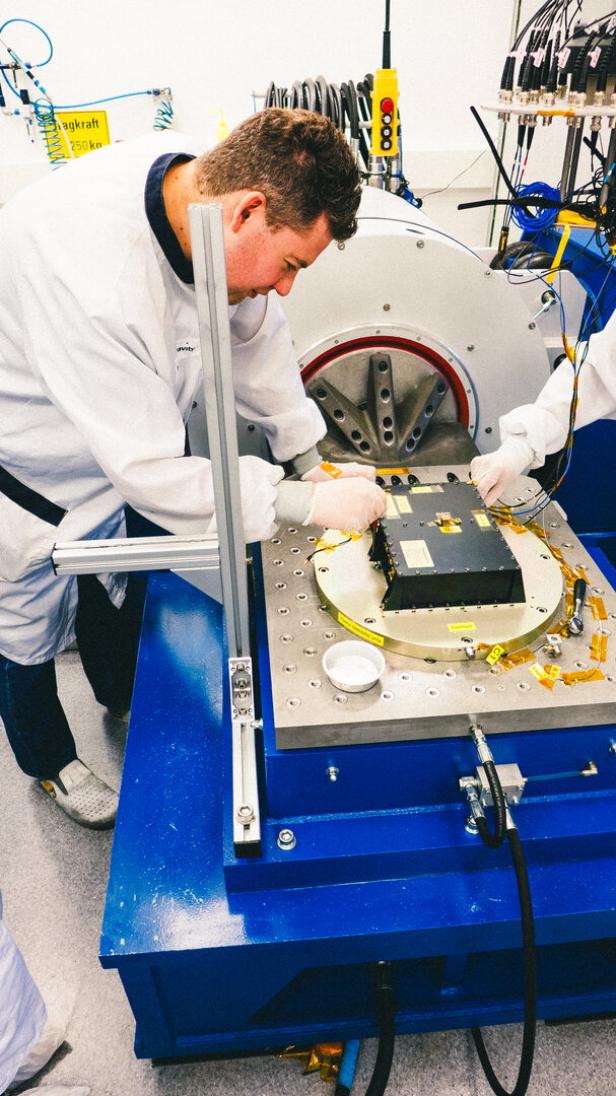

Der Härtetest erfolgt in einer Kammer voller Messgeräte, Kabelstränge und Monitore. Mitten im Raum steht die Rüttelanlage: eine Plattform, die starke Vibrationen in allen räumlichen Achsen erzeugen kann. Jedes Produkt, das den Laboratorien ein paar Zimmer weiter entstammt, muss die Bewährungsprobe darauf bestehen. Und nur wenn der Test positiv ausfällt, dürfen die Innovationen ihrem Bestimmungszweck zugeführt werden: dem Einsatz unter den extremen Bedingungen des Weltraums. Die Rüttelanlage simuliert die Erschütterungen beim Start eines Satelliten.

Ein kurzer Korridor führt von hier durch eine Hygieneschleuse zu den Labors von Beyond Gravity, Österreichs größtem Zulieferer für die internationale Weltraumbranche. Den Fertigungsbereich in Wien-Meidling dominieren allerlei Apparaturen, ein Lötbad und Vorräte verschiedenster Bauteile. Manche sehen aus wie dicht aufgereihte Filmspulen, doch statt Filmkadern sind auf den Bändern Widerstände und Kondensatoren aufgewickelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in weißen Mänteln montieren die Elektronikteile mit feinem Werkzeug hochkonzentriert auf Platinen. Sie arbeiten mit Lupen und Spot-Beleuchtung, von ihren Handgelenken führen dünne, schwarze Kabel zum Tisch – eine Erdung, die schädliche Ströme ableitet.

Härtetest im Labor

Auf der sogenannten Rüttelplatte werden Bedingungen simuliert, wie sie beim Start eines Satelliten auftreten.

„Hier werden die Komponenten zu funktionalen Einheiten zusammengefügt, zu fertig bestückten Platinen“, sagt Kurt Kober, Geschäftsführer von Beyond Gravity, einem Unternehmen mit rund 250 Mitarbeitern. Diese Platinen sind die Bausteine eines Satelliten-Navigationssystems, das hier am Wiener Standort von Beyond Gravity gefertigt wird.

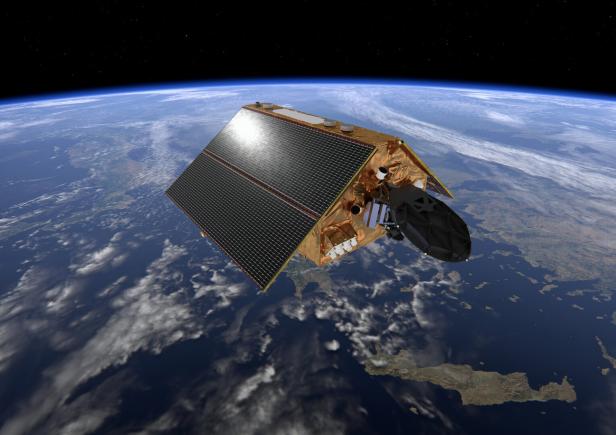

Navigationsempfänger, wie sie in Wien konstruiert werden, sorgen für die genaue Positionsbestimmung von Satelliten im All. Zusätzlich brauchen Satelliten ein Gehäuse, bewegliche Solarflügel und einen Antrieb, doch Beyond Gravity ist auf die Entwicklung und Herstellung ausgereifter Elektronik spezialisiert, gleichsam auf die Nervenzellen von Satelliten. Mit solchen Systemen ist das Unternehmen an internationalen Missionen beteiligt, darunter an den Klima- und Umweltsatelliten „Sentinel“ und am Erdbeobachtungsprogramm „Copernicus“.

Mission zum Merkur

Beyond Gravity beliefert die internationale Weltraumforschung auch mit anderen Entwicklungen: Sollen Raumsonden zielsicher ihren Weg zu anderen Planeten finden, bedürfen sie einer präzisen Ausrichtung im Raum und einer kontinuierlichen Anpassung der Position. Diese Aufgabe erledigt ein Lenksystem der Österreicher, eine Art Plattform, die durch Bewegungen der räumlichen Achsen die Schubrichtung der Triebwerke beeinflussen kann. Derart bewältigt momentan etwa die Sonde „BepiColombo“ ihre achtjährige Reise zum kleinen Planeten Merkur.

Damit BepiColombo bei der Ankunft beim sonnennächsten Planeten im November 2026 nicht verglüht, hat man sie in eine Thermal-Isolation von Beyond Gravity gepackt, einen speziellen Aufbau aus Kunststofflagen aus mehreren Folien, die am Standort Berndorf produziert werden und 450 Grad Hitze ebenso standhalten wie extremer Kälte bis minus 200 Grad. Auch die meisten europäischen Satelliten sind in Thermal-Isolation aus Österreich gehüllt.

Außerdem ersannen die österreichischen Ingenieure Spezialcontainer, in denen Satelliten zu Startrampen gebracht oder zu Wartungsarbeiten verfrachtet werden können. Das Innere der Container gleicht einem hochreinen Labor, einem mobilen Reinraum, in dem Erschütterungen, Verunreinigungen und Klimaschwankungen unterbunden werden. Montagewägen made in Austria wiederum können Satelliten drehen und kippen. Solch ein „Multipurpose Trolley“ kam auch beim Transport des bisher leistungsfähigsten Teleskops zum Einsatz: beim James Webb Space Telescope der NASA, das nun spektakuläre Ausnahmen aus den Tiefen des Universums liefert und bis zu dessen Stunde Null zurückblicken soll.

Doch der Hauptfokus von Beyond Gravity liegt derzeit auf der Satellitentechnik – und das nicht zuletzt aus weltpolitischen Gründen, denn dabei geht es um die Abwehr von Angriffen auf Europas heikle und hochgradig sensible Hightech-Infrastruktur.

Nervenzentrum der Satellitentechnik

Am Tisch vor Kurt Kober steht ein schwarzes, rechteckiges Gehäuse, 30 bis 40 Zentimeter groß. Es ist ein Demonstrationsobjekt aus dem 3D-Drucker, sein serienreifes Pendent würde dagegen aus einem Vollmetallblock gefräst, um Strahlung und Extremklima im Weltraum zu überstehen. Das Kunststoffteil im Büro ist das Anschauungsbeispiel einer Payload, des Herzstücks und Nervenzentrums eines Satelliten, sagt Kober. Eine Payload erledigt den eigentlichen Job eines Satelliten: die Sammlung von Daten zur Erdbeobachtung oder das Senden und Empfangen von Navigations- oder Kommunikationssignalen. Eine Seite des schwarzen Gehäuses ist offen, dort können Einschubkarten eingesteckt werden, die für Stromversorgung, Signalübertragung und die definierten Frequenzbänder zuständig sind.

Solche Payload-Komponenten liefert Beyond Gravity für ein neues europäisches Satellitensystem, das sich derzeit in Entwicklung befindet und im Lauf der nächsten Jahre von der Europäischen Weltraumagentur ESA realisiert werden soll. Noch heuer sollen zu Demo-und Testzwecken die ersten Satelliten in den Erdorbit gebracht werden, samt der österreichischen Technik an Bord.

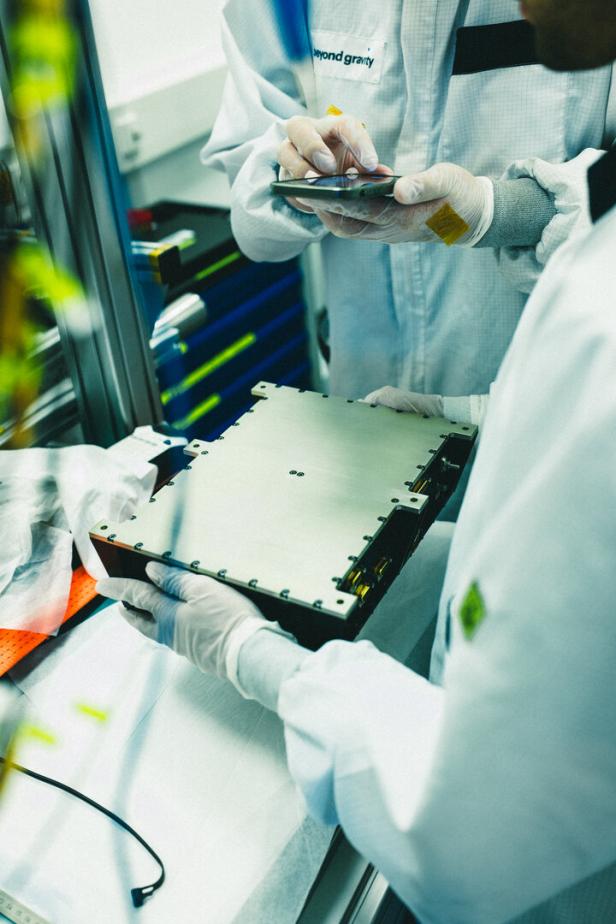

Navigationsempfänger

In den Wiener Labors von Beyond Gravity werden wichtige Elektronik-Komponenten für Satellitensysteme gefertigt.

Das neue System heißt LEO-PNT, was für Low Earth Orbit Positioning, Navigation and Timing steht. Es soll das bisher im Einsatz befindliche europäische Satellitensystem Galileo ergänzen und die Genauigkeit verbessern. Ein weiterer Grund für den Aufbau einer neuen Navigationstechnik sind Störattacken auf Galileo und das amerikanische Satellitensystem GPS, die zuletzt gehäuft auftraten und für kritische Situationen sorgen können. Erst Ende August war ein Flug von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betroffen: Auf der Route nach Bulgarien setzte plötzlich das GPS-Signal aus, weshalb die Maschine ohne Satellitenleitsystem landen musste. Die bulgarischen Behörden beschuldigten Russland, für die Störattacke verantwortlich zu sein – und stuften sie als Teil jener feindliche Offensive ein, deren Ziel es sei, Europas Sicherheit zu untergraben.

Ähnliche Vorfälle gab es zuvor in den baltischen Staaten, in Schweden und Finnland. Die Fluglinie Finnair musste mehrere Flüge umleiten und nach Helsinki dirigieren, weil die Satellitennavigation plötzlich versagte. Auch bei diesen Ereignissen wurde Russland verdächtigt, das GPS-Signal „gejammt“, also per Sabotage gezielte Aussetzer verursacht zu haben.

Sabotage des digitalen Rückgrats

Ein Flugzeug sei deshalb nicht gänzlich „blind“, erklärt Kober. Zur Navigation könne man immer noch auf die Kommunikation mit dem Tower und auf manuelle Steuerung ausweichen. Dennoch: Das wesentliche und als Standard etablierte Leitsystem sei gekappt, wenn Satellitensignale ausfallen. Und Satelliten sind heute das Rückgrat der globalen Dateninfrastruktur – sei es im Flugverkehr oder zur Zeitsynchronisation für den Mobilfunk, für Stromnetze oder den weltweiten Geldtransfer.

Dafür ist man auf GPS und Galileo angewiesen, bestehend jeweils aus etwa 30 Satelliten in einer Höhe von 23.000 Kilometern. Für mit Lichtgeschwindigkeit ausgesandte Signale ist die Strecke zwar winzig: Sie bewältigen die Distanz in weniger als einer Zehntelsekunde, werden aber auf dem Weg zur Erde schwächer, was sie anfällig für zweierlei Arten von Attacken macht: Beim Jamming sendet eine Störquelle mit hoher Energie Signale im selben Frequenzbereich wie die Satelliten und löscht gleichsam das originale Signal, das dann nicht mehr einwandfrei empfangen werden kann.

Angriffe durch Jamming und Spoofing

Noch raffinierter ist das sogenannte Spoofing: Dabei werden Empfängern – etwa Flugzeugen – falsche Signale übermittelt und somit Fehlinformationen über die Position. Dieses Hacking von Signalen kann Flugzeuge von der Route abbringen oder die Navigation auf der Erde beeinträchtigen. Sowohl Jamming als auch Spoofing sind Strategien, mit denen Europas kritische Infrastruktur immer wieder angegriffen wird.

Die nun geplanten LEO-PNT-Satelliten sollen die derzeitige Verwundbarkeit verringern. Denn zum einen sind bis zu 250 Satelliten vorgesehen und somit ein viel dichteres Kommunikationsnetz, das im Störfall Ausweichmöglichkeiten bietet. Zweitens befindet sich deren Umlaufbahn in nur 500 Kilometer Höhe, was die Signalstärke steigert und überdies die Verwendung anderer Frequenzbänder und komplexerer Signale ermöglicht. Außerdem: Umrunden Objekte die Erde in geringerer Höhe, bewegen sie sich, relativ zum Erdboden, schneller. Auch dies erschwert Angriffe. In Summe soll das neue Netzwerk bewirken, dass Störattacken deutlich schwieriger werden als bisher.

Noch im Dezember soll Phase eins des Projekts mit dem Start der ersten beiden Satelliten in Neuseeland beginnen, samt Elektronik aus Österreich. Der Plan für kommendes Jahr sieht vor, weitere acht Satelliten im Orbit zu positionieren. Bis das System komplett ist, müssen freilich zahlreiche Etappen durchlaufen werden – beginnend mit der Vorentwicklung in den Mitgliedsländern der ESA bis hin zu einer abschließenden EU-Ausschreibung, an der sich die in die Projektphasen eingebundenen Forschungsunternehmen erneut beteiligen müssen. Dann fließen auch EU-Gelder in großem Maßstab – letztlich auch zurück an die Unternehmen und nationalen Fördergesellschaften, die in der Entwicklungsphase Forschungsmittel investiert haben.

Qualitätskontrolle

Am Monitor lassen sich alle Komponenten einer Platine detailliert darstellen und überprüfen.

Naturgemäß will beim großen Ausrollen von LEO-PNT auch Beyond Gravity zum Zug kommen. Erklärtes Ziel sei, so Kurt Kober, sukzessive nicht nur einzelne Komponenten beizusteuern, sondern möglichst komplette Payload-Systeme, die Österreichs Handschrift tragen.

An Referenzen mangelt es nicht. In Summe ist das Unternehmen, einer von rund 150 heimischen Zulieferern für die Raumfahrt, an mehr als 700 Satelliten sowie rund zwei Dutzend wissenschaftlichen Missionen beteiligt – von der Untersuchung des Sonnenwindes über die Vermessung von Planeten in anderen Sonnensystemen bis zur Asteroidenabwehr. Manche dieser Expeditionen führen in weit entfernte Areale unseres Sonnensystems: zum Beispiel zur Sonne wie „Solar Orbiter“ oder wie jene beiden Satelliten, die die Korona unseres Zentralgestirns analysieren sollen und Navigationstechnik von Beyond Gravity mitführen.

Satellit Copernicus

Ein europäisches Satellitensystem für Erdbeobachtung und Geoinformation.

Eine weitere Mission ist die Jupitersonde „Juice“ (Jupiter Icy Moons Explorer), die vor zwei Jahren vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana startete und den Gasriesen 2031 erreichen soll. Jupiter hat mehr als 60 Monde, und Juice soll drei davon näher untersuchen – denn in ihrem Inneren dürfte es Wasserozeane geben, was die prickelnde Frage aufwirft, ob es dort Spuren von Leben abseits der Erde geben und ob man solche nachweisen könnte. Beyond Gravity stattete Juice mit 100 Kilogramm Thermal-Isolation aus, die sowohl das Innere als auch Außenteile der Sonde schützt, mitunter in Schichten mit 20 hauchfeinen Lagen.

Der geheimnisvolle Kosmos

Nicht minder spannend als die Suche nach fremden Lebensformen ist die Ergründung jener mysteriösen Kräfte, die in unserem Kosmos walten. Nach gängiger Ansicht besteht das Universum zu nur fünf Prozent aus sichtbarer Materie, jenem Stoff, den wir wahrnehmen können und der unsere gesamte Umwelt formt, zu 95 Prozent jedoch aus dunkler Materie und dunkler Energie. Niemand weiß genau, was das überhaupt ist – doch ohne diese theoretischen Konzepte ließe sich die Dynamik des Universums nicht erklären: Die Galaxien würden, gäbe es die Schwerkraft durch dunkle Materie nicht, einfach davonfliegen, und ohne dunkle Energie würde jene Kraft fehlen, die den Kosmos immer weiter expandieren lässt.

Was also sind dunkle Energie und dunkle Materie? Nach Antworten auf diese Fragen sucht das europäische Weltraumteleskop „Euclid“, geschützt gegen Temperaturextreme zwischen minus 190 und plus 350 Grad Celsius durch fast 40 Kilo Thermofolien aus Berndorf. Vor zwei Jahren in Cape Canaveral gestartet, vermisst Euclid Milliarden von Galaxien und blickt dabei in die Teenager-Phase des Universums zurück.

Sollte man der Lösung des Jahrzehnte alten Rätsels tatsächlich näher kommen, wäre dies auf lange Sicht vielleicht doch ein wenig bedeutsamer als die mutmaßlichen Störaktionen eines alternden Despoten in Moskau.