Alles fließt. Fließt alles?

Ende September stand Österreich kurz vor einem Totalausfall. Nach dem langen, heißen Sommer war der Wasserstand der Flüsse in ganz Europa bedrohlich gesunken. Die heimischen Wasserkraftwerke liefen auf Sparflamme, den thermischen Kraftwerken im benachbarten Ausland ging das Kühlwasser aus. Windkraft als Ausgleich? Fehlanzeige. Es herrschte anhaltende Windstille. Nicht nur in Österreich, in ganz Mitteleuropa. Die Bevölkerung begegnete der Bruthitze mit einer verständlichen Reaktion. Sie ließ ihre Klimageräte auf Hochtouren laufen, was die Situation zusätzlich verschärfte. Nun musste ein Krisenstab beherzt handeln. Expert:innen der Regulierungsbehörde E-Control und des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid sowie Vertreter:innen von Energieministerium, Verbund, dem Land Steiermark und der Industrie stellten binnen zwei Tagen einen Notfallplan auf die Beine, der den Verbrauch gezielt drosselte, einen Stromausfall im Land verhinderte und die Produktionsabläufe der Industrie berücksichtigte.

Übung für den Ernstfall

„Glücklicherweise war dieser Notfall nicht real“, sagt E-Control-Vorstand Alfons Haber. „Das ganze Szenario war nur eine Übung für den Ernstfall. Aber wir hätten das Schiff auf Kurs gehalten. Und wir haben im Rahmen der Simulation Erkenntnisse gewonnen und Abläufe trainiert, die uns noch besser auf eine echte Krise vorbereiten.“

Verlässlicher Produktionsstandort

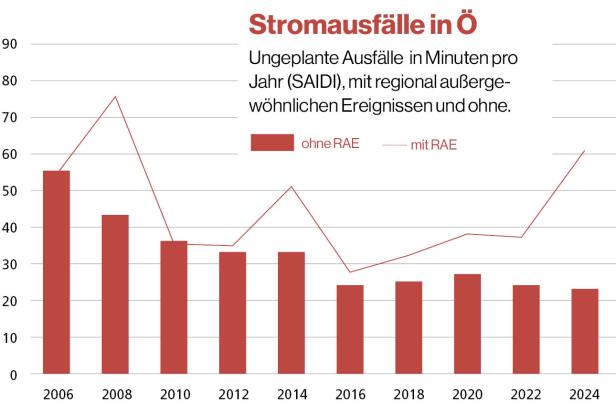

Österreich zählt traditionell zu den Ländern mit der global höchsten Energieversorgungssicherheit. Den Richtwert dafür liefern die SAIDI-Werte, die durchschnittliche Strom-Unterbrechungsdauer pro Kunde/-in und Jahr. Sie betrug 2024 zwischen Dornbirn und Eisenstadt nur 23,4 Minuten – zwar noch ein Stück von den Versorgungschampions Südkorea (9,3), Japan (10,0) oder Deutschland (12,9) entfernt, aber musterhaft im internationalen Vergleich. China mutet seiner Bevölkerung 119,4 Minuten zu, die USA lässt ihre Konsument:innen im Schnitt sogar 123,9 Minuten darben. „Für die Industrie sind die Werte aufgrund der Netzeinbindung und höheren Spannungsebene sogar noch geringer“, sagt Alfons Haber. „Viele energiesensible Kunden entscheiden sich daher bewusst für Österreich als Standort, weil die ersparten Ausfallkosten etwaige andere Mehrkosten in der Produktion überkompensieren.“

Der Friesacher saß am 25. und 26. September mit im „Situation Room“ der Energie Steiermark am Grazer Leonhardgürtel. Im echten Leben wären die Akteur:innen im ganzen Land verteilt, in diesem Planspiel sollten sie sich auch persönlich kennenlernen. Mit dabei waren auch Vertreter:innen von Voestalpine und Sappi Austria, die Einblicke in die vertraulichsten Details ihrer Produktionsabläufe gaben. „Die Kommunikation zwischen Marktteilnehmer:innen und Behörden zu optimieren, war ein ganz wichtiger Punkt. Es ging uns aber auch darum, ein technisches Verständnis für die Bedürfnisse der anderen Player zu bekommen: Wie fährt man ein Werk gesichert herunter, welche kritischen Prozesse sind mitzubedenken? Alles, was wir bei Übungen wie dieser lernen, fließt danach in Handbücher, aber auch in gesetzliche Grundlagen ein.“

Hightech versus höhere Gewalt

Fällt der Strom aus, hat das gewollte oder ungewollte Gründe. Etwa die Hälfte aller Versorgungsunterbrechungen ist geplant, zum Beispiel, weil Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Die rund 49 Prozent ungeplanten Unterbrechungen gingen 2024 auf regional außergewöhnliche Ereignisse (10,3 Prozent), Rückwirkungsstörungen (1,4 Prozent), atmosphärische Einwirkungen (16,8 Prozent) oder Fremdeinwirkung (9,3 Prozent) zurück, rund 13 Prozent hatten netzbetreiberinterne Gründe. Beim Störungsmanagement kommen innovative Maßnahmen zum Einsatz, etwa ein Blitzortungssystem („Ermöglicht uns, Störungsursachen schnell lokal einzuschränken“) oder der massive Ausbau des Smart-Meter-Erfassungssystems („Sekundenaktuelle Daten werden uns in den kommenden Jahren helfen, noch schneller auf Störfälle zu reagieren“).

„Energiesensible Unternehmen entscheiden sich bewusst für Österreich als Standort, weil die ersparten Ausfallkosten etwaige Mehrkosten in der Produktion überkompensieren.“

Alfons Haber, Vorstand E-Control

Dazu kommen die Herausforderungen durch die Energiewende: Die volatile Stromerzeugung durch erneuerbare Energiequellen hat zur Folge, dass einerseits die gelieferten Strommengen variieren, andererseits Verbrauchsspitzen und Erzeugungsspitzen häufiger auseinanderklaffen. Der aktuelle Monitoring-Bericht der E-Control stellt der heimischen Stromerzeugung trotzdem ein hervorragendes Zeugnis aus: „Die Aufbringungssicherheit war im Jahr 2023 [das jüngste vollständig erfasste Jahr, Anm. d. Red.] zu jeder Zeit gewährleistet. Im Netzgebiet kam es zu keiner Unterdeckung aufgrund einer Strommangellage. Die Versorgung wäre sogar lückenlos durch eigene Erzeugung möglich gewesen.“ Kommt es nämlich trotz des Einsatzes kleiner und großer Energiespeicher bei den Erneuerbaren zu Engpässen, können auch die Gaskraftwerke ausgleichen.

Glück und Gas

Dass auch die Versorgung mit Gas verlässlich gewährleistet blieb, ist in den Jahren seit Beginn des Ukrainekriegs keine Selbstverständlichkeit. Seit 1. Jänner fließt kein russisches Gas mehr über die Ukraine nach Österreich, das vom Transit- zum Speicherland wurde: Der aktuelle Speicherstand von 82,81 TWh (Stand: September) deckt fast einen ganzen heimischen Jahresbedarf ab, selbst mit einem Lieferungsstopp bliebe also eine Verschnaufpause zum Gegenlenken. Im nun deutlich diversifizierteren Markt etablierte sich Norwegen als Marktführer in der EU, mit einem Drittel des Volumens neuer EU-Hauptgaslieferant. Die USA (Stand 2024: 16,5 Prozent der Lieferungen) vereinbarten im Rahmen eines Handelsabkommens mit der EU ein Abnahmevolumen im Wert von 700 Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre, Öl und Kernbrennstoffe inklusive. Und über 14 Prozent der Gaslieferungen an die EU stammten im Vorjahr aus Algerien.

Energiesensible Betriebe tun also gut daran, Österreich als verlässlichen Produktionsstandort in Erwägung zu ziehen: In wenigen anderen Ländern sind kostenintensive Ausfälle so unwahrscheinlich wie hier. Schade nur, dass sich das nicht bis zur heimischen Bevölkerung durchgesprochen hat: Ein sattes Drittel der Österreicher:innen erwartet laut einer Ernst&Young-Umfrage vom vergangenen Februar einen flächendeckenden Blackout innerhalb der nächsten zwei Jahre, gut die Hälfte hat dafür auch schon Vorsorgemaßnahmen getroffen. E-Control-Vorstand Alfons Haber findet sogar das Wort problematisch, „weil es nur zur Panikmache und Geschäftemacherei taugt.“ Und warnt, dass die Angst vor einem großflächigen Stromausfall gefährlicher sei als der Stromausfall selbst: Durch defekte Notstromaggregate seien in Privathaushalten nämlich schon mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Text: Alexander Lisetz