Marina Abramović, Aktionskünstlerin, im April 2022 in der Deutschen Oper Berlin, wo sie einen Callas-Abend inszenierte

Schmerzensfrau: Werke des Performance-Weltstars Marina Abramović in Wien

Ideen müssen überraschend kommen, sagt sie. Aus heiterem Himmel. „Ich mag keine Ateliers. Künstlerstudios sind tote Orte. Es sind eigentlich Büros. Da arbeiten Leute an ihren Computern. Die Ideen kommen, wenn man sie am wenigsten erwartet: auf dem Weg in die Küche, beim Knoblauchschneiden, im Bad oder an der Bushaltestelle.“ So beschrieb die Künstlerin Marina Abramović in einem profil-Gespräch, das im Herbst 2012 in Venedig stattfand, den Beginn des kreativen Prozesses. „Es muss aus dem Bauch kommen, nicht aus dem Hirn. Inzwischen vertraue ich meiner Inspiration vollkommen. Aber dazu habe ich 45 Jahre gebraucht.“

Energie ist einer der zentralen Begriffe, die Abramović benützt, wenn sie über ihre Aktionen spricht, mit denen sie die Performance-Kunst neu definiert hat. Abramović, geboren in Belgrad Ende 1946, ist bekannt für ihren oft drastischen Körpereinsatz, vor Selbstverletzung schreckte sie einst nicht zurück. Das Wiener Kunstforum, als Kollateralopfer des Benko-Bankrotts seit Ende August geschlossen, hat eine lange geplante Retrospektive der Künstlerin in die Albertina Modern verlegt. Zwölf Performer:innen werden im Rahmen der Ausstellung (10. Oktober bis 1. März) auch Reenactments von vier berühmten Abramović-Aktionen bieten.

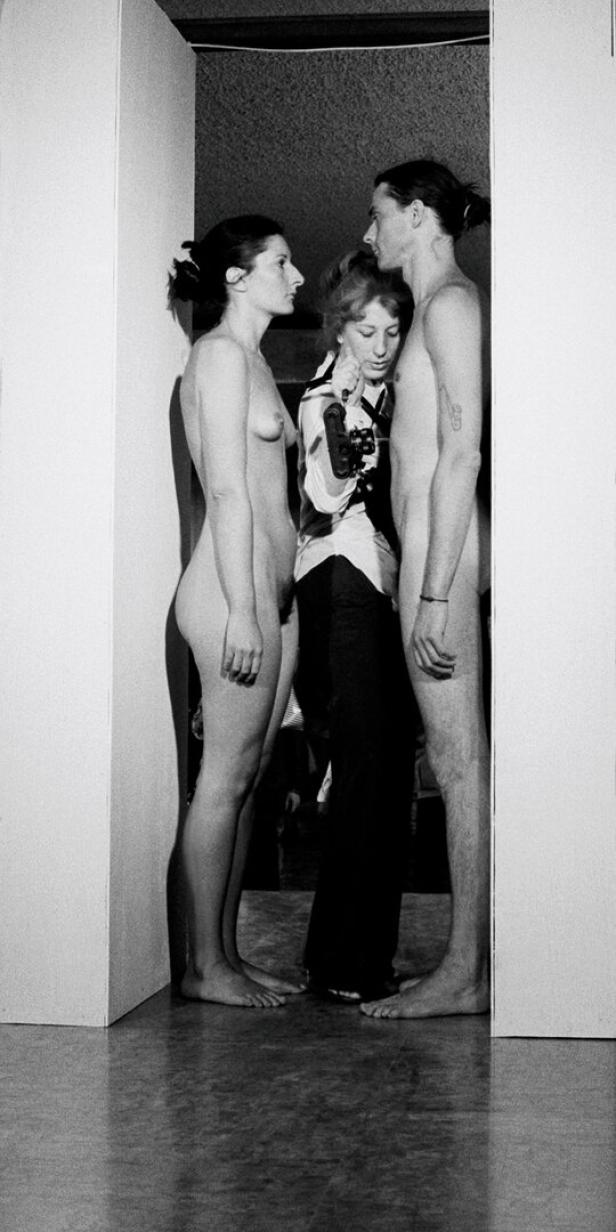

Ein Museumskorridor aus nackten Körpern: Abramović und Ulay in der Aktion "Imponderabilia" (1977)

Sie habe eine Theorie, die sie „Körperdrama“ nenne, erzählte sie damals im profil-Gespräch: Pop-Superstars wie Michael Jackson, so Abramović, „konnten mit ihrer bloßen Präsenz Elektrizität herstellen, die Moleküle in der Luft verändern, öffentliche Wirkung erzielen.“ Es sei schwer, sich vorzustellen, was in jemandem vorgehe, wenn er vor 100.000 Menschen auftrete und die dabei entstehende Energie danach in seinem Körper bleibe. „Das nenne ich Körperdrama – und es ist leider so, dass man diese Energie nicht allein verarbeiten kann. Deshalb greifen vor allem junge Kunstschaffende, die der Öffentlichkeit übermäßig ausgesetzt sind und nicht wissen, was sie mit diesem Sog, diesem Druck tun sollen, zu Drogen, überdosieren ihre Hilfsmittel. In östlichen Kulturen weiß man, wie man mit solchen Energien umzugehen hat, wie man sie positiv benutzen kann. In der westlichen Gesellschaft bringt einen diese Art der Energie um.“

Sie selbst habe eine Menge Trainings absolviert, um als Performerin diesem Teufelskreis zu entkommen, sei stark beeinflusst von tibetischen Mönchen, lerne von brasilianischen Schamanen, „wie man Energie für sich verwandelt“. Das sei lebensnotwendig, „denn die Gesellschaft tut allen Gewalt an, die sich öffentlich ausstellen. Sie machen dich zum Idol – und dann töten sie dich. Ich hatte Glück, denn mein Erfolg stellte sich derart langsam ein, dass ich Zeit hatte, die Umstände zu ergründen, die ihn ermöglichten – und zu lernen, bestimmte Fehler nicht zu machen.“ Sie habe sich angewöhnt, sich nach jeder Performance, mit der sie sehr hoch ziele, in vollständige Isolation zu begeben, in die Natur: ans Meer, zu Wasserfällen und anderen Regenerationsorten.

Werkzeuge gegen Körper

Ein erster Ausstellungsrundgang belegt: Über den Schauwert ihrer Arbeit wusste die Künstlerin früh Bescheid. Von Beginn an ließ sie ihre Aktionen auf Video, Film und Fotos festhalten, oft in bestechender Qualität und bei Bedarf sorgsam inszeniert. Gut dokumentiert ist etwa die Aktion „Rhythm 0“ (1974), deren 72 Original-Gegenstände in Wien auf weißem Leintuch ausgebreitet sind. Die dargebotenen Hämmer, Ketten, Schneidwerkzeuge, Malstifte konnten nach Belieben im Rahmen einer Galerie-Performance von einem vorwiegend männlichen Publikum an Abramovićs Körper zum Einsatz gebracht werden. „End“ malte einer auf ihre Stirn, ein anderer erkundete den entblößten Oberkörper der Künstlerin. Schwere Ketten wurden ebenfalls eingesetzt. Stoisch ertrug Abramović die Übergriffe, erwies sich als standhaft auf der freiwillig bezogenen Folterbank.