Selbst Hollywoods perfekt geölte PR-Maschinerie muss also mittlerweile anerkennen, was in der Musikindustrie ohnehin längst glasklar ist: Wenn Taylor im Release-Modus ist und die Aufmerksamkeitsökonomie sich exakt zu ihren Bedingungen ordnet, sollte man besser nichts Größeres geplant haben.

In diesem kulturellen Non-Stop-Happening spielt bekanntermaßen auch Swifts Privatleben eine Schlüsselrolle – wobei die Grenze zwischen Gefühl und Kalkül dabei fließend ist. Synchron zur Bekanntgabe ihres neuen Albums vor ein paar Wochen teilte sie via ultraglossy Insta-Posts denn auch ihre anstehende Hochzeit mit Football-Profi Travis Kelce mit, knapp und kokett: „Your English teacher and your gym teacher are getting married.“ Zur verlässlichen Hysterie von Abermillionen im parasozialen Verhältnis und durch Freundschaftsbänder verbundener Swifties sowie selbstverständlich auch der erregten Tabloid-Presse gesellten sich sogar die öffentlichen Glückwünsche eines Mannes, der die Sängerin noch vor Kurzem als Gegnerin bezeichnet hatte. Donald Trump verkündete, Kelce sei ein „großartiger Kerl“ und Swift eine „wunderbare Person“. Wenn selbst der oberste Scharfmacher rhetorisch die Waffen streckt, ist die Reichweite kultureller Allmacht endgültig bemessen. Es schadet allerdings nicht, wenn diese, wie bei Swift, im Kern so stark an American Values orientiert und auf knallharte marktwirtschaftliche Wertschöpfungslogik optimiert ist, dass selbst Gegenspieler dies wertschätzen können.

Leben als Gesamtkunstwerk

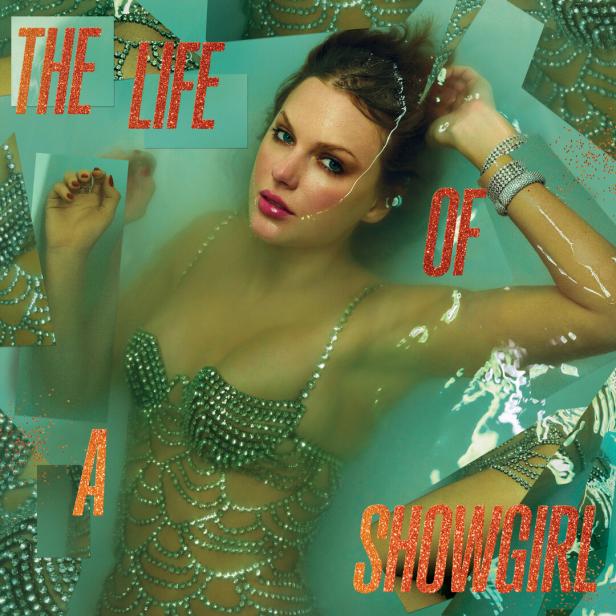

Das ist also der Moment, in dem „The Life of a Showgirl“, Swifts Studioalbum Nr. 12 (die aus Rechtegründen vollzogenen Neuaufnahmen diverser älterer Releases nicht mitgezählt), das Licht der Welt erblickt. Dessen Titel macht unmittelbar deutlich, was in Aussicht gestellt wird: ein Blick hinter die Kulissen, der zugleich als Statement über ein Leben als Gesamtkunstwerk fungieren darf. Entstanden sind die Songs – ebenfalls zwölf an der Zahl, ihr Numerologie-Faible ist also weiterhin stark ausgeprägt – zum größten Teil während der Europa-Etappe der „Eras Tour“. Zwischen den aufreibenden dreieinhalbstündigen Stadionshows jettete Swift regelmäßig nach Stockholm, um mit den Produzenten Max Martin und Shellback zusammenzuarbeiten (was die ewige Debatte um ihren ökologischen Fußabdruck wohl kaum zum Verstummen bringen wird). Diesem Manöver darf Symbolkraft zugestanden werden. Schon ihr erstes Konsens-Hit-Album „1989“ aus dem Jahr 2014 verdankte diesen Studio-Wizards jenen populistisch polierten produktionstechnischen Magic Touch, der eine herausragende Songwriterin und Storytellerin in den Rang eines globalen Pop-Powerhouse beförderte.

In der Tradition der unwiderstehlichen Pophymnen jenes Werks – wie „Shake It Off“ und „Blank Space“ – wollen folglich auch die Songs von „The Life of a Showgirl“ verortet werden. Ihre Schöpferin stufte sie in einem ihrer raren Interviews im Podcast ihres Herzbuben selbst als „richtige Banger“ ein – mit „Melodien, die so mitreißend sind, dass man fast schon wütend darauf wird, und Texten, die ebenso lebhaft, aber klar, fokussiert und absolut bewusst gewählt sind“.

Gleich zu Beginn der neuen Songsammlung versichert sich die Single „The Fate of Ophelia“ eines einnehmenden New-Wave-Einstiegs, koppelt diesen indes an eine Hook, die Hi-Energy zwar in den Raum stellt, ihren Schleier einer geheimnisvollen Gelassenheit aber auch nie ganz zur Seite wischen möchte. Das nachfolgende „Elizabeth Taylor“ wird künftig sicherlich als das ausladendste Stück von „The Life of a Showgirl“ erinnert werden: mit betont stampfendem Unterbau, prägnanter Klavierakzentuierung und deutlicher Neigung zum orchestralen Overdrive. Lana Del Rey wird sich ihre Notizen machen.

Den absoluten Standout-Track gibt‘s direkt im Anschluss: „Opalite“ begeistert als Soft-Rock-Nummer aus der Nicks/Buckingham-Schule, die ihren sanft fließenden Groove bald in strahlender Melodieleichtigkeit versinken lässt – das sonnendurchflutetste Stück des Albums. „Actually Romantic“ weist dagegen härtere Konturen auf, zumindest eingangs: Ein in festivalhauptbühnentauglichem Alternative-Rock ansässiges Gitarrenriff ebnet den Weg für eine von Swifts berüchtigt scharfen Abrechnungen mit missliebigen Personenschaften. Apropos: „Father Figure“ bedient sich bei George Michaels Evergreen und verwandelt die Vorlage in eine unmissverständliche, aber ausgelassene Retourkutsche an eine Vaterfigur, die ihre Macht gegenüber der Künstlerin missbraucht hat. Das durchaus Neuland beschreitende „Wood“ legt den Begriff „Bedroom Pop“ dann wortwörtlich aus: Im haarscharf an „I Want You Back“ der Jackson 5 vorbeikomponierten Song formuliert Swift so freizügig wie wohl noch nie zuvor. Wer den Pop-Zirkus so konstant from the top bespielt, darf auch mal over the top gehen.

Nachdem sich Swift im musikalischen Ausdruck zuletzt zurückgenommen und mit den im Verbund mit Aaron Dessner (The National) und Produzent Jack Antonoff entstandenen, folkig-eleganten Glanztaten „Folklore“ und „Evermore“ auf Reduktion und erzählerische Präzision besonnen hat (um jenen kuscheldeckigen Zugang mit dem Nachfolger „The Tortured Poets Department“ dann überzustrapazieren), steht nun also die Rückkehr zum Glitzern und Funkeln an.

Hinterlegte Referenzen

Dabei erscheint das Showgirl-Motiv auf inhaltlicher Ebene weniger als Nostalgie für Cabaret-Glamour denn als eine selbstreflexive, bisweilen gar ironische Auseinandersetzung mit der Identität als Performerin. Profundere Erkenntnisse wird eine tiefergehende Exegese sicher zeitnah zutage fördern. Immerhin werden sich in den kommenden Wochen Heerscharen von Fans und Feuilletonisten, Boulevardblätter und sogar Universitätsseminare ausgiebig mit den akribischen Aufdröseln all der hinterlegten Referenzen und Hinweise beschäftigen.

Unmittelbarer erschließt sich die Rückkehr zum großen Gestus indes über die Musik selbst. Wo die Herzen wieder fliegen dürfen, wachsen offenbar auch die Songs wieder geradliniger pophimmelwärts, werden euphorischer und tanzbarer.

Dass diese erneute Orientierung an melodischer Zuspitzung und Catchiness just in einem Moment geschieht, an dem der Zeitgeist wieder nach offensiveren Pop-Auslegungen lechzt (von Charli XCX bis Sabrina Carpenter, die in Swifts Titelsong als Duettpartnerin auftritt), darf als weitere taktisch geschickte Punktlandung in einer Karriere gewertet werden, die schon jetzt als astronomisch einzustufen ist. Und die inzwischen auch jene ungeschriebenen Marktregeln ad absurdum führt, die Taylor Swift selbst noch in der Netflix-Doku „Miss Americana“ anprangerte: dass Frauen im Pop-Business ab 35 stets zur Neuerfindung gezwungen sind, wenn sie nicht auf dem „Elefantenfriedhof“ landen wollen.

Swift, die im Dezember 2024 jene Altersgrenze selbst überschritt, schreibt sich mit ihrer Gabe, authentischen Ausdruck mit singulärem Geschäftssinn in kollektive Großereignisse zu verwandeln, die Gesetze allerdings längst selbst – in ihrer Imperial Phase, die schon viel länger dauert, als die Branche es je für möglich gehalten hätte.