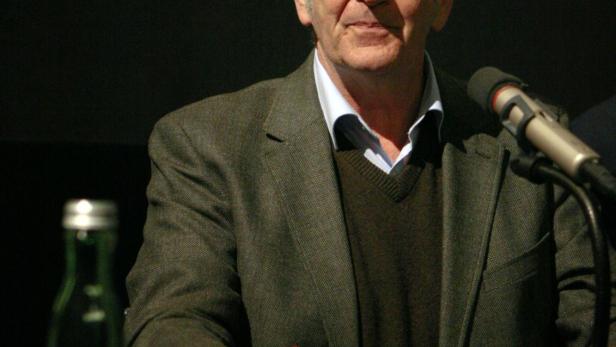

Harry Tomicek 2014 bei einem Vortrag im Wiener Filmmuseum

Spezifisches Parfüm: Zum Tod des Filmdenkers und -enthusiasten Harry Tomicek

Über das Kino wusste er zu sprechen und zu schreiben wie niemand sonst. Die äußerste Beschreibungspräzision war Harry Tomiceks Grundwerkzeug, das lustvolle Überschreiten der Grenzen abgezirkelter Reflexionsterritorien seine Methode: Die Filme, die er verschriftlichte, führten ihn zuverlässig in – nur scheinbar – entlegene Zonen des Denkens, in die bildende Kunst beispielsweise, in die antike Mythologie und das weite Land der Philosophie. Große Außenseiterfiguren (Hou Hsiao-hsien, Carl Theodor Dreyer) reizten ihn ebenso wie die ingeniösen Schöpfer eines „wissenden“ Massenkinos (Howard Hawks, Alfred Hitchcock, John Ford, Jerry Lewis), die filmmateriellen Selbstreflexionen der amerikanischen Avantgarde (Stan Brakhage, Michael Snow, Kenneth Anger) so sehr wie die dionysischen Tänze des Kosmos, das Rauschhafte und Ekstatische, all jene Botenstoffe, die das Kino in erstaunlich ungestreckter Form zur Verfügung stellen kann.

Stern steht günstig

Tomicek, geboren 1945 in Mariazell, gehört dennoch zu den großen Unbekannten der deutschsprachigen Filmpublizistik. Dies liegt keineswegs daran, dass er wenig oder besonders undurchdringlich geschrieben hätte, sondern einerseits am gläsernen Raffinement seiner Texte, die man lesen muss, nicht überfliegen kann, andererseits an einem ausgeprägten Desinteresse an populären Rhetoriken. „Jedem Film eignet besondere Gestimmtheit, spezifisches Parfüm“, hielt Tomicek fest. Und: „Ich habe danach getrachtet, so trefflich zu schreiben, wie es einem Film gebührt, und, wenn der Stern günstig für Worte zu stehen schien, so gut im Schreiben zu sein, wie es der Film in seinem Filmsein war."

Mit dem Österreichischen Filmmuseum war er, der sein Philosophiestudium einst mit einer Dissertation über „Das Nichts in der Metaphysik“ beendete, über Jahrzehnte eng verbunden. Peter Kubelka und Peter Konlechner, die jene Institution 1964 gegründet hatten, beauftragten ihn irgendwann in den 1970er-Jahren damit, die Programmtexte zu verfassen, die in den damaligen legendär taktilen, packpapierrauen und eng beschriebenen Faltplänen des Filmmuseums erschienen. Auch vor der Langform schreckte Tomicek nicht zurück: Er publizierte Retrospektiven begleitende Broschüren etwa über die japanischen Virtuosen Yasujiro Ozu und Akira Kurosawa, über den französischen Maverick Jean Eustache sowie die Sozialdokumentaristen Robert Gardner und Humphrey Jennings. Auch dem „Zyklischen Programm“, mit dem Peter Kubelka in 63 nutshells (oder eben: 63 kuratierten Filmabenden) das Wesen des Mediums praktisch erklärt, gab Tomicek denkwürdig-weiterführende Notizen mit auf den Weg.

Wen es angeht

Den Journalismus umfuhr er verhältnismäßig weiträumig, betrachtete sich selbst vielmehr als Assoziationsfilmdenker, der Textlängenlimits und Layout-Entscheidungen – also Zeitungsaufträge – für wenig inspirierend hielt. Der „NZZ“ und dem „Falter“ zuliebe machte er da und dort Ausnahmen, aber sein Ziel war nie die Breitenwirkung, sondern das Weiterdenken, der Ideenübersprung. To whom it may concern.

Sein letztes, gewissermaßen definitives Buch legte Tomicek 2020 vor: In der Textsammlung „Meine Reisen durch den Film“ flanierte er, auf annähernd 600 Seiten, durch 125 Jahre Kinogeschichte, von den Blickexperimenten, die in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts unternommen wurden, bis zu den Werken der Gegenwartskünstlerinnen Angela Schanelec und Friedl vom Gröller. Im kleinen Wiener Klever-Verlag ist das Buch erschienen (und dort immer noch erhältlich!), am Cover prangt ein Foto aus Dziga Vertovs „Der Mann mit der Kamera“: ein durch eine Zeiss-Linse blickendes Menschenauge. Das ist stimmig, denn Tomicek nahm das Kino, diese techno-humanistische Kunst, als Bildungseinrichtung und Euphorie-Generator wahr, als regelrechte Mensch-Maschine, als Kraftwerk der Gedanken- und Emotionsverkettungen.

Leben, lieben, leiden

Eine Hommage an seinen Mentor Peter Kubelka, zugleich ein flammendes Plädoyer für den Universalismus, setzte Tomicek an das Ende seiner Filmreisen-Anthologie: „Saint K“ nannte er den Auszug aus einem Text, den er zum 50-jährigen Jubiläum des Filmmuseums 2014 verfasst hatte. Und er meinte sich selbst, wenn er in dritter Person davon schrieb, dass er ebendort Filme gesehen habe, „die man am Ort, an dem er lebte, liebte, litt, nur und einzig im Filmmuseum zu sehen bekam“. Diese Werke seien „ohne Vorwarnung, ohne Einleitung, ohne Vermittlung explodiert oder hatten jäh gleißende Gestalt genommen, sind explodiert im zunächst trostlosen, sich danach zögernd lichtenden Schmutzgrau der Wiener sechziger, siebziger, achtziger Jahre, haben Gestalt genommen in einer die Unruhe sowohl entfachenden wie bewahrenden Unmittelbarkeit, die nicht gestört wurde von Gerede und Diskussion (diesem Klima vermittelter, bekömmlich gemachter Kultur, dem er wenig abzugewinnen weiß).“

Im Getümmel der Filmwilligen: Harry Tomicek 2024, im Foyer des Filmmuseums

Am vergangenen Montagnachmittag ließ Tomicek im Wiener AKH nach längerem Leiden, infolge einer erst im Juli diagnostizierten Krebserkrankung im 81. Lebensjahr zwar seine irdische Existenz hinter sich. Die Gedanken und Impressionen aber, die er uns hinterlassen hat, haben Bestand, Strahlkraft und Substanz. Wer nicht liest, was Harry Tomicek geschrieben hat, wird niemals wissen, wie sehr Bewegtbilder das Denken nicht bloß anregen, sondern zu gleichsam kosmischen giant leaps, zu ungeahnten Weitsprüngen motivieren können – über alle Beengungen konventioneller Kunstanschauungen hinweg.