Bewegte Bilder für erregte Zeiten: Zum Start der Viennale 2025

Sie werden, wenn Sie in Österreichs Bundeshauptstadt leben, davon vermutlich schon gelesen, gehört oder gar geredet haben. Nur zur Sicherheit also: Heute Abend startet Wiens internationales Filmfestival, die Viennale. Das ist nun einerseits Routine, weil es ja jedes Jahr so ist, andererseits aber – eine gewisse Kunstaffinität vorausgesetzt – schon auch ein Grund zur Freude, denn dieses Festival wartet nicht nur zwölf Tage lang mit mehrheitlich sehr, sehr guten Filmen auf (davon weiter unten), sondern auch mit einer anderen unerwarteten Aktualität: mit einem neuen Präsidenten nämlich, dem Berliner Filmemacher Christian Petzold, der dieser Viennale-Edition ihren ebenso zarten wie smarten Eröffnungsfilm schenkt: „Miroirs No. 3“, mit Paula Beer und Matthias Brandt.

Die Sprache des Filmtitels – er verweist auf eine Komposition von Maurice Ravel – ist nur leicht irreführend: Denn Petzold, der seine Kreationen zwar in Deutschland, mit deutschsprachigen Ensembles dreht, hegt als Regisseur eine starke Frankophilie, liebt sichtlich die Filme Claude Sautets, Eric Rohmers und Claude Chabrols, passt in seiner Cinephilie, die auch das klassische Hollywood umfasst, also bestens zu diesem Festival.

Gute Chancen

Und entgegen anderslautenden Gerüchten sind keineswegs „eh schon alle Karten weg“ (der Vorverkauf läuft seit ein paar Tagen), es ist, wie der Blick auf die Festival-Homepage zeigt, vielmehr so, dass vor allem jene Werke, die ohnehin in wenigen Wochen einen regulären Kinostart in Österreich erleben werden, besonders umkämpft sind („ausverkauft“ heißt übrigens nicht unbedingt, dass dafür keine Karten mehr zu bekommen seien; wer sich die Mühe nimmt, 45 Minuten vor Filmbeginn im Kino anzukommen, um sich eine Wartenummer zu holen, wird gute Chancen haben, von den vielen no-shows, von in letzter Sekunde umdisponierenden Ticketinhaber:innen zu profitieren). Aber gerade Filme, die man vermutlich so bald nicht wieder sehen können wird, sind nach wie vor problemlos zu buchen (Stand, aus produktionstechnischen Gründen, allerdings: gestern Nachmittag; alle Angaben somit ohne Gewähr).

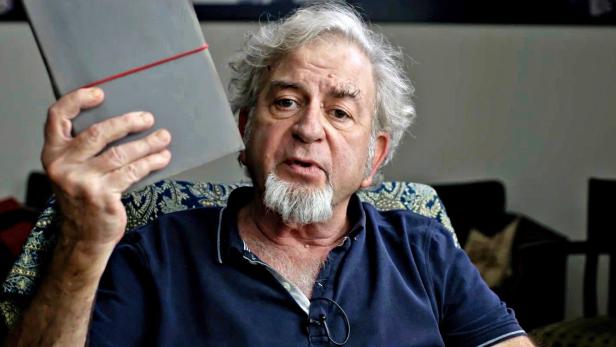

Als bloßes Zerstreuungsmedium missversteht Festivaldirektorin Eva Sangiorgi das Kino keinesfalls. Wie viel uns die meisten der von ihr gewählten Filme auch (und gerade) über die politische und soziale Gegenwart zu erzählen haben, das ist mit freiem Auge zu erkennen. Der israelische Dokumentarist Avi Mograbi etwa, scharfer Kritiker der Regierung seines Landes, wird am kommenden Sonntagvormittag mit seinem Film “The First 54 Years - An Abbreviated Manual for Military Occupation” autobiografisch getöntes Hintergrundmaterial zur israelischen Besatzung des palästinensischen Lebensraums vermitteln. Anschließend wird Mograbi eine Konversation mit seiner Kollegin Ruth Beckermann führen. Oder, um im Nahen Osten zu bleiben, allerdings ins filmisch andere Extrem zu springen: Nadav Lapids „Ken“ („Ja“), ein israelisches Kriegs-Zynical, ein giftig buntes filmisches Wagnis, rückt erst durch den mobilisierten Irrsinn so nah an die vernichtende Wirklichkeit, dass einem schwindlig zu werden droht.

Privat, politisch

Inzwischen, in den Vereinigten Staaten von Amerika: Die US-Essayistin Lee Anne Schmitt geht in „Evidence“, ähnlich wie Mograbi, von ganz Persönlichem aus, um ins Politische zu zielen. Ihre Familiengeschichte ist nur der Startpunkt einer streng konstruierten, in leuchtenden 16mm-Filmbildern präzise formulierten Abrechnung mit dem Untergang Amerikas als land of the free. Aus der Geschichte ist unbedingt zu lernen: Die argentinische Regisseurin Lucrecia Martel rekonstruiert in „Nuestra tierra“ einen Mordfall und Landraub-Justizskandal; 2009 wurde eine indigene Gemeinde im Nordwesten des Landes Ziel gewaltsamer Übergriffe. Martel hält den Zorn, der sie antreibt, unter Kontrolle, um das Ereignis von allen Seiten her zu beleuchten. Und der Ukrainer Sergei Loznitsa dringt in „Zwei Staatsanwälte“ mit formalem Rigorismus in ein sowjetisches Foltergefängnis und das stalinistische Unrechtssystem der 1930er-Jahre ein, um unmissverständlich auch von den „Großen Säuberungen“ der russischen Gegenwart zu erzählen.

In eigener Sache

Diesen Freitag wird im Wiener Theater Akzent unsere Jubiläums-Veranstaltungsreihe „55 Jahre unbequeme Wahrheiten“ fortgesetzt – ein Abend unter dem Titel „profil & Die Waldheim-Affäre“.

profil-Innenpolitikchef Gernot Bauer empfängt: Barbara Staudinger, die Direktorin des Jüdischen Museums Wien, den ehemaligen ÖVP-Nationalratspräsidenten Andreas Khol, den Zeithistoriker Oliver Rathkolb, die ehemalige Botschafterin in den USA und außenpolitische Beraterin von Bundeskanzler Franz Vranitzky Eva Nowotny sowie Christoph Kotanko, langjähriger „Kurier“-Chefredakteur (und anno 1986 profil-Redakteur). Vorverkaufskarten finden Sie hier.