Fall Anna: Wie es dem Mädchen jetzt geht und was passieren muss

Schriftgröße

Wien. In einem Bezirk fernab von Favoriten, wo im Frühjahr 2023 alles begann. Nähere Details über das neue Zuhause der 15-jährigen Anna, deren Fall das Land erschüttert, werden von profil nicht öffentlich gemacht. Weil es ihre Freiheit einschränken würde. Die Freiheit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Weit weg von dem Strudel, in den sie als Zwölfjährige geriet. Ohne Berührungspunkte zu Personen und Orten, die sie erneut triggern könnten.

Anna ist nicht ihr richtiger Name. Er hat sich in den Medien durchgesetzt und soll auch hier verwendet werden. Annas Mutter hat sie vom Bus abgeholt und trifft profil vor einem Eissalon. Nach einem langen Gespräch mit der Mutter am Vormittag ergibt sich diese Möglichkeit, dem Mädchen Hallo zu sagen.

Sie trägt offene Haare, schwarze, modische Kleidung, ist nicht auffällig klein oder groß für ihr Alter, schlank, aber nicht schmächtig, und macht einen verhaltenen, aber gefassten Eindruck. In einer Gruppe Gleichaltriger würde Anna nicht hervorstechen.

Wie war es in der Schule? „Gut“, sagt sie. Sie fühle sich dort wohl und habe bereits Freundinnen gefunden. Ihr größtes Hobby? Sich mit ihnen zu treffen, im Einkaufszentrum oder daheim. Bisher hat die Schutzhülle in der neuen Umgebung keine Risse bekommen. Zu Freunden und Klassenkameraden ist trotz täglicher Medienberichte über den „Fall Anna“ nichts durchgedrungen.

Und so soll es auch bleiben. Anna ist jetzt in der Oberstufe und will maturieren. Sie träumt von einem Beruf, in dem sie möglichst viel reisen kann. Vielleicht im Tourismus oder als Flugbegleiterin? „Einen Arbeitsplatz in Wien kann sie sich derzeit nicht vorstellen. Sie will dem Ganzen entkommen und raus in die Welt“, sagt die Mutter, als Anna nicht zuhört. Sie findet das „psychologisch eindeutig“.

Anna soll keinen Kontakt mit der „Klientel“ mehr haben

Wo würde Anna jetzt am liebsten hinreisen? „In den Norden von Europa. Ich will die Nordlichter sehen“, sagt sie. Die Mutter hat nicht nur den Bezirk so ausgewählt, dass es sicher keinen Kontakt mehr mit der „Klientel“ geben kann, wie sie es nennt. Bei der Schulwahl hat sie noch einmal stärker darauf geachtet. Entsprechend lang ist Annas Schulweg.

Hat sie noch Kontakt mit alten Freundinnen oder Freunden aus Favoriten? „Nein, gar nicht“, sagt Anna. Ihre alten Social-Media-Kanäle sind stillgelegt. Die neuen Profile auf ihre aktuellen Kontakte beschränkt.

Mit „Klientel“ spielt die Mutter auf junge Männer an, die Anna nie hätte kennenlernen sollen. Die in Favoritner Parks ihre Männlichkeit markieren, meist Migrationshintergrund haben, ihre Muskeln an den Crossfit-Stangen stählen und von denen manche schon früh kriminell werden.

Viele dieser Burschen wachsen in einem Zwiespalt auf, sind zerrissen zwischen einem sehr konservativen Islam, den sie vom Elternhaus oder von TikTok-Influencern übernehmen, der Sex als Tabu behandelt. Und einer westlichen „Haram“-Welt mit Porno am Smartphone und Sex vor der Ehe.

Prozess im Fall Anna

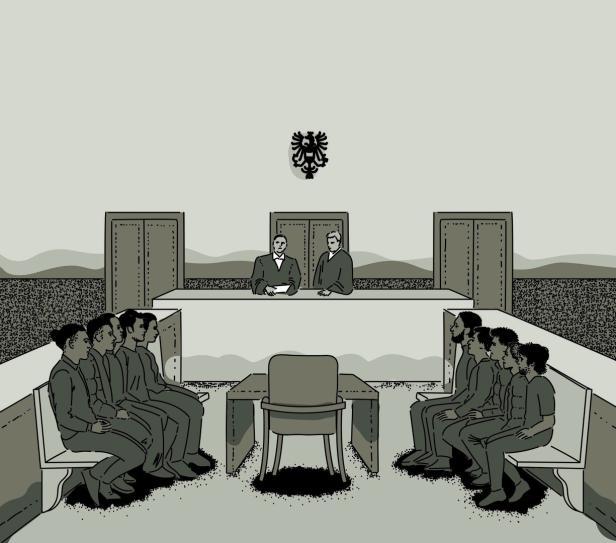

© profil Illustration: Irma Tulek

Prozess im Fall Anna

Im Publikum erheben sich Mutter und Schwester zum Urteil

Zehn jungen Männern aus dieser Sphäre wurde im Fall Anna nun der Prozess gemacht. Sie sind zwischen 16 und 21 Jahre alt, haben syrische, türkische oder südosteuropäische Wurzeln. Die Hälfte ist wegen Raub oder Körperverletzung vorbestraft, eine geregelte Beschäftigung ist mehr Ausnahme als Regel.

Zwischen Februar und April 2023 sind sie in verschiedenen Konstellationen im sexuellen Kontakt mit Anna; im Stiegenhaus, Parkhaus, einer Wohnung und einem Hotelzimmer. Anna ist damals zwölf, die Angeklagten zwischen 14 und 18. Das ist der Fall Anna, der die Öffentlichkeit seit zwei Jahren in Atem hält.

In den Boulevardmedien ist das Urteil schon zu Beginn gefällt. Sie berichten von einer „Gruppenvergewaltigung“ und einem „Missbrauchsskandal“. Oder von „Flüchtlingen“, die über eine „Zwölfjährige herfallen“.

Doch das Mosaik aus Einvernahmen, Handy-Chats und Zeugenaussagen, das Ermittler im Hintergrund zusammensetzen, fügt sich zu einem anderen Bild.

Freitag, 26. September, 15 Uhr, Wiener Landesgericht, Saal 303: Die zehn Angeklagten sitzen aufgefädelt vor der Richterbank mit jeweils einem Anwalt im Rücken. Nur wenige Meter entfernt, im Zuschauerrang, verfolgen die Mutter und eine ältere Schwester von Anna den Prozess, neben Müttern von Angeklagten, die teilweise Kopftuch tragen, und Journalisten. Alle erheben sich. Dann der Paukenschlag:

Der Schöffensenat aus zwei Berufsrichtern und zwei Laienrichtern spricht alle zehn Angeklagten vom Vorwurf der sexuellen Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung frei.

Beim „Thema“ verändert sich Annas Blick sofort

Wie geht es Anna damit? „Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Aber auch froh, dass es vorbei ist“, sagt sie vor dem Eissalon. Dann blickt sie etwas starr zu ihrer Mutter. Keine weiteren Fragen. Sie spricht noch immer kaum darüber, was damals war. Auch daheim nicht. Beim „Thema“ verändere sich sofort ihr Blick, sagt die Mutter. Berichte über ihren Fall zu sehen, lesen oder hören, meide sie, so gut es geht.

Doch es ist nicht vorbei. Am Montagabend weist das Justizministerium an, dass das Urteil auf mögliche Verfahrensmängel zu prüfen ist. Danach könnte es zum Obersten Gerichtshof gehen. Bei Fehlern könnte der Prozess wiederholt werden.

Die Freisprüche lösen eine Empörungslawine aus, die ihresgleichen sucht. Auf Plattformen wie „X“ bekommen selbst unbekannte Accounts, die sich über das „Schandurteil“ entrüsten, Tausende Likes und Retweets. Der vorsitzende Richter wird mit Namen und Konterfei an den Pranger gestellt.

Die Empörungswelle rollt durchs Land und alle Parteien

Die Welle wogt auch politisch quer durch alle Couleurs. Von FPÖ-Chef Herbert Kickl („Viele Menschen sind fassungslos. In diesem Land läuft ordentlich etwas falsch“), über ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner („Der Freispruch macht mich fassungslos. Wir müssen handeln“), bis zur roten Spitzengewerkschafterin im ÖGB, Klaudia Frieben. Sie ist auch Vorsitzende des Frauenrings, einem Dachverband von 50 Frauenvereinen, und schreibt auf „X“: „Dieses Urteil entsetzt mich sehr. Wahrscheinlich ist das Mädchen noch selbst schuld. Haben die Schöffen Kinder? Können sie heute gut schlafen?“ Die Freigesprochenen nennt sie in ihrem Posting weiterhin „Kriminelle“.

Juristische Analysen, warum es bei der aktuellen Rechtslage fast zwingend zu den Freisprüchen kommen musste, gehen völlig unter. Weil niemand akzeptieren will und kann, dass es in Österreich zum Gruppensex mit einer Zwölfjährigen kommen kann. Die Kluft zwischen gesprochenem Recht und gefühlter Gerechtigkeit war selten größer. Deswegen verschieben sich durch den Fall Anna nun die Grenzen in Justiz, Politik und Gesellschaft. In welche Richtung?

Wie alles begann, im neuen Sonnwendviertel

Um die Sprengkraft des Falles Anna zu verstehen, muss man ihn von Beginn an entwirren:

2015 zieht Annas Familie nach Wien-Favoriten. In eines der damals größten und modernsten Stadtentwicklungsgebiete Wiens, das Sonnwendviertel. Die neue Wohnung liegt am weitflächigen und grünen Helmut-Zilk-Park mit Blick auf den „Motorik“-Bereich, wo die Burschen, um die es in der Geschichte geht, ihre Klimmzüge machen werden. Bei der Ankunft der Familie ist von ihnen noch keine Spur, der Park ist erst im Aufbau.

Die alleinerziehende Mutter – sie ist heute knapp 40 – arbeitet Vollzeit im Sozialbereich. Anna hat mehrere Geschwister. Die Eltern von Anna trennen sich sehr früh. Mittlerweile lebt der Vater in einem anderen Bundesland, die Eltern teilen sich die Obsorge. Die Kinder sieht er in den Ferien oder an manchen Wochenenden. Später, als die Prozesse beginnen, wird er öfter in Wien sein, um Anna und die Familie zu unterstützen. Als Anna stundenlang aussagt, nimmt er sie danach mit zu sich, damit sie Abstand von Wien gewinnen kann. So schildert es die Mutter.

Im Februar 2023 lernt Anna im Helmut-Zilk-Park mehrere junge Männer im Alter zwischen 14 und 18 kennen. Über Social Media und Freundinnen. Man tauscht Snapchat-Kontakte aus. Trifft sich. Bis April 2023 kommt es in wechselnden Konstellationen zu sexuellen Kontakten zwischen dem Mädchen und rund einem Dutzend junger Männer. In einem Parkhaus, Stiegenhaus oder Wohnhaus. Sie bleibt dem Unterricht fern. Oft stundenweise, manchmal tageweise. Aber offenbar nicht so lange am Stück, dass die Schule aktiv wird. Ein paar Mal wird Anna auch in den Abendstunden von den Burschen angechattet, dass sie rauskommen soll. Sie schleicht sich davon. Die Mutter telefoniert ihr nach, als sie draufkommt.

Der Vorfall im Hotel, der so unbegreiflich ist

Im April kommt es an einem Nachmittag zum sexuellen Kontakt mit mehr als zehn Burschen. Hintereinander. Einer der späteren Angeklagten hat dafür eigens ein Hotelzimmer angemietet. „An diesem Tag habe ich sie polizeilich suchen lassen, weil ich sie am Handy nicht erreichte“, sagt die Mutter.

Der Vorfall im Hotel sorgt für besondere Empörung. „Es sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass ein zwölfjähriges Kind nicht mit zehn Burschen in einem Zimmer freiwillig Sex hat“, sagt Annas Anwalt von Anfang an. Bis heute. Auch nach den Freisprüchen.

Er betreibt im Fall Anna eine sehr offensive Medienstrategie, wofür ihn der Richter und die Anwälte der jungen Männer beim Prozess hart kritisieren werden.

Ab Sommer 2023 hat Anna eine Art Beziehung zu einem 16-jährigen Afghanen. Er habe sich ihr gegenüber als 15-jähriger Rumäne ausgegeben, sagt die Mutter. Im Oktober wird er von anderen jungen Männern auf Anna angesprochen. Warum er mit so einem leichten Mädchen zusammen sei, wird er sinngemäß gefragt und mit Sexvideos konfrontiert. Darauf sei Anna zu sehen gewesen.

Der Afghane eilt zur Mutter und erzählt ihr davon. Die Mutter geht mit Anna noch am selben Tag zur Polizei und erstattet Anzeige.

Die „vorbereitete“ und „nicht altersgerechte“ Aussage

Annas Freund markiert in der Zwischenzeit den Beschützer, doch bei der Mutter fällt er in Ungnade. Anna selbst schreibt ihm: „Ich bereue es und verspreche, ich mach es nicht mehr. Es tut mir so leid wegen meiner Vergangenheit.“ Der Richter wird diesen Chat als einen der Beweise nennen, dass Anna von den anderen Burschen nicht zum Sex gezwungen wurde.

Anfang November 2024 sagt Anna vor der Polizei aus, doch sie zeigt keine Gewaltanwendung an. Für die Polizei ist aber klar: Sie muss handeln. Es geht um eine 13-Jährige, die zum Tatzeitpunkt noch zwölf war. Der schwere Missbrauch einer sexuell Unmündigen steht im Raum.

Ende Februar 2024 stürmen Dutzende Beamte die Wohnungen von insgesamt 17 Verdächtigen. Sie werden sofort einvernommen, bleiben aber auf freiem Fuß. Der Verschlussakt gelangt an die Öffentlichkeit. Nun rollt der „Missbrauchs-Skandal Anna“ und wird zur Empörungswelle. Jedes neue Detail wird groß berichtet und nährt den Volkszorn.

Im Frühjahr 2024 folgt die kontradiktorische Einvernahme vor Gericht. Hier deutet Anna offenbar auch klar Gewalt und Zwang an. Das Gericht wird diese Aussagen später als „vorbereitet“ und im Vergleich zur polizeilichen Einvernahme „nicht altersgerecht“ einstufen. Die Staatsanwaltschaft hingegen stützt ihre Anklagen wesentlich darauf.

„Es passiert, dass man zuerst Nein sagt“

Angeklagt wird zunächst nicht die Gruppe, sondern ein 16- und ein 17-jähriger Syrer. Sie sollen Anna in Parkhäusern vergewaltigt haben, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. „Flüchtling fällt im Parkhaus über 12-Jährige her“, titelt „Heute“.

Doch beide Prozesse, die rund um den Jahreswechsel 2024/25 stattfinden, enden im Zweifel mit Freispruch für die Angeklagten. Für beide sei nicht erkennbar gewesen, dass Anna nicht einverstanden war. Eine womöglich „innere Ablehnung“ reiche für eine Verurteilung nicht aus, sagt die damals vorsitzende Richterin und schickt einen Satz nach, der um die Welt geht. „Es passiert oft, dass man zuerst Nein sagt und sich dann durch Zärtlichkeiten überzeugen lässt.“

Dieser Satz wird zusammen mit dem Bild der Richterin gepostet und bringt ihr einen enormen Shitstorm ein, an dem sich sogar Tesla-Gründer und Multimilliardär Elon Musk auf seiner Plattform „X“ beteiligt. Wegen dieses Shitstorms erklärt sich die Richterin für den großen Prozess, der noch folgt, für befangen.

Das Echo auf ihren Sager ist im englischsprachigen Raum besonders groß, weil dort Parallelen zum englischen „Grooming-Skandal“ gezogen werden. Dabei geht es um mehrheitlich pakistanisch-stämmige Männer, die zwischen 1997 und 2013 Mädchen aus der weißen Unterschicht systematisch sexuell ausgebeutet haben. Polizei, Justiz und Medien sollen den Skandal aus Angst vor Rassismusvorwürfen zu zögerlich verfolgt haben. Das Narrativ hinter dem Shitstorm: Westliche Kuscheljustiz schützt kriminelle Zuwanderer anstatt missbrauchter Mädchen.

Doch die österreichischen Strafverfolgungsbehörden machen ihre Arbeit. Die erste Verurteilung im Fall Anna setzt es im März 2025, ausgerechnet gegen den Ex-Freund. Er weiß, dass Anna unter 14 ist, als er mit ihr Sex hat, und er ist selbst mehr als drei Jahre älter. Mit diesem Altersabstand ist die Strafbarkeit gegeben. Er fasst 15 Monate bedingt aus.

Die Wahrheit im Fall Anna aus Sicht des Gerichts

Ende September 2025 folgt der Showdown. Mit den Freisprüchen für alle zehn Angeklagten.

Das Urteil, zusammengefasst: Anna hat sich allen Burschen gegenüber glaubhaft älter gemacht. Deswegen klagt die Staatsanwaltschaft den Missbrauch Unmündiger gar nicht erst an. Es fehlt die subjektive Tatseite. Der Richter zeichnet das Bild einer scheinbar 14-Jährigen, die zum Teil selbst erst 14-jährigen Burschen gegenübersteht und mit diesen Sex hat. „Eine völlig andere Ausgangslage“, will der Richter das mediale Bild der männlichen Übermacht über eine Zwölfjährige korrigieren.

Auch die „Gruppenvergewaltigung“ ist nicht angeklagt, weil die Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte dafür findet. Bleiben der Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung und die geschlechtliche Nötigung.

Anna sagt erst Nein, aus Angst vor der „gewaltaffinen“ Gruppe dann aber doch Ja: Auch diesen von der Staatsanwaltschaft behaupteten Sachverhalt erachten die Richter als falsch.

Was dagegen spricht: Chats und Videos (ein Teil ging nicht an die Öffentlichkeit); die Aussage einer Freundin; die Tatsache, dass die damals Zwölfjährige immer wieder zu den Burschen hingeht und einzelne meidet, ohne Angst vor den Folgen, wie der Richter ausführt.

Gravierend sind auch die Widersprüche zwischen Annas erster Einvernahme bei der Polizei und ihren laut Richter „vorbereiteten“ und nicht „altersgerechten“ Aussagen bei Gericht.

Warum Anna überhaupt Anschuldigungen gemacht hat, interpretiert der Richter so: „Als die Mutter sie plötzlich damit konfrontiert, was passiert ist, schämt sie sich. Sie nimmt diesen Strohhalm, sagt, es sei eigentlich nicht freiwillig gewesen, ohne, dass sie wem was Böses will.“ Und weiter: „Sie ist auch sehr zugänglich für erwünschte Antworten.“ Das hätten die Einvernahmen gezeigt.

Der vorsitzende Richter beschließt die Urteilsbegründung mit den Worten: „Das Beweisverfahren hat ganz klar zu einem Freispruch geführt.“

Freisprüche ohne Signalwirkung an die jungen Männer

Der Nachgeschmack des zweitägigen Prozesses ist dennoch mehr als schal. Neun von zehn Angeklagten sagen im Prozess nichts. Einzelne Anwälte sehen die Schuld beim Mädchen oder dem „dysfunktionalen“ Elternhaus. Der Richter rechnet mit den Medien ab, die eine falsche Erwartungshaltung geweckt hätten. Dann führt er aus, warum die vielen Sexualhandlungen, die im Prozess peinlich genau beschrieben werden mussten, einvernehmlich waren. An die Burschen richtet er kein Wort. Richtet ihnen nicht aus, dass sie noch einmal davongekommen sind, aber etwas Empörendes getan haben, das sich nicht gehört. Dass sie an sich arbeiten müssen. Auch deren Eltern bleibt eine Ansprache durch die staatliche Autorität erspart.

Mehrere wichtige Fragen werden nicht einmal gestellt: Wie kann einer Zwölfjährigen Sex mit zehn Burschen Spaß machen? Warum machen die zehn Burschen das – und keiner sagt Stopp? Würden die jungen Männer es wieder machen? Wie verhindert man einen Fall Anna künftig? Und ab wann ist ein Nein ein Nein. Und ein Ja ein Ja.

75 Prozent mehr Verurteilungen durch Sexualstrafrecht neu

Diese Debatte hat der Fall Anna angestoßen. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nimmt ihn nun zum Anlass, um auf eine Verschärfung des Sexualstrafrechts zu drängen. Nach dem sogenannten Zustimmungs-Prinzip soll nur noch ein „Ja“ ein „Ja“ bedeuten. Doch was hätte das im Fall Anna gebracht?

Das Ministerium will Einzelfälle nicht kommentieren, teilt aber mit: „Das wäre ein klarer Paradigmenwechsel: Das Gericht müsste künftig überprüfen, ob eine Zustimmung vorlag, und nicht mehr, ob sich die Frau gewehrt hat oder zu erkennen gegeben hat, dass der Sexualakt gegen ihren Willen vollzogen wird.“ Damit würden künftig auch Fälle erfasst, die nach dem geltenden Recht in einem Graubereich liegen, etwa beim sogenannten Freezing, wenn das Opfer in Schockstarre die Tat über sich ergehen lässt, heißt es.

In Schweden gilt das Zustimmungsprinzip seit 2018, in Slowenien seit 2021, in Dänemark und Spanien seit 2022. In Schweden stieg die Anzahl der Verurteilungen infolge der Gesetzesänderung laut Ministerium um etwa 75 Prozent an.

Die Beweislast, ob Anna wirklich Ja gesagt und das so gemeint hat, läge demnach bei den zehn Angeklagten.

Doch nach einer raschen Einigung in der Koalition sieht es nicht aus. ÖVP-Familienministerin Claudia Plakolm hinterfragt den Sinn von „nur Ja ist Ja“ im aktuellen Fall. „Ein Ja kann es von einer Zwölfjährigen ja gar nicht geben.“ Sie wünscht sich stattdessen „Erziehungsanstalten für straffällige Jugendliche“. Plakolm lässt aber offen, was das konkret geändert hätte, da die Burschen ja freigesprochen wurden.

„Nachvollziehbar, aber unbefriedigend“, findet Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger das Urteil. Ihre Partei will den Opferschutz verstärken, durch spezialisierte Ermittler bei Polizei und Justiz. Vielleicht hätten diese im Fall Anna genauer nachgefragt.

Zwischen Gang-Bang-Video und verbotener Masturbation

Und es wird wohl auch noch stärker über junge Männer und ihr Geschlechterbild geredet werden müssen. „Fast alle jungen Männer, die sexuelle Grenzen verletzen, haben einen Opfer-Empathie-Fehler“, sagt Rainer Simader. Sein Verein mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der einzige im Land mit einem speziellen Behandlungsprogramm für „sexuell grenzverletzende, männliche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene“. Aktuell betreut der Verein 50 Personen, die auf Bewährung sind und auf Weisung des Gerichts oder der Kinder- und Jugendhilfe eine Therapie bei Limes machen.

„Wenn die Mädchen einen kurzen Rock tragen, denken viele junge Männer, sie dürften hingreifen. Wenn Mädchen und Frauen beim Geschlechtsverkehr nicht laut Nein sagen und stattdessen ‚freezen‘, damit es schneller vorbei ist, halten sie es für ein Ja.“

Das Zustimmungsprinzip „Nur Ja heißt Ja“ würde der Experte deshalb begrüßen.

„Ein Fall Anna ist uns noch nicht untergekommen“

Ein „Fall Anna“ sei Limes noch nicht untergekommen, sagt Simader. Ohne den Fall konkret zu bewerten, weil dieser ja mit Freisprüchen endete, sagt er: „In der Gruppe verletzt man tendenziell schneller sexuelle Grenzen. Man denkt sich: Der vor mir hat das auch gemacht also gebe ich mir auch das Go.“ Ein oder zwei Anführer könnten so das gesamte Geschehen dominieren.

Diese verschobene Wahrnehmung, was Frauen wollen, sei stark von Porno- oder Gang-Bang-Videos beeinflusst.

Beim Prozess im Fall Anna gab der Richter interessante Einblicke in die Psyche der Angeklagten – basierend auf Angaben von Bewährungshelfern oder Psychologen.

Bei fast allen war von Identitätskonflikten die Rede. Erzeugt durch einen Zwiespalt aus streng ausgelegten Regeln des Islam, wie dem Verbot von Sex vor der Ehe oder Masturbation, und dem, wie sich die jungen Männer im Alltag sexuell ausleben. „Er hat seine Eltern nie beim Küssen oder Umarmen gesehen. Sex ist Tabu“, heißt es über das unreife Sexualbild eines der Angeklagten. Ein anderer bete jetzt fünf Mal am Tag. Um sich von der Vergangenheit zu distanzieren. Sie hätten bei Limes in Sexual-Therapie landen können. Denn fast alle hatten zugestimmt, im Fall einer Verurteilung in Therapie zu gehen. Beim Verein Limes dauern Therapien zwei bis drei Jahre. Die Kosten für diese Maßnahme auf Bewährung trägt der Staat.

Müssen die jungen Männer doch noch zur Therapie?

Simader sind Identitätskonflikte, wie sie der Richter beim Prozess zitiert hat, sehr vertraut. Er sagt dazu: „Mehr zu beten, kann auch als eine Art Meditation dienen.“ Ungesund sei es aber, wenn sich Burschen vornehmen, sexuell gar nicht mehr aktiv zu sein, um sich von ihren Sünden reinzuwaschen. „Wir versuchen, den religiösen vom körperlichen Teil therapeutisch zu trennen, um zu vermitteln, wie total normal sexuelle Bedürfnisse sind.“

Es gehe auch viel um Aufklärungsarbeit, um Mythen aus dem Internet zu widerlegen, zum Beispiel die Geschichte von der Masturbation, die unfruchtbar mache.

Entscheidend sei die Empathie der Jugendlichen für das Gegenüber, das Wissen um deren Grenzen und den Selbstwert in Einzelgesprächen und Gruppensitzungen herzustellen.

Der Weg zu den Nordlichtern ist weit

Für den eher theoretischen Fall, dass der Prozess wiederholt werden muss und mit Schuldsprüchen endet, könnte es doch noch zu einer Therapie für die Burschen kommen.

„Dass alles weitergeht, ist einerseits ein Schock, weil wir nicht zur Ruhe kommen“, sagt Annas Mutter nach der Weisung des Justizministeriums, die Freisprüche prüfen zu lassen. Sie sagt aber auch: „Wäre unser Fall im stillen Kämmerlein verhandelt worden, hätte er sicher nicht diese Auswirkungen.“

Der Fall Anna ist noch nicht zu Ende, der Weg zu den Nordlichtern weit.

Clemens Neuhold

Seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor Wiener Zeitung, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.