Eine Ukrainerin, ein Afghane: "Lauf weg! Rette dein Leben!"

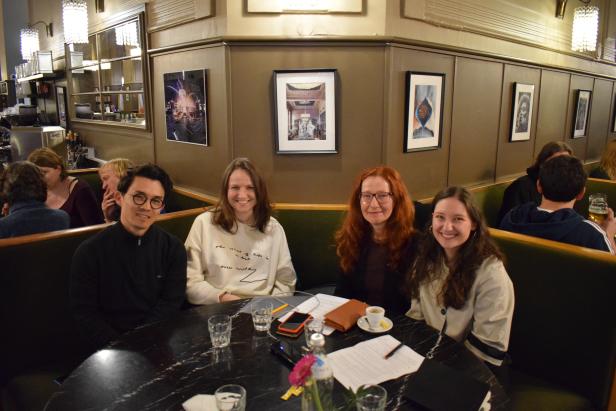

Das Gespräch im Wiener Café Westend war ein Wagnis. Der Afghane Mojtaba R. Tavakoli, der sich als 14-Jähriger über Monate über den Iran und die Türkei nach Österreich durchschlug, auf der Flucht seinen Bruder verlor und heute als Neurowissenschafter arbeitet. Und die ukrainische Soziologin Oksana Lemishka, die am ersten Kriegstag ihre Sachen packte, visafrei einreiste und sich in Wien auf Anhieb „zu Hause“ fühlte. Sie haben einander zuvor noch nie gesehen. Würden zwei Menschen mit so ähnlichen und zugleich so unterschiedlichen Erfahrungen aufeinander zugehen? FPÖ-Politiker haben begonnen, Flüchtlinge in gute und schlechte zu teilen. Würden sie sich voreinander verschließen? Würden sie Gemeinsames entdecken? Wir beginnen mit der Frage, was es bedeutet, fliehen zu müssen.

In einem Café sitzen ein Mann und eine Frau an einem Tisch und unterhalten sich.

Lemishka: Es stellt dich vor eine extrem schwierige Wahl, die sich letztlich als Gelegenheit herausstellt, sich neu zu erfinden. Weil man es muss.

Tavakoli: Man ist gezwungen, alles zurückzulassen, die Kindheit, Erinnerungen, um in Sicherheit zu sein. Ich habe dadurch sehr viel über mich erfahren.

profil: Herr Tavakoli, Sie kamen 2007, wie blicken Sie auf den 14-Jährigen von damals zurück?

Tavakoli: Ich war ein Kind, voller Energie, und habe versucht zu überleben, also das, worum es im Grunde für uns alle in der einen oder anderen Form jeden Tag geht. Damals war ich total naiv. Auf der Flucht wurde Vertrauen zu einem Thema, das mein privates und berufliches Leben bis heute bestimmt. Wenn man als Kind mit allem allein fertig werden muss, ist es eine Frage des Überlebens, wem man in welchem Ausmaß vertraut.

profil: Können Sie das näher erklären?

Tavakoli: Ich bin mit meinem älteren Bruder geflohen. Wir mussten von Afghanistan zuerst in den Iran und dann in die Türkei. Er war wie ein Vater für mich und hat mich von all den Schwierigkeiten, mit denen man auf der Flucht zu kämpfen hat, ferngehalten. Ich musste zum Beispiel nicht wissen, ob man Schleppern glauben kann, wenn sie versprechen, dass man in einer Stunde über der Grenze ist. Als wir von der Türkei nach Griechenland das Meer überquerten, habe ich meinen Bruder verloren. Er hat nicht überlebt. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Ich kannte nichts außer meinem Dorf, meinen Eltern, meinen Freunden. Ich wusste nichts über große Städte und andere Kulturen.

„Ich habe versucht, alle Erinnerungen zu verdrängen. Sonst hätte ich keinen Schritt vorwärts machen können.“

Das Gespräch findet auf Englisch statt. Sowohl für den 28-jährigen Neurowissenschafter als auch für die 34-jährige Soziologin ist es die Arbeitssprache. Mojtaba Tavakoli ist eher zurückhaltend, formuliert mit Bedacht; Oksana Lemishka sprüht vor Elan. „Ich erzähle zu viel“, sagt sie einmal. Doch die beiden sind einander sofort zugewandt. Die Ukrainerin erzählt, wie sie den Ausbruch des Krieges erlebte, Mojtaba Tavakoli neigt den Kopf zur Seite und hört zu.

Lemishka: Am 23. Februar habe ich in Kiew vor der Regierung einen Vortrag gehalten. Seit zwei Monaten war von einer möglichen Invasion die Rede. Aber man konnte ja nicht aufhören zu leben und darauf warten. Am Abend war ich thailändisch essen; ich habe kaltes Bier getrunken. Wir haben über internationale Projekte geredet, meinen Podcast, in dem es darum geht, die Gesellschaft mit Kultur zu verändern. Ich war so glücklich. Am 24. Februar wachte ich auf, hörte eine Explosion, fragte mich: Was ist das? Ein Feuerwerk? Wir hatten im Osten acht Jahre lang Krieg. Ich habe viel dazu geforscht. Aber wenn man selbst das erste Mal eine Bombe hört, passiert etwas im Gehirn. Es ist, als würde ein Tier in dir wach: Lauf weg! Rette dein Leben! Dieser Moment ist beängstigend, er ändert alles. Und dann musst du die Vernunft zurückholen und eine Entscheidung treffen.

Eine Frau mit braunen Haaren trägt eine bunte Daunenjacke vor einer grauen Wand.

„Wenn man das erste Mal eine Bombe hört, passiert etwas im Gehirn. Es ist, als würde ein Tier in dir wach.“

aus der Ukraine geflüchtete Soziologin

Oksana Lemishka befand, sie würde ihrem Land vom Ausland aus mehr nützen. Ihre Eltern blieben mit den Großeltern in Ternopil. Sie fuhr im Auto mit ihrem Lebensgefährten und dessen Eltern nach Ungarn und checkte in einem Hotel ein. Der Rezeptionist wunderte sich über die vielen Ukrainer: „Habt ihr eine Konferenz hier?“

Lemishka: Ich war völlig vor den Kopf gestoßen, dass ungarische Medien nichts über den Krieg berichtet haben. Wir sind weiter nach München, wo mich die Kammerspiele eingeladen haben, habe Interviews gegeben, an Diskussionen teilgenommen und schnell gemerkt, wie stark die Vorstellungen davon sind, wie Flüchtlinge zu sein haben. Es hat zwei Wochen gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich nicht auf Urlaub bin; ich arbeite ja weiter und habe noch Geld. Plötzlich hört man von Todesfällen. Die Stadt Mariupol, die ich beraten habe, ist zu 90 Prozent zerstört. Wenn ich durch Wien gehe, erkenne ich an vielen Ecken Lemberg wieder. Es ist ein schöner Gedanke, dass Zuhause nur eine Zugfahrt entfernt ist. Wussten Sie, dass es einen Nachtzug nach Lemberg gibt? Das wärmt mir das Herz.

profil: Herr Tavakoli, erinnern Sie sich noch, was das Geräusch einer explodierenden Bombe auslöst?

Tavakoli: Ich habe Biologie studiert, wo es zentral um das Konzept des Überlebens geht. Im Krieg gibt man dafür alles. Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, war von Terroristen umzingelt, deshalb haben wir ständig mit Bomben zu tun gehabt. Am Anfang hat man eine Riesenangst, irgendwann gewöhnt man sich an das Geräusch. Wenn man keine Möglichkeit hat, den Ort zu verlassen, versucht man, mit der Situation fertig zu werden. Das wird zur täglichen Prozedur. Man fängt sogar an, dankbar zu sein, dass man den Tag überlebt hat, dann den nächsten und dann wieder den nächsten.

profil: Bis Sie weggegangen sind. Wie kam es dazu?

Tavakoli: Es war eine Familienentscheidung, die viele Gründe hatte. Die politische Tätigkeit meines Vaters, die Zugehörigkeit zur unterdrückten Minderheit der Hazara, die Architektur Afghanistans, die auf Religion und ethnischen Gruppierungen gründet, die einander bekämpfen. Meine Eltern beschlossen, dass wir in alle Richtungen fliehen: mein Vater zuerst, dann mein älterer Bruder und ich, zuletzt meine Mutter, meine Geschwister und meine Großmutter. Meine Mutter habe ich erst nach zwei Jahren in Pakistan wiedergefunden, bei meinem Vater hat es fünf Jahre bis zum Wiedersehen gedauert. Sie leben inzwischen auch in Österreich. Als ich hier angekommen bin, habe ich versucht, die Erinnerungen an früher und an alles, was ich auf der Flucht erlebt habe, zu verdrängen. Von Zeit zu Zeit tauchten sie auf, und ich musste einen Psychologen aufsuchen. Ich hätte sonst keinen Schritt mehr vorwärts machen können.

Was seine Geschichte wesentlich von Oksana Lemishkas unterscheidet, ist, dass es für Flüchtlinge aus Afghanistan nie legale Wege nach Europa gab. Vulnerable Personen treten die gefährliche Reise erst gar nicht an, während aus der Ukraine vor allem Frauen und Kinder flüchten. Mojtaba Tavakoli besuchte in Afghanistan die Grundschule. Danach war er – eher sporadisch – in einer weiterführenden Schule und arbeitete auch auf dem elterlichen Hof mit. Im Iran, der ersten Station seiner Reise, haben Flüchtlinge weder Zugang zu medizinischer Versorgung noch zu Bildung. Weil er und sein Bruder keine Pässe hatten, kamen sie nur mithilfe von Schleppern weiter. Auf der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland mussten Mojtaba und sein Bruder in verschiedene Boote steigen.

„Sie haben uns aufgeteilt, damit, wenn einem Boot etwas passiert, nicht die ganze Familie ertrinkt.“

Neurobiologe, aus Afghanistan geflüchtet

Tavakoli: Wir waren etwa 50, 60 Flüchtlinge. Sie haben uns aufgeteilt, damit, wenn einem Boot etwas passiert, nicht die ganze Familie ertrinkt. Ein Boot kam in Griechenland an. Das andere nicht. Jeder und jede Überlebende war von da an auf sich gestellt. Es waren Frauen mit Kindern darunter, deren Ehemann auf dem anderen Boot war. Ein Schlepper hat mir 1000 Dollar gestohlen, ich habe in Griechenland zwei Monate auf einem Bauernhof gearbeitet, um Essen zu kaufen und das Geld zurückzuverdienen. An diese Zeit, die mich gelehrt hat, wie viel man als Mensch aushalten kann, habe ich oft mit einer tiefen Traurigkeit zurückgedacht. Aber ich kann sie auch als Lektion betrachten.

Lemishka: Für Ukrainer sind die Grenzen jetzt offen, gleichzeitig wissen wir, dass Hunderttausende in Mariupol ohne Nahrung und Wasser gefangen sind, und es gibt schreckliche Geschichten etwa von Frauen, die tagelang vergewaltigt werden, während ihr Kind zusieht, die man gar nicht versucht zu lesen. Auch das Leid der Waisenkinder ist kaum auszuhalten. Ich habe ein Kind gesehen, das allein über die Grenze gegangen ist, und Kinder, die von Erwachsenen geschnappt und in einen Zug gepackt wurden. Wir sollten immer zuerst an jene denken, die am meisten Hilfe brauchen.

profil: Was ist Ihnen in Österreich zuerst aufgefallen?

Tavakoli: Als ich am Wiener Südbahnhof ankam, hat es geschneit, ich habe Bäume gesehen und war so fasziniert von der Natur, dass ich, so schnell ich konnte, angefangen habe, Ski zu fahren. Seither kann ich den Winter kaum erwarten. Das andere war die Sprache. Ich dachte, dass hier Englisch gesprochen wird, und merkte beim ersten Versuch, ein Gespräch zu führen: Oh, Mist, du musst eine neue Sprache lernen.

Lemishka: Für mich war Wien eine Stadt, in die ich immer schon wollte. Meine Eltern sind Opernsänger. Nach der Schule ging ich zu meiner Mutter ins Theater, aß meine Brote, spielte Flöte, hatte Musikunterricht. Aber bei uns gibt es auch das Klischee, dass Österreicher sehr steif sind und einen vielleicht nicht gut behandeln. Und dann wurden wir so herzlich empfangen. Beim ersten Spaziergang sind mir die vielen Blumen aufgefallen und dass Wien es schafft, einen klassischen Stil zu erhalten und gleichzeitig zu modernisieren. Man versteht sofort, dass es sich lohnt, hier ein bisschen mehr Steuern zu zahlen. Mir gefällt, was sie damit machen. Wenn man in seinen 30ern ist, sucht man aber vor allem nach Community, Gesprächen beim Abendessen, nach dem, worum es im Leben geht – Gemeinschaft. Früher habe ich mich oft gefragt, warum Menschen aus demselben Land sich an denselben Orten versammeln. Plötzlich hat man selbst das Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, obwohl man weiß, dass man nie wirklich dazugehören wird, weil die Muttersprache, die Wiegenlieder, die Kindheit so sehr prägen, wer man ist.

Drei Personen sitzen an einem Tisch in einem Café und unterhalten sich.

- Was ist Wehmut?

- Man kann es schwer übersetzen. Es ist ein Schmerz über das, was hätte sein können.

Mojtaba Tavakoli musste in Österreich fünf Jahre lang auf Asyl warten. In dieser Zeit durfte er nicht arbeiten. Er traf einen Schuldirektor, der an ihn glaubte, und fand eine Patenfamilie, die ihn unterstützte, absolvierte die Chemie-HTL in Wien, studierte Chemie und Biologie und forscht heute als Neurowissenschafter am Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Er gründete zwei Vereine, um anderen Geflüchteten zu helfen; seit dem Vorjahr arbeitet er bei „Ariadne“ mit, einer Plattform von Flüchtlingen für Flüchtlinge. Als die Sprache auf die Forschung kommt, funkt es zwischen der Soziologin und dem Neurowissenschafter. Telefonnummern werden ausgetauscht. Mögliche gemeinsame Projekte stehen im Raum, und Oksana Lemishka dreht sich zu den profil-Journalistinnen: „Danke, dass Sie uns zusammengebracht haben!“

„Das ist ein Kampf der Systeme: Demokratie gegen Autokratie.“

profil: Herr Tavakoli, fühlten Sie sich in Österreich als Flüchtling willkommen?

Tavakoli: Willkommen würde ich nicht sagen, die Leute waren neugierig wegen der anderen Kultur, dem Aussehen, der Art der Kleidung, aber auch distanziert. Vielleicht, weil sie nicht wussten, was passiert, wenn ich mich ihnen nähere. Am Anfang war es jedenfalls sehr schwer, Freundschaften zu schließen.

profil: Was hat Ihnen am meisten geholfen, zu werden, wer Sie heute sind?

Tavakoli: Das waren definitiv meine Patenfamilie und mein Schuldirektor; als Kind fehlt einem ja völlig die Weisheit, zu erkennen, was am besten ist. Ich denke, jeder möchte unabhängig werden und zur Gesellschaft etwas beitragen, aber nicht jeder bekommt die Chance.

profil: Woran forschen Sie als Neurowissenschafter?

Tavakoli: Ich kombiniere Chemie, Physik und Biologie, um eine Methode zu entwickeln, die es uns ermöglicht, genauer zu untersuchen, wie sich das Gehirn entwickelt und was passiert, wenn dabei etwas schiefgeht.

Oksana Lemishka kam mit ihrem Freund nach Österreich. Eine Woche später wäre das nicht mehr möglich gewesen. Wie geht es ihr mit dem Umstand, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren zur Verteidigung der Ukraine einrücken müssen? Zwischen den Geflüchteten entspinnt sich ein berührender Dialog. Oft bedeutet fliehen müssen, geliebte Menschen zurückzulassen. An den Grenzen zur Ukraine spielen sich erschütternde Szenen ab, wenn Familien sich trennen müssen. Wie hält man Kontakt? Wie ist man füreinander da? Es ist ein schmerzliches Thema.

Lemishka: Sie antworten über WhatsApp, Facebook, Messenger oder Skype, aus der Notunterkunft, sie sagen: „Oh, heute ist es sicherer, wir hatten erst fünf Mal Alarm.“ Oder: „Das war eine Landrakete, keine Luftrakete.“ Meine Mutter, nachts, in einem Schutzkeller, lächelnd: „Es ist alles okay!“ Menschen in Kiew sagen, dies sei ein sicherer Ort. Und ich sehe zerschossene Gebäude. Das tut alles sehr weh. Aber man muss das verstehen, diese Anpassung, diese Normalisierung sucht man sich nicht aus, der Körper macht das. Am meisten weh tut aber, an den Optimismus zu denken, den wir seit den Protesten am Maidan 2014 hatten, daran, was alles zerstört wird. Das ist nicht nur der Kampf der Ukraine, sondern der Systeme: Demokratie gegen Autokratie. Deshalb erschreckt mich der kleinste Kompromiss mit Putin. Ich habe in Cambridge einen Master in Soziologie gemacht und bin wegen dieser Zuversicht zurückgekommen. Wir haben so viel geforscht, wie wir lernen, der Propaganda zu widerstehen und widerstandsfähige Gemeinschaften aufzubauen, wir haben so viele Big-Data-Analysen gemacht, bis mir klar geworden ist, dass der Schlüssel der einzelne Mensch ist und das Ziel jeder Intervention darin besteht, das Individuum zu stärken. Ist man glücklich, ist man ein großartiger Bürger, ist man eine glückliche Gemeinschaft, ist man ein großartiges Land. Und jetzt ist die Ukraine das einzige Land, das bereit ist, für die Freiheit zu sterben. Die Zukunft? Du planst deinen Tag. Woher bekomme ich Essen? Wissen Sie, Essen hilft sehr. Aber ich möchte auch bei internationalen Projekten mitmachen, als Künstlerin arbeiten, meine Podcasts fortsetzen und zumindest virtuell das Bild von einer kulturell und politisch europäisch ausgerichteten Ukraine bewahren.

Tavakoli: Ich habe auch irgendwann angefangen, auf einen Tag zu hoffen, an dem ich zurückkehren und beim Wiederaufbau helfen kann. Dann kam der August 2021, der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan, die Rückkehr der Taliban an die Macht. Und ich wusste: „Verdammt, es wird nicht passieren.“ Der Westen war im Land, um Demokratie und Fortschritt zu bringen. Nun ist alles wie zuvor, nein, es ist schlimmer. Wie viel Geld haben wir ausgegeben, für nichts? Ich sage „wir“, weil ich hier auch hart arbeite und Steuern zahle. Man hatte das Gefühl, ein Traum könnte wahr werden, und plötzlich verschwindet er im Nichts, und man spürt diesen Schmerz, diese Wehmut. Sobald man anfängt, an die Zukunft zu denken, blockiert das Gehirn. Vielleicht gibt es noch eine winzige Hoffnung, vorher gab es mehr als das.

Lemishka: Ja, genau. Es gab einen Plan. Was bedeutet Wehmut?

Tavakoli: Man kann es schwer übersetzen. Es ist ein Schmerz über das, was hätte sein können.