Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP), Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Montag, 15. September 2025, im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema "Sozialhilfe NEU" im Bundeskanzleramt in Wien.

Sozialhilfe Neu: Tauziehen um bundesweite Regelung

Beim Ziel waren sich alle schnell einig, nur der Weg wird noch gesucht: Die Sozialhilfe soll reformiert werden. Für die Tiroler Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) sei derzeit eine österreichweit einheitliche Höhe der Sozialhilfe schwer vorstellbar, erklärte sie gegenüber der APA nach der Auftaktsitzung vergangene Woche. Denn die hohen Wohn- und Lebenshaltungskosten in Tirol würden eine besondere Herausforderung bilden. Niederösterreich hat das strengste Sozialhilfe-Gesetz „und das soll auch so bleiben“, betont die niederösterreichische ÖVP-Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Der blaue Landesrat Martin Antauer, der für die Vollziehung der Sozialhilfe in Niederösterreich zuständig ist, meint außerdem, eine neue bundesweite Lösung dürfe keine Mehrkosten für Niederösterreich verursachen. Auch die Steiermark hätte gerne, dass ihr Modell als Vorbild gilt, wie der zuständige Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) sagte – und nicht das Wiener Modell, das auch der Kärntner SP-Chef Daniel Fellner in einem Kurier-Interview kritisierte.

Der rote Wiener Soziallandesrat Peter Hacker ging trotz der Kritik am Wiener Modell mit viel Zuversicht aus der Auftaktsitzung. Auf Nachfrage heißt es aus seinem Büro: „Wien war immer für eine bundeseinheitliche Sozialhilfe mit gemeinsamen Grundsätzen. Aktuell stehen wir am Anfang von Verhandlungen, die sicher nicht in Kürze abgeschlossen sei werden. Daran werden wir uns konstruktiv beteiligen und nicht jede Aussage aus einem anderen Bundesland kommentieren.“

Alle wollen also eine bundesweite Lösung, aber trotzdem nicht von ihrer Position abrücken. Die liegen auch denkbar weit auseinander. Nicht nur zwischen den Koalitionspartnern, sondern zum Teil auch innerhalb der Parteien, wie man im Hintergrund hört. Ein Überblick über die größten Konfliktpunkte – und wie sie gelöst werden könnten.

Integrationsphase weiter in der Schwebe

Drei Säulen tragen die Sozialhilfe Neu, die die Regierung bis 2027 umsetzen will: eine Integrationsphase, die Vereinheitlichung zwischen den Ländern und die Kindergrundsicherung, Zukunftssicherung genannt. Zur Auftaktsitzung gab es zwar keine neuen Pläne, die nicht schon im Regierungsprogramm stehen würden, dafür eine Einschätzung des Verfassungsdienstes des Kanzleramts zur Integrationsphase. Und die zeigt: Sie steht auf rechtlich unsicheren Beinen.

Damit die Reform vom Verfassungsgerichtshof nicht als rechtswidrig aufgehoben wird, wie bei Schwarz-Blau 2019, ließ die Regierung vorab die Pläne vom Verfassungsdienst prüfen. Das Ergebnis: Ob die geplante Integrationsphase so zulässig ist, wird bezweifelt. Konkret sollen Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte eine bis zu drei Jahre dauernde Integrationsphase mit Deutschkursen und anderen Integrationsmaßnahmen durchlaufen. Während dieser Zeit ist nur eine reduzierte Geldleistung unter dem bisherigen Niveau vorgesehen.

Wer sich weigert, an Kursen teilzunehmen, soll auch Leistungen verlieren. Eine Wartefrist mit niedrigerer Beihilfe sei aber laut Verfassungsdienst nur dann umsetzbar, wenn sie für alle arbeitsfähigen Menschen gelte. Das sorgte für Verwirrung: Müssen jetzt auch österreichische Staatsbürger eine Integrationsphase durchlaufen?

Harte Linie von ÖVP und Neos

Auf Nachfrage sagt eine Sprecherin von Integrationsministerin Claudia Plakolm deutlich: nein. Die geplante Integrationsphase sei laut Johannes Gasser von den Neos Eine rechtliche Herausforderung: „Wir werden alles daransetzen, eine Lösung zu finden, die gerecht ist, rechtlich hält und jene Gruppen im Fokus hat, die wir rasch und erfolgreich in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft integrieren möchten – das verpflichtende Integrationsprogramm für Flüchtlinge steht hier im Fokus.“

Der Ton ist sowohl bei Neos als auch der ÖVP rau. Integrationsministerin Plakolm meint, Integration müsse vom „Angebot zur Pflicht” werden. Neos-Klubobmann Yannick Shetty spricht davon, „Zuwanderung in das Sozialsystem” zu verhindern. Und von „harten Konsequenzen” für jene, die sich weigern, Deutsch zu lernen und sich zu integrieren.

Die SPÖ äußert sich nicht so klar. Dahinter stecken Unstimmigkeiten innerhalb der Partei, wie ein Insider zu profil meint. Sie würde keine einheitliche Linie fahren und je nach Bundesland unterschiedliche Meinungen bezüglich der Integrationsphase vertreten. Offiziell verweist das Kabinett von Sozialministerin Korinna Schuman darauf hin, dass die Verhandlungen noch laufen.

Schon bei der Präsentation des Regierungsprogramms kritisierte die Arbeiterkammer die Pläne zur Integrationsphase. Eine Wartefrist für den Sozialhilfebezug widerspreche grundsätzlich dem Konzept der Bedarfsorientierung und sei mit drei Jahren zu lang, meinte sie damals. Caritas-Generalsekretärin Anna Parr: „Die Regierung muss sich endlich darauf verständigen, was rechtlich möglich ist und dann die Diskussion starten, was armutspolitisch sinnvoll ist.”

Kindergrundsicherung statt Sozialhilfe

Die SPÖ und ihr Vorsitzender Andreas Babler sprechen besonders gerne über die Bekämpfung von Kinderarmut. Im Regierungsprogramm ist das Ziel verankert, diese zu halbieren. Bei der Kindergrundsicherung – auch als „Zukunftssicherung“ für Kinder bezeichnet – wird nun vor allem der Ausbau von Sachleistungen genannt. Der Fokus soll auf verbesserter Gesundheitsversorgung, qualitativ hochwertiger Elementarpädagogik und gesunden Mahlzeiten in Schulen liegen.

Dazu gibt es die Idee, die Familienbeihilfe auf die Sozialhilfe anzurechnen. Das heißt, die Familienbeihilfe zählt bei der Berechnung der Sozialhilfe als Einkommen. Dementsprechend geringer sind die Transferleistungen. Erich Fenninger von der Volkshilfe warnt: „Es werden armutsbetroffene Menschen bekämpft, nicht die Armut.“ Um ein Chaos zu vermeiden, müsse zuerst die Kindergrundsicherung fixiert werden, bevor die Sozialhilfe für Kinder angefasst wird. Plakolm, die auch Familienministerin ist, meint: „Laut Verfassungsdienst ist eine verfassungskonforme Anrechnung von Familienleistungen möglich. Wie konkret, werden die kommenden Verhandlungen zeigen. Mit Sozialleistungen sind und sollen bereits alle Kosten für Kinder abgedeckt sein.“

Tirol und Wien haben gültiges Gesetz noch nicht vollständig umgesetzt

Eines der größten Ziele der Reform ist wie eingangs erwähnt die bundesweite Vereinheitlichung der Sozialhilfe. Obwohl der Bund die Rahmenbedingungen vorgibt, bleibt die Umsetzung bei den Ländern. Dies führt zu unterschiedlichen Systemen. Das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz ist bereits seit 2019 in Kraft, aber in Wien nur teilweise umgesetzt. In Tirol gelten sogar noch die alten Mindestsicherungsgesetze.

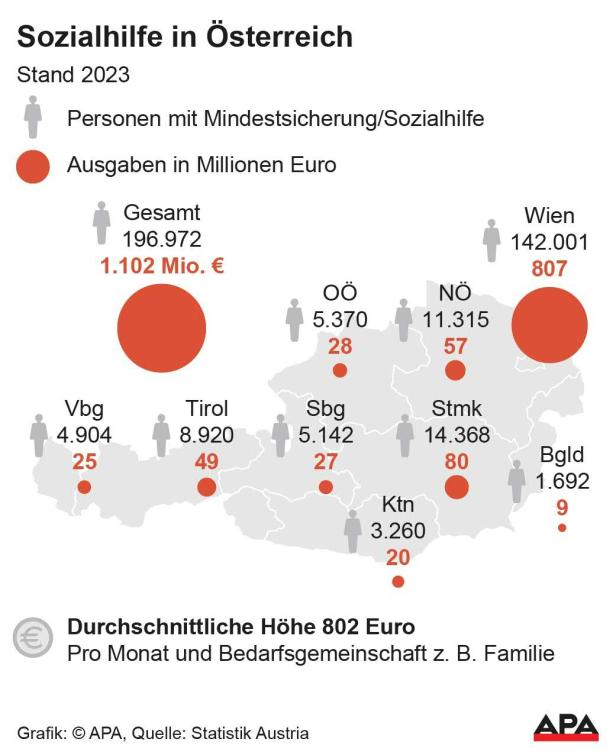

Die letzten Zahlen zur Sozialhilfe der Statistik Austria stammen aus dem Jahr 2023. Damals lebten mit 142.001 Personen die meisten Sozialhilfe-Bezieher in Wien. Weit dahinter folgt die Steiermark mit 14.368 Bezieherinnen und Beziehern und dann Niederösterreich mit 11.315. Das Wiener Modell kostet auch am meisten: 807 Millionen Euro pro Jahr. Österreichweit lagen die Ausgaben 2023 bei insgesamt 1,1 Milliarden Euro. In Wien könnte eine Reform tatsächlich signifikante Einsparungen bringen. Ansonsten wird die Sozialhilfe-Reform das Budgetloch kaum stopfen. Denn sie macht nur 0,4 Prozent des Budgets aus, kommt aber den ärmsten zwei Prozent der Bevölkerung zugute, wie NGOs betonen. An den Sozialausgaben von 146 Milliarden Euro betragen die Ausgaben für Sozialhilfe und Mindestsicherung 0,8 Prozent.

Maximal 1209 Euro pro Monat gibt es derzeit für Alleinlebende und Alleinerziehende. Für Paare liegt der monatlicher Maximalbetrag bei rund 1693 Euro. Für Kinder gibt es zusätzliche Geldleistungen, die die Länder bestimmen. InWien, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland gibt es für jedes Kind gleich viel Geld, in allen anderen Ländern gestaffelt nach Kinderanzahl weniger. Die durchschnittliche Leistungshöhe betrug 2023 pro Monat 802 Euro pro anspruchsberechtigter Bedarfsgemeinschaft (eine Gruppe von zusammenlebenden Personen, Anm.), so das Sozialministerium. Am höchsten war die Leistung in Vorarlberg mit 921 Euro, am niedrigsten im Burgenland mit 671 Euro, Wien liegt mit 805 Euro im Durchschnitt der Länder. In der Bundeshauptstadt kommen die hohen Gesamtausgabe für die Sozialhilfe also durch die Anzahl der Bezieher zustande.

Ein in der Diskussion oft unerwähntes Faktum: Nur 27 Prozent der Bezieher leben bundesweit ausschließlich von der Sozialhilfe. Der Rest sind „Aufstocker“, die ein Einkommen haben, aber auch die Sozialhilfe brauchen, um über die Runden zu kommen.

Auf einen genauen Fahrplan wollten sich die Verhandlungspartner bei der Auftaktsitzung nicht einlassen. Die Sozialhilfe Neu soll 2027 starten. Zweifel an einer Einigung auf bundesweite Sätze äußerte AMS-Chef Johannes Kopf in der „Presse“. Die einen wollen Kinderarmut bekämpfen, die anderen Arbeitsanreiz schaffen.

Mitarbeit: Natalia Anders