KTM-Insolvenzverwalter Vogl: „Das Schlimmste ist vorbei für die Industrie“

Schriftgröße

Ein grauer Mercedes steht auf dem leeren Parkplatz vor dem Welser Bahnhof. Peter Vogl ist noch im Urlaub nach der nervenzerreibenden Sanierung von KTM, aber: „Bei dem Wetter am Badesee liegen macht eh keinen Spaß“, sagt er und startet den Wagen. In den folgenden Stunden werden wir an Metallverarbeitern, Brauereien, Ziegeleien, Ski- und Kunststofffirmen vorbeikommen. Zu fast jeder wird er eine Geschichte erzählen können.

Peter Vogl hat nämlich nicht nur als KTM-Masseverwalter Monate seines Lebens mit den 4000 Forderungen der Gläubiger verbracht, sondern er sitzt auch im Aufsichtsrat mehrerer lokaler Industriebetriebe, ist der ehemalige Präsident des Fußballclubs SV Ried und betreut mit seiner Anwaltskanzlei tagtäglich insolvente Betriebe in der Gegend. In Oberösterreich trägt die Industrie rund ein Drittel zur Wirtschaftsleistung bei, so viel wie in keinem anderen Bundesland. Jeder Vierte arbeitet in einem Industriebetrieb. Einer wie Vogl bekommt die Industriekrise hautnah mit. Der Anwalt bleibt dennoch Optimist. Wie gibt es das?

„Unter der deutschen Lohnpolitik hat Frankreich gelitten, jetzt Österreich.“

Peter Vogl

über die Probleme der Industrie

Die Ausgangslage

Draußen ist es nebelig, grau in grau. Auch Peter Vogl ist Ton in Ton gekleidet. Er trägt ein blaues Hemd, ein blau-weiß gemustertes Sakko, eine gleichfarbige Hose und Schuhe. Der Anwalt fährt zur Autobahnauffahrt Richtung Innviertel und beginnt mit den Grundlagen. Holz, Aluminium und spezielle Kunststoffe sind die wichtigsten Werkstoffe der regionalen Industrie. Im Vergleich zu Linz, wo Chemie und Stahl dominieren, oder Steyr, das für Automotive steht, ist das Innviertel weniger klar zuzuordnen. „Die diversifizierte Industrie hilft uns in der aktuellen Lage sehr“, sagt Vogl.

Das wesentliche Problem sei aber, dass in Österreich die Lohnkosten und die Energiekosten stärker gestiegen sind als bei der Konkurrenz in anderen Ländern. Bei den meisten industrienahen Gesprächspartnern würde jetzt eine Tirade über die KV-Erhöhungen und die Gewerkschaft folgen, Vogl sagt aber: „Der politische Fehler war, nicht bei den Energiepreisen einzugreifen. Das haben damals arbeitnehmernahe Volkswirte gefordert, und sie hatten recht. Die Markthörigen haben sich geirrt.“ Dass die Löhne infolge nachziehen mussten – vor allem, nachdem die Beamtengehälter so kräftig erhöht wurden – sei klar. In Oberösterreich wirkt sich das besonders im Handel mit Deutschland, dem wichtigsten Wirtschaftspartner, aus. „Das Land ist traditionell in einer Lohnausterität gefangen. Unter der deutschen Lohnpolitik hat Frankreich gelitten, jetzt Österreich.“

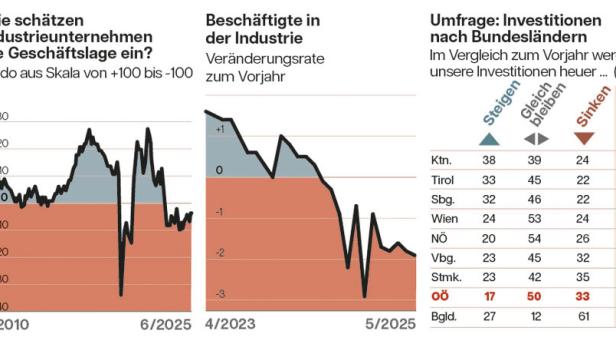

Mittlerweile befindet sich die Industrie bald drei Jahre in der Rezession. Das hinterlässt Spuren: Unternehmerinnen und Unternehmer in der Produktion beurteilen seit über zwei Jahren die Geschäftslage negativ (siehe Grafik). Seit über einem Jahr sinkt die Zahl der Beschäftigten in der Industrie kontinuierlich. Und vor allem Oberösterreich, das jahrelang als Garant niedrigster Arbeitslosenquoten und Ort des Fachkräftemangels galt, verzeichnet seitdem die höchsten Zuwachsraten bei der Arbeitslosigkeit österreichweit – das vor allem unter Männern und in der Industrie. Investiert wird hingegen wenig. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Die Indikatoren verbessern sich leicht. Kann es sein, dass die Industrie das Schlimmste schon hinter sich hat?

Die insolvente Brauerei Grieskirchen

Hohe Lohnkosten, sinkender Absatz und hohe Energiekosten waren ein toxischer Mix für das Unternehmen.

© Clara Peterlik

Die insolvente Brauerei Grieskirchen

Hohe Lohnkosten, sinkender Absatz und hohe Energiekosten waren ein toxischer Mix für das Unternehmen.

Die insolvente Brauerei Grieskirchen

Hohe Lohnkosten, sinkender Absatz und hohe Energiekosten waren ein toxischer Mix für das Unternehmen.

Die toxische Mischung für die Industrie

Ins Gespräch vertieft, haben wir jetzt die Ausfahrt auf der Autobahn verpasst. „Na, dann fahr ma halt zurück“, sagt Vogl gut gelaunt. Im Stadtzentrum, gleich neben dem Hauptplatz mit seinen bunten Häusern, liegt die Brauerei. Über 300 Jahre lang wurde hier Bier gebraut, vor einigen Monaten war Schluss. Die Kombination aus hohen Lohnkosten, steigenden Energiepreisen, sinkendem Absatz und der Marktmacht der Brauunion hat für das Aus gesorgt. Im schönen alten Industriegebäude mit Ziegelturm nisten Vögel, der moderne Teil wirkt verlassen. Über 50 Menschen haben ihren Job verloren. Das Grieskirchner Bier gibt es zwar noch als Marke, das Bier wird jetzt aber in Vorarlberg gebraut.

Die Grieskirchner Brauerei ist kein Einzelfall. Die Zahl der Firmeninsolvenzen liegt Ende Juni fast neun Prozent über dem Vorjahresniveau. „So viele Insolvenzen gab es noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik“, sagte Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer in einer Pressekonferenz. Einen Funken Optimismus gibt es aber auch hier: In der Industrie und im Bauwesen sinken die Insolvenzzahlen wieder, bleiben aber auf einem hohen Niveau.

Industriekrise in Zahlen

© Noa Croitoru-Weissman

Industriekrise in Zahlen

Industriekrise Oberösterreich

Die Einschätzung der Geschäftslage verbesserte sich zuletzt leicht, bleibt allerdings im negativen Bereich.

Wir fahren an hohen Maisfeldern, sanften Hügeln und abgeernteten Getreidefeldern vorbei Richtung Ried. Vor uns reiht sich ein voll beladener Holzwagen auf der Bundesstraße ein. Droht der Region eine mögliche Deindustrialisierung? „Nein, das sehe ich nicht als das größte Problem“, antwortet Vogl. „Uns droht vielmehr eine Verteilungskrise: Aufrüstung gegen den Sozialstaat.“ Wenn die Konjunktur nicht bald wieder anspringt, werde es kaum möglich sein, das Heer aufzurüsten, Pensionen zu zahlen und soziale Leistungen aufrechtzuerhalten. „Mich besorgt auch die fehlende Kinderbetreuung hier. Das zieht vor allem Frauen und junge Familien in die Städte.“ Zudem gebe es keine Fachhochschule in der Region.

Gute Arbeitsplätze, Verkehrsanbindungen und eben auch die Kinderbetreuung sind zentral für ländliche Räume, um lebendig zu bleiben. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es im langjährigen Trend (2010–2024) der Statistik Austria bis auf die Stadt Steyr keine blauen Bezirke auf der Oberösterreichkarte (Bevölkerungsabgang), sondern nur rote (Bevölkerungszuwachs). In der Steiermark, in Niederösterreich und Kärnten ist das bei Weitem nicht so.

„Wenn Chef und Mitarbeitende zum selben Bäcker gehen, ist das resilienzfördernd. Wichtige Entscheidungen werden vor Ort getroffen, nicht in einem Headquarter 1000 Kilometer entfernt.“

Peter Vogl

über die Resilienz der Industrie

Die Resilienz der Industrie

Es beginnt zu regnen, wie so oft in diesem Juli, und kurz danach auch zu schütten. Wir halten an einem Hügel am Rande der Stadt, die ein Gürtel an Industriebetrieben umgibt, und blicken auf den Flugzeugzulieferer FACC und Fischer Ski. Die Unternehmen hier in der Gegend halten sich trotz Krise erstaunlich gut. „Wenn Chef und Mitarbeitende zum selben Bäcker gehen, ist das resilienzfördernd. Wichtige Entscheidungen werden vor Ort getroffen, nicht in einem Headquarter 1000 Kilometer entfernt.“ Der Aluminiumhersteller AMAG, der Flugzeugzulieferer FACC und neuerdings auch KTM mit seinem indischen Hauptaktionär seien hier die Ausnahme.

Viele starke Unternehmerpersönlichkeiten hätten ihre Firmen in Familienstiftungen eingebracht. „Stiftungen haben seit René Benko einen besonders schlechten Ruf.“ Er sehe das aber anders, für ihn verhindert es die Aufteilung des Unternehmens, sichert langfristige Industriestärke und garantiert den Fortbestand. Der Fischer-Ski-Chef Josef Fischer gründete vor Jahren eine Stiftung, mittlerweile ist sein Betrieb einer der letzten Skiproduzenten in heimischer Hand. „Mit einer anderen Eigentümerstruktur hätten wir viel mehr Insolvenzen gehabt. Die Krise hat am Speck, der noch vorhanden ist, gezehrt“, sagt Vogl.

Ein vorsichtiger Optimismus spiegelt sich auch in den Konjunkturprognosen wider. „Wir beobachten die Bildung einer Talsohle“, sagt Ökonom Klaus Friesenbichler vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). Die Handels-Deals mit den USA seien zwar nicht gerade hilfreich. Die Rezession habe auch strukturell etwas verändert, etwa in der Autobranche. „Den technologischen Wandel und dessen Folgen haben nicht alle überlebt, und das wird noch so weitergehen. Das ist Teil des Kapitalismus.“ Mittlerweile sind österreichische Zulieferer weniger abhängig von deutschen Autobauern und stärker in Produktionsnetzwerken nicht-deutscher Unternehmen eingebunden, allerdings in weniger zentralen Positionen.

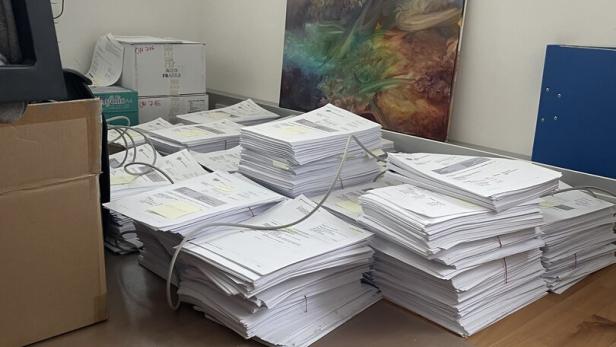

Die KTM-Akten

Monatelang dominierte eine der größten Pleiten des Landes Vogls Leben.

© Clara Peterlik

Die KTM-Akten

Monatelang dominierte eine der größten Pleiten des Landes Vogls Leben.

Die KTM-Akten

Monatelang dominierte eine der größten Pleiten des Landes Vogls Leben.

Die Pleite der Pleiten

Bei einer Einfahrtstraße prangt groß der Schriftzug Vogl – „das ehemalige Geschäft meines Vaters“, spezialisiert auf Industriegummi. Peter Vogl stammt aus einem tiefschwarzen Elternhaus. Als er im Teenageralter (mit 18) unverheiratet Vater wurde, schockierte das im Innviertel der 1980er-Jahre. Bevor Vogl die Geschichte weitererzählen kann, sind wir schon beim Rieder Gericht angekommen, einem repräsentativen Gebäude aus der Monarchiezeit. In diesem Haus wurde das Schicksal der Kronreif Trunkenpolz Mattighofen verhandelt, weitaus besser bekannt als KTM.

Der ehemalige Vorzeigebetrieb von Stefan Pierer musste letzten November Insolvenz anmelden. Über 3600 Jobs waren davon betroffen, der Schuldenberg betrug über zwei Milliarden Euro. Vogls Kanzlei befindet sich praktischerweise neben dem Gericht. Im modernen rotbraunen zweistöckigen Kanzleigebäude arbeiten zwölf Juristinnen und Juristen, insgesamt 20 Mitarbeitende. „Gemma rauf in den Sweatshop.“ Dort saßen Praktikanten, Aushilfen, darunter sein Sohn, der nach 20 Jahren aus Wien einsprang und sich schließlich entschloss zurückzuziehen, und sein Schwiegersohn, ein frischgebackener Jurist und ITler und durchforsteten die KTM-Akten, die sich hier nach wie vor stapeln.

Peter Vogl vor dem Rieder Gericht

Hier wurde der Fall KTM verhandelt.

© Clara Peterlik

Peter Vogl vor dem Rieder Gericht

Hier wurde der Fall KTM verhandelt.

Peter Vogl vor dem Rieder Gericht

Hier wurde der Fall KTM verhandelt.

Mehr Hoffnung als Krise

Eine kurze Mittagspause im Lokal „Mayer Bäcker“ am Rieder Stelzhammer Platz. Aus allen Ecken kommt ein „Griaß di“, wenn der große Rechtsanwalt das Lokal betritt. „Auf den Abschluss von der KTM-Sanierung haben wir in der Kanzlei nicht nur einmal angestoßen“, erzählt er beim zweiten Soda Zitron. Er ist optimistisch, dass KTM längerfristig am Standort Mattighofen bleibt. Der Insolvenzprozess habe die Firma von Altlasten und nicht funktionierenden Strukturen befreit. „An Stammtischen höre ich immer wieder, KTM-Chef Stefan Pierer hat das absichtlich gemacht. Aber da gab es wirklich keinen Masterplan. Er steht jetzt ohne eine einzige KTM-Aktie da.“

Es geht zurück. Stadtauswärts, Richtung Wels, liegt auf der linken Seite ein Ziegelwerk. Verpackte Ziegel stapeln sich. Sie fahren jetzt wieder auf Vollauslastung, merkt Vogl an. „Das ist ein Seismograf, das Investitionsklima verbessert sich. Nach dem Corona-Cocooning kam die „Tanz-auf-dem-Vulkan-Zeit“, und jetzt will man sich wieder etwas aufbauen.“ Seine Kanzlei richte sich noch auf einen heißen Herbst ein, viele Covid-Kredite werden fällig. Aber: „Das Schlimmste ist vorbei für die Industrie.“

Clara Peterlik

ist seit Juni 2022 in der profil-Wirtschaftsredaktion. Davor war sie bei Bloomberg und Ö1.