46-220178648

© Collage: Irma Tulek; Fotos: Shutterstock, getty Images

46-220178648

Sind die USA unter Donald Trump noch eine Demokratie?

Schriftgröße

Die Frage nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kann sich völlig unerwartet stellen, zum Beispiel am 6. November, einem Mittwoch, am frühen Morgen im „Rayito de Sol“ (Kleiner Sonnenstrahl), einer Tagesbetreuungsstätte für spanischsprachige Kleinkinder in der Stadt Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Bewaffnete, zum Teil auch maskierte Uniformierte, deren Gilets mit dem Aufdruck „Police“ und „ICE“ gekennzeichnet sind, stürmen in die Räumlichkeiten, verhaften die Kolumbianerin Diana Galeano, 38, die als Betreuerin im „Rayito de Sol“ arbeitet, und zerren sie nach draußen. Kinder weinen, Mitarbeiterinnen und Eltern, die Zeugen der Festnahme werden, reagieren aufgebracht.

Die Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) hatten keinen Hausdurchsuchungsbefehl, ihr Eindringen in das „Rayito de Sol“ sei „abscheulich“ gewesen, beklagt Delia Ramirez, eine Kongressabgeordnete der Demokraten. Eine Elternvertreterin nennt die ICE-Aktion „Terror“.

Verhaftung der mutmaßlich illegal eingereisten Kinderbetreuerin Diana Galeano in Chicago

© screenshot/youtube

Verhaftung der mutmaßlich illegal eingereisten Kinderbetreuerin Diana Galeano in Chicago

Das US-Heimatschutzministerium sieht das ganz anders. Es hat die ICE-Kräfte in Illinois mit der „Operation Midway Blitz“ beauftragt, deren Ziel klar definiert ist: „Mitglieder der Bande ,Tren de Aragua‘, Vergewaltiger, Entführer und Drogenhändler“ seien von J. B. Pritzker, dem Gouverneur des Bundesstaates Illinois, in den Straßen von Chicago geduldet worden, behauptet Heimatschutzministerin Kristi Noem. Die ICE-Operation werde dafür sorgen, dass die Schwerkriminellen deportiert würden.

Zum Fall von Diana Galeano gibt das Heimatschutzministerium auf seiner Website bekannt, dass die Frau 2023 illegal eingereist sei und zwei Kinder in die USA habe schmuggeln lassen – möglicherweise ihre eigenen. Außerdem hätten die ICE-Beamten bereits versucht, sie auf der Straße zu verhaften, sie sei jedoch in das „Rayito de Sol“ geflohen. Unbestritten ist, dass Galeano in dieser Tagesbetreuungsstätte arbeitete, und zwar mit einer staatlichen Arbeitserlaubnis.

Wo liegt nun das demokratiepolitische Problem der Verhaftung?

Nirgendwo, sagt die Regierung Trump. Der Präsident sei gewählt worden, um kriminelle, illegale Migranten abzuschieben, und genau das vollziehe seine Administration. Was könnte demokratischer sein?

Allerdings beruht Demokratie auf Rechtsstaatlichkeit, und diese werde von Trumps Regierung vorsätzlich missachtet, hält die American Civil Rights Union (ACLU), die älteste Bürgerrechtsorganisation der USA, entgegen. Sie hat deshalb eine Klage gegen das Heimatschutzministerium unterstützt und im bisherigen Instanzenverlauf Recht bekommen. Die Regierung argumentiert, dass eine Person, die illegal ins Land gekommen ist, jegliches Recht verwirkt habe, sich gegen eine Abschiebung zu wehren. Ein Bundesgericht entschied anders: Auch illegale Migranten dürfen laut der US-Verfassung nicht ohne ein faires Verfahren in Haft genommen oder deportiert werden – es sei denn, sie werden direkt an der Grenze aufgegriffen. Das Heimatschutzministerium ging gegen das Urteil in Berufung.

Die Frage nach der Demokratie stellt sich noch ein weiteres Mal. Weil viele Bürgerinnen und Bürger über Festnahmen wie die von Daniela Galeano empört sind, kommt es immer wieder zu spontanen oder auch organisierten Demonstrationen gegen die ICE-Einsätze. Das nimmt Trumps Regierung zum Anlass, eine „Rebellion“ zu orten und bewaffnete Einheiten der Nationalgarde zu entsenden. Auch wenn die lokale Polizei beteuert, dass es dafür keinerlei Grund gebe. In der Stadt Portland im Bundesstaat Oregon etwa will Trump Soldaten der Nationalgarde aufmarschieren lassen, doch ein Bundesgericht untersagte dies mit der Begründung, dass in Portland keinerlei Rebellion im Gange sei. Tatsächlich will Trumps Regierung die Nationalgarde gegen Demonstrationen einsetzen und hat dies etwa in Los Angeles oder Washington, D. C. auch schon getan.

Das Vorgehen der Regierung hat noch einen weiteren autoritären Zug. Stephen Miller, Trumps stellvertretender Stabschef im Weißen Haus, bezeichnete die Entscheidung des Gerichts gegen den Einsatz der Nationalgarde als „einen Aufstand gegen die Gesetze und die Verfassung der Vereinigten Staaten“. Gerichte würden sich „Macht aneignen, die einzig dem Präsidenten zusteht“. Damit bestreitet Miller die ureigenste Aufgabe der Justiz. Laut Verfassung kann nur sie entscheiden, was den Gesetzen entspricht und was nicht – in letzter Instanz tut dies der Supreme Court, das Oberste Gericht. Indem Miller diese Macht dem Präsidenten zuschiebt, hebelt er die Gewaltenteilung, die Basis der Demokratie, aus.

Noch hält sich die US-Regierung an die meisten Urteile – wenn auch nicht an alle. In einzelnen Fällen ignorierte sie etwa ein Abschiebeverbot für bestimmte Personen.

Wenn Miller den Begriff „Aufstand“ verwendet, werden Juristen hellhörig. Denn Trump spielte bereits mehrmals mit dem Gedanken, den sogenannten Insurrection Act, das Aufstandsgesetz von 1807, anzuwenden. Dieses gäbe ihm das Recht, einen angeblichen Aufstand mit militärischer Gewalt niederzuschlagen.

Das Beispiel zeigt: Es beginnt mit der Festnahme und der Abschiebung von vorgeblich Schwerkriminellen, die in den meisten Fällen keine sind, und mündet in der Niederschlagung von Aufständen, die nicht existieren. Dabei missachtet die Regierung bewusst Gesetze und will sich auch von Gerichtsurteilen nicht aufhalten lassen.

Aber ist das schon die Abschaffung der Demokratie?

Der Plan

Demokratien verwandeln sich, außer im Fall eines klassischen Putsches, nicht über Nacht in autoritäre Regime. Ihre Institutionen – Justiz, Körperschaften, Medien, Universitäten – werden vielmehr ausgehöhlt, ihrer Unabhängigkeit beraubt, finanziell ausgehungert oder auch einfach ignoriert.

Welchen Plan verfolgt nun Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit? Ganz offensichtlich einen anderen als in seiner ersten. Damals scheiterte er mit vielen seiner Vorhaben, und Christopher Rufo, ein rechter Aktivist, fasste die vier Jahre enttäuscht so zusammen: „Die Institutionen haben Trump hinweggespült, anstatt dass er sie veränderte.“ Diesmal hingegen startete der Präsident gut vorbereitet und mit enormem Tempo. Er unterzeichnete serienweise Executive Orders, präsidentielle Verordnungen, und agierte dabei entlang des 900 Seiten starken Plans, der unter dem Namen „Project 2025“ bekannt wurde. Im Wahlkampf hatte Trump abgestritten, den Text, den die Heritage Foundation, ein rechter US-Thinktank, veröffentlicht hatte, überhaupt zu kennen.

„Rebellion“, „Notstand“, „Krieg“ - Trump ruft Ausnahmesituationen aus, um ungehindert agieren zu können.

© AFP/APA/AFP/NELSON ALMEIDA

„Rebellion“, „Notstand“, „Krieg“ - Trump ruft Ausnahmesituationen aus, um ungehindert agieren zu können.

Ein wesentliches Ziel dieser Trump’schen Revolution ist die Konzentration der Macht in seiner – Trumps – Hand. Das von der US-Verfassung festgeschriebene, ausgeklügelte System von „checks and balances“ – gemeint ist die Verteilung der Kompetenzen zwischen Präsidentenamt, Senat, Repräsentantenhaus, Bundesstaaten, Justiz – gilt plötzlich nicht mehr. Wie das gelingen konnte? Indem Trump Fakten schuf, etwa die Einstellung aller vom Kongress per Gesetz beschlossenen Entwicklungshilfeaktivitäten der US-Regierung. Auch dieser Verstoß blieb ohne Folgen, weil die republikanische Mehrheit im Kongress keinen Grund sah, sich zu wehren.

Trump ordnete auch an, dass das verfassungsgemäße Recht, das in den USA geborenen Kindern die US-Staatsbürgerschaft garantiert, für Kinder illegaler Einwanderer nicht mehr gelte. Ein Verfahren läuft.

Wo immer Trump an Grenzen stößt, reißt er diese nieder. Als Präsident darf er zum Beispiel keine Steuern einheben und deshalb auch keine Zölle einführen. Er tat es dennoch und behauptete, es liege wegen des Handelsbilanzdefizits der USA ein „wirtschaftlicher Notstand“ vor.

Auch das ist ein Merkmal Trump’scher Machtausübung: De-monstrationen gelten als „Rebellion“, völlig normale wirtschaftliche Situationen als „Notstand“, Drogenschmuggel als „Krieg“.

Demokratische Regierungen sind bestrebt, Normalität und zivile Gesetzgebung zu bewahren. Autokraten lieben Ausnahmegesetze.

Lizenz zum Töten

Befinden sich die USA im Krieg? Ja, behauptet Donald Trump zur Überraschung seiner Generäle und Streitkräfte. Es ist ein seltsamer Krieg, den der Präsident in den Gewässern der Karibik und des Ost-Pazifik verortet. Dort sind Boote unterwegs, die nach Angaben der US-Regierung Drogen an Bord führen, um diese in die USA zu schmuggeln. Ein fraglos illegales Unterfangen, doch üblicherweise werden solche Boote festgesetzt, durchsucht und die Besatzung wegen Drogenschmuggels vor Gericht gestellt.

Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth, der das Pentagon in „Kriegsministerium“ umbenannt hat, lassen diese Boote mit Raketen beschießen. Mindestens 64 Menschen sind dabei bisher getötet worden – im Auftrag des Weißen Hauses. Die betroffenen Staaten Kolumbien und Venezuela, vor deren Küsten Tötungen stattfanden, aber auch Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, verurteilen die Attacken der USA.Hegseth behauptet, eine „Terrororganisation“ bedrohe die USA, kann aber keine solche benennen. Bei einer der Aktionen überlebten zwei Besatzungsmitglieder und wurden von der US-Marine geborgen. Doch anstatt die angeblichen Terroristen in den USA vor Gericht zu stellen, wurden die beiden rasch außer Landes gebracht.

Trump announces second strike on alleged Venezuela drug traffickers

Am 15. September zerstören US-Streitkräfte in der Karibik dieses Schiff, das angeblich Drogen an Bord hat. Drei Personen werden dabei getötet.

© AFP/APA/AFP/HANDOUT/US President Donald Trump's TRUTH Social account

Trump announces second strike on alleged Venezuela drug traffickers

Am 15. September zerstören US-Streitkräfte in der Karibik dieses Schiff, das angeblich Drogen an Bord hat. Drei Personen werden dabei getötet.

Es ist in der Geschichte der USA nicht neu, dass Militäroperationen durchgeführt werden, die gegen das Völkerrecht verstoßen. Beunruhigend ist, dass Trump sein Vorgehen öffentlich bekannt gibt und gegenüber keiner der zuständigen Institutionen rechtfertigt.

Alle Versuche, die Regierung dazu zu zwingen, eine rechtliche Herleitung dieses angeblichen Krieges zu liefern, sind gescheitert. Der Kongress wurde nicht damit befasst, Justizministerin Pam Bondi verweigerte in einer Anhörung die Auskunft, ob ihr Ministerium zur Frage der Legalität befragt wurde, und Hegseth und Trump ignorieren alle Forderungen, Beweise vorzulegen. Daraus folgt: Der Präsident allein befiehlt, jemanden töten zu lassen, und er braucht sich vor niemandem zu rechtfertigen.

Autoritär, aber gut

Die bisher angeführten Beispiele für autoritäre Züge von Trump Präsidentschaft haben eines gemeinsam: Trump geht davon aus, dass seine Maßnahmen populär sind. Die Abschiebungen, die Zollpolitik, das Streichen der Entwicklungshilfe und auch die Bombardierung von mutmaßlichen Drogenschmugglern sind Maßnahmen, denen seine Wählerschaft vermutlich zustimmt. Dasselbe gilt für die Schikanen, die Trump gegenüber Universitäten oder Medien verhängt, die er als „links“ geißelt.

All das mag zwar demokratische Regeln verletzen, aber solange er dafür Applaus bekommt, ist es Trump sogar recht, wenn seine Gegner toben. Er präsentiert sich als starker Mann, der gegen alle Widerstände das schafft, was seine Anhängerschaft will.

Das führt zu einem Gedankenexperiment, das jeder und jede an sich selbst versuchen kann: Würde ein Präsident demokratische Regeln missachten, um etwas durchzusetzen, was Sie als politisch wünschenswert erachten – zum Beispiel Klimaschutzmaßnahmen, Abtreibungsregeln, Vermögensteuern –, würden Sie dann ebenso lautstark protestieren?

Eine ehrliche Antwort könnte lauten: Vielleicht nicht bei ein, zwei Maßnahmen, aber wenn das Untergraben der Demokratie zur Normalität im Staat wird und elementare Bürgerrechte außer Kraft gesetzt werden, sollten alle Alarmglocken läuten.

In der Beschreibung aktueller autoritärer Staaten hat sich der Begriff der „wettbewerbsfähigen Autokratie“ etabliert. Er besagt, dass autoritäre Regierungen zwar manche Elemente der Demokratie zerstören, aber dennoch bei Wahlen antreten, die sie realistischerweise auch verlieren können. Die Türkei unter Staatspräsident Recep Tayyib Erdoğan gilt als Beispiel, Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orbán oder auch Polen, wo die autoritäre Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) 2023 die Parlamentswahl verlor.

Der erste große Test, ob der Trumpismus wettbewerbsfähig ist und ob Trump eine Wahlniederlage akzeptiert, sind die Kongresswahlen im Herbst des kommenden Jahres.

Persönliche Abrechnungen

Donald Trump wäre der erste autoritär regierende Staatschef, der seine Macht nicht dazu missbraucht, um auch persönliche Interessen zu verfolgen. Die Wahrheit ist, er tut dies längst. An einem Samstagabend im September schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ eine Nachricht an Justizministerin Pam Bondi, in der er „Pam“ dazu aufforderte, den früheren FBI-Direktor James Comey endlich anzuklagen. Als FBI-Direktor war Comey für die Ermittlungen gegen Trumps Wahlkampfteam verantwortlich, das vor der Wahl 2016 unerlaubte Kontakte zu russischen Behördenvertretern gepflegt haben soll. Offenbar dachte Trump, er sende eine private Nachricht an Bondi, tatsächlich textete er im öffentlich sichtbaren Bereich. „Wir können nicht länger warten“, tippte er, und „Sie haben mich zweimal impeached und angeklagt (5 mal!) WEGEN NICHTS.“ In derselben Nachricht schlug Trump der Justizministerin auch gleich den Namen einer Anwältin vor –Lindsay Halligan, die den Job erledigen könnte.

Ex-FBI director Comey to testify in Russia probe on June 8

Ex-FBI-Direktor James Comey. Trump betrachtet ihn als Feind und lässt ihn von der Justiz strafverfolgen.

© AFP/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Ex-FBI director Comey to testify in Russia probe on June 8

Ex-FBI-Direktor James Comey. Trump betrachtet ihn als Feind und lässt ihn von der Justiz strafverfolgen.

Umgehend nominierte Bondi Halligan als Staatsanwältin, und diese brachte pflichtschuldig eine Anklage gegen Comey wegen angeblicher Falschaussage im Kongress ein. Halligans Vorgänger hatte sich geweigert, Anklage zu erheben, weil er keine ausreichenden Beweise sah.

Umgekehrt macht Trump von seinem präsidentiellen Recht auf Begnadigungen Gebrauch wie kein Präsident vor ihm. Bereits am ersten Tag seiner Amtszeit begnadigte er alle Straftäter, die wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 verurteilt worden waren. Das war nur der Anfang.

Als Nächstes wurde Liz Oyer, die für Begnadigungen zuständige Juristin im Justizministerium, entlassen. Sie hatte sich geweigert, Hollywoodstar Mel Gibson, einen Freund von Donald Trump, auf eine Begnadigungsliste zu setzen, damit er seinen Waffenschein wiederbekäme. Dieser war ihm wegen häuslicher Gewalt entzogen worden. Oyer wurde durch den Trump-Anhänger Ed Martin ersetzt.

Vergangenen Sonntag verkündete Martin auf der Plattform X, dass alle Personen, die 2020 an der Affäre der „Ersatz-Wahlmänner“ beteiligt waren, von Trump begnadigt worden seien. Dabei ging es um den Versuch, die Wahlniederlage von Trump durch ein Komplott mit falschen Wahlmännern in einen Sieg zu verwandeln. „Kein MAGA wird zurückgelassen“, postete Martin triumphierend, um klarzumachen, dass alle, die bei Trumps versuchtem Wahlschwindel mitmachten, straflos blieben. Eigentlich laufen die entsprechenden Verfahren in mehreren Bundesstaaten, wo der Präsident kein Begnadigungsrecht genießt, doch das Signal ist eindeutig: Trump wird keine Verurteilungen zulassen.

Liz Oyer, die entlassene Anwältin, betreibt seit Monaten auf Instagram den Account „lawyer_oyer“, wo sie die zahlreichen Fälle spektakulärer Begnadigungen juristisch seziert. Ihr Kommentar: „nie da gewesen“ und „extrem gefährlich für die Demokratie“.

Gegner verfolgen zu lassen und Freunden Straflosigkeit zuzusichern, ist ein deutliches Indiz dafür, dass eine Regierung den demokratischen Bereich des politischen Spektrums hinter sich lässt und ins Autoritäre wechselt.

USA, c'est moi!

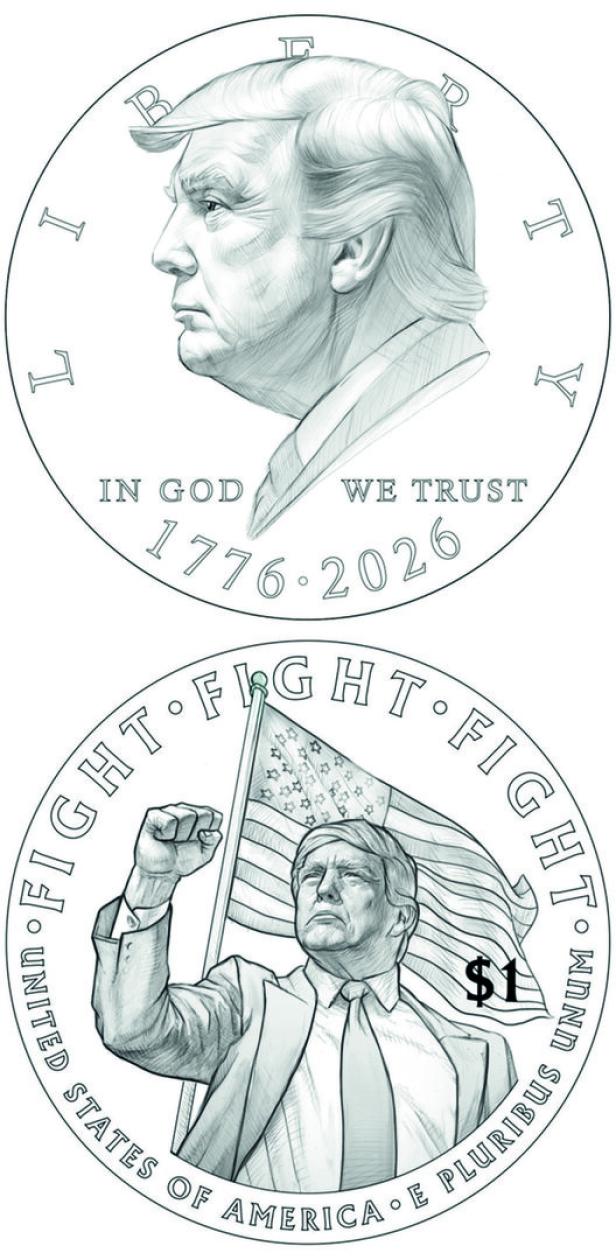

Autoritäres Regieren erfordert eine gewisse charakterliche Anfälligkeit. Bei Donald Trump bedarf es keines Psychologisierens, um derartige Züge festzustellen. Seine Egozentrik spricht Bände. Wenn die USA im kommenden Jahr das 250-jährige Jubiläum der Unabhängigkeit feiern, wird das Finanzministerium zu diesem Anlass eine Münze prägen lassen. Kürzlich wurde das Design vorgestellt, und was könnte die Geschichte der ältesten Demokratie der Welt besser repräsentieren als ein Porträt von Donald Trump – und zwar auf beiden Seiten der Münze? Tatsächlich soll auf der einen Seite Trump im Profil abgebildet werden und auf der anderen Trump mit geballter Faust, ähnlich der Szene, als er im Wahlkampf angeschossen wurde.

Egal wie oft man die Münze wirft, sie wird immer Trump zeigen. Ein bezeichnendes Bild für die USA des Jahres 2025.

Auch der Umbau des Weißen Hauses und die Erweiterung um einen Ballsaal zeugen davon, dass der Präsident sich nicht als vorübergehender Mieter versteht, sondern als Eigentümer. Die Pläne für den 8360 Quadratmeter großen Zubau – der größer ist als das gesamte bestehende Gebäude – entsprechen dem Geschmack des ehemaligen Immobilien-Tycoons. Er hat bisher darauf verzichtet, die Pläne der Hauptstadt-Planungskommission vorzulegen, wie dies in der Vergangenheit üblich war.

Entwurf der Münze zum 250-Jahre-Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung der USA.

© U.S. Department of the Treasury

Entwurf der Münze zum 250-Jahre-Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung der USA.

Trump will sich verewigen und die USA weithin sichtbar mit seinem Ego imprägnieren. Zuletzt regte er an, dass das neue Football-Stadion des Teams „Washington Commanders“ nach ihm benannt werden solle. Ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte gegenüber dem Sport-Sender ESPN: „Der Präsident möchte das, und es wird wahrscheinlich passieren.“ Dieser Satz passt auf sehr viele Vorgänge im Staat, die nichts mit den eigentlichen Amtsgeschäften des Präsidenten zu tun haben.

Sind die USA nun eine Demokratie oder nicht?

Die meisten Experten stimmen darin überein, dass die USA auch nach zehn Monaten der zweiten Amtszeit von Donald Trump noch als Demokratie zu bezeichnen sind, allerdings mit immer deutlicheren autokratischen Merkmalen. „Verlieren wir unsere Demokratie?“, fragte etwa die „New York Times“ kürzlich in einem Editorial und kam zu dem besorgten Schluss, die USA seien zwar „heute keine Autokratie“, doch sie hätten sich auf einen „antidemokratischen Weg“ begeben.

Auch eine Analyse des Thinktanks Carnegie Endowment beschreibt eine „Erosion der Demokratie unter Präsident Donald Trump“. Im Vergleich mit anderen Staaten wie Ungarn, Indien oder der Türkei sei das Phänomen jedoch nicht gleichermaßen ausgeprägt. Tiefgreifende institutionelle Veränderungen hätten bisher nicht stattgefunden, repressive Maßnahmen wie Kriminalisierung und Zwangsgewalt seien durch demokratische Regeln begrenzt.

Im Fall der festgenommenen Chicagoer Kinderbetreuerin Diana Galeano entschied am Mittwoch dieser Woche ein Bundesrichter, dass ihre Haft rechtswidrig sei. Das Heimatschutzministerium gab unterdessen bekannt, dass die „Operation Midway Blitz“ fortgesetzt werde.

Das Ende der Geschichte von der Demokratie in Amerika steht noch aus.

Robert Treichler

Ressortleitung Ausland, stellvertretender Chefredakteur